178 个回答

反对唐垚、张冬磊的观点。

一、北方方言之间差距更小,南方方言之间差距更大只是角度问题?

(如果本来就承认这一事实,可以直接看第二部分解释)

首先我们来讨论一下北方方言之间差距更小,南方方言之间差距更大的现象是否存在。唐、张二人的观点是,汉语方言分区是基于北京话音系的角度来考虑的,因此不可靠。事实上汉语方言的分区与各个方言自身的音系特征、语法特征是有关的,并非只是考察各地方言与普通话的差异,更是从共祖的角度来看的。下面以语音这个最容易描述的系统为例,我们来看看各个方言区按照 大致 的音系特征,是不是仅仅以北京话音系来判定方言分区的:

(以下字母均为国际音标,为免麻烦省去[];以下的描述不求完备,只求主要特点,笔者田野调查经验较少,对各个方言的了解都不完备,希望这个部分能得到方言调查者的指正)

【2014-6-20 11:42 针对张冬磊的评论的补充说明:这些主要特点中有的是较为重要的因素,有的只是常见的特点;尤其是声调数量这一复杂问题,并不被作为划定方言区的标准。并非方言区的每一种方言都需要完全符合所有的特点,而是符合大部分特点或重要特点,因此笔者的描述多用“大多”、“一般”等描述。打个不恰当的比方,大多数白车轴草是掌状三出复叶的,但也有的白车轴草有四片甚至以上的叶片,这并不妨碍它仍然是豆科车轴草属白车轴草种的植物。并且,方言分区也不止参考语音特征,也有语法、词汇等方面的考虑,这里只是举例说明。当然,方言分区并非是完全合理的,其中很多部分尚有争议;我写出这些大致特点的目的不是为方言划出严格的界限,而是为了证明南方尤其是东南沿海的方言复杂程度更高。】

1、官话:

(1)声母:古全浊声母一律清化,一般在平声字中变为送气清声母,在仄声字中变为不送气清声母(但部分西南官话的部分中古全浊仄声字读送气清声母);

(2)韵母:辅音韵尾较少,一般只有ŋ、n,少数地方有喉塞音ʔ韵尾(如江淮官话),大多数地方古入声韵尾脱落;

(3)声调:种类较少,大多是4类,古入声一般消失。非四类的如江淮官话(一般5个调类,有入声,甚至有的地区有5、6个调类)、西南官话的一部分(如江津有5个调类),甚至更多调类。

2、吴语:

(1)声母:古浊声母保留,多数地点没有ʈʂ、ʈ‘ʂ、ʂ;

(2)韵母:复元音少,中古咸、山摄的-n尾大多脱落,古入声尾多作ʔ;

(3)声调:一般有7或8个,连读变调发达。

3、湘语:

(1)声母:古全浊声母舒声字今逢塞音、塞擦音一般不送气,一般不区分平翘舌声母、n-/l-、x-/f-、ʈ‘ʂ-/t‘ɕ;

(2)韵母:古塞音韵尾完全消失且无喉塞音ʔ,一般不区分-ŋ/-n、oŋ/əŋ;

(3)声调:绝大多数去声分阴阳,一般有5-7个调类。

4、赣语:

(1)声母:古浊塞音多读送气清塞音;

(2)韵母:多保留古入声尾,部分地方-p、-t、-k俱全;

(3)声调:一般6个声调。

5、闽语:

(1)声母:轻重唇不分,中古知彻澄母读如端透定母,鼻音常读为口音;

(2)韵母:一些地方无撮口呼,辅音韵尾一般-p、-t、-k、-m、-n、-ŋ俱全;

(3)声调:声调一般七个,连读变调发达。

6、客家话:

(1)声母:古全浊声母与次清声母合流读送气,古晓、匣母逢合口多读作f-,等等;

(2)韵母:无撮口呼,保留古入声韵尾-p、-t、-k;

(3)声调:一般有6个声调。

7、粤语:

(1)声母:一般都较为简单,古全浊声母一般清化,古见母读k-,古晓、匣母逢合口多读作f-,等等;

(2)韵母:无韵头,辅音韵尾-p、-t、-k、-m、-n、-ŋ俱全;

(3)声调:一般有9个。

可以看出,各大方言区的分区并不是以与北京话的比较来决定的,而正是由各地与中古音系的比较来决定的。如果我们大致承认方言分区是以音系特征为出发点的(无论是否认为晋语、平话、徽语是单独的方言区),那么从方言地图来看,确实是南方尤其是东南沿海地区的方言分布更加复杂。即使还是不承认这一点,那么从各地人是否能通话的角度来看,北方方言之间差距更小,南方方言之间差距更大这个事实仍然是成立的。

二、原因

1、外部原因:

之前回答的知友们已经提出了很多重要的外部原因,如地理(南方多丘陵)、历史(北方较统一)、人口迁移方面等的原因;这些原因非常重要,各位知友的回答已经很明确了,这里就不再赘述了。

2、内部原因:

(这是我系一位老师的成果,转载请注明作者陈忠敏)

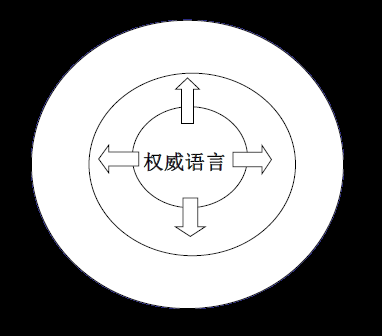

汉语的分布与发展是“ 一中心多层次 ”类型的:“多种语言分布在一定的区域,其中某一地区的语言由于政治、文化、经济强大而成为强势的权威语言(prestige language),这种语言通过文化的输出、领土扩张和移民等对周边地区的语言产生渗透,如果此语言长时间保持强势语言地位,这一地区的语言就会形成以此语言为中心的多层次向外扩张和渗透的情形。”可以用下图表示:

“一中心多层次的语言演变类型有如下特点:

-

权威话地区,即辐射中心的人们一般只能操一种语言(方言),而周边地区的人们一般可操两种或两种以上语言,其中一种就是权威话,或跟权威话接近的变体。

-

以权威话为辐射源,向四周辐射,所以理论上离辐射中心近的语言(方言)更接近权威话的现在状况,离辐射中心远的语言(方言)则接近于权威话的早期面貌。

-

由于权威语言对周边语言长时间的不断挤压,土族语言会越来越退居到权威语言辐射圈的边缘地带,以至于在辐射圈的边界产生语言的折叠:

–地域上的折叠 –语言(方言)分布的不均匀;

–同一种语言(方言)中的折叠。

(如同一种方言里的文白异读现象,词汇、句法上的折叠现象等。)

(参见陈忠敏:汉语演变的一中心多层次说及历史层次分析法:

汉语演变的一中心多层次说及历史层次分析法)

综上,汉语的发展一直以官话为中心向外辐射,造成的结果之一就是辐射圈的边缘地带方言的折叠。此外,还有地区方言官话化、少数民族语言汉语化等结果。

国内学者建立的方言分类,先是分出10大方言,然后再分出片和小片,就像语系—语族—语支这样的结构,这是发生学分类法,得到的结果是一颗谱系树。

如果采用比较全部历史音变的方法,通过计算各方言的音变数量,就可以得到方言之间的亲缘关系,比如“北京话和天津话共享150个音变,上海话和苏州话共享130个音变”这样,把全国方言都算一遍,最后就能得到一个网状关系图,在这张网上每个点代表一个方言,共享音变越多的方言挨得越近。

但是这种网状图不能做谱系分类,只能做类聚分析,通过类聚是可以把若干个关系近的方言点归类为一个大方言,但这个类聚的范围口径也是可大可小,口径大了,搞不好又弄出一个“官话”,口径小了,也许会分出几十种“大方言”,到底怎么分,还是全看个人喜好。