古汉语其实是个伪命题

眠起,食糜配菜脯,煠二粒卵堵肚。食饱,走去摘檨。日头猛猛,树下凉凉。田里阿伯割秞,埕顶阿姆曝粟。池墘蛤虯泅水,厝后孥囝相耍。

日昼,返里。汏米煆饭,睒着毋油,截白肉烙朥,囥入橱里。睇边有曱甴,挈鞋掼伊,践死踏扁,挼糜掷瘪。截腈肉,斫肉脞,炒菠薐。鼎乌乌,烟齁齁。下旰睇书,骤然肚困。抉饭疕,揾豉油。鼻工夫茶芳,睇檐龙食蠓。

暝昏,割二丛蕹菜,焯牛肉,煏鱿鱼,啉几杯酒,者味过芳。头戆戆,款款行去眠床,衫裤无褪,倒落即困。颐半橛,想定:呃~毋忆得洗浴!!

吾呾:“汝岂听会别乎?”

上面这段文字是不是颇有文言文遗风?其实这是潮州大白话。看不懂的可以看知乎号里的文章《且食且呾》,内有注释。记得有一次我有点自豪跟父亲说:“潮汕话可是古汉语!”他却不以为意:“语言不发展有什么用,都要被淘汰了。”……我当时就诧异一个70后思想怎么就不能保守点。其实,语言是一种妥协的艺术。一种语言如果能被越来越多的族群所接受,那这种语言必定越来越简单。普通话就比南方各地的方言简单易学多了,英语的难度其实也比汉语小多了,但英语变得简单也就是这几百年来的事,古英语其实也是一门很偏僻的语言,英语的难度和英美的影响力在全球的扩张是成反比的。对于国内各大方言的古汉语地位之争,可能是因为代表不了未来,才会如此在意过往吧。

历史上不存在纯正的汉语

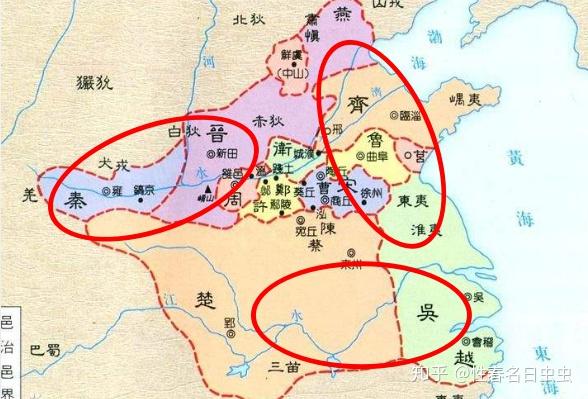

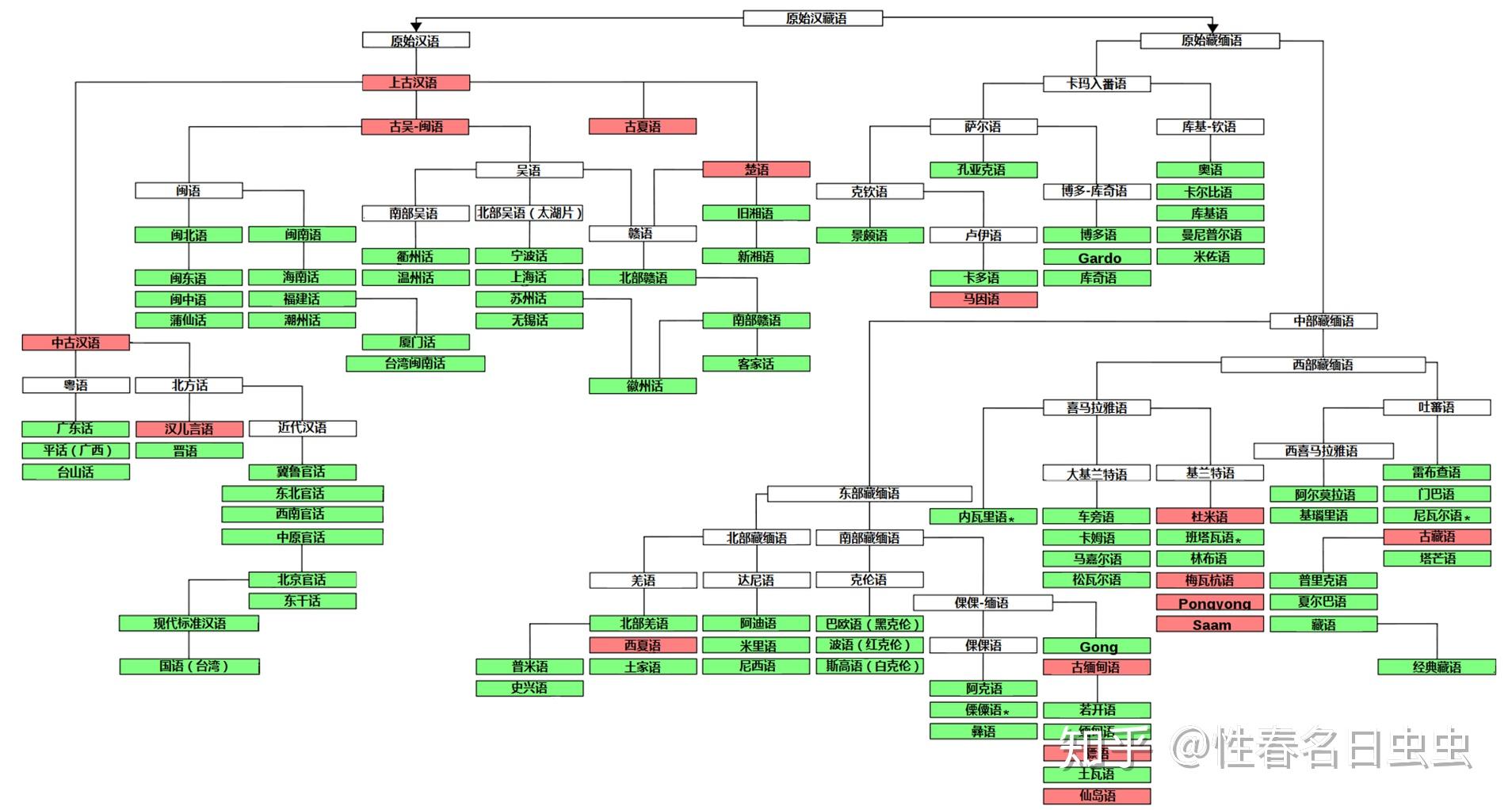

早在两千多年前的春秋时代,各个国家就有各个国家的语言了。春秋五霸两种主流说法总共涉及七个国家,齐、宋、晋、秦、楚、吴、越,这与汉语语支分类是相对应的。东边的齐和宋属于古齐语地区,邹、鲁也是,战国时期齐吞了宋。西边的晋和秦属于古秦语地区,战国时期秦最先灭了晋分出来的韩赵魏。如果再往上追溯,齐语和秦语是同源的,因为秦人是商人之后,而商人来自东夷,东夷的大本营就是山东。南边的楚、吴、越属于古楚语区,楚、吴、越这对三角恋就比较复杂了,先是吴和越相爱相杀,越王勾践卧薪偿胆十年吞了吴,后来吴人又借壳成功控制了越国的政治,直到战国时期楚吞了你中有我,我中有你的吴越。古吴语本应不隶属于古楚语,早期还受古齐语不小影响,只是后来楚国吞并越国后,语言才发生了很大的变化。顺便提一句,西楚霸王项羽不是湖北人,是江苏人,江苏人,江苏人……

什么是正统的汉语,越古老就越纯正吗?未必吧!在汉代之前,那些还没有“汉语”的年代,楚国人也听不懂齐国人在“公虾米”,甚至文字都还未统一。如果按语族来分类,官话和粤语同属秦语支,而粤语始于秦朝在南越的驻军,所以这和我们的历史也是相符的。北方的朋友总是误以为南方的方言相对于北方的方言要更为相似,其实不然,闽语属于齐语支,作为一个潮汕人,我学粤语时,找的是普通话和粤语的对应关系,用粤语读文章并没有什么违和感,很多粤语歌不仅能直接用普通话唱,而且还不伤韵。像《沧海一声笑》的国语版和粤语版歌词几乎一样,韵律一样都很完美,这种契合是有其基础的。而相对粤语而言,用潮汕话读文真的很拗口。其实就读音来讲,闽南话和粤语相似程度还要高于潮汕话和粤语的相似程度,因为潮汕话重白读,很多闽南话的文读音在潮汕话中压根不存在。而闽南话的文读音和粤语一样,都跟中古汉语颇有渊源。不仅如此,日韩越这些传统的汉字文化圈的汉字借词的读音相似度都不低。特别是日语汉借词和闽南话读音极像,不少词只是音调上的一点区别,而韩语次之。越南汉借词读音有的近粤语,有的近闽南语,有的和客家话也有几分相似。事实上,日韩越在古汉语中某些方面的保留甚至比我们本国的各大方言还要完整,比如,田和陈在古时是同音,这两个字在闽南语中发音还是相近的,但是在朝鲜语中发音依然完全相同。

有些方言学者都喜欢强调用某种方言读古诗词押韵来强调其古汉语的地位,其实历史上留下来的各个时代的诗词那么丰富,随便哪种方言都能在古诗词中找到符合韵律的元素。有人会强调我们这种押韵的最多,我就不信你给所有诗词都做过统计。古代没有绝对强势的方言。古代没有拼音。古人记汉字读音也没有统一的方法,最常用的就是直音法和反切法。即便是用当时的官方语言交流,各地的人发音也会有很大差异。我们当代的普通话教育这么普及,还有强大的视听传媒,各地人的口音都千差万别,更别说标准不一还靠着口耳相传的古代。来自大江南北的文人聚在一起那鸡同鸭讲的场面,可想而之。其实文人作诗作词的韵律受自己本土的口音影响很大。所以在研究古诗词的韵律时,作者出身和成长经历也应当要考虑进去。

“古汉语”是一种偏见

普通话是现代汉语的代表,属于官话语支。官话和粤语同源于秦语支。人们总是喜欢将普通话与古汉语对立起来。通常我们指的“古汉语”其实是相对于普通话“作古”的汉语,就是现代普通话不再使用的汉语。这其实是一种偏见。比如,普通话的第一人称用“我”,“吾”不再使用,因此“吾”字闻起来就是一股古董味。但是,“我”字的古老程度可不输“吾”字。当然这只是从字词的角度来看,研究语言的还有另一个重要内容,音韵。在这点上,普通话被指责最多的就是入声消失了,而南方各大方言和北方的晋语基本保留。虽然大部分官话的入声都已消失,不过还是有个别地方有所保留的。普通话仅仅只是官话区一小块地方的代表,拿普通话和南方地区的方言来对比存古程度是不公平的。这就好比广州话之于整个粤方言,广州话的存古程度肯定远不及整个粤语区保留的古汉语成分。同理,闽南语系也是如此,比如潮汕话中保留的“呾”,闽南地区就不这么说,更多是讲“讲”。

汉语发展的主轴就是以华北平原为中心的官话,在各大方言中变化最快但却一直引领潮流。华北平原地势平坦开阔,自古就是兵家必争之地,长久以来又是中国的政治和文化中心,是中国民族融合、文化交流最为频繁的地区,这使得该地区的方言具备两大特点,一是语言相对南方更加统一,一是语言发展更加迅速。这两大特点确立北方方言的强势地位并不断快速发展引领潮流。

几乎所有的古都都是官话区,即便位于吴地的南京。王朝兴衰对语言的影响很大。王朝更迭有可能伴随着首都的更替,官话会因地制宜发生变化,如果是少数民族政权,那对语言的影响就更大了,相对落后文明学习先进文明语言,结果就是后进生语言借用大量新词,先进的语言则纳入更多口音。比如,满族入关,彻底消灭了北方方言的入声。普通话的英文是Mandarin,有人戏称“满大人”。普通话本质上当然是不折不扣的汉语,汉语方言都是分析语,这和周边少数民族的语言是有本质区别的,不过满族政权确是来华北官话带来了不小的变动。同样,鲜卑积极融入汉族也对北方汉语产生了很大的影响。南北朝、五代十国这些历史上的动荡时期,语言同样也总是伴随着族群矛盾激烈碰撞和无奈妥协。有时会多一点什么,比如翘舌,有时会少一点什么,比如入声。有人认为这是发展,有人觉得这是“污染”。愿意站队什么观点这是个人自由,不过,那些推崇所谓“唐音”,喜欢强调正统而又贬低普通话为“满大人”的,也应该要知道隋唐在南北朝之后,统治者又有鲜卑血统,普通话要是“脏”的话,“唐音”也干净不到哪里去。

本自同根生:你中有我,我中有你

语言是为了交流而存在的,如果一种语言规模很小,那她一旦受到强势语言的影响,有可能就失去了主体性,如果一种语言具备一定的规模,那她也一定做不到一直与世隔绝,永远自闭。退一万步讲,即便她真的傲娇到不与外界交流,自身也会发生变化,比如很普遍的懒音现象。所以,古汉语是经受不住时间的考验的。

“农”字在潮汕话中的读音是long5,老一辈普通话不好,说普通话时总是读成long2,但是新一代因受普通话影响说潮汕话时却总将农读成nong5。这不是n、l 不分,潮汕人是分n、l的,只是受普通话影响,新生代大多读错了。类似的现象还有“宁”、“塑”、“尴尬”等。

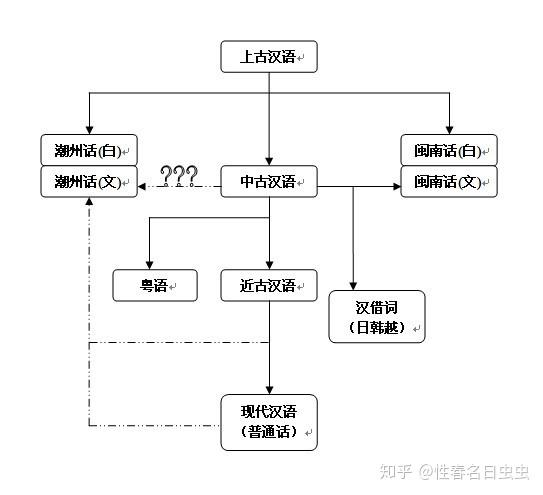

各个时代的官话一直都在影响着当代的其她方言,特别是科举开创后影响更大。这种影响一千多年来一直存在,而且大多是悄无声息,潜移默化,不易察觉的。地方方言文白异读的现象就是受中古时期官话影响的结果,这一点在闽南话中尤为明显。闽南话中的白读音传承于上古汉语,而文读音是受中古汉语影响的结果。北方方言的影响力由近及远,由亲及疏。其对区域中心的渗透强于对环境闭塞的偏远山区。在南方各大方言里,闽南语相对于华北的官话就是远、疏、环境闭塞的特点。文白异读其实可以理解为一种难以协调的折衷现象。

其实普通话与方言的影响是相互的,虽然并不对等。《神奇宝贝》在中国大陆最早的版本是翻译香港版的,所以皮卡丘最初是叫“比卡超”。这算得上是方言对国语的“逆袭”吧。港台地区由于先于中国大陆发展起来,所以粤语和闽南语算是比较强势的方言,改革开放初期对普通话反而形成一定的影响力。

每个时代的方言或多或少者会受到官话的影响,然后在一些相对偏僻的角落里沉淀下来。官话本身也在发展变化中,也在被方言或其它语言影响之中,特别是动荡时期。事实上,谁也和谁脱离不了关系,划不清界限。曾经偏居一隅的方言可能突然风靡全国并被广泛接受成为普通用语,比如越来越多的人喜欢用河南方言“怼”(正字为“磓”,潮汕方言也保留此字,不过仅是其“捶打”的本义,并无在语言上攻击他人的延伸意义),说的人多了,它不就变成普通话了么?而有些时髦热词也会风华殆尽归隐山林,比如,古人广泛使用的“鼎”字如今保留在某些地方的方言。几千年来,神州大地产生了无数的汉字,而这些汉字的产生是没有固定中心的。各地的文人,甚至只要是识字的人都有可能成为某个新汉字的创造者。有些字词出于名家之手,刚出道就万千瞩目,而有些字词出身草根,努力奋斗多年方才成功上位。这些汉字在历史的洪流中不断大浪淘沙。有的红了几千年,有的一直十八线,有的演艺生涯大起大落,有的长年表现不温不火,还有的路人甲就没等到出道的机会。各大汉语方言本自同根生,成长过程中相互影响,共同促进,难分你我。感谢秦始皇吧!统一汉字堪称中国历史第一功绩,无愧于“千古一帝”。

语族分类强调的是语言的主体来源。说得哲学味一点,它反映的是事物的主要矛盾,但不是全部。粤语虽源于秦语,但南迁到两广后,又受到边上楚语和一些少数民族语言的影响。吴语则是古吴语被古齐语和古楚语先后加成的结果。同样,闽语在南迁的过程中也少不了受吴语的影响。客家话属于楚语支,但南迁到广东后深受粤语影响,在潮客交界处,又受潮汕话的影响。本来这些方言就是同源的,分化后又相互影响,相互交融,最终才形成今天百花齐放的汉语大家庭。

语言的分类其实还受到很多学术以外的因素影响,政治目的、国家边界和民族感情等等。但是即便某根枝条是嫁接过来的,也可以开出灿烂的花朵。她们会让这棵语言大树更加绚彩夺目。正统汉语以前没有,现在没有,今后也不会有。古汉语只是一个伪命题。不过古汉语地位之争还是有意义的。说白了就是自家兄弟姐妹争着谁长得比较像爹妈,少一点恶言相向,多给彼此一些掌声和赞美,这样的良性竞赛能够在一定程度上激励我们研究语言,探寻文化,让我们的民族文化大树更加繁茂、旺盛。