【物理学史】天文望远镜的前世今生

天文学家的“放大镜”

对于头顶那一片未知星空的探索和向往,从来都不会因为一个人的性别、年龄、国家或时代而改变。即便在用肉眼观测天空的时代,人们也通过对日月星辰日日夜夜的观测总结规律、制定历法。随着天文望远镜的出现,天文学家可以更细致地观测我们头顶的那一片星空,它就像一块放大镜,帮助天文学者探索那浩瀚无垠、充满未知的宇宙。今天我就带大家一起了解这一块“放大镜”。

天文望远镜的成长史

1608年,荷兰的眼镜商汉斯·利伯希偶然发现,将一片凸透镜(远视镜片)与一片凹透镜(近视镜片)进行组合就能看见远处的物体,这是人类第一次意识到我们可以通过镜片的组合来看到更远的地方。1609年,伽利略基于这样的原理制成了人类历史上第一台天文望远镜,自此这样用正透镜构成物镜、负透镜构成目镜的望远系统称为伽利略望远系统。

1611年开普勒出版光学著作《屈光学》,其中提到两片凸透镜组合也可以构成望远系统,1617年沙伊纳根据其原理首次制成开普勒式天文望远镜。

这两种系统都是用透镜作为组成元件。虽然原理简单,但是由于不同颜色的光在透镜中折转的角度不同,而使得像面存在色差。著名物理学家牛顿为我们解决了这一问题,他使用了不存在色差的反射镜,使得所有颜色的光都能沿着相同的路径入射到人眼当中。

光线入射到大型的球面镜上发生反射,在反射光汇聚到焦点之前加入平面镜使得光线再次发生折转,成像到人眼观察的位置。这就是牛顿望远镜的原理,这样的系统我们称为同轴反射式望远系统。此后,同轴反射式望远系统多次变革、发展,出现了卡塞格林望远系统、马科斯托夫望远系统、施密特望远系统等形式,不断刷新着天文观测的精度。如今绝大部分天文观测系统都采用的是同轴反射式望远系统的形式。

包括但不限于:

哈勃空间望远镜

但是同轴反射式结构的弊端也非常明显:存在中心遮拦,光线无法完全进入到观测系统中。光线中携带的不仅仅是图像,还有能量和信息。光线的损失就是信息的损失。为了解决这一问题,科学家想出了天文望远镜的离轴方案:

在离轴系统中,光线不再正入射到反射镜上,而是使镜面和光线之间存在一定的角度,这样反射光线也就不会沿着入射的方向传播,避免了镜面之间的遮拦,提高了光线的利用率。由此衍生的还有离轴三反甚至四反系统。但是,这样的系统大大增加了装调的难度,也因此尚未广泛应用到天文观测系统当中。

天文望远镜为什么这么贵

我国2009年建成的LAMOST光纤光谱天文望远镜,口径4米,项目投资 2.35亿元人民币 。

位于智力帕瑞纳山的甚大望远镜(VLT),等效口径16米,1986年开始,2012建成,耗资 5亿美元 。世界上 唯一 一台按预期计划和预算建成的天文望远镜。

2016年建成的中国天眼,500米口径球面射电望远镜,耗资 6.67亿元人民币 。(不过这是射电望远镜,我们今天的重点是光学望远镜)

计划于2020年在智利建成的大麦哲伦望远镜,有效口径21.4米,预算造价 6.25亿美元 。

计划于2022年在夏威夷建成的三十米望远镜(TMT),有效口径30米,项目预算 10亿美元 。

计划于2022年在智力建成的欧洲特大天文望远镜(E-ELT),口径39米,预算 11亿欧元 。

以上这些都是地基望远镜,也就是安置在地球表面的天文望远镜,而空间望远镜的造价更是高得令人咋舌。

著名的哈勃望远镜,口径2.4米,1990年升空,至今工作近30年,造价 30亿美元 。

开普勒太空望远镜,主镜口径1.4米,2009年升空,2018年正式退役,造价 6亿美元 。

还有被全人类寄予厚望的詹姆斯·韦伯空间望远镜,口径6.5米,升空时间从2014年推到2018,再从2018推到2020。它的预算也是一路飙高,据说1997年NASA给这个计划的预算是5亿美元,而如今 100亿美元 已经砸下去了,何时升空还遥遥无期。

天文望远镜为什么这么贵!

望远镜的贵源于它的大

上面这张图中是一些著名的天文望远镜的主镜和人体、网球场、篮球场的对比图。

以图中最大的E-ELT为例,口径39米的主镜由798片子镜组成,子镜口径大约为1.4米。1.4米的口径无论是对于加工还是检测来说都是一项挑战,而这样的镜片需要加工近800片。据说E-ELT的经费中有40%都用于镜面的加工。

加工镜子到底有多难、有多贵呢?

2018年,长春光机所研制出世界上口径最大的碳化硅单体反射镜,口径达到4米,项目历时 5年 ,经费 1.96亿 人民币,而制成的只是一块毛坯。

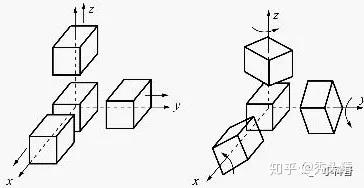

加工和检测还只是开始,整个望远镜的装调更是令人头疼。一个三维空间里的物体有六种可以运动的方式,我们称其为装调的六个自由度。分别为:沿x轴、y轴、z轴移动和绕x轴、y轴、z轴旋转。

在装调过程中需要调整每一片子镜的六个自由度,使得798片子镜成为一个光滑的完整的反射面。

口径增大的那一点点、加工精度提高的那一点点、装配误差减小的那一点点都意味着经费在燃烧。

天文望远镜为什么这么难

说了那么多,可不要以为大型天文望远镜是只要烧钱就可以完成的项目。钱是建成一个天文望远镜必要的工具,但阻碍在我们面前的是一个又一个难以解决的科学问题。

镜面太大了,随着时间的流逝,在重力的影响下镜面的形状会发生变化,这个问题应当如何解决?

天文观测对于精度的要求太高啦,可是光学系统的成像存在极限,这个矛盾又如何突破?

天体亮度太暗,同轴的系统像点能量分布过于分散,离轴像点能量集中但是装调难度太大,成本过高,这个困难如何解决?

大型天文望远镜的建造,集结了光学、机械、材料、电子、计算机等各行各业奋战于科研第一线的专家,只为给天文学家一幅幅更加清晰的图像、一组组更加精确的数据。天文望远镜作为名副其实的“大”科学仪器,它的建造依赖于各行各业最高精尖的技术,有一块短板都不行。但是,这一个又一个问题像是一座座大山横亘在我们眼前,无法解决这些问题,我们只能长时间停滞在40米口径而无法突破。

我国天文望远镜的坎坷之路

中国是世界上天文学发展最早的国家之一,传说在公元前二十四世纪的时候,就有了专职的天文官,从事观象授时。但中国天文望远镜的发展之路可以说是异常坎坷。

1893年建成的叶凯士天文台40英寸折射望远镜,它的口径为1.02米;

1917年建成的胡克望远镜口径2.54米;

1948年建成的海尔望远镜口径5米。

而这时的中国,光学事业尚是一片空白,更别说建造一个大口径的天文望远镜了。

直到1987年,中国自行设计、制造的第一架天文望远镜才正式诞生,它的口径也仅仅只有1.56米。

1989年,2.16米光学天文望远镜在北京兴隆观测站正式投入使用。

2008年,2.4米望远镜在云南丽江通过验收投入使用,而此时口径达到10米的加那利大型望远镜已经投入使用一年了。

直到今天,中国也没有一台完全属于自己的10米量级天文光学望远镜。

但我们还是在艰难中不断地向前。

1992年,中国天文学会和中科院数理学部提议建设天文重大观测设备;1997年LAMOST正式立项;2008年12月完成最终的验收;2009年,LAMOST正式投入使用。LAMOST是一台口径达到4米的光纤光谱天文望远镜,结构采用反射式施密特望远系统。

光线先后入射到改正镜和球面主镜上,而后被位于球面主镜焦点位置的光纤接收,光线中包含的信息和能量沿着光纤进入光谱仪,天文学家从光谱仪中读取数据,对天体进行分析。它是世界上光谱获取率最高的望远镜,也是中国对于大口径望远镜的一次尝试。

而后中国向着更大口径的天文望远镜发起挑战。2016年5月,中国天文学界确定要制造一台12米口径的光学望远镜。紧接着发生的就是2017年轰动一时的“三镜四镜方案的院士之争”。

如今国际上近40米口径的光学望远镜即将建成,我国天文望远镜要追赶的路还很长。