从智者到朗基努斯 古希腊古罗马的修辞学传统

老实说这个标题有些太大了,而我准备的东西却太少,只涉及修辞学的起源智者学派和一个另类的,更贴近文论的修辞学理论,也即朗基努斯的修辞学,就连大名鼎鼎的西塞罗都没有涉及,就很多方面来看,这简直是不可容忍的。

但是修辞学本身就和文论有一定距离,从亚里士多德开始,文学就自觉地同仅仅研究语言表达的原理技巧及效果的修辞学划清了界限,诗学是一门文艺学,而非一门讲授雄辩技巧或者研究语言的学问,虽然诗剧所用的材料是语言,但是作品决不能停留在简单的表达层上。这就好比,唔,语言学也在汉语言文学专业下,但是语言学确实和文学差距比较远。

|智者学派

在古希腊和整个古典时代,修辞学的研究要远远比诗学研究要活跃得多,修辞学指的就是如何使用语言的技巧,主要是为了应对公开演讲和辩论的活动。而智者学派是第一个明确在语言技巧方面建构自己理论的派别,正因为此,虽然未必是其直接研究目的的产物其理论对于文学技巧是有贡献的,比如比喻、虚构等等。

智者学派信奉逻格斯,但是他们的逻格斯指的是使用语言和与他人论辩的技术。他们特别强调语言的说服力和劝诫性,以传授他人演讲和论辩的技巧为业,信奉相对主义的真理观,其“人是万物的尺度”意为每个人眼中的真理不同,其能言善辩和虚无态度使得其被称为“诡辩学派”(智者永封)。

这里简单用两个概念介绍其语言文论,其对“语法”和“正名”的研究是其理论的核心。“语法”研究的奠基人是普罗泰戈拉,他区分了时态、词性等语法规则,亚里士多德根据他的研究完善了修辞学的语法理论。“正名”则是影响更大的概念和方法,其也是普罗泰戈拉创设,意为“正确的措辞”,也就是辨析词义。这种方法不仅影响了智者学派,在苏格拉底等哲学家那里也回荡着这种影响。

智者的修辞批评在高尔吉亚那里得到巅峰运用,他有《海伦颂》和《为帕拉墨得辩护》两篇存世。

柏拉图基本上是从批判智者们来进行自己的文论构建的。在后来的希腊化时期,修辞学得到突出发展,诗学被暂时忽视。之后的罗马共和国时期,论辩和演讲蔚然成风,进入了所谓“辩论体散文”的时代,修辞学在应用中进一步发展,直到罗马帝国在屋大维手中正式建立,国家政治不再需要辩论,修辞学才渐渐衰落下去。

|朗基努斯《论崇高》

《论崇高》是一本不似一般修辞学,而更像文艺理论和美学杂糅的产物,它极度强调文字的表达效果,以至于认为文字有时会在表达上力有不逮。它将崇高这个特定的类型风格(不管是诗作的类型还是修辞学的类型),进行了无限地拔高,将其抬高到抽象概念的程度,然后一通表述(也就是,我称之为“美学余孽”的过时研究方法)。

这篇论文是作者写给友人的一封信,长期不被人关注,到了17世纪才由布洛瓦翻译出来并加以推广。不过直到现在也没有决定性的证据表明谁才是真正的作者,所以就按照惯例将其称为朗基努斯,虽然可能不是他。背景是古罗马的修辞学传统和当时黯淡衰颓的整体风气,古罗马在共和国时期大力发展了来自于希腊的修辞学传统,产生了不少惊人的雄辩专家和修辞学专家,但是到了罗马帝国的公元一世纪,修辞学已经沦为一种学馆吟诵,帝国时期初期那种典雅风格的诗作也沦为肉麻的歌功颂德,总之本作是一部针砭当时文艺时弊的著作,攻击性比较强。

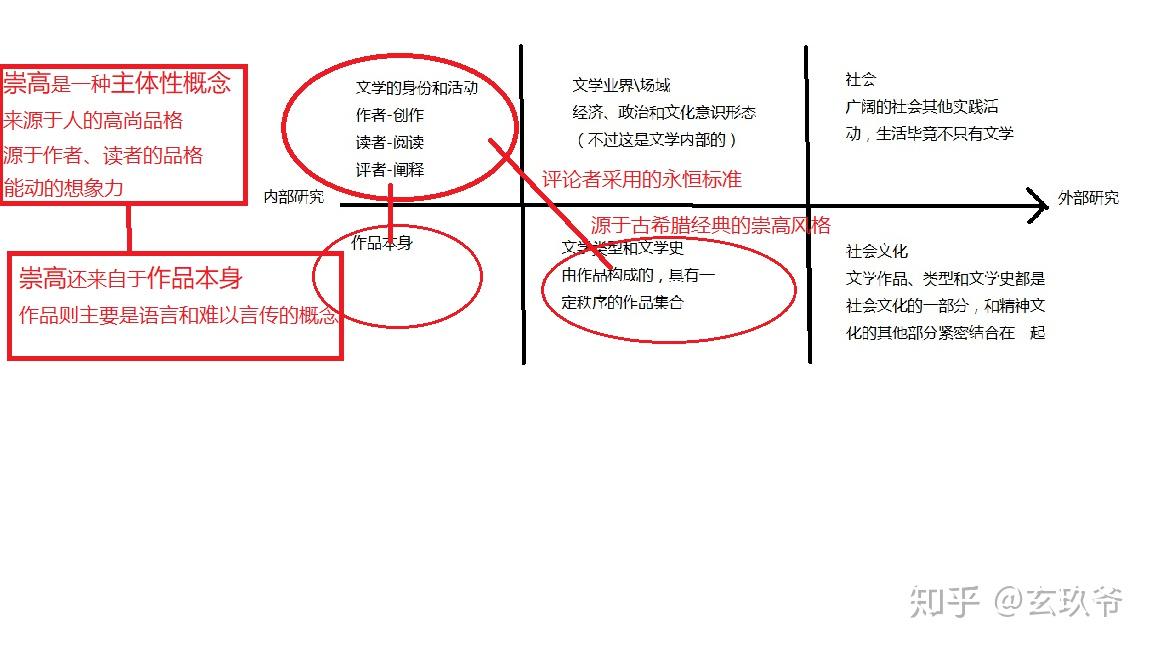

本书的理论风格是立足于文艺活动的二号位,对二号位的作者、读者、评者身份及其活动都有所介绍,不过对文学的其他要素却不大关心。

这篇论文的核心概念是崇高,这个概念在前人的论述的里面,被理解为一种可供选择的修辞风格,而本文则把崇高理解为一种抽象的理念,而不仅仅是语言能够表述的,甚至可以作为一切伟大诗作的本质所在。这种理念在自然物中就是存在的,比如巍峨的群山宽广的大海什么的,但主要还是一种,唔,主体性的精神气质,是在人的主体性中被发掘、理解和创造出来的。崇高主要表现为一种情感,表现为激烈而狂喜的精神状态。

就文学的主体性活动而言,包括三者,创作活动、欣赏活动和评论活动,其又创设的三种身份,作者读者和评者。朗基努斯所谓崇高正是从这三种方面的主体性来说的,就像那句名言,“崇高就是伟大心灵的回声”。由此,崇高即为某种主体间共识的概念,而其之所以能达到三种身份的主体间共识,是因为经过了作品这一客体的中介。

先说创作活动,《论崇高》中认为高尚的作者人格是崇高的来源,崇高的风格是伟大的作者人格在语言上的流露。其认为崇高有五种来源,最重要的前两种来源,一个是思想一个是情感,统统来自于作者本身的人格。而崇高的人格是可以通过后天的训练获得的,《论崇高》认为学习古希腊的经典能够陶冶作者的崇高气质。

再说读者的欣赏活动,《论崇高》尤其强调读者的能动性,崇高也是读者伟大灵魂内部回荡着的共鸣,是一种重视效果和读者接受的理论。而伟大作品的崇高也来自于读者的高尚心灵,甚至于本作提出了一种“视同己出”的接受理论,在阅读过程中,读者觉得作品的思想就是自己想要表达的思想。

然后再说评者的评价和批判(在原作中这和读者理论混杂在一起,不过对我们现代人来说,批评和接受的确是两码事),《论崇高》强调批评中永恒的标准是崇高,具体来说,就是博得一切时代一切人的永恒喜爱——这等于,除了标准是永恒的之外,什么具体的标准都没说。而掌握这种评价崇高的能力和标准是需要经过长期训练的事情,评论者也需要有练习。

崇高是一个和主体性密切相关的概念,主体能动性回荡在崇高理论的每一个角落,《论崇高》使用想象这个词来指涉能动性。这本著作认为作者和读者的想象对于崇高的实现都很重要,不过他尤其详细说明的是作者的想象,还区分了诗人和演讲者的想象。

《论崇高》中的崇高是一个主体的精神性概念,但是其要通过具有实体性的作品的中介才能实现。本作已经意识到了作品结构的多层性,作品包含语言的表层和语言之上更深层的东西,这两者的矛盾是《论崇高》作品理论的核心。他认为语言上的辞藻技术、措辞风格和作品结构是崇高的另外三个来源(更重要的来源是作者的伟大思想和情感,这在作者那里说过了)。但是崇高也是超越语言而难以表述的抽象之物,语言有时候对崇高的场景难以言传——不过本作也没有用理论的语言清晰地描述这一观点(说白了还是理论水平不够)。

《论崇高》是一本来源于修辞学的著作,但是在理论上其和修辞学有很大不同。不同主要在两点上,一般的修辞学强调语言技巧,而本作强调语言之外超越语言的概念,一般的修辞学将接受者理解为任作者揉搓的面团,而本作认为接受也是作品效果的来源。

当然,我个人也很喜欢这类走崇高宏伟方向的作品,但是吹到这个程度,贬损其他可能的风格,这就有些太过分了。

呼,就这样,古希腊和古罗马的文艺理论就整理完了。我个人整理中有一点体会,那就是文学理论这门学科的专业性着实是差啊,在长久的历史中不知道重复造了多少次轮子,真的是,太丢人了。