单倍群R1b极简史(中)2

来源:雪球App,作者: 书生剑客,(https://xueqiu.com/3993902801/147511401)

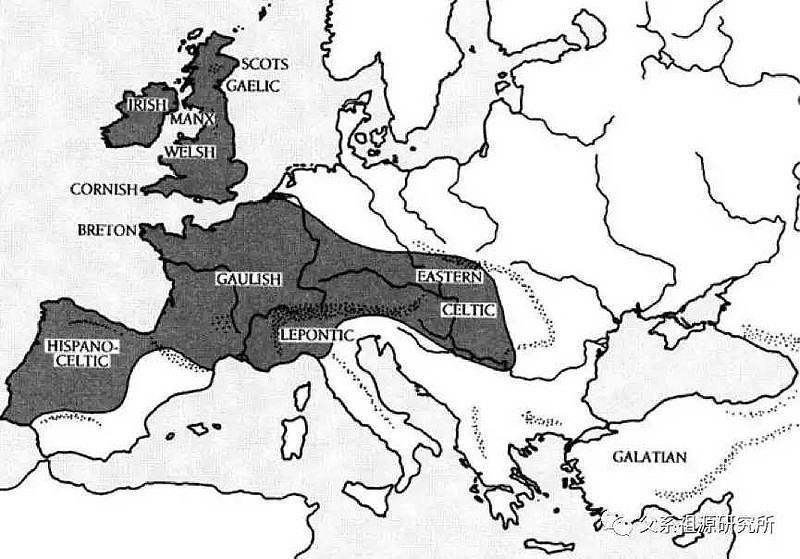

大西洋-凯尔特人分支(R1b-L21)

操“原始意大利-凯尔特-日耳曼语”(Italo-Celto-Germanic)的R1b人群,在公元前2500年到达现在的德国。到公元前2300年,他们大批地来到这里,建立了乌尼蒂茨文化。从青铜制品在西欧的传播情况来看,第一批印欧人在公元前2200年到达法国和低地国家,公元前2100年到达英国,公元前2000年到达爱尔兰,公元前1800年到达伊比利亚半岛。

古代凯尔特语在欧洲的分布

这第一批R1b人群可能携带了大量的R1b- L21基因(也许是因为奠基者效应),因为这些父系基因在西欧、北欧和中欧随处可见。Cassidy et al. (2015)确认了R1b-L21(DF13和DF21的子簇)存在于公元前2000年左右的爱尔兰。这些基因组与乌尼蒂茨文化时期人群的常染色体基因组非常相似,但与新石器时代早期的爱尔兰样本有很大不同。这证实了父系R1b-L21人群是直接将青铜器从中欧带入爱尔兰的。

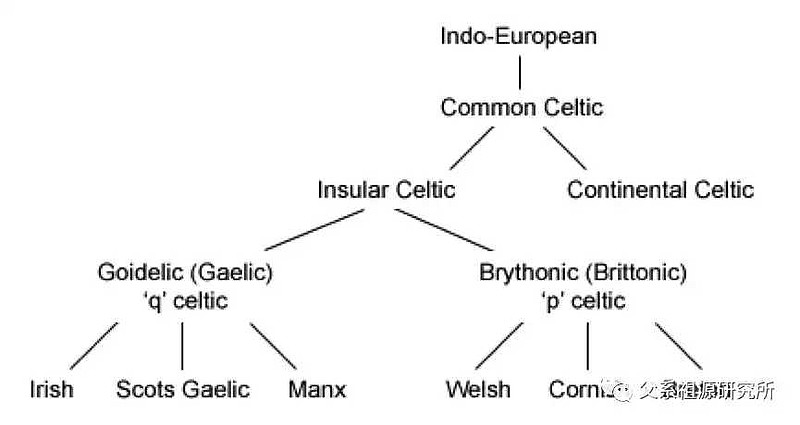

父系R1b- L21人群较早的从德国附近的原始凯尔特人中分离出来,就可以解释为什么“Q-凯尔特语支”(盖尔语和伊比利亚-凯尔特语)与“P-凯尔特语支”(拉坦诺语、高卢语、不列颠语)有如此大的分歧,这似乎是从后来的瓮棺文化和哈尔施塔特文化中扩散而来的。一些来自荷兰和德国北部的R1b-L21人群后来进入了斯堪的纳维亚半岛(从公元前1700年开始),并成为该地区的主要分支:R1b-S21/U106。挪威和冰岛的R1b-L21更强势的存在可以归因于挪威的维京人, 他们殖民了苏格兰和爱尔兰的部分地区,在当地的凯尔特人中拥有奴隶,并把这些奴隶带到他们的新殖民地冰岛以及老家挪威。

古代凯尔特人

如今,大约20%的冰岛男性父系是苏格兰或爱尔兰的R1b-L21。在法国,R1b-L21主要存在于历史上的布列塔尼半岛(包括马耶讷省和旺代省)和下诺曼底地区(Lower Normandy)。五世纪时,由于受到入侵的盎格鲁-撒克逊人的压力,凯尔特人中的不列颠人移民大量重新涌入这个地区。可是,由于古代“布列塔尼联盟”(Armorican Confederation)的高卢人部落,已经与其他高卢人有了明显的不同,所以R1b-L21有可能出现在青铜时代或铁器时代,并且至少从大西洋青铜器时期开始,就与不列颠岛保持着密切的联系。

现如今的冰岛人,父系是20%的R1b-L21

高卢和伊比利亚分支(R1b-DF27/S250)

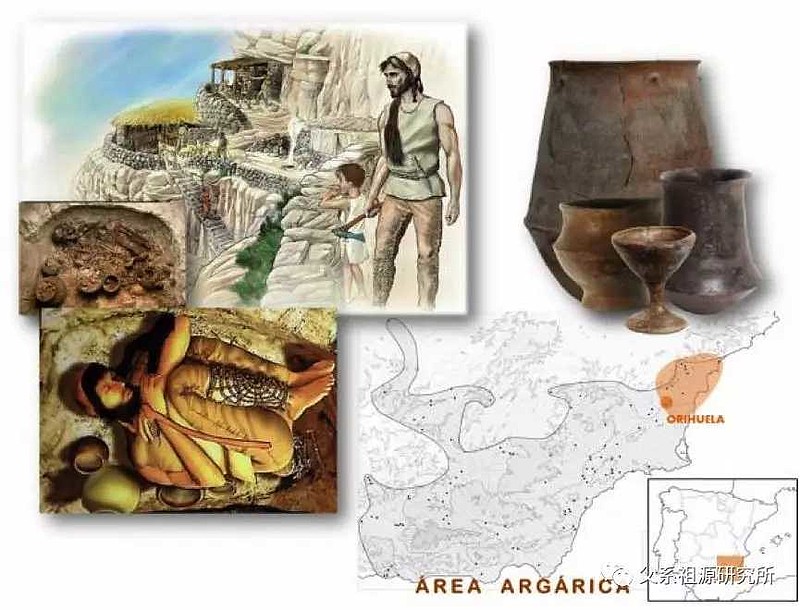

最早从中欧到达法国和伊比利亚半岛的凯尔特人R1b父系谱系可能是L21和DF27。 虽然L21可能是通过比利时和法国北部的路线到达不列颠群岛,但DF27似乎已经遍布整个法国,但更多的是向南行进。青铜时代直到公元前1800年才出现在伊比利亚,主要局限于西班牙东南部的“埃尔·阿尔加文化”(El Argar)和“洛斯·米利亚雷斯文化”(Los Millares),在公元前1700年卡斯蒂尔地区(Castile)出现的零星遗址,以及公元前1500年出现在埃斯特雷马杜拉(Extremadura)和葡萄牙南部。

这些早期青铜时代的遗址通常只有一些青铜匕首或斧头,不能被认为是真正的青铜时代的社会,而是偶尔有青铜工艺品(可能是进口的)的青铜时代的社会。这些文化可能是由一小群R1b探险者建立的,他们在欧洲一些还没有青铜武器的地方寻找容易征服的地方。他们成为该地一个小的上层统治集团,拥有当地土著妇女和孩子,几代人之后,他们的印欧语就会消失,被当地的语言所同化。

西班牙东南部由R1b人群创建的埃尔·阿尔加文化

Martiniano et al. (2017) 对伊比利亚半岛西部的各种人骨基因组进行了测序,这些人骨可以追溯到新石器时代中期和晚期,铜器时代和青铜时代中期(因为青铜时代早期并没有到达这一地区)。他们发现新石器时代和铜器时代的个体属于Y单倍群I*、I2a1和G2a。

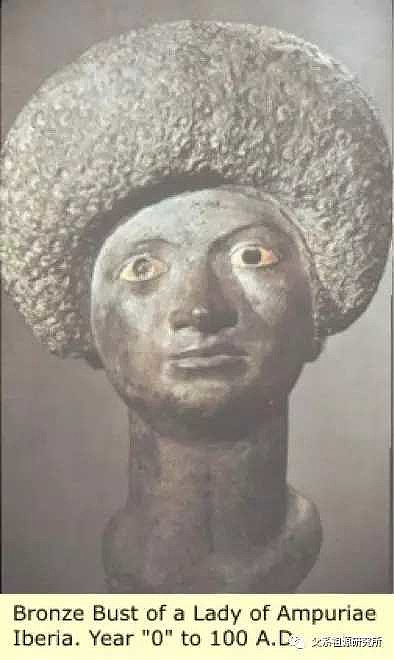

古代伊比利亚土著妇女

相比之下,三名青铜时期葡萄牙男性人骨测试结果都属于R1b(M269和2p312),尽管他们携带的是新石器时代的伊比利亚母系基因(H1,U5b3,X2b),而且没有任何可辨别的外来草原人群常染。这与印欧人群的R1b从公元前1800年开始进入伊比利亚半岛,成为一群冒险家,并娶当地妇女为妻的情景是一致的,这样每一代都稀释了他们的DNA常染,直到几个世纪后,当他们到达葡萄牙的时候,几乎没有留下草原人群的常染成分。

而如今,西班牙人和葡萄牙人确也拥有约25%的草原人群常染成分,这意味着其他更重要的印欧人移民发生在后来的青铜时代和铁器时代。伊比利亚直到公元前13世纪才成为一个成熟的青铜时代社会,当瓮棺文化(公元前1300年-公元前1200年),从德国经过法国南部扩散到加泰罗尼亚时,随之而来的哈尔施塔特文化(公元前1200年-公元前750年),在伊比利亚半岛大部分地区(特别是西部地区)传播开来。

属于印欧人瓮棺文化的青铜头盔和青铜剑

当伊比利亚通过复杂的贸易网络连接到西欧其它地区时,这一时期属于大西洋青铜时代(公元前1300-公元前700年)。当DF27进入伊比利亚半岛时,这可能很难回答。考虑到它在半岛和法国西南部的压倒性优势,DF27很可能早于公元前1800年-公元前1300年已经到达,甚至可能更早,如果R1b探险者扩散到钟形杯文化,就像他们从公元前2300年-公元前1800年在西欧所做的一样。大西洋青铜时代可能与DF27在伊比利亚半岛周围更均匀扩散时期相对应,沿着大西洋贸易路线,一直到不列颠群岛,荷兰和斯堪的纳维亚。

意大利半岛-凯尔特人分支(R1b-S28/U152/PF6570)

大约从公元前1300年开始,一种新的青铜时代的文化在阿尔卑斯周围蓬勃发展,这得益于该地区丰富的金属,并且奠定了“古典凯尔特文化”(classical Celtic culture)的基础。它实际上是三个紧密相连的文化的继承:瓮棺文化,从公元前1200年开始,它逐渐演变成哈尔施塔特文化,最后演变成“拉坦诺文化”(La Tene culture,公元前450年)。

拉坦诺文化时期的铜镜

乌尼蒂茨文化在公元前2300年-公元前1800年间扩张到西欧之后,瓮棺文化/哈尔施塔特文化/拉坦诺文化时期是中欧地区R1b人群第二次主要扩张期,西至大西洋,北至斯堪的纳维亚,东至多瑙河流域,最终远至希腊、安纳托利亚、乌克兰和俄罗斯,甚至可能直到中国西北部的塔里木盆地。

凯尔特人的铁器时代(公元前800年的哈尔施塔特文化晚期),可能是通过与大草原和北高加索地区,尤其是与“科班文化”(Koban culture,公元前1100-公元前400年)的联系而来的。

属于哈尔施塔特文化的“阿尔卑斯-凯尔特人”(Alpine Celts)与S28(又名U152或PF6570)基因突变有关,虽然不完全是。携带R1b-S28基因突变的人群连续不断地从阿尔卑斯山北侧进入意大利,公元前1700年开始在意大利中北部的波河河谷(Po valley),建立了“泰拉马拉文化”(Terramare culture)。从公元前1200年开始,一个更大的哈尔施塔特部落建立了“维拉诺瓦文化”(Villanova culture)。可能就是这批说古意大利语的部落,将意大利语带到意大利,他们主要属于R11b-S28下的Z56分支。

古代巅峰时期凯尔特人在欧洲的分布区域

在铁器时代,从瑞士开始的拉坦诺文化文化扩张与Z36分支的扩散有关,这些人后来成为分布在比利时和德国莱茵兰境内的“比利其-凯尔特人”(Belgae)、法国的“高卢-凯尔特人”,以及意大利的“阿尔卑斯山南-凯尔特人”(Cisalpine Celts)。在与哈尔施塔特文化扩张有关的古意大利语与高卢-凯尔特语/不列颠-凯尔特语之间有一种共同语言特征是,它们将原来印欧语的“kw ”的声母转音成“p ”。他们被语言学家称为“P-凯尔特语支”(与“Q-凯尔特语支”相反)。

人们认为这一语音上的变化,是由于欧洲中部的原始印欧人群无法发出“kw ”音的缘故,高卢和意大利,他们是“亚非语系方言”(Afro-Asiatic dialects)的使用者,这些方言是从新石器时代遗留下来的近东语言演变而来的。伊特鲁里亚语(Etruscans),虽然从东地中海较晚迁入,但也属于这一类。最近人们的研究发现,凯尔特语里的部分语法出自亚非语系。这种转变可能发生在最初讲意大利语和凯尔特语的人从大草原迁移到多瑙河流域,并与属于单倍群E1b1b,G2a,J和T的近东农民混合的时候。

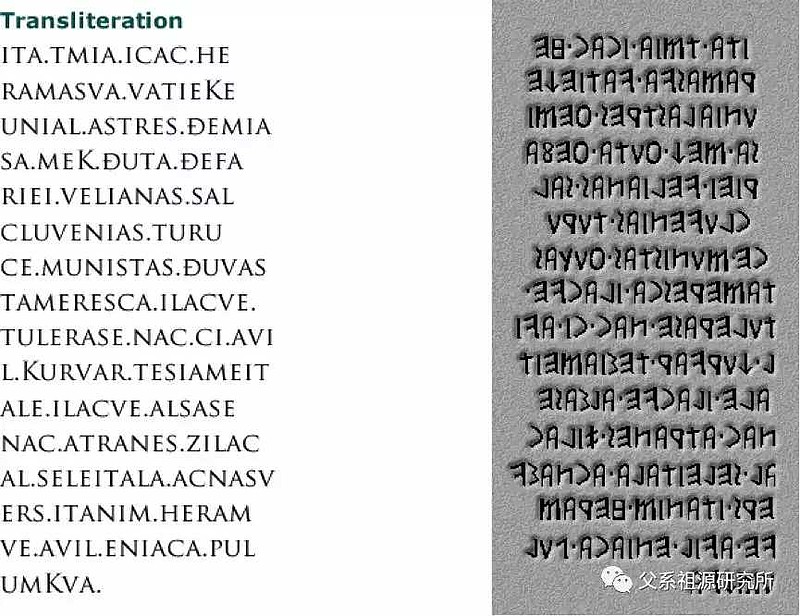

图右边是古代伊特鲁里亚人的文字

然而,这种早期的音变并不能解释为什么Q-凯尔特语和日耳曼语却没有经历相同的语音变异。因此,更合理的解释是,这种音变是发生在原始意大利-凯尔特人和原始日耳曼人第一次在整个西欧和北欧扩张之后。S28/U152与P-凯尔特语(和古意大利语)的联系表明,这种音变发生在公元前1800年之后的阿尔卑斯山附近,但在公元前1200年左右古意大利人入侵意大利之前。瓮棺文化/哈尔施塔特文化在意大利的扩张表现在维拉诺瓦文化(公元前1100-公元前700年),它与巴伐利亚和上奥地利的哈尔施塔特遗址有着惊人的相似之处。

古代凯尔特人的语言分为两大支:Q-凯尔特方言和P-凯尔特方言

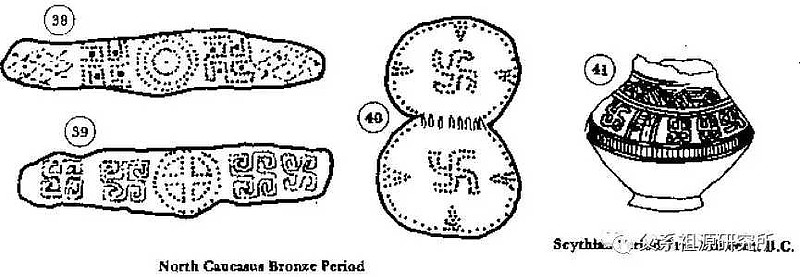

维拉诺瓦文化标志着与之前的泰拉马拉文化的彻底决裂。虽然两种文化都有火葬,但泰拉马人把骨灰放在公用的骨瓮中,就像他们新石器时代的近东祖先,维拉诺瓦文化使用独特的瓮棺文化风格的双锥型骨灰罐,并且上层人物墓葬有着首饰,青铜盔甲和马具,与普通平民墓葬中分离出来,第一次展示了高等级社会的发展,这是独特的印欧人文化特点。 一些典型的印欧人装饰,比如:卍字饰(swastika)也开始出现。

卍或卐字纹饰很早就出现在印欧人中

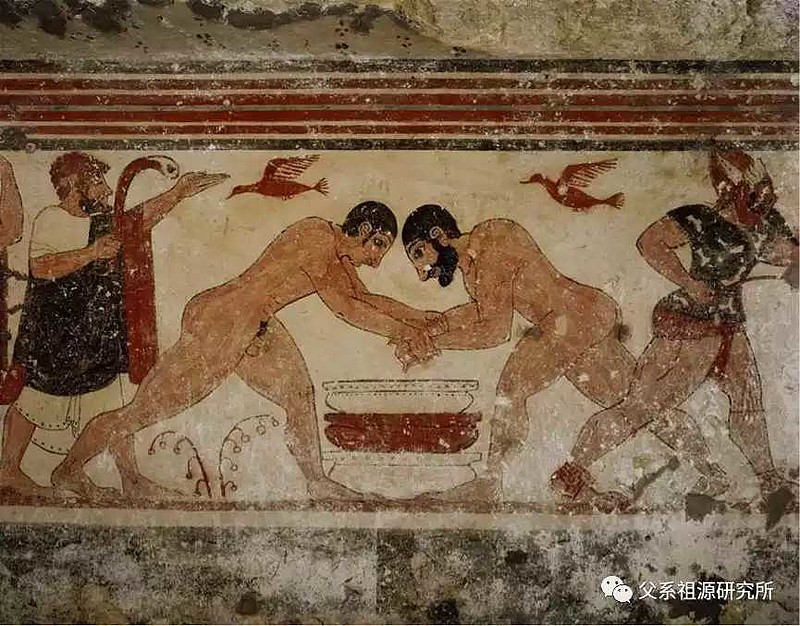

维拉诺瓦文化最初是一种青铜器的文化,后将铁器引入了意大利半岛,大约在同一时间也出现在哈尔施塔特文化中,这进一步加强了两种文化之间的联系。维拉诺瓦文化的传播很可能代表了古意大利语人群对亚平宁半岛的殖民。R1b-S28分布频率最高的地区正是维拉诺瓦文化核心区域,也就是现代托斯卡纳大区(Tuscany)和艾米利亚-罗马涅大区(Emilia-Romagna)附近。后来的“伊特鲁里亚文明”(Etruscan civilisation)继承了维拉诺瓦文化,一种既表现出与维拉诺瓦的连续性,又表现出来自西亚的新混合元素,伊特鲁里亚文明可能是安纳托利亚移民带来的(他们属于单倍群E1b1b、G2a、J1、J2和R1b-L23的混合人群)。

伊特鲁里亚文明,可能是来自西亚人群与印欧人群融合后产生的

日耳曼人分支(R1b-S21/U106/M405)

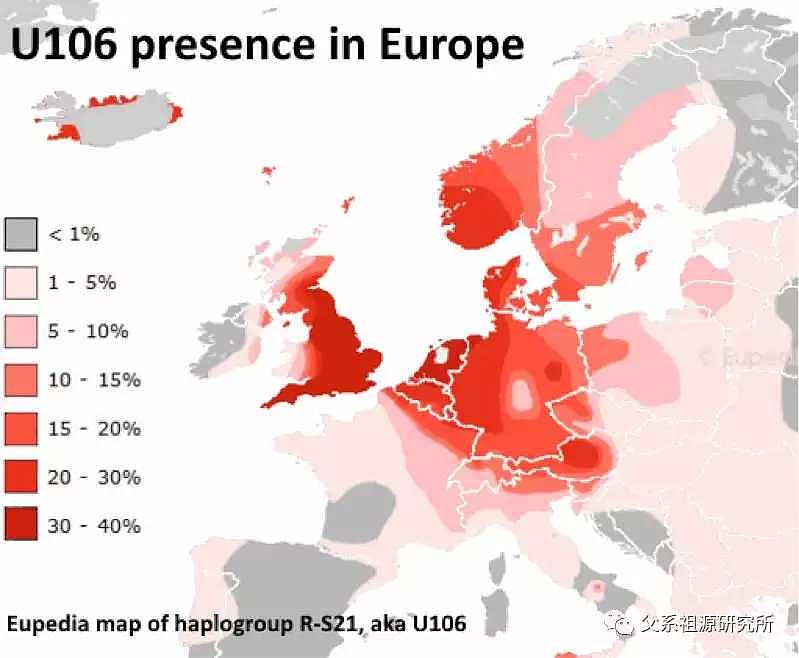

属于印欧人谱系的“原始日耳曼语人群”(Proto-Germanic)主要分支是R1b-S21(又名U106或M405)。携带这种基因单倍群的人口在荷兰和德国西北部密度很高。R1b-S21谱系很可能是在“乌尼蒂茨文化”时期,通过“奠基者效应”(a

founder

effect)在这个地区扩展的,然后在公元前1700年左右渗透到斯堪的纳维亚(可能与R1a-L664一起),从而创造了一种新的文化,即“北欧青铜器文化”(Nordic Bronze Age,公元前1700年-公元前500年)。R1b-S21与以单倍群I1,I2-L801,R1a-Z284为代表的斯堪的纳维亚人混居了一千年以上。

R1b-S21/U106(日耳曼分支)在欧洲的分布频率

当公元前500年日耳曼人进入铁器时代时,斯堪的纳维亚人发展了真正的日耳曼文化和语言。但日耳曼人在各地分成很多不同的部落,单倍群分布也各不相同。R1b-S21单倍群在西日耳曼人部落(

west

germanic)中占主导地位,但在东日耳曼人(East Germanic)和北欧日耳曼人(Nordic tribes)部落中,仍然是单倍群 I1和 R1a占多数,包括那些起源于瑞典南部的部落,诸如:哥特人(Goth),汪达尔人( Vandal)和伦巴德人(Lombard)。R1b-S21在欧洲其它地区的出现,几乎完全可以归因于公元3世纪-公元10世纪期间发生的日耳曼民族大迁徙。

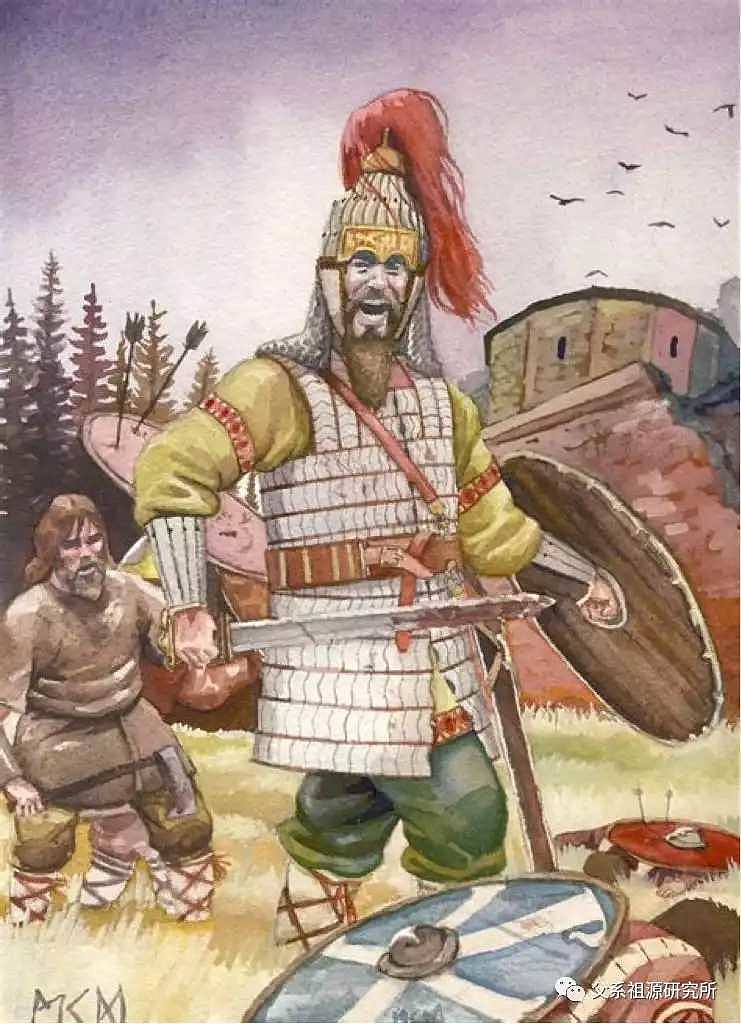

入侵罗马帝国的伦巴德人,“伦巴德”在古代日耳曼语里是“长胡子”的意思

弗里斯人(Frisian)和盎格鲁-撒克逊人将这个单倍群带到了英格兰和苏格兰低地(Scottish Lowlands),法兰克人带到了比利时和法国,勃艮第人(Burgundian)带到了法国东部,苏维汇人(Suebi)带到了加利西亚(Galicia)和葡萄牙北部,伦巴第人带到了奥地利和意大利。在哥特人的协助下R1b-S21得以在东欧传播,但是很明显,他们的日耳曼血统被斯拉夫人和巴尔干人逐渐混杂稀释,哥特人在意大利,法国和西班牙的影响很小。

占据葡萄牙和西班牙西北部的日耳曼苏维汇人头骨

后来,丹麦和挪威的维京人也促进了R1b-S21(与I1、I2b1和R1a一起)在西欧大部分地区的传播,但主要分布在冰岛、不列颠群岛、诺曼底和意大利南部。从中世纪晚期到20世纪早期,德国移民扩散到现代波兰的大部分地区,在东北部方向一直推进到拉脱维亚,在东南方向一直推进到罗马尼亚。在同一时期,奥地利人建立了一个帝国,包括现在的捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚、塞尔维亚以及罗马尼亚、乌克兰西部和波兰南部的部分地区。

几个世纪以来,德国和奥地利在中欧和东欧的影响,导致在现代的当地人口中存在一小部分的日耳曼血统。在罗马尼亚,有4%的当地人仍然认为自己是德国后裔。在芬兰、爱沙尼亚和拉脱维亚,R1b-S21的低频分布,可以归因于中世纪晚期到19世纪末的瑞典或丹麦的统治。

在西欧,R1b是如何取代大部分更古老的父系人群的呢?

直到最近,人们还认为R1b起源于西欧,因为它今天在该地区有很强的影响力。该理论认为,R1b代表的是旧石器时代的欧洲人(克罗马农人),在末次冰川的高峰期,他们在弗兰科-坎塔布里亚山区(Franco-Cantabrian)寻求躲避,一旦冰川消退,他们就重新出现在中欧和北欧。

R1b的发展史证明,这种情况是不可能发生的,因为在中亚和中东地区,R1b的上游类型分支一直存在,而在西欧和北欧的分支则是最晚近的。从东到西有一个明显的梯度,可以追踪R1b人的迁徙。这个从黑海沿岸到中欧的主要移民时期,也正好赶上了印欧人入侵欧洲的时间,与此同时,西欧的青铜器文化也开始了,以及古意大利-凯尔特语和日耳曼语的传播。

古代伊比利亚老欧洲土著人的文字

长期以来,历史学家和考古学家一直在争论,印欧人的移民是一场大规模的武力入侵,或者更确切地说,只是少数外来移民带来的语言和技术上的文化传播。答案很可能是“两者都不”。扩散理论的支持者会让我们认为R1b原生于西欧,唯有R1a才代表了印欧人。但问题是,单倍群R在中亚地区也确实出现过,而R2仍然局限在中亚和南亚地区,而R1a和R1b的较早的分支也在中亚发现。

在欧洲,R1b的时代与青铜器时代相吻合。因此,R1b人群肯定是从青铜器时代开始,取代了欧洲大部分本土的Y-DNA父系人群。然而,旧石器时代人口的大规模迁徙和近乎彻底的湮灭是难以想象的。在爱尔兰、荷兰、阿基坦(Aquitain,法国西南部)或葡萄牙,与西欧人看起来确实很不一样,尽管他们都是R1b占主导的地区。常染色体DNA研究已证实,西欧人群之间远非同种。

许多母系基因(mtDNA)也似乎是旧石器时代的起源(如H1、H3、U5或V),这些都是基于古代DNA检测的结果。很多人都忘记了,也不需要大规模的父系基因外流来迅速地替换。在这种模式下,父系基因的替换很快就会变成指数级的。想象一下,100个印欧人征服了1000个欧洲土著人的部落(比率是1:10)。战争造成的男人大量伤亡,使被征服的人群中妇女的比例更高。

假设幸存的人口由700名女性和300名男性组成。那我们假设,获胜的印欧人男性成年后的数量是被征服的土著人的两倍。胜利者将娶更多的妻子,或娶妻妾,甚至强奸被征服部落的妇女。他们更高的地位会使他们获得更大的财富,从而为他们的后代提供更好的营养,增加他们成年和生育的机会。

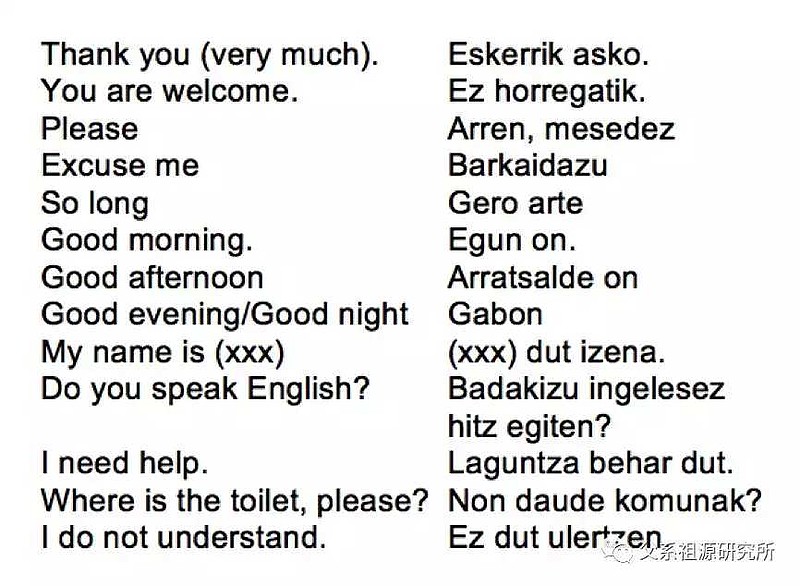

巴斯克人父系遗传基因是印欧人的R1b,但巴斯克语本身却是古代当地土著语的残存

印欧男性与土著男性的后代比例是2:1,这实际上是一个保守的估计,因为完全可以想象,青铜器时代的战争,会导致大多数男人在战败后死亡,胜利者则会强奸他们的女性(根据《圣经·旧约》的记载证明)。即使如此,获胜一方的Y-DNA父系基因只需经过几代人繁殖就能在数量上占优。例如,如果第一代每个印欧男人有两个儿子,而每个土著男人只有一个儿子,则父系印欧人的数量在第二代就会繁衍至200人,第三代400人,第四代800人,第五代则是1600人,依此类推。而在那段时间里,土著父系人群每代只会停滞在300人。

基于这样的场景,R1b父系血统会很快淹没当地土著父系血统。即使这些印欧语系征服者的孩子,只比当地土著人稍微多一点,R1b父系血统也会在几个世纪内成为主流。在欧洲大陆,凯尔特人的这种文化持续了1000多年,直到他们被罗马人征服后,才结束了部落酋长和贵族特权制,但这足以让R1b血统达到人口50%-80%的比例。

图右是巴斯克语,欧洲唯一残存的一种非印欧语,属于古老的伊比利亚土著人语言

现在的R1b频率形成了一个梯度,从欧洲大西洋沿岸(最高百分比)到中欧和东欧(最低百分比),在安纳托利亚老家再次崛起。这几乎是肯定的,因为农业在东欧比在中欧建立得更好,人口密度更高,使得R1b入侵者的数量比在西方要多。此外,其他的绳纹器文化(R1a)的印欧人,已经从现代俄罗斯和乌克兰向西扩散到德国和斯堪的纳维亚。R1b很难与拥有相似技术和文化的R1a兄弟竞争。因此,原始凯尔特-日耳曼人群(R1b)就被迫向西进一步的迁移,先是在阿尔卑斯山脉周围地区,然后到达当时人口稀少的西欧。

巴尔干半岛和亚洲分支(R1b-Z2103)

亚洲分支

Haak et al. (2015) 测试了来自伏尔加-乌拉尔地区属于颜那亚文化东部地区的6个古代Y-DNA样本,结果显示这些样本都属于单倍群R1b。其中4例为Z2103阳性突变。R1b-Z2103极有可能是“波尔塔夫卡文化”(Poltavka culture)的主要父系,它继承了伏尔加河-乌拉尔山脉之间的颜那亚文化文化。

它最终与“阿巴舍沃文化”(Abashevo culture,大概主要属于R1a-Z93)人群融合,形成了“辛塔什塔文化”(Sintashta culture)。在扩张到中亚和南亚地区之后,通过奠基者效应或政治统治,R1a-Z93父系人群数量超过了R1b-Z2103,然而R1b-Z2103在一些重要的孤立区域也有幸存人群,特别是在俄罗斯的巴什基尔共和国、土库曼斯坦和中国新疆地区。R1b-Z2103像R1a-Z93一样,后来成为的一部分“印度-伊朗语人群”(Indo-Iranian)的父系。

这尤其适用于R1b-Z2103下游的两个分支:R1b-L277.1和R1b-L584。前者在俄罗斯、中亚、印度和中东地区都有,就像R1a-Z93的下游R1a-L657一样。它能够与“安德罗诺沃文化”(Andronovo culture)和“巴克特里亚–玛尔吉亚那”(Bactria-Margiana)考古综合体,以及印度-雅利安人的迁徙联系起来。R1b-L584在伊朗、伊拉克北部、南高加索和土耳其都有发现,与印欧语系伊朗语族人群有更多的联系,其中包括波斯人、库尔德人和斯基泰人。

巴克特里亚女性坐席像

安纳托利亚分支

赫梯人(Hittites,约公元前2000-公元前1178年)是第一个反抗,并打败强大的美索不达米亚帝国和埃及帝国的印欧人民族。关于赫梯人的起源有两种假设。第一种假设,他们来自巴尔干半岛的东部,通过穿越博斯普鲁斯海峡(Bosphorus)入侵安纳托利亚。这意味着他们要么属于R1b-L23*,要么属于R1b-Z2103分支。

另一种假设,赫梯人是迈科普文化晚期的一个分支,他们也许被属于“墓窟文化”(Catacomb culture)的R1a人群从北高加索地区赶走,越过高加索山脉到达山南,征服了当地的哈梯人王国(Hattian kingdom)。在这种情况下,赫梯人可能属于R1b-Z2103或R1b-PF7562分支。

赫梯人雕像

第一个假设的优势在于,它只有一个核心,即巴尔干半岛,作为“后颜那亚时期”(post-Yamna)所有父系R1b印欧人扩张的发源地。另一方面,迈科普假说可以解释为什么与其它同属印欧语系的语言相比,安纳托利亚诸语(赫梯语、卢维安语、吕底亚语、帕莱语)是如此的古老,因为它们是起源于颜那亚时期而非迈科普时期。

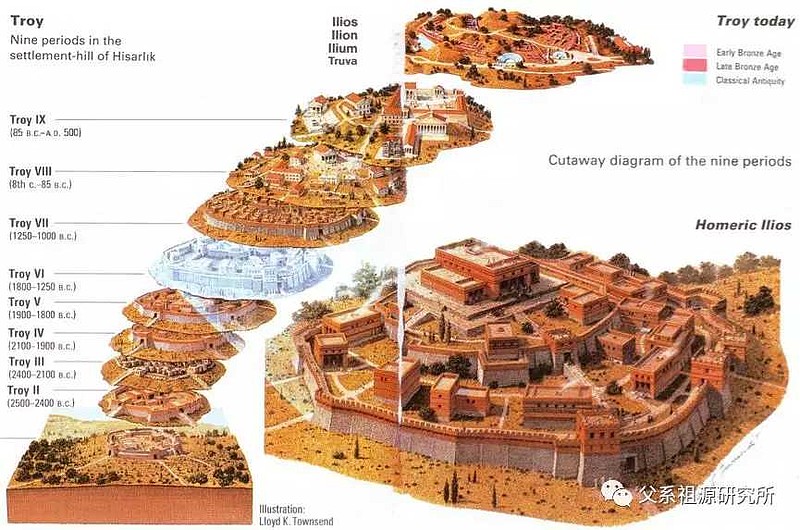

有大量的考古学和语言学证据表明,特洛伊(Troy)是一个说印欧语的城市,与草原文化和单倍群R1b人群联系在一起。特洛伊人是讲卢维安语(Luwian)的人群,与赫梯人(属于印欧人)有关,与东欧大草原有确凿的文化联系。第一座特洛伊城可以追溯到公元前3000年,就在迈科普时期中叶。

特洛伊古城复原图

特洛伊城可能是迈科普人建立的,作为一个保护黑海和爱琴海之间贸易路线的殖民地。特洛伊城的建立恰好与第一批大划桨船(Galley)建成的时间吻合。考虑到特洛伊的早期基础人群,最有可能的两个印欧父系单倍群是R1b-M269或R1b-L23。

弗里吉亚人(Phrygian)和原始亚美尼亚人(Proto-Armenian)是另外两个起源于巴尔干半岛的印欧人部落。这两个部落似乎都是在公元前1200年左右,在“东地中海大动荡”(great upheavals)期间迁移到安纳托利亚的。

弗里吉亚人(或布利该斯人,Bryges)在安纳托利亚中西部地区建立了一个王国(公元前1200-公元前700年),接管了大部分摇摇欲坠的赫梯帝国。原始亚美尼亚人穿过了安纳托利亚,直到凡湖(Lake Van),在亚美尼亚高原(Armenian Highlands)定居下来。现在30%的亚美尼亚人属于单倍群R1b,绝大多数属于R1b-Z2103下的R1b-L584分支。

今天在希腊发现的大多数R1b都属于巴尔干类型的R1b-Z2103。也有少数的原始凯尔特人属于R1b-S116/P312,以及意大利/阿尔卑斯山南凯尔特人的R1b-S28 / U152。R1b-Z2103可能来自“多利安人入侵”(Dorian invasion)期间的阿尔巴尼亚或马其顿,时间据说是在公元前1200年。他们的语言似乎与迈锡尼人说的希腊语(Mycenaean Greek)非常接近,因此当地人很容易理解和接受。

迈锡尼人可能把一些R1b(也可能是R1b-Z2103)带到了希腊,但迈锡尼人的起源可以通过考古学,追溯到“墓窟文化”和北方森林-草原交错地带的“塞伊玛-图尔比诺”(Seima-Turbino)遗迹,这表明他们主要是一个以父系R1a为主的部落。

属于R1b单倍群的多利安人入侵希腊

希腊和安纳托利亚发现的父系R1b-S116/S28人群,可以归结为公元前3世纪左右拉坦诺-凯尔特人(La Tène Celtic)的入侵。当然,罗马人后来也带来了R1b-S28,也许后来的威尼斯人(Venetian)也是如此,尤其是在一些岛屿上。更早的一些R1b分支,比如R1b-P25和R1b-V88,他们只是很少的一部分人,并且是跟E1b1b,G2a和J2人群一起从中东地区迁来的。

R1b在其它地区的迁徙

在古代和中世纪,其他R1b分支人群从欧洲迁徙到近东和中亚。根据 (Myres et al.)等人研究,R1b-U152在罗马尼亚、土耳其、巴什基尔共和国北部(占当地人口的71.5%)以及在哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦的边境地区都有发现。其中的一些肯定是拉坦诺-凯尔特人带来的,他们沿着多瑙河前进,并在安纳托利亚中部建立了加拉太王国(Galatian kingdom)。

考虑到R1b-S28毕竟是意大利半岛上R1b的主要类型,因此部分人也可能来自古代罗马人。比如,有一些人猜测,一支“迷失”(lost)的罗马军团曾远赴中亚或中国,却再也没有回来,他们与当地妇女结婚,并将自己的基因留在亚洲的一些偏僻地区。 一种更为平淡的说法是,古代罗马商人是通过丝绸之路来到的中国,丝绸之路自公元前2世纪就存在了。一些西欧常见的R1b支系,也有一小部分在黎巴嫩的基督徒教派中发现,这些人很可能是古代十字军(Crusader)的后代。

黎巴嫩的基督徒,其中有不少是古代欧洲十字军后裔