首先指出:

「立直」是中国博戏中的固有术语

,并不是日本人发明的,和英语的「reach」更是

没有任何关系

,用「reach」代表「立直」完全是

后人附会

。

「立直」最早见于中国骨牌游戏「 同棋 」中,这里首先简要介绍一下中国博戏的发展史。 博戏 ,就是牌类游戏,学名为「非完全信息动态博弈」。中国博戏主要分两支—— 纸牌 和 骨牌 。 纸牌 可以追溯到唐朝的 叶子戏 ,至明朝 马吊牌 为盛,以「 钱币的数量 」作为基本图案,筒、索、万、十万,几门花色里钱币的数量依次增多,基本玩法为「 以大击小 」(最大的那张牌是千万,俗称「老千」)。骨牌最早起源于宋朝的 宣和牌 ,以「 两个骰子的点数 」作为基本图案,总共只有 1-1、1-2、……、5-6、6-6 这 21 种牌,基本玩法也是「 以大击小 」:

上图是现代骨牌—— 牌九 。牌九中的 11 种「文牌」每种各两张,所以一副牌九总共有 21+11=32 张牌。明末清初,中国博戏开始发展出不同于「以大击小」的全新游戏机制——「 凑牌成和 」,人们开始把 很多副 纸牌或者骨牌 混合 在一起,并规定 完全相同 的或者 数目相连 的几张牌可以作为一副,手牌凑成规定的几副就可以 和牌 。这期间诞生过许多类似的游戏,有使用纸牌作为牌具的如「默和」「碰和」等,有使用骨牌作为牌具的如「 同棋 」等。历经总牌种数、花色数、每种牌张数、手牌张数的各种演变与优胜劣汰,最终总共三门 34 种牌,每种 4 张,手牌 14 张凑 5 副的「 麻将 」在 19 世纪后期脱颖而出,人们 将纸牌的图案刻在骨牌上 ,为麻将创造了 全新的牌具 。后来的故事大家都知道了,其他那些凑牌游戏几乎都消失在历史的长河中了。

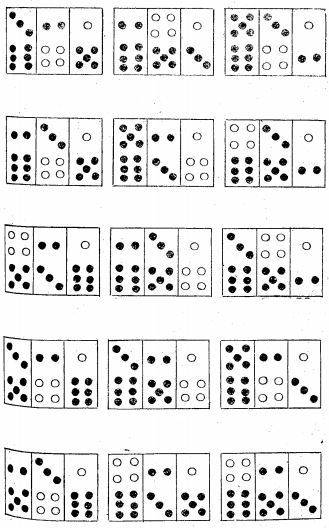

「 同棋 」算是麻将的同门兄弟,使用的牌具是 5 副骨牌 共 21×5=105 张,四人游戏,每人手牌 21张,凑 7 副牌和牌。3 张相同的牌称为「 克子 」,类似麻将的「刻子」,也可以碰;4 张相同的牌成为「 度子 」,类似麻将的「杠子」,开度子也要补 1 张牌;5 张相同的牌叫「 龙船 」,开龙船补 2 张牌。如果 3 张牌上的 6 个点数刚好是 1~6,则这 3 张牌可以组成「 不同 」,类似麻将的顺子,「不同」总共有 15 种:

1-1、2-2、……、6-6 这种 2 个点数相同的牌(称为长牌)无法组成「不同」,但 2 张相同的长牌 可以 带 1 张相同点数的闲牌 组成「 五子 」,这可以看做另一种「顺子」,例如:

讲了这么多,你发现了吗?由于同棋中,牌的组合形式要比麻将 丰富 很多,虽然手牌很多,但听牌、和牌要比麻将容易得多。同棋和牌后也算番,最大的四翻番种如「清七不同」,即和牌由 7 种不同的不同组成,而「 天和 」「 地和 」都只有两翻,可见和牌多么容易。那么同棋里最常见的番种是什么呢?也许你已经想到了, 起手就听牌 是最常见的番种,价值一翻。那么这个番种的名字叫什么呢?答案是——「 立直 」。

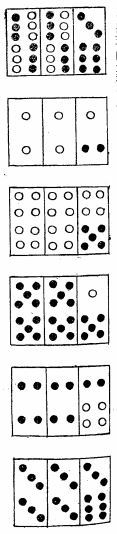

上图是文献《同棋指南》,于 1925 年 由宏文图书馆发行。原文清楚写道:「 立直 者,即竖起二十张牌,一经搭配,已成六提,其余二零张恰好等张是也。和倒后作一抬。」如果开了度子或龙船,补牌后才听牌,则不计立直。所以立直的手牌一定都是 立在门前的暗牌 ,这也是这一番种名称的缘由。

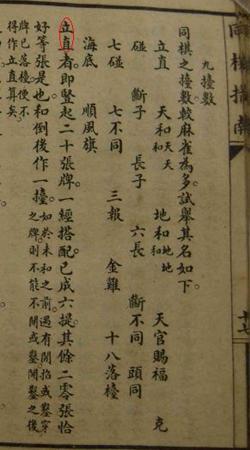

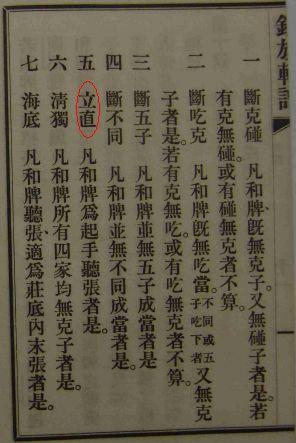

上图同样是同棋相关文献,也可以看到其他常见番种。如果你对同棋感兴趣,想了解同棋的详细规则,不妨阅读几乎是现存的唯一一篇比较详细的描述同棋规则的文章:

http://

museum.lib.nctu.edu.tw/

share/ys/ys0101-06.pdf

所以, 「立直」本身是中国固有的博戏用语,最早见于同棋, 本意为天听 ,相当于今天日麻的双立直。据日本麻将研究家 浅见了 先生研究,1930 年代,中国很多地方麻将也采用了「立直」(天听)作为番种之一,只不过天听在麻将中出现的频率要比在同棋中低多了。1940 年左右,东三省日占区的日本人在打麻将时发明了「 途中立直 」这一规则,二战结束后,「途中立直」规则迅速在日本本土普及开来,并逐渐简称为「 立直 」。而中国代表天听的「立直」由于出现频率过低,逐渐消亡,以至于今天大多数中国人都忘记了「立直」所代表的本来含义。

同棋诞生于 1850 年左右,「立直」一词应当诞生于同一时期,最早文献记载的「立直」一词来自 1925 年的《同棋指南》。1925 年的时候林茂光刚刚在日本开始推广麻将,而日本人创造「途中立直」规则要到 1940 年,普及开来则是 1950 年以后的事了。至于把「reach」附和到「立直」上是更晚的事情。显然, 「立直」这个词,是我们中国人发明的 !

喜欢火警的文章,不要忘记点赞、投币、关注哟!火警会为大家带来更多、更专业的日麻教学内容!