北曙光与天鼋和鲧禹的传说 - 1:“谷神不死,是谓玄牝”

北曙光,就是在较高纬度地区在午夜时的北方天际出现的曙光。那里的夏天夜晚太阳沉入地下的角度较浅,午夜时微弱的日光依然可以透过大气的折射透出北方的地平线。它的正式名称叫做“北方暮曙光”。午夜零时之前是“暮辉”,之后可称“曙光”。为行文简便,我们统称它为“北曙光”。

对北曙光的典型过程和景象可以做如下描述。傍晚时,太阳以很小的入射角完全落入西北方的地平线之下,但波长较长的红色光和黄色光依然能够透出地表,照耀西北方天际一角,这里的黄昏很漫长,随着太阳在地下的运行,红黄色的光弧慢慢向北移动,并且逐渐变小,颜色也渐渐变暗。当它缓缓移动至正北方时,正当午夜。天色已经暗了下来,只可见天际地平线上一抹暗红的幽光,若隐若现。此时的北方曙光显得格外深邃幽远。午夜后它继续向东移动,并逐渐变大变亮,直至在东北方变成灿烂的朝霞,预告太阳的再次升起。

稀树草原或者广阔湖面是观察北曙光的最佳地点。那里一望无际,视野开阔,可以全角度地观察地平线。试想 最黑暗的夜色中,正北方天际的地平线上透出一道纤长扁弧状的暗红色光晕,仿佛神秘幽远的天地之门。 对目睹此景的先民们是怎样的心理震撼?且慢,看,它在自西向东缓缓移动,像什么呢?那倒扣扁弧形的轮廓,极慢的移动速度,难道不像一个缓缓爬行的大龟吗?它过于扁平,紧贴在地平线上,怕是有千里之长,应该说更像一只巨大无俦的大鳖(鼋)。

如果我们说:上古中国的许多神秘概念:玄冥(玄武)、玄鼋(轩辕、天鼋)、玄牝、玄龟崇拜等等,其起源之谜都可以在这里迎刃而解。读者朋友会不会有相同的预感?

鉴于这里有好多“玄”字,我们不妨先看看,“玄”是何意?

“玄”即黑色?答对了一半。《说文解字》:

“ 玄,幽远也。黑而有赤色者为玄 ”。

原来玄之本意,就是黑中带红的颜色!与它的“幽远”之义结合考虑,它仿佛是给北曙光“量身定做”的形容词。这似乎是个很凑巧的事情。

其实“巧合”还不止这些,关于玄色我们还得多说几句。先秦和秦汉古人对黑、红两色有特殊的偏好。有的学者试图从这两色涂料在工艺上的易得性来解释这个现象,但正如李砚祖先生指出的:

“在制取颜色的手段和方法都已相当进步的秦汉时代,仍以黑、红二色为漆器的基本色彩,这无疑说明着其内在的选色用色的社会观念,反映了古代中国人对于黑红二色的崇尚意识。” [1]

值得注意的是, 这个颜色搭配都呈现“外黑内红”或者“上黑下红”的模式 。《韩非子-十过》:

“禹作祭器,墨染于外,朱画于内”。

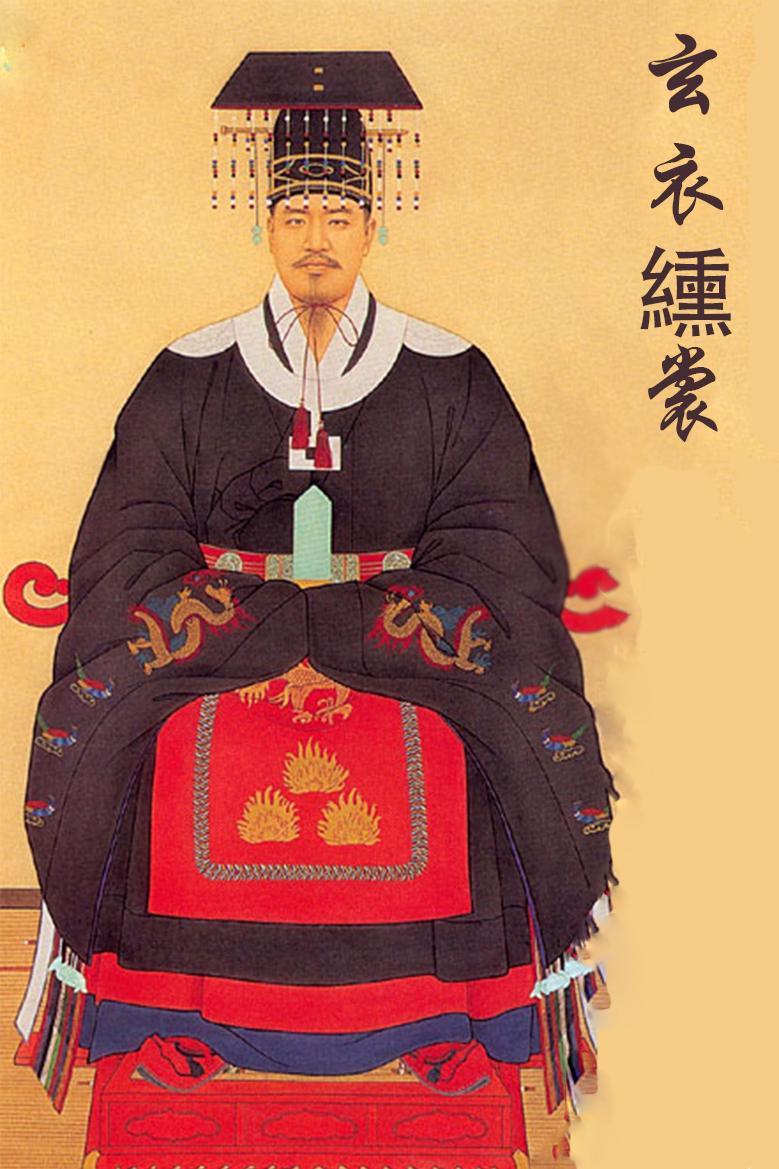

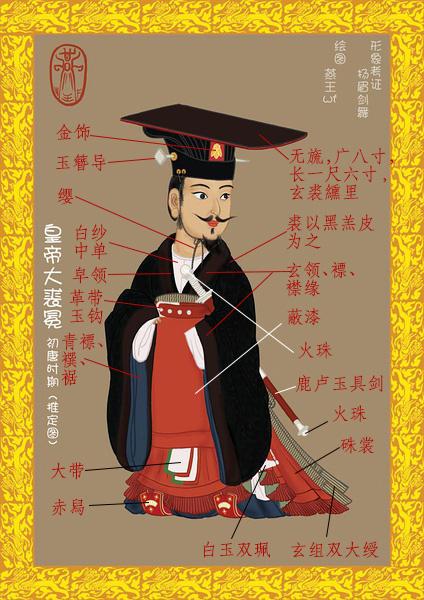

漆器的这个独特的着色偏好一直延续到了汉代。但在帝王冕服上这个颜色延续得更久。

我们介绍过帝王冠冕上的“小帘子”(玉旒)与北极光的关系。玉旒垂系在头顶的一块长方形“跷跷板”上,它叫做“冕板”。冕板是什么颜色的呢?从实物看, 冕板的上面覆以黑色麻布,下面则必涂为红色! 这个颜色搭配至少可以溯源至周代。《周礼-夏官司马》:

“弁师,掌王之五冕, 皆玄冕,朱里 ”。

(唐代冠冕形制根据《通典》,皇帝祭天地时所戴之“大裘冕”是“玄表纁里”。‘纁’是浅绛色,即红色。)

不惟冠冕, 周代王侯的正式礼服,也都是黑色上衣配红色下裳,即所谓的“玄衣纁裳”,而且鞋子是红色的! 《诗经—大雅—韩奕》:

“王锡韩侯,淑旂绥章,簟茀错衡, 玄衮赤舃 。”

“舃”是木底的鞋,而“赤舃”则是其中最尊贵的。《诗经》中有:“公孙硕肤,赤舄几几。” 汉代郑玄注云:

“舄有三等,赤舄为上,冕服之舄。下有白舄、黑舄,然则赤舄是舄之最上,故云人君之盛屦也。”

敢情老祖宗们祭天的时候都清一色穿着红鞋,这恐怕与美或者潮流没有关系。黑上衣、红下裳和红鞋的搭配,依然遵循着“上黑下红”的规律。它的背后一定与传自上古的某种意识形态有关。

帝王之玄衣纁裳 (注意红鞋子)

帝王之玄衣纁裳 (注意红鞋子)

(据《大明会典》中的图文资料,明代皇帝礼服亦延续着“玄衣纁裳”的形制。洪武元年明太祖祭祀天地就是身着这种礼服。上世纪50年代发掘明神宗定陵时,也出土了可资印证的冕服实物。可见,这一冠冕形制从周代一直延续到明代,历经三千年,未曾改变。这是中华文化对这一古老传统的顽强坚守。)

如果说“玄”字的“幽远”和“黑而有赤色”的含义与北曙光有双重耦合的话,加上古祭器“外黑内红”和帝王祭天冕服的“上黑下红”这两个规律,中国古人心目中“天”的原始意象与北曙光就存在四重不同维度上的耦合,这样纯属巧合的概率就比较低了。

我们论证过上古时具有神异色彩的青黄色来源于“北极光—龙—玉”这些同源一体的神物,黑红色(玄色)与天的联系一定与北曙光有关。这不仅是前者的北源逻辑的延伸,也存在众多独立的证据。不过,我们先不忙着做论证,先再扯一个闲篇。

“玄系列”里面最神秘的莫过于“玄牝”了。《老子》:

“谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地之根。绵绵若存,用之不勤”。

所谓“玄牝”究竟何指?两千年来又是众说纷纭,无奇不有。有的引申过远,不烦赘述。我们认为它的含义是直截了当的,解释它不需要脱离字面的含义。

就字面来看,“牝”为雌性,“玄牝之门”则是雌性的牝户。所以有一种比较普遍的看法是把玄牝与生殖联系起来,认为老子这句话是“以一个巨大深远、生产万物的微妙母性作为‘道’的象征”。

虽然听起来很玄奥,我们认为这个解释还是最接近正确的。问题在于,上古先民的思维是朴素、形象的,他们如何凭空产生这样一个宏大抽象的概念呢?

与北曙光对照一下,我们发现它与“玄牝之门”不仅在表象上紧密相关,其内在逻辑也完全一致。以北曙光的角度看,老子的这个思想一点也不玄奥,完全采自可见可证的客观世界。

首先,将北曙光比作牝户,符合上古先民朴素的思维方式,并无任何玄虚之处。其次,“谷神”只有以北曙光为背景才能得到合理的解读,这需要多说几句。

“谷神不死,是谓玄牝”中的谷神何指?古往今来的学者们做了许多解释的努力,比如认为“谷”通“浴”又音转“月”,所以是月神;还比如将两字拆分开,解作“虚怀若谷的空间和阴阳不测的神性”等等。大都委曲迂回,难以服人。著名训诂学家高亨先生曾指出:“谷读为穀”,并认为“谷神者,生养之神。”[2] 我们认为,这是最接近正确的意见。

山谷之“谷”与五穀杂粮之“穀”古时可同音通假(所以1960年代之后“穀”简化为“谷”是有历史依据的),而“穀”有“生、养”之义:

“穀,鞠,生也。”——《尔雅—释言》

“穀则异室,死则同穴。”——《诗经—王风—大车》

“穀,养也。”——《广雅—释诂》:

“以穀我士女。”——《诗经—小雅—甫田》

但这个“生养之神”是何神?高先生说“道能生天地养万物,故曰谷神”,将它等同于“道”。其实谷神不应如此抽象,“万物生长靠太阳”是人所尽知的道理(这个道理在高纬度地区更加显著),“生养之神”舍太阳其谁?高先生回避了这个显而易见的选择,恐怕是因为太阳和“玄牝”之间的联系不是那么显而易见。而北曙光,不正是太阳与“玄牝”之间的联系纽带吗?

太阳每个晚上都“死而复生”,这死生交接之处的关节点就是子夜零点的北曙光 。“谷神不死,是谓玄牝”,良有以也。

在先民的眼里,北曙光又像远方地平线上开启的“天地之门”,在他们的想象中,日、月、风、雨都从此门而出。它关闭了,天地一片黑暗萧索。它开启了,万物生发,生气重回天地。它是天地之根,生机之源。所以接下来老子说:

“玄牝之门,是谓天地之根。绵绵若存,用之不勤”。

子夜零点时在正北方的太阳沉入角度达到了最大值,此时北曙光的光弧最为暗弱,若有若无,似存似亡。这“绵绵若存”不失为对这种景象的一种生动描述。一说认为“绵绵”实为“冥冥”,也可通。

至于“用之不勤”,高亨先生的“勤,尽也”这一解读最为合理。

“悬旋而不可见,纤微而不可勤” —— 《淮南子—原道》

“力勤财匮。”——《淮南子—主术》

“百姓之力勤矣”。——《晏子·谏下篇》

皆可证“尽”可通假为“勤”。

老子认为“道”的运行循环往复,永远没有穷尽。他还这样形容“道”:

“寂兮寥兮,独立而不改,周行而不殆,可以为天地母”。

“将欲歙之,必固张之;将欲弱之,必固强之;将欲废之,必固兴之;将欲夺之,必固与之, 是谓微明 。”

这个“微明”为何出现在这里,古今注家都无法给出有说服力的解释。“微明”似乎是先秦时代仍然流行的一句“古语”,但含义在当时已经模糊了。所以学问大的人要给它做注解,还比如《韩非子—喻老》:

“起事于无形,而要大功于天下,是谓微明。”

以我们的视角来看,无论是字面义还是老子或韩非子给出的引申义,“微明”和北曙光(玄牝)的关系都是显而易见的。

如果我们的猜想不差,老子的这些思想必不是无源之水,也不全然出于他个人的顿悟,而是以传承自上古的知识为基础的。上古先民对“道”的体悟似乎是受了某种“周行而不殆”的自然现象的启发。这种自然现象最有可能的就是太阳的运行。在某些高纬度地区的夏天,太阳的两极循环性质非常显著。从子夜时分北方地平线的暗弱光弧,逐级生发壮大,直至变成正午时分南方高悬的烈日,再逐级消减,湮灭为子夜时分的暗弱光弧。死死生生,循环往复,每天都上演着两极之间转换的活剧。如果每天都面对这样的启发,古人产生“物极必反”、“反则必复”、“将欲弱之,必固强之” 这些特别早熟的辩证思想,难道不是顺理成章的吗?

[1] 李砚祖,《装饰之道》,中国人民大学出版社, 1993

[2] 高亨,《老子正诂》,《高亨著作集林》第五卷,清华大学出版社,2004年。