夹在黑曜石与贝塞斯达之间的《辐射》史

文/组长

近期,微软宣布收购贝塞斯达(Bethesda)母公司Zenimax的时候,游戏圈沉寂良久的两个幻想突然又活跃起来。第一个幻想是,至今只放出一张近乎静态画面的《上古卷轴6》这下总该把文件夹建好了吧!比起这个,第二个幻想可能更大胆,此前已被微软收入囊中的黑曜石工作室总算有机会做《辐射》续作了吧!

微软钞能力的一次小小发挥,却达成了一项不可思议的壮举——曾经为《辐射》这一经典末日题材RPG系列作出过重大贡献的成员,在经历漫长的分立之后,如今齐聚Xbox一堂。首先是黑曜石(Obsidian)工作室,其前身黑岛(Black Isle)工作室是《辐射》系列的开创者;然后是黑岛工作室母公司Interplay创始人Brian Fargo被迫辞职后组建的InXile;最后一拨人,当然就是开发《辐射》近作并手握IP版权的Bethesda。

由黑曜石工作室开发的《辐射:新维加斯》一直以来深得玩家和媒体认可,而B社买下版权后自制的几部作品都有些相形见绌,因此很多人都希望黑曜石有机会再做一款《辐射》续作。微软收购B社当天,黑曜石工作室转发了一位玩家的推特,内容是问“你们现在是不是可以名正言顺地开发《辐射:新维加斯2》了”,官方没有正面回应,而是配上了一个耸耸肩的表情,另外还主动发推表示欢迎B社作为新成员加入“Xbox大家庭”。

如果你对这件事还云里雾里,显然,是因为你错过了游戏界的一段精彩往事。这段往事要认真追究起来头绪太多,不过仅仅扣住《辐射》系列所牵连的部分,对你加入第二种幻想的狂欢已经够用。闲话少说,进入正题。

核平恐惧

1947年,美国总统杜鲁门致国会咨文,宣称美国支持自由国家抵御“极权政体”的观念,这一外交政策较此前的中立取向发生了急剧转变,苏联直接将其视为自身在东欧地区扩张的威胁,美苏冷战就此开始。在超级大国互相对抗的政治背景下,诞生于上世纪40年代的核武器似乎有了新的引爆理由。

50年代美国社会流行核恐慌情绪,末日论以及末日之后的启示录题材盛行于文学影视作品之中。代表小说有《莱伯维茨的赞歌》,本书叙述了一个悲剧性的轮回:核战后,幸存人类建立修道院保存知识与文明。漫长的时光逝去,人类再次进化出新的文明,但修道院认为人类尚未准备好接受古人的知识。最终,等科技和文化都发展到比肩上一轮回的高度,核战争却再一次爆发了,地球毁灭,修道院的修士则乘坐飞船逃向宇宙,寻找再度复兴人类文明的可能。这种苍凉遗世的基调,成为诸多后启示录作品共同的精神取向。

此外,1979年的电影《疯狂麦克斯》、1983年的漫画《北斗神拳》同样影响了后续末世题材的作品,其中就包括《辐射》系列的前身《废土》(Wasteland)。《废土》1988年发售,是一款由Interplay制作、Electronic Arts发行的RPG,不同于那时市场上主流的剑与魔法题材,本作的背景设定在核战后的末日世界。按照游戏设定,1988年美苏之间爆发了核战争,文明社会瞬间土崩瓦解,地球沦为一片废土。百年之后,一支名为“沙漠游骑兵”的美国陆军残余部队驻扎在美国西南部,作为维和部队保护幸存者及其后代。《废土》剧情丰富,有着各式各样的NPC,对末日世界的道德和法律有其独特想象,而不是基于泾渭分明的善恶观念处理人物和剧情,游戏提供给玩家的选择往往好坏难断。

《废土》是为PC平台开发的,当时街机和家用主机才是市场主流,这样的背景下该作依旧大获成功,还荣获1988年的年度最佳RPG。开发商Interplay随即转型主做发行商,但《废土》的版权已经落入EA手中,此后几经辗转,直到2003年左右才由原Interplay创始人另起炉灶建立的InXile收回,而续作《废土2》竟然一拖就拖到了2014年才得以面世,这还得感谢当时在游戏圈声名鹊起的众筹平台Kickstarter。

无限可能

1997年,Interplay苦于没有《废土》版权,于是着手开发精神续作《辐射》。彼时苏联早已不复存在,放眼世界中国反而日渐崛起,于是《辐射》的设定除了因为要避免与《废土》雷同,也显得紧跟时代:这次轮到了天朝和美帝互种蘑菇。美国在核战前修建了多处地下避难所,名为保民,实为社会实验,例如68号避难所有999位男性居民,女性居民却仅有1位。以数字命名避难所为《辐射》系列探讨末日世界的人性带来了无限的可能性,事实上——我认为——也是《辐射》叙事生命力的滋养核心。

与《废土》一致,《辐射》同样是一款颠覆常世法理观念、道德观念的末日题材RPG,玩家们同样得面对一个又一个艰难的选择。《辐射》的世界观不标榜绝对的正义,末日的幸存者无论做出何种选择,都只是为了各自利益相互争斗。游戏采用所谓的“真空管朋克”风格,是诸多复古科幻流派中的一种。真空管朋克的核心设定是电子信息技术在晶体管得到普遍应用之前便已止步,但诸如核物理、自动化等科技分支则突飞猛进。《辐射》的大量元素都渗露出这种原子科技时代的新工业气质,且带有强烈的美国上世纪50年代的文化印记:波普艺术和征兵海报,使用单色显示屏的大型计算机,装载核聚变引擎却保持“火箭型”样式的车辆,就连各类机器人和能量武器外观也借鉴一些老派科幻电影。

《辐射》没有采用当时几乎主宰CRPG领域的“龙与地下城”(D&D)角色扮演规则,而是自创了一套“SPECIAL”属性系统,7个字母分别代表Strength(力量)、Perception(感知)、Endurance(耐力)、Charisma(魅力)、Intelligence(智力)、Agility(敏捷)以及Luck(运气)。这一自创系统意外地让游戏过程更具娱乐性,在没有技能和天赋的加持下,幸运为1的玩家可能开枪炸膛、伤人自伤。加之游戏无处不在的黑色幽默,冷峻而不丧失温度的末世氛围,兼具游戏性与故事深度的《辐射》受到了媒体和玩家的广泛赞誉,拿下了1997年的年度最佳RPG。

本作直接促成了Interplay旗下RPG部门,即黑曜石前身——黑岛工作室(Black Isle Studios)的成立。《辐射2》和《辐射1》的开发几乎同时进行,因此仅仅时隔一年,《辐射2》便得以发售。2代的画面相比1代没什么变化,但内容上要丰富得多,可玩性有了进一步的提升。在纯粹的角色扮演意义上,《辐射2》的自由度和开放性树立了一道难以逾越的标杆,黑岛工作室也因此名声大振,其身负《辐射》系列正统血脉的形象开始深入人心。同年,在黑岛工作室老大Feargus Urquhart的坚持和帮助下,兄弟公司Bioware开发的《博德之门1》顺利发行,“2B组合”(雾)遂传为业界一道佳话。

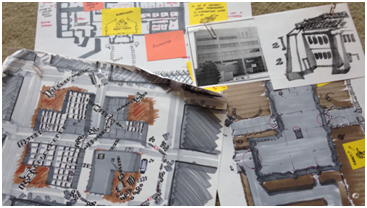

《辐射》一二代都采用了类似《暗黑破坏神》的经典斜视角,战斗则是回合制。野心勃勃的黑岛工作室希望来一次突破,他们尽快启动了代号为“范布伦”(Van Buren)的项目《辐射3》。项目组将原本为《博德之门3:黑色猎犬》准备的新引擎用于《辐射3》,打算做一款全3D视角的游戏,应Interplay的要求,战斗可以在即时制和回合制之间自由切换。可惜天有不测风云,2003年,这两个系列的第三代由于黑岛工作室被迫解散竟然双双夭折。原来在这之前,黑岛的母公司Interplay虽然表面风光,却因为营收未能达到投资者预期,股价一路下跌,陷入严重的财政危机。在相继做出卖掉D&D改编游戏发行权和将重心转到家用主机平台以后,黑岛工作室也失去了任何存在的理由。

涅槃新生?

纵有再多的不甘和无奈,这批旧日功臣们此时也只能另谋出路。是以,Urquhart联合Chris Avellone、Chris Parker、Darren Monahan以及Chris Jones这几位原工作室核心成员自主创业,这就是黑曜石娱乐公司的由来。但在接下来的很长一段时间内,黑曜石都没有接到合适的活来干。

与此同时,玩家们仍在苦苦等待《辐射》续作。早先,Interplay于2001年推出了旗下策略游戏部门Micro Forte和14 Degrees East联合制作的《辐射战略版:钢铁兄弟会》,讲述兄弟会的一支小队在乘坐飞艇东进途中迫降芝加哥后的种种遭遇,设定上有许多和原作冲突之处,因此至今连官方也只承认兄弟会向东部派出远征队这一基本设定。

2004年,奄奄一息的Interplay发行了《辐射:钢铁兄弟会》,与战略版不同,这是一款动作射击游戏,然而口碑依旧不佳、销量惨淡。这时,因《上古卷轴》系列名声大噪的Bethesda正处在扩张阶段,B社看中了Interplay手握的IP《辐射》。Interplay早已无心游戏事业,版权能卖一点是一点,于是B社仅花费117万美元就取得了《辐射3》外加两部系列续作的开发权,几年后又以575万美元买下整个IP(MMO版权除外)。曾经的殿堂级IP遭此贱卖,Interplay的花式操作在令人不解之余,招致的更多是惋惜和抱怨,不过《辐射》系列也正是因此迎来了它的新生。

经过两年多的开发,Bethesda终于在2007年公布了《辐射3》的首支预告片。伴随着质感明显提升了一个世代的画面,从核战前的古董收音机中播放出来的、由Ink Sports组合演唱的《I Don’t Want to Set the World on Fire》将怀旧情绪槽直接拉到满格。

这回,《辐射3》的背景转移到了美国东海岸,这个改动也许能让位处马里兰州的Bethesda更为得心应手。三代相较系列前作完全转型,成了一款3D即时动作射击游戏,但这里的射击玩法又并不是纯粹的FPS/TPS玩法,而是引入了“避难所辅助瞄准系统”的设定。开启辅助瞄准后,游戏会暂停并将画面拉近至敌人,玩家可以选择攻击何种部位,人物的属性则会影响命中率和攻击次数,这也是对前作中精确瞄准模式的致敬。

由于与B社自家的《上古卷轴4:湮灭》使用同款引擎,《辐射3》的画面观感和游戏系统与前者存在不少雷同之处,这就免不了让坚持黑岛正统论的玩家感到不满。的确,剧情比起1、2薄弱太多,B社喜欢堆砌地洞的老毛病也让人头疼,SPECIAL系统中魅力和幸运之类的属性还被设计得可有可无,这导致本作始终未能赢得多数玩家们的诚心认可。虽然《辐射3》不那么原汁原味,但平心而论,三代媒体评价和商业成绩是有目共睹的,整个IP的知名度也大涨了一番。

恩恩怨怨

也许是摸清了玩家的心思,也许是忙于《上古卷轴5》抽不出人手,Bethesda在推出《辐射3》后,竟然大大方方地授权黑曜石开发系列新作《辐射:新维加斯》。一直遇人不淑的黑曜石这下简直碰上了命运的180度大转弯,这就好比被剥夺抚养权的老父亲突然接到了和儿女共处365天的许可,所有的煎熬困苦顿时都觉得值了。

2010年发售的《辐射:新维加斯》的舞台重回美国西海岸,黑曜石出神入化的任务策划和剧情编排能力在这一作中毕露无疑。多条线索环环相扣,NPC对话选项多而不赘,主线和DLC都有好几种不同结局,即便是后来以任务和剧本设计见长的《巫师3》,也难说有什么超越《新维加斯》的地方。

老玩家们终于再次玩到了最纯正的《辐射》,黑曜石也终于还了当年的愿,但是《新维加斯》单调的场景、简陋的界面,以及数不尽的奇奇怪怪的Bug严重破坏了这部作品给人的第一印象。黑曜石毕竟还是一家能力有限的小作坊,在《新维加斯》结局时滚动的项目成员名单中,可以看到黑曜石这边负责质检(QA)的员工仅有三人,也难怪游戏最终稳定性的表现如此糟糕。

当然,《新维加斯》的这些毛病并不影响大多数老玩家为游戏买账,真正对当时的黑曜石造成致命打击的是接下来的一套命运组合拳:首先是微软单方面宣布取消黑曜石为Xbox平台开发九个月之久的一个独占项目,游戏名叫《风暴大陆》(Stormlands),黑曜石打算把它做成一款第三人称多人动作RPG,为此投入了不少的心血,微软的决定让黑曜石不得不裁掉《风暴大陆》的部分成员,一笔有限的赔偿费根本无法弥补消耗的时间和成本。雪上加霜的是,《新维加斯》在Metacritic网站上的媒体综合评分戏剧性地止步于84分,而按照此前与B社的协议,如果评分达到85,黑曜石将能获得100万美元的额外奖金。

这鬼使神差的1分之隔,至今仍被许多人猜测为黑曜石与B社就此恩断义绝的导火索,尽管Urquhart、Avellone等人在很多场合都强调主要责任仍在他们自己。而从B社的角度来说,很大程度上,一些商业决策往往由母公司Zenimax制定,它自己其实无权干涉。对于向Zenimax引荐一个他们信赖的制作团队、却在关键时刻没能帮助这一团队解除燃眉之急,B社的处境其实是挺尴尬的。好在黑曜石和Bethesda似乎并不像传言中的那样结下了梁子,后来黑曜石的一些成员还专程为《辐射4》制作组提供支持,B社游戏总监Todd Howard在2018年接受《卫报》采访时也说过一句意味深长的话:

“现在我们的公司规模太大了,所以最好还是把员工留在内部……这虽然越来越难以保证,但我不会说这不可能。我觉得黑曜石做的《新维加斯》的确很棒(,但我们还是想要自己来做续作——笔者补充)。”

我始终相信,黑曜石和B社之间的嫌隙更多是捕风捉影,双方其实各有难处,各有坚持。只是如果把一切倒回最初,黑曜石自己可以选择自己的“SPECIAL”属性分配的话,相信它一定不会介意把L(运气)加到最满。

广厦将倾

时间来到2015年,Bethesda放出了系列续作《辐射4》和一款衍生手游《辐射:避难所》。

《辐射4》的故事主要发生在美国波士顿地区,主角于2277年从111号避难所的休眠舱中醒来,开始了新的废土之旅,游戏中还首次展现了核战前的景象。如果单独来看,《辐射4》算是一部中规中矩之作,但是没有对比就没有伤害,很多玩家宁愿在莫哈韦沙漠待到灰头土脸,也要对波士顿的捡垃圾之旅嗤之以鼻。这就不得不谈到《辐射4》对游戏内容的严重简化以及缩水问题。

在系列前作中,人物构建是由SPECIAL系统、自选技能和特殊天赋三位一体来完成的,玩家的不同选择也会获得一定实时反馈。B社的《辐射4》则大刀阔斧将技能和天赋统统砍掉,人物成长路线单一,单薄的交互方式细浪费了很多精心打造的大型场景。更让人失望的是,《辐射4》存在大量的重复无意义任务,荒诞的“老王又出事了”更是玩家间人尽皆知的笑话。这样的用心程度即使不去和《新维加斯》比较,玩过《上古卷轴5》的B社死忠粉也更加不会介意踩上一脚。

不过从销量上看,《辐射4》无疑是系列史上最受欢迎的作品,根据外网Statista的统计,目前该作已出售超过1300万套。虽然没能满足很多老玩家的期待,《辐射4》却成为标准的萌新入坑之作,也算是某种意义上的“失之东隅、收之桑榆”了。

同年发售的《辐射:避难所》,其成绩倒是意外之喜。看得出来,模拟经营的玩法很受废土客们的喜欢,甚至我在想,如果《辐射4》中的基地建设能和剧情、收集有更像样的联动,是不是还能挽回一些口碑。可惜的是,手游成绩再好,也充当不了《辐射》系列这座大厦的基石。

2018年的E3,除了压轴的《上古卷轴6》引起的高潮,我依然记得B社宣布《辐射76》同日发行时,观众们的声声高呼。然而繁重的游戏任务、多人玩法的孱弱让这款MMO看起来有些劝退,很多《辐射4》就存在的Bug也原封不动地保留到了《辐射76》之中,玩家们马上就丧失了对它——乃至对整个《辐射》系列的热情,针对B社的口诛笔伐更是铺天盖地。

就在一个月后,黑曜石于TGA公布了新作《天外世界》(The Outer Worlds),吸引了大批玩家的目光。当时,Reddit论坛辐射版块涌现了一大批帖子,纷纷将《天外世界》与《辐射》续作并置,比较好坏。不久该版块置顶一则公告称,两部游戏没有直接联系,希望热衷于讨论《天外世界》的用户移步隔壁。这下玩家们彻底被激怒了,有人直接点名Howard,表示“禁止人们讨论这游戏并不会让它消失”。还有人说,“《天外世界》与《辐射》无关,但我们希望它有关;而《辐射:76》与《辐射》有关,但我们希望它无关。”

一路走来,B社接手的《辐射》系列似乎已经摇摇欲坠。这两年,《上古卷轴6》自惊鸿一瞥之后杳无音讯,《星空》也迟迟未能达成预期开发进度,我也开始听到人说,B社不再是以前的B社了。比较起来,黑曜石从死磕3A大作开始转型之后,反而越来越冒出“再次伟大”的兆头。当然了,这些都不过是纯粹的个人感受,事实究竟向何处去,还得看这有着千丝万缕联系的两家,在下个世代怎么表演了。

结语

这次微软完成对B社的收购之后,黑曜石确实有了接受《辐射》续作的正当可能性,但目前它还没法分心,毕竟《禁闭求生》(Grounded)和《宣誓》(Avowed)两款游戏仍在紧张开发中。而且,比起再去拾起那让人心乱如麻的《辐射》,扩展扩展《天外世界》这个系列或许更让黑曜石感兴趣。

然而就像此前“无限可能”的说法一样,《辐射》系列远远没有到头,每一个避难所的设定都能激起无限的故事火花,每一个你还未遇见的幸存者都可能意味着独一无二的人性考验,这是《辐射》的魅力所在。既然这个系列已经重生过一回(也许是两回?),你尽可期待它再次脱胎换骨。

关于游戏动力:国内综合游戏媒体,我们将为您带来有关游戏以及周边一切的资讯、新闻以及有料有观点的文章,欢迎在各个平台关注我们,让游戏更有趣。