古代人也爱逛夜市,他们的夜生活丰富到你不敢想象!

此前疫情过境,许多商店、餐馆面临着倒闭的危险,在这样的情况下,地摊重出街头,试图逐渐消融经济的寒冰。

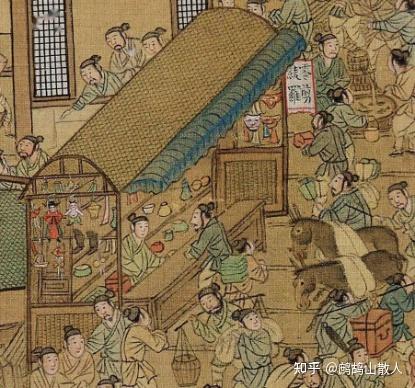

到了夜晚,许多商业街,大型商场附近人流量大的街道上,摆了两排装饰花哨,灯火通明的小摊铺,桌上摆满了好吃的、好玩的,人们在这其中来回穿梭,好不快活。

实际上,像这样热闹的夜市,在宋代的就已经十分活跃了,而那时,古人们吃喝玩乐的活动和今天的人们并没有太大的差别,并且他们能玩的更多,有时甚至还能达到“三更半夜”的地步。

这当中又有多少小摊是人们最爱的,而夜市又为何能从宋朝延续至今呢?

永不打烊的繁华夜市

夜市的出现最早可以追溯到汉朝时期,但夜市最鼎盛的时期是在宋朝,其热闹、繁荣的程度,远超汉唐,明清难越。

北宋首都开封,南宋临安都是具有百万以上人口的大都市,每每到了夜晚时分,小贩们摆好摊位,吆喝招徕顾客,叫卖声此起彼伏。人们经过了一天的辛勤劳作也想好好放松自己,买些杂耍或买点好喝的茶饮,买点小吃,街道上游人如织。有钱人家更是上酒楼听小曲,悠闲斟上好酒,慢慢吃盘里的菜,看着楼外的月亮渐渐升上楼头。

而这还只是宋朝夜市的开头,古人们的夜生活才刚刚开始。

《东京梦华录》中曾记“夜市直至三更尽,才五更又复开张。如要闹去处,通晓不绝。”,夜市三更打烊,到了五更便又开了张,这个时间几乎等于关了店去眯一觉,过了一会天快亮了又爬起来开铺子干活,可以见得夜市火爆程度。

即便是到了冬天,大风、冷雨齐上阵,也无法阻挡宋朝人民对夜市的热爱。

那夜市里究竟有什么能让人们如此着迷呢?

- 各色小吃

作为记录宋朝繁华遗像的文学著作《东京梦华录》中曾记,东京中数 州桥和马行街 的小吃最多、最为丰富,且根据四季时令不同而小吃的内容也会变化。

夏天吃可以吃的有“麻腐鸡皮、素签、砂糖冰雪冷元子、砂糖绿豆甘草冰雪凉水、水晶皂儿、生腌水木瓜、药木瓜……”,用今天的话来讲,大概就是麻辣鸡皮、冷锅串串、凉糕、凉西米、水果捞等等的小吃。

而冬天则大口吃肉大口喝酒,什么烧烤、猪蹄、汤饼、生煎都不在话下。

从 州桥 出发,迎面而来的是众多甜水铺子,相当于我们今天五步一店的奶茶甜品店,里面买的都是那时最流行的饮品、点心。而沿汴河大街一直向东走,州桥外边还有两条甜水巷,任君挑选。

众多小吃之中,“旋炙猪皮肉”“野鸭肉”“滴酥水晶脍”“煎夹子”等等最为出众。请试着想像一下:躺在炭火上的猪肉,被火舌烤得外酥里嫩,滋滋冒出油来,处理干净的猪肉皮抵着火夹子慢慢蜷缩,展露出诱人的金黄色,再遇上从肉上滴下来的猪油……光是想一想就开始流口水了,这还不得让老板多弄点,配上好酒“炫”上三大碗?

吃烧烤喝酒腻味了,还能买点像“滴酥水晶脍”这样的小吃清清胃,醒醒酒。

宋朝词人曾这样评价这道菜:“纤柔分劝处,腻滑难停箸。一洗醉魂清,真成醒酒冰。”从诗人的描写中可以感受到,“水晶脍”这道菜口感滑嫩,有醒酒之效。

为何说水晶脍是“醒酒冰”,笔者以为除了词人在酒醉酣畅之际将“醒酒脍”写成了“醒酒冰”这个原因以外,还有可能是水晶脍本身的菜品卖相就长得晶莹剔透。

有书曾记水晶脍做法是将鱼切成细条,把肉切成碎片,再配以佐料,经过烹煮、冷冻后而制成的半透明块状食物。这道菜虽小,但却充分体现了宋人沿海生活,爱吃鱼、会吃鱼的特质。自然水晶脍也就成了夜市小吃市场的“火爆菜品”。

走过州桥,接着来到 马行街 ,与州桥不同,马行街更像是现代人爱逛的商业街,这是一条集小吃、商品、茶馆和算命于一身的综合街。

马行街的治安很不错,皇家禁军常年驻扎此地,又因脚扎皇城,故街坊院落错落有致、商业店铺纵横大街小巷。即便是冬日的大风、雪雨天气也不能阻挡游客和夜市开张,由于此街常年灯火通明、油烟浓重,这里的蚊子全被熏走了,导致马行街成为了京城夏季有名的无蚊区。

居住闹市的人们因为白天工作忙,没时间做饭,就像现代都市里那些坐在办公室的白领一样,基本上不会购买果蔬在家备着,一般饿了就去街上买东西吃,吃了东西自然就要配上喝的才够尽兴,所以酒楼在马行街随处可见。

又因为地段繁荣,京城里不管你是当官的还是平民百姓,当商人的还是做官家生意的,只要你来了马行街,那就是马行街里一名普通的食客。

苏东坡曾诗云:“ 蚕室光阴非故国,马行灯火记当年 ”。苏东坡也是一枚大吃货,除了爱写点文章,平时也爱捣腾点吃的,东坡肘子便是他的杰作。能在诗中忆起马行街灯火通明、热闹非凡的场景,想必马行街的繁荣在词人的心中留下了深刻的印象。

马行街上小吃繁盛,宋人周密撰曾在《齐东野语》中点评过马行街上最有名、最最好吃的饭店:往北边走走矾楼前的李四家、段家爊物、石逢巴子这三家的菜品是不错的,主打肉食、烤物一类的吃食,而往南边走则寺桥金家、九曲子周家为最佳,这两家就是稍上档次菜馆了。

除却好吃好玩的,夜市里还经常会有人提供类似现代服务业的服务,为在夜市里吃饱喝足的人们提供便捷。

宋朝夜市每达三更便陆续打烊,暂时休息了,可是在夜市里的人根本还没玩够,夜生活就是要“越夜越精彩”。

有些脑子动得快的人,想到可以为这些在夜市里逛疲乏的人提供洗脸水、茶水、点心,让他们暂时充充电,等休息好了,继续在夜市里游玩。食客开心了,自己的钱也赚到了。

也因此,夜市几乎是从入夜开张直到天亮依旧热闹非凡,通宵达旦应当是这样了。

娱乐多样的勾栏瓦肆

吃饱喝足以后,自然要在夜市里玩耍一番了。瓦肆是宋朝居民主要的娱乐场所,在这里人们可以算命、买药,还能听曲、理发等等,只有你想不到,没宋朝夜市没有的。

宋朝的勾栏与瓦肆是难以分割的,“瓦肆”两字拆开,“瓦”有临时搭建的意思,而“肆”则是指酒家、酒楼的意思。有瓦肆,就会有勾栏,瓦肆里只要有人想听曲,搭个台子,端起嗓子,不一会儿就有一群人围着卖唱的人驻足观赏了。

勾栏就是栏杆,为的是区分表演者和围观的听众。

宋朝首都的瓦肆主要集中在朱角楼街,大内西和出梁门西去的州西瓦子、州北瓦子。

在《东京梦华录》中所描述的北宋东京的瓦肆有9座,而到了南宋临安以后《武林旧事》中提到瓦肆多达23座,可以见得大家对听曲、喝茶是乐此不疲。

勾栏瓦肆中最发达的是文娱演出的相关活动,诸如说唱、戏剧、杂技和武术等等,而说唱、戏剧之中宋杂剧、讲唱、小唱、傀儡戏、南戏又受到宋朝市民的追捧。

就拿宋杂剧来说,它糅合了杂耍、武艺、戏曲等行当表演,表演风格以辛辣戏谑、幽默逗趣为主,以滑稽、轻松的方式描绘众生百相,演绎才子佳人、帝王将相的故事。

宋杂剧表演时,通常边讲边唱,将直白、口语化的台词搬上台,以夸张、诙谐的表演方式演绎大众生活,同时又配合韵律十足的唱词渲染感情,文白相杂,以雨水润物般表达演出中想要传递的思想感情,却不说教令人厌烦。

无论是文人还是普通大众都能在宋杂剧中找到自己的乐趣,可谓是雅俗共赏。

就在北宋祥符年间,有这样一件事,当时李商隐的诗在文人间广为流传,许多诗人为了假装自己肚里墨水很足,才情可与大小李杜相比,于是他们经常抄袭李商隐的诗。

而在一次勾栏演出时,一个演员扮演李商隐,穿着破破烂烂的衣服来参加宴会,在座的宾客看到这幅奇怪的场景都感到十分不解。

这个演员也不慌,而是端好“李商隐”的模样,捧着脸颇为苦恼和凄惨地在台上诉苦:“我这身衣服为何如此破旧不堪,那是因为我走在街上好好的,无端有人上前把我撕扯而至的啊!”

台下的观众立马明白了演员所指的意思,以自身被撕扯至破旧的衣服相比,自嘲自己的作品被人剽窃,劳动成果被抄袭者瓜分得体无完肤,如此高超而巧妙的讽刺引得观众哄堂大笑。

宋朝勾栏瓦肆之中还有许多这样辛辣、逗趣的故事演绎,也不怪宋朝市民们,点上一壶酒,来一盘花生米,再点份下酒菜,便能坐在这里面直到天明都还恋恋不忘了。

宋朝夜市中,除了像勾栏瓦肆这种普罗大众的娱乐场所,一样也有雅趣十足的文玩市场。

相国寺夜市上,摆着许多书籍、玩好、图画等杂耍玩意,如果有乐于购买收藏品的贵客,时常会在这一带溜达,希望能淘到一点好东西,而往往他们都会如愿以偿。

因为在相国寺的夜市上流动着大量罢任官员的士物和香药,这些东西能够放在这里售卖,大多是因为告老还乡的官员回家带的东西太多,根本那不下了,索性将一些没那么重要的物什挂到市场上买,还能换回几个钱。

也有爱惜旧物者,想借这个地方为物件寻个好人家,也不至于在自己手上被浪费或折损。

从小吃街到勾栏瓦肆,再到文玩市场,俯瞰整个宋朝夜市,可看出其规模庞大,容纳的商铺、娱乐场所丰富多样,人们流连于此而忘记时间也是见怪不怪了。

但在宋朝之前,统治者对于人们夜间的活动管控是十分严格的,人们晚上除了在家里缝缝衣服、拉拉家常以外,就是吹灯睡觉,直到宋朝夜市的蓬勃发展才彻底改变了人们的日常生活。

解放生活自由的夜市

自古民以食为天,夜市最直观的影响实际是推动了“三餐制”的生活方式。在宋以前,人们一日的饮食只有两餐,上午吃现做的饭,下午劳作完吃上午吃剩下的饭菜,两餐制实际上是生产力低下的表现,人们的食物紧缺,同时又必须要花费很多不必要的时间去照顾作物,保证自己的生存物资充足。

唐朝生产力逐渐发展以后,人们开始学会在劳作过后的夜晚给自己适当的“加餐”,但仍因为没有时间晚上再做一顿饭,于是依旧保持的“两餐制”,但这个时候的夜市已经逐渐在“加餐”风气之下热闹起来了。

再到宋朝,生产力提高,商业经济的飞速发展,人们拥有多余的金钱和时间去休息。人一闲下来就会开始找乐子,夜市也就在人们享乐的需求下蓬勃起来,人们也终于能慢下来,多吃几顿,满足自己的生存需求。

人们对夜市自由、热闹向往,在夜市中消费、玩乐,在获得情绪价值的同时,也推动了夜市经济的发展,这样就形成了一个良性的经济循环。

“三餐制”推广以后,也间接带动了经济发展,餐饮、娱乐行业也在此基础上生长起来,在宋朝夜市不管你是身居庙堂的官僚、士大夫,还是安顿于江湖之中的平民百姓,只在跨进宋朝夜市某件小店的门槛,所有人都一样,只是这间店的客人。

你想吃什么就吃什么,你做出什么行为,大家都只当你是在夜市里快乐玩耍的宋朝市民,一点也不在乎你究竟是什么人,有何尊贵的身份,或又有多少财富。

所以从某种程度上来讲,宋朝的夜市一定程度上,解放了人们自身的身份限制,获得了一定的人身自由。

你说,这样的夜市谁不爱呢?这样的夜市,谁又不希望它一直开下去呢?