如何评价电影《湮灭》(《Annihilation》)?

536 个回答

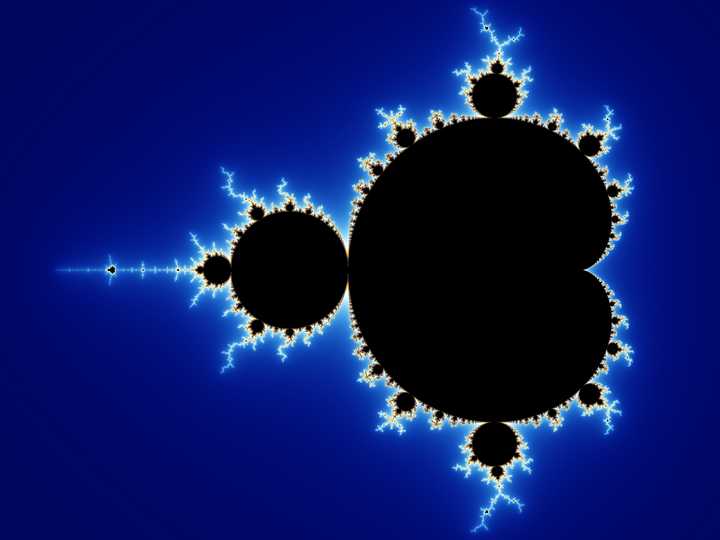

咦,没人说说从Dr. Ventress爆体出来的那个能量团吗?它是9年前两个数学爱好者Daniel White和Paul Nylander才构造出来的一个三维分形结构,叫做曼德尔球( Mandelbulb )。因为三维中没有与复数相对应的数系( 赋范可除代数 ),所以不能在三维中简单第推广我们熟知的二维分形结构:曼德博集合( Mandelbrot set )

它定义为所有不使原点在迭代 f_c(z)=z^2+c 下发散的复数 c 的集合。

2009年之前在三维中的推广都是简单粗暴地直接使用复数在四维中的推广:四元数,然后取出超平面,比如quaternion Julia set(二维情况下,曼德博集合是Julia set的特例):

但是这个和曼德博集合比起来,还不是那么的美观,结构还不那么丰富。

于是White和Nylander首先定义 \mathbb{R}^3 中向量 \textbf{v}=\langle x,y,z\rangle 的 n 次幂:

\textbf{v}^n=r^n\langle\sin(n\theta)\cos(n\phi),\sin(n\theta)\sin(n\phi)),\cos(n\theta)\rangle

其中:

r=\sqrt{x^2+y^2+z^2} , \theta=\arctan\left(y/x\right) , \theta=\arctan\left(\sqrt{x^2+y^2}/z\right)

然后曼德尔球定义为 \mathbb{R}^3 中所有向量 \textbf{c} 的集合, \textbf{c} 使得原点在迭代 \textbf{v}\mapsto\textbf{v}^n+\textbf{c} 下不发散。当 n>3 时,此集合就会出现分叶状的分形结构;一般图像渲染选取 n=8 ,大概长成花椰菜的样子:

是不是和电影里挺像的~

电影中,这个分形结构除了《湮灭》里用过,只在大白里的虫洞和奇异博士中出现过:

更多曼德尔球的图集见Daniel White的 主页 。

PS: 能量团形式的外星人,结尾由外星人拟态出的男女结合,诡异的神态,令人窒息的绝望感,都和20年前的电影《宇航员的妻子》非常相似呀,隐含义都是外星人要殖民成功了~