【漫画赏析】《异变者》的心理学解读

原文地址:

http:// blog.sina.com.cn/s/blog _48e16e290102w8h1.html超大型剧透预警,文长慎点。

视觉的最大好处就是赋予抽象概念以具象。漫画的优势是以较低的成本实现创世的目的。娱乐只是漫画能够实现的一个功能之一,其他还有教育、解说等等。近几年开始学心理学,连带着开始能在漫画里发现心理学理论的应用了。依据扎实而清晰的逻辑和理论基础来创作漫画作品,是我们国家很多漫画做不到的事情。因为大部分的作者都注重画技和画面的提高以及为了迎合读者娱乐轻松的阅读心情而创作,但是实际上还有很多领域的需求被漫画作者所忽略。日本的教育部曾列出好几部可以当做教材的漫画指定给学生们阅读,足以说明漫画是一个很好的能够将抽象理论具体化的媒介,而这方面的潜力在中国还有待开发。

回到心理学,我在看心理学的书籍时,看书里的例子都觉得非常适合改编成故事,而且故事比抽象的理论更能打动人心,在寓教于乐的同时还能给予人们记忆的基点。漫画可以使抽象的心理学术语的具象化,同时使用具体的人物和处境令其具有代入感和沉浸感。我近几年看到的具有比较突出的心理要素的漫画有《异变者》和《残酷之神所支配的命运》。正好一个是男性作者画的,一个是女性作者画的。我明显感到了两者在处理心理世界上的不同,接下来我会用几篇文章做个细致的比较。

我首先写的是从心理学的角度来解读《异变者》。当初我看这部漫画的时候很激动,因为它很工整而且是使用男主来串联这些心理治疗的案例的,所以我戏称男主是民间心理治疗师。另外,发现他人的心理现实很像侦探办案,收集大量的信息和细节来推理这个人的心理,这样的故事悬念性很强,看起来也很紧张刺激。

我学习心理学也不是专业的,所以这篇文章虽然是从心理学来解读的,但我用到的术语都是东看西看来的,我可能列不出专门的参考资料,也无法说清楚这些术语的具体含义。我写这篇文章只是把我心里感受到的东西写出来,作为大家看这部漫画的一个角度。因为我看到有人说看完不太理解某些剧情为何如此设置,我希望用我三脚猫的心理学知识给大家提供一个解读。如果你认可,那我很开心。如果你觉得我的解读有误,欢迎发表你的看法,我们交流交流共同促进嘛。为了写这篇文章花了两天重看漫画,我在边写边整理时发现了第一遍看漫画时没有留意到的地方了。现在我明白了作者的意图,心里满是敬佩。

好了,现在正式开始吧。我主要把漫画剧情中的几个主要的案例背后的核心和他们的扭曲自我形象之间的关联做个解读,其他的零碎案例就不列出了。

先来个大概的剧情简介:

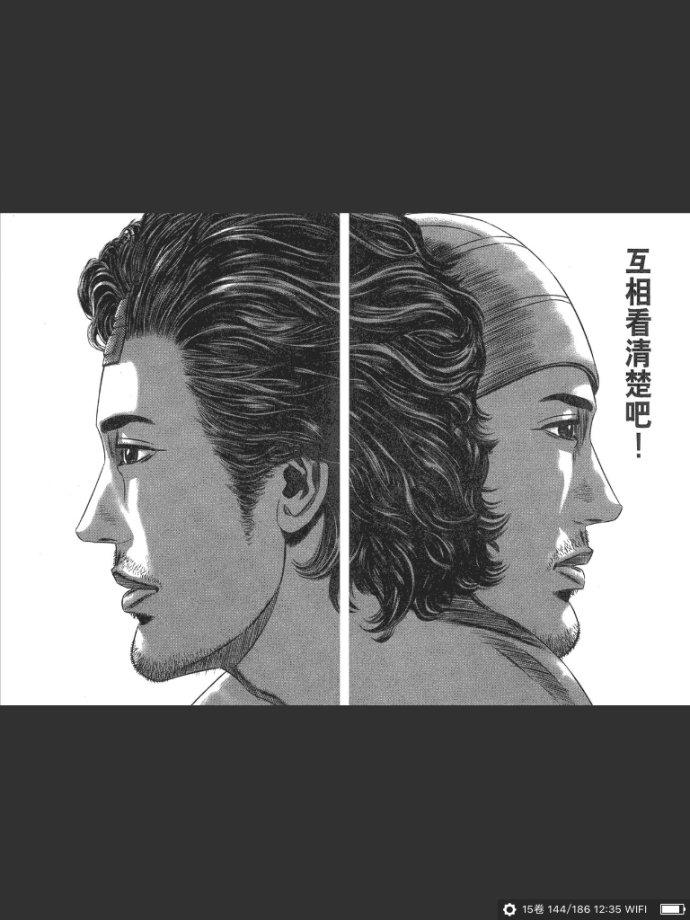

原本是银行职员的名越进辞掉了工作,开始在车上过起了流浪汉的生活。因为没钱而车被拖走了就答应了伊藤学(一个医大的学生) 做人体实验,在额头上开个洞(真正的开脑洞),以此增强第六感。开脑洞是为了呈现婴儿时期整个脑子都在活跃的状态。他们去很多闹鬼的地方希望能探查到什么心灵感应现象,但都没有发生什么。直到男主走在路上无意中用手捂住右眼,用左眼看到了别人身上的扭曲。这种扭曲在研究中被称为homunculus。

Homunculus:脑中小人。

男主在人们身上看到的扭曲怪物实际上是主体(本我)适应社会(超我)时对自我进行了阉割和扭曲,形成的一个社会人格(即弗洛伊德的自我)的具象呈现。当被社会或文化过度扭曲时,这个假我或者说小我就开始以为自己是真实的本质,因而变得紧缩或者不协调。男主的脑部手术是借用外部的手段来具象化地“看到”这种扭曲。平常一个心理治疗师如果要了解来访者的状况,需要很多辅助手段(比如沙画、催眠、意象对话、绘画等)来绕开来访者的意识和防御机制,到达来访者的潜意识。心理治疗师使用的治疗工具就是他自己,要用开放的心敏锐地捕捉来访者释放出的讯息。而男主则是用外科手术让五感到达婴儿状态的敏感,所以无需使用更多的外在手段就可以直接看到人们的潜意识。这些事情在第三卷中近藤学跟男主讨论过,基本上我觉得是比较合乎科学的。

在学习了一些脑科学的知识以后,我看到身体左右侧与左右脑的对应关系在里面的体现。比如男主说谎时,左边的嘴角会不住地抽动。左边的身体是右脑主导的,而左脑主导右边的身体。左脑经常负责逻辑和事实,不太会撒谎,比较理性。右脑负责想象和潜意识等比较整体性的工作,因而撒谎时左边的身体会不自在。男主盖住的是右边的眼睛,用左眼来看,左眼由右脑主导,男主是借用右脑的能力来进入别人的潜意识的。其他零零碎碎的还有,男主在车子里吸着手指头卷曲着睡着的姿势。出现这种姿势是一种行为上的退行,我们如果在生活中碰到了难以消化的难题或压力时,就会想退化到在妈妈肚子里的那种状态,妈妈肚子里永远有吃的、永远是温暖安全的,而我们会潜意识里渴望回到安全的母体,这种渴望本身就是对问题的逃避。而能够展示这么多丰富的细节,作者一定下过一定的功夫去学习相关的科学知识了。

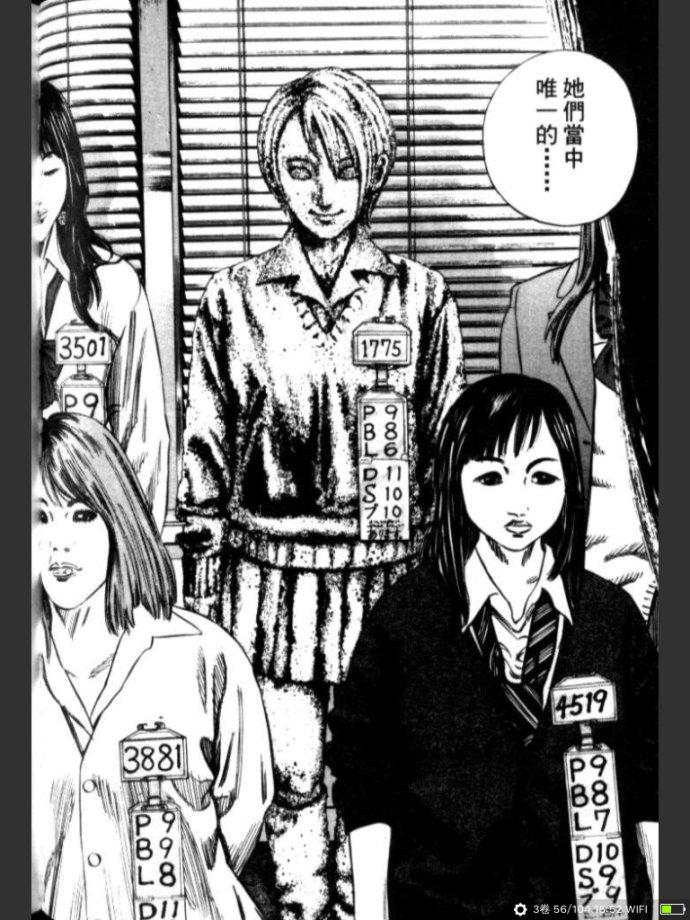

接下来男主踏上了消除这种扭曲的伟大征程……他陆续遇到了下面几个主要人物(主要人物是指作者详细呈现过程的人物):

(截图来自“追追漫画“app)

1. 黑道组长:机器人盔甲。

机器人的盔甲中包裹着一个愧疚的小孩。小孩一直用镰刀打算割掉自己的小拇指。原来这位黑道组长因为小时候和朋友一起去割麦子,在不小心割掉朋友的小指头以后落荒而逃,因此背负了深深的罪恶感。男主在接收到了组长潜意识发出的讯息后也回忆起了自己小时候和朋友溜滑板时开玩笑推了朋友一下,结果导致朋友出车祸,腿被车碾过变残废的事情。

黑道组长和男主发生共鸣的部分是罪恶感。这是共情的基础,你在别人身上看到的特质往往是自己身上的特质的投射而已。盔甲是组长用来保护自我的防御机制,为了逃避羞愧和罪恶感。他一直喜欢切掉其他人的小指头,这个行为其实是自我惩罚。因为一直把自己的羞愧用重重盔甲包裹起来,但又无法忍受这种压抑,就把这种隐秘的自我惩罚的需要投射并实施在其他人身上。

男主看到了黑道组长内在愧疚的小男孩,承认了他不愿意承认的愧疚,于是小男孩的盔甲就瞬间解除了。然后小男孩流着泪跟机器人道歉,这个小机器人大概是他朋友的一个玩具吧,在这里就代表了他的朋友。

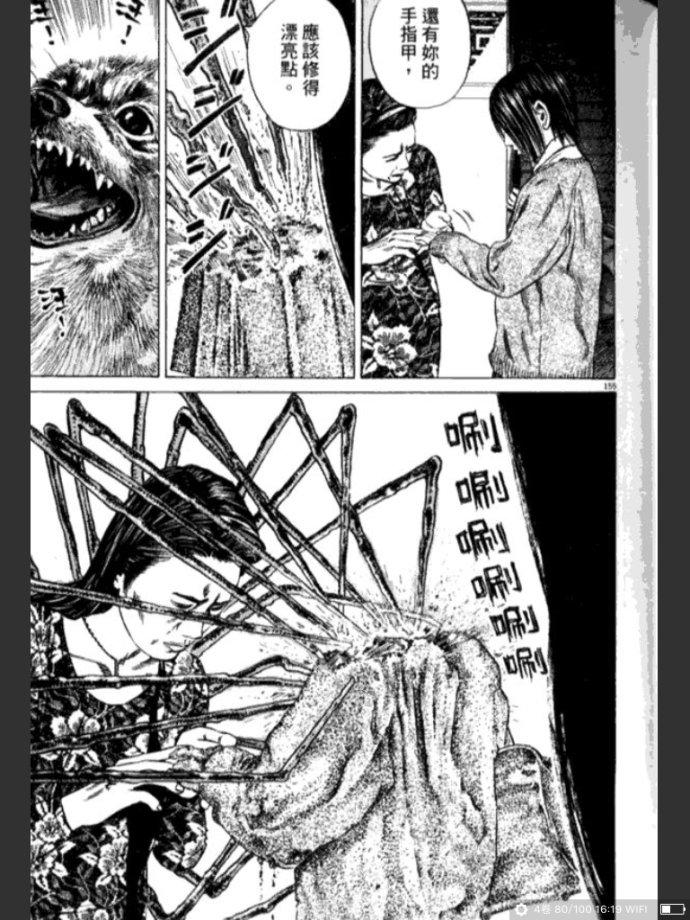

2. 女高中生:沙怪。

沙子可以自由地变换形状,适应外在的容器(社会的规则)。同时这也代表着她并没有自我,只是一堆标签和符号的容器而已。她讨厌母亲对自己按照社会规则的塑造,但又不知道自己真正的自我是什么样,于是她按照社会公认的“坏女孩”的法则做事(比如商场偷窃、和陌生人做爱等)来成为“坏女孩”,达到叛逆和脱离母亲控制的目的。沙化是身体麻木干枯的外化表现。母亲是“塑造”她的主要人物,用触手无处不在地管制女生。母亲把她塑造成合乎社会规则的女高中生形象。被全方位管制的女高中生变得麻木和失去自我,而她唯一能够体会到活着的感觉的事,就是割自己的脚肘,然后喝血。通过伤害自己的身体这样激烈的方式才能够体会到自己身体内活生生的能量、温暖的感觉。女高中生和自己血的行为和男主吞食自己精液的行为是一样的目的,为了感受真实的温暖的合一的能量。

她的母亲是一个时时刻刻自我纠正并保证自己的家庭、儿女、行为符合社会规范的人。但就算家长再怎么严防死守,“性”却是她永远也管不到的只属于女高中生的隐秘领域。女高中生的手机落在了男主车上,借这个机会,男主就用和她做爱的方式唤醒了她的身体。其实女高中生一直对性爱存在幻想,希望借助性爱来达到合一和感受真实自我的目的。男主在进入她身体之后,其实她没什么感觉,她对性的幻想破灭了可是又不甘心,所以她用的是平常在杂志或电视上看到的女性性爱时的姿态来表演自己在性爱中“应该”表现出的样子。最后,男主发现了她脚上的伤口,这时她的身体感觉才苏醒过来。通过“性爱”并没有达到她想象中的融合和真实,反而是在脚部的伤口中她找到了痛。而那里才是她进入自己身体和真实自我的入口。

标签化、做符合社会规范的事来赢得尊重和认可,这是男主和女高中生发生共鸣的地方。他是一家大企业的精算师,负责通过各种规则给人贴标签然后估值的工作。他把自己的工作当做金钱游戏,那些因为他的某些算计而失掉工作的人也只不过是财报上的冷冰冰的数字而已。他集合各种符号(车子、钱、首饰、美酒、外貌)来泡妞,把女人当做满足自我的工具。他本身也是迷失了自我的人,只是他比女高中生早一步到达厌倦的境地而已。

当女高中生感到痛、感到活生生的自己时,母亲突然出现,这时的女生还是会有服从母亲的冲动,但是在感觉到真实的自我时,她终于学会反抗母亲的“塑造”和吞噬了。脚部的血在车窗上印出的花纹,有解放了的自由的美感。(形状是不是有点像翅膀或蝴蝶?)

3. 伊藤学:呈现父亲外形中的水。

水代表察言观色、隐藏自我,随时变化,没有固定自我。他在意的人或话出现时,水中会有气泡产生,他的一滩心水被搅动了。他学了很多心理学也是对自己其实喜欢女装的一种防御,他想弄懂并以此合理化自己的行为。他内心有着对父亲的憎恨,我想他隐隐中已经知道了自己憎恨父亲,但表面上还是不肯承认。于是他用奇装异服和化妆、镶钻的手机、养孔雀鱼来表达自己被压抑下来的不满和渴望(想穿女装的渴望)。伊藤学说他想研究人类,其实他最想研究的是自己。他最想通过男主知道的是自己内心的隐秘渴望。伊藤学和女高中生都没有清晰的自我,难怪伊藤学第一眼就看中了她。后来男主问他为何一眼就看中了女高中生,伊藤说她很漂亮啊,与其说伊藤想上她,还不如说伊藤想变成和她一样漂亮的女生。还是那句话,你在别人身上看到的特质其实是自己身上的特质。

水男伊藤和沙女:

男主如何解除伊藤学的扭曲形象呢?通过伊藤体内的孔雀鱼(有很漂亮的颜色和尾巴,其散开的尾巴很像女性的裙子)的指示,他给伊藤用血抹上了嘴唇(女性抹唇膏),自己和伊藤接吻的方式来唤醒伊藤的真实渴望,这让伊藤感到恐慌。恐慌中的伊藤自己说出了多年来自我分析的结论——他是性别认同障碍者。(他其实早就知道了只是一直不承认)

男主和伊藤的共鸣并不是性别认同障碍,而是共同的对自我的兴趣,两人都想知道真正的自己是什么模样。伊藤看出男主的相貌经过了整形,男主已经遗忘了整形前自己的样貌了。伊藤也是如此,按照父亲的期望过着规定好的生活,以至于遗忘了真实的自我,遗忘了自己最内心的渴望。

男主了解了这点之后,就带伊藤去吃饭,但是是让他以女装的姿态跟他一起吃。男主一边帮他化妆,一边看着伊藤真实的活生生的人格出现在自己眼前。在吃饭的过程中,伊藤把自己的投射说出来了,男主因此了解了伊藤真正的过去。原来伊藤的父亲害怕伊藤的性别认同其实是女的的这个事实,就把孔雀鱼杀了,压制了伊藤的真实自我。

这段过去片段的组接非常简洁,没有台词,但出现的画面都是关键画面。

最后,因为父亲患病只剩半年可活的时候跟他说了实话并道歉,伊藤才得知真相。在这之后,伊藤也决定依心而活。

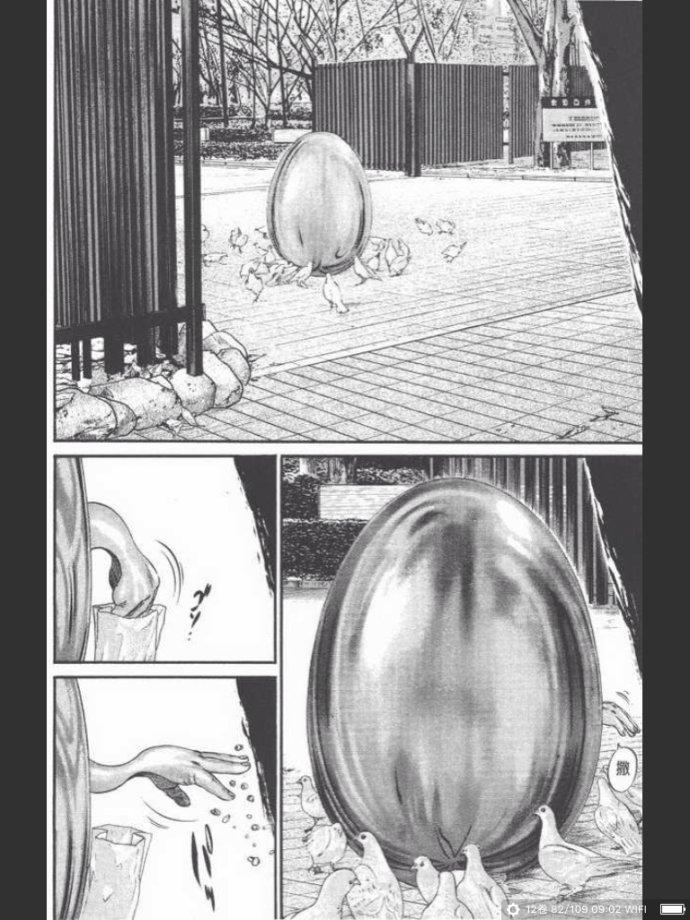

4. 曾是厨师的流浪汉:蛋人。

他的扭曲自我是一个金属材质的蛋,360度无死角地把自己包裹在其中。蛋中包裹的是一个悲伤恐惧又自责的疲惫男人。

这个金属材质的无法从外部打碎的蛋象征大厨的自我防御,他用这个防御机制与人隔绝,他沉浸在失去妻子的悲伤中,以此封闭了自己。其实他躲的地方不是蛋里面,而是躲在蛋壳上,蛋里面空空如也。男主用一面镜子映照出蛋壳中的大厨,然后反射出大厨从出生到变成这样之前的所有经历。原来大厨因为太太过世后无法面对爱人的离去,开始自暴自弃。在一次和客人的争吵中失手用刀伤了对方,因而入狱。从那以后就害怕拿起刀子,工作也做不下去了,最后丢下女儿逃走了。

男主和这位大厨的共鸣点是自私。大厨因为悲伤而自暴自弃,却弃眼前的生者——女儿于不顾,自顾自沉浸在失去爱人的痛苦中。男主则是爱慕虚荣,弃眼前爱自己的女友于不顾,逃进了谎言的世界。

最后虽然男主点出了大厨的真实想法,劝他回家和女儿过圣诞节,大厨却因为愧疚自杀了。

5. 被男主抛弃的前女友奈奈子:无脸女

她会变成和男主上过床的那些女人的样子。变脸的意思就是她扮演不同的人格来说谎和掩盖她的真实想法,而男主只能通过把她表现的特质与自己上过床的那些女人中有类似特质的女人进行联系和呈现,才能知道她此时表演的是哪种特质。这跟做梦梦到自己的朋友或亲人道理相似,你梦中的朋友或亲人未必代表他们本人,很可能代表你身上和他们身上某个特质类似的那一部分人格特质。我们的大脑无法想象它没见过的事物。奈奈子虽然变换这么多样子,但实际上她没有脸。

没有脸的意思是这个女人也整容了,她也是一个没有自我的人。这个女人原本也是相貌丑陋的人,但她可以通过绘画描画人的本质。她看到了男主的本质,并爱上了男主,还怀了男主的孩子,可是男主逃跑了,因为他的自私和虚荣。

奈奈子其实是男主自我的镜子。男主骨子里是个以貌取人的人,但他不愿意承认这点,就把这点投射到他人身上,批判那些以貌取人的人只看外表不看内涵,最终自己却去整容,抛弃了丑陋的女友,所以最后他看到的是自己。

6. 男主:自己。

从上面一个个的例子,我们可以一步步拼出男主真实的内心自我是什么样的。他在帮人恢复真实自我的过程中也渐渐认识到自己的真实自我。

男主其实长相也许并不丑,只是平凡无奇而已。而他把自己的相貌认知为丑的主要事件起源于小时候和一个女孩子起了争执,说他丑八怪。他父亲领着他去道歉,对方认为说丑八怪为丑八怪有什么不对,父亲的回答却是“虽然我们家孩子丑,但也不能这么说他”,男主因此更受打击,从此低着头走路。(父母是孩子的第一面镜子,假如父母这面镜子本身也是破碎的扭曲的,那么孩子映照出的自我也将是破碎的)

后来男主拼命学习考上东京的大学,但因为自己丑陋的外表而自卑因而觉得事事不顺,于是他去整形,烧掉自己以前的照片。整形后人们的态度大大改观,金钱、女人、所谓的认可都来了,然而他却没有真实的存在感。其实整容前的男主也没有活着的实感,所以他期望通过整容能改变自己的这种状况,可惜即使整容了,得到了以前想得到的一切,依然得不到真实的活着的感觉。男主认为人们虚伪、没有真诚,只会看脸和外在条件。然而事实是男主首先用虚假的自我去对待别人,别人无法接触到他的真心,因而也不会付出真心,最终男主活在一片虚空之中。(在这里,别人是自己的镜子,自己如何对待别人,别人就会如何对待自己)

而男主每一次解除了别人身上的扭曲以后,他们身上的扭曲就转移到自己身上。其实这是因为这种扭曲原本就存在在自己身上,只是自己一直意识不到或者不愿意承认和接受而已。而因为帮别人认识并去掉这种扭曲后,他也能接触到自己内心中和这些人共鸣的扭曲部分了。

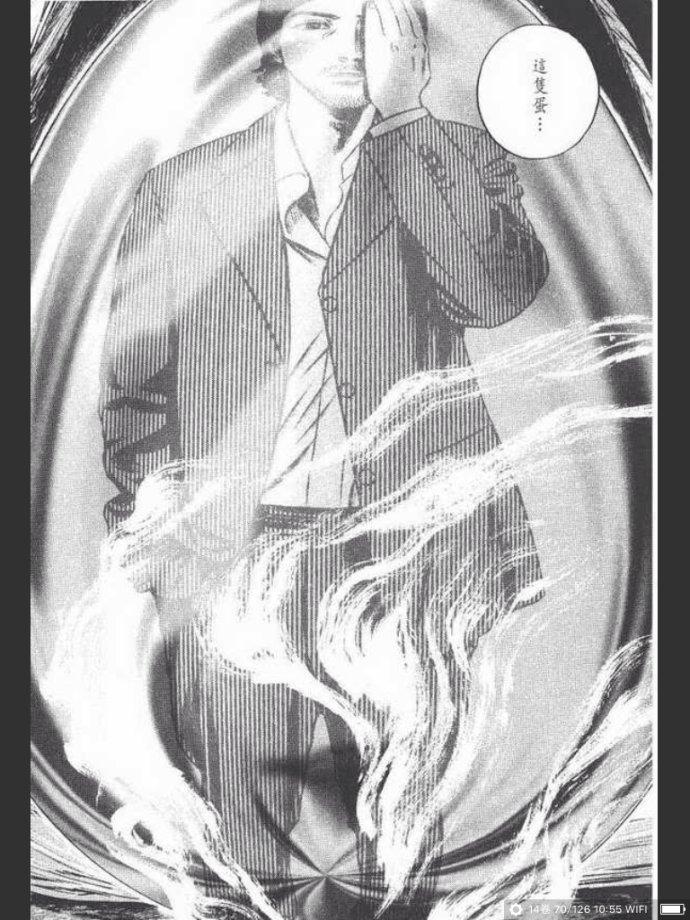

然而,在一次次的“看到”别人的内心后,男主渐渐上瘾,他急切的想知道自己的“Homunculus”长什么样,最后他给奈奈子也做了脑动手术。动了手术后的奈奈子在男主眼中变成了自己的模样,两人开始交合,象征男主开始与自己的其他特质融合。最后男主上街,发现每个人都是自己的样子,男主最终的领悟是Homunculus不是幻觉,也不是现实,就是纯粹的Homunculus。

不过这个故事的结局却是男主依然沉浸在窥探他人内心和自己内心的瘾头之中,在脑袋上钻满了洞。他最终看到的不是他人的真实,而是自己的倒影。

如果按我自己的理解的话,男主所看到的关于他人内心和扭曲的自我都只是生命的内容,而非生命的本质。能看到的东西不是本质,看不到的东西才是本质。你不能理解和分析它,你只能感受到它。因为你就是生命本身,你是觉察到自己的身体、情绪、思想的那个永恒意识,你是无形无相的空无本身。所有的外相都只是一个壳,总是在变换。男主探索到的、窥探到的依然不是他人和自己的本质,所以他在水中捞月,自然什么也捞不到。

这部漫画看完,我就知道它比较缜密绵长地暗示出——某种程度上,你周遭的一切皆是你的潜意识,不管是你喜欢的还是讨厌的害怕的还是欣赏的,一切皆是你已然拥有的或者你并未意识到你有的。我们对世界的认知是通过五感搜集各类信息传达到脑部,再由大脑给出行为和反馈,并进入意识领域。这就说明了我们对世界的真实样子其实是所知有限的,我们对世界、周围的人们、甚至是自己的看法都是一个幻觉,我们其实就在幻觉之中(比如各位看到的这些文字其本质是0和1的组合,而不是任何有形的东西)。我们可能永远无法碰触到真正的真实,我们体验到的永远是对真实的模拟。

另外,男主看到了周围的人们几乎都有一定程度的扭曲,一定程度上也批判了现代文明令人们迷失在对外在形相的追逐中,遗忘了自己的真正本质,过得空虚又失落吧。

这本漫画是你的镜子,照出的依然是你自己。上面的哪段分析让你感触最深、共鸣最强烈?那份共鸣说明,那一部分人格特质不在别处,而是早已存在在你身上的一部分了。而我的这篇文章是我自己的映照,同时你对我的文章的解读也会映照你自己。

山本英夫的画技纯熟,分镜是规矩的,只有形式不太突出的分镜才能突出内容本身的含义。而内容本身越是平淡单调,才会需要更为花样繁多的表现方式让人不至于感到无聊。虽然我上面用自己的语言做了自己的解读,但作者则用更为情景化、口语化的语言和画面将抽象的概念化为人物具体看到的、听到的、感受到的细节,代入感更强,同时也不会使用太多的专业术语来让人望而生畏。这是应用理论的正确姿势,传达感受,而不是冷冰冰地拽专业词汇。实际上,真正理解了这些专业内容,你反而能说出更贴切的台词和画面,反而是那些根本不理解理论内涵和深入了解其含义的人,才会用专业词汇令自己显得很专业。我上面说了,男主很像民间治疗师,山本英夫不用专业的心理治疗师作为主角,而是采用了一个有人格缺陷的人做主角,我觉得这个做法反而更高明。主角不是专业心理治疗师,才能用感受和画面直接打到读者心上,而不会被条条框框的理论和分析术语所限制。用一个迷失了自我的人来做主角,追寻自我的过程才更有代入感。

最后夹一个私货,我很喜欢男主在失去第六感后为了再次能看到Homunculus自己给自己开脑洞的段落,几乎没有台词,但几个蒙太奇用得很赞。

在男主准备好了以后,要钻下去的时候,镜头切到大环境,留下钻子的声音。另外,这是雨夜,雨声会让钻子的声音显得小。男主希望不要有更多人注意到他在干嘛。

在大环境的镜头后,切到特写,钻子钻开脑颅的样子,血液飞溅。男主一脸镇定,小范围的速度线,模糊的人形为读者传达钻头的震动感。我都看着疼……(虽然男主麻醉了头皮,感觉不到疼)

然后是其他部分的特写,钻头的特写、紧绷的屁股在颤抖、血掉下来、卷起来紧张的脚趾头。这一切都在用画面告诉你——震颤吧!(还是好疼……)

低落的血液的特写,一滴滴的。这个圆形会和后面的雨滴做匹配剪辑。

血液和雨滴并置,用这个方法切换场景,也放慢时间流逝。雨停了,云开,月亮出来了。