66 个回答

我不认为写意画的出现是中国绘画衰败的开始。相反,写意画的开始衰败才是中国绘画衰败的开始。

@包涵宇 提到了高居翰的研究,但是我觉得没有完整看高居翰的研究,或者说并未看透。

我接下来就顺着答案中所提到的高居翰的研究扩散聊一下

中国写意画实际上无疑是中国特有价值的一种艺术形式表达。更重要的是宋代再现性绘画已然臻至当时的极限,秩序化的构图和格物精神都使当时陷入到一种竞赛般的创作环境。即并无所谓的谁家用谁法,如班宗华在《宋代的拟真实验》一文所说:画者都对自然有着深层次的感受与理解,以贴合自然的手法去表现,罗樾也将宋代山水当作是“以山水创作不同的风格”。就是如此,为了表现真实的山水而各位画家创造了不同的风格。在这一时期能见到许道宁的山水、燕文贵的山水、范宽的山水。总的而言不想多作什么解释。而在这种形势下,文人的诗情、人格迹化、墨趣,三种不同的价值取向和表现使当时冷酷无情的物象进入到另一阶段。我无意于去说明这种表达形式比原本的“拟真创作”更为进步,但是的确使中国绘画更为多元化了。无论是说文人的话语解释权在手也好、文人的技术不够也罢,但确实是文人创作出了成熟的写意画。

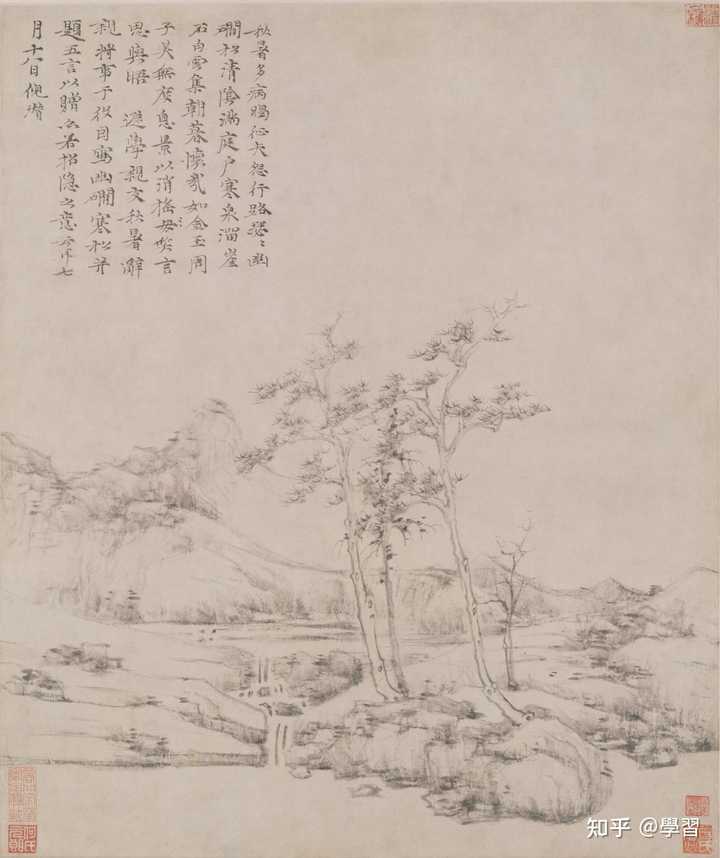

然而这一时期王晋卿的弟子韩拙也在《山水纯集》中提到:此时的文人不研究格法,只求意趣所至,恐会导致评判标准的混乱。而这种担忧也被高赞有涉及的内容,即写意画的“以人品画”之批评标准而不重视形式,终将会导致衰败。但是有趣的是这种担忧不知是巧合还是何故,元代赵孟頫明确提出以书入画,算是做出了写意画的批评标准的保障。后来倪瓒等人的作品看似简单、率意而为,倪瓒也明确提到“逸笔草草,不求形似”。但是需要知道的是这并不代表这是一种衰败。倪瓒的作品是宋代那种创作中堂大山形式的郭熙等人,如何也创作不了的。前者以书法形式的侧锋渴笔擦出,而且是说起来简单做出起来困难的形式。但是当然了,后者的层层叠染,耐性而为的作品也并非是前者能办到的。所以我说这并非是单线性的演变,而是多线性的叙事。

既然如此就好似中国画不会衰败一般,但是问题就在于最终陷入僵持。写意画一度占了上风,然而写意画的质量具有不稳定性,这也就是韩拙提到的。而且中国绘画史在明代进入了“艺术史之艺术”的阶段,我认为这也是写意画、文人画为中国画带来多元色彩而附带的副作用。如果只追求北宋那种拟真山水,那么自创的皴法或许就会越来越多,依照自然做出个不相似的技法。然而走向写意画、文人画,表现才情、表达意趣则极其重要,而此二者的关乎自我的“心”、修行,如何去表现则只有以书法形式、古人的创作来进行借鉴。就如同早期吴门山水画家杜琼曾作下诗句,将自古以来的山水画分为两派(与董其昌的南北宗类似),以此说自己属于王维一系来抬高自我身价一样。写意画在古人的阴影下继续发展,如此只会出现“异化”。

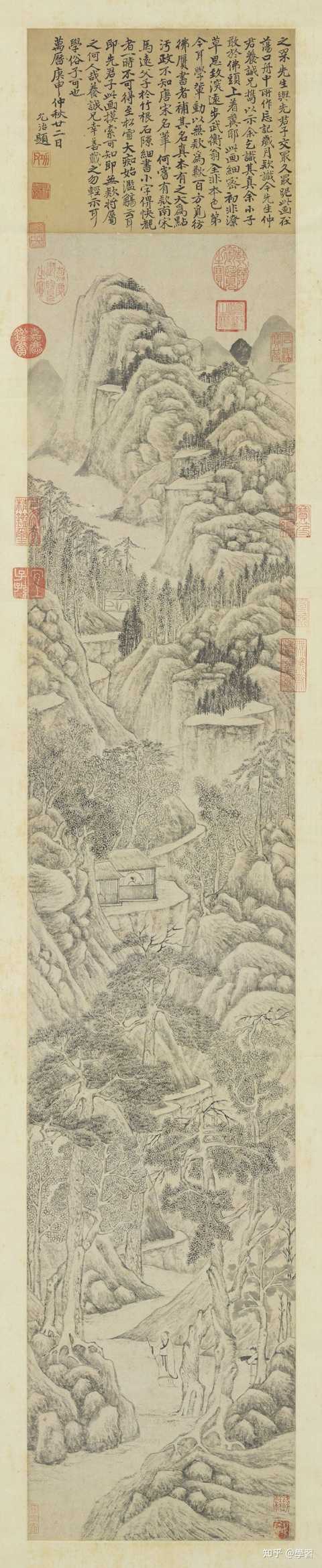

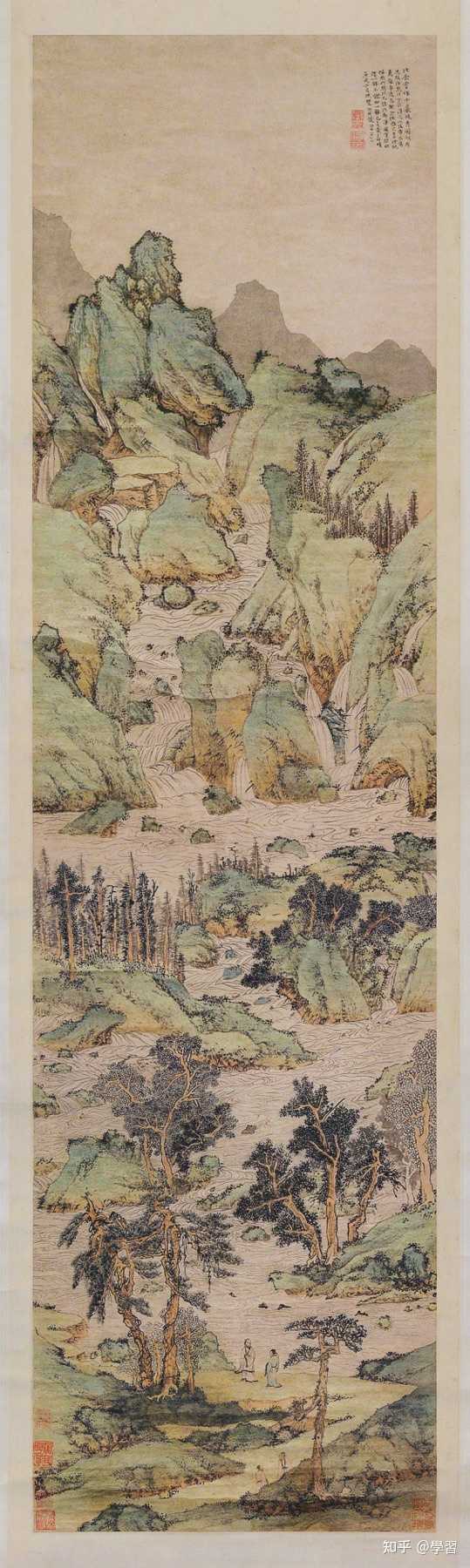

这一想法是卢辅圣所提,高居翰也曾将此称作为晚明时期“历史的包袱”。但是后面还会讲到商业问题,故可直接定义为“异化”更广泛地概括。受传统约束的明代画家渐渐无法把握三种关系:自我、造化和古人。总是会朝着一种方向越走越窄,无法全面性的感受。最恶劣的则是吴门末流,被范允临指出“不识一字,不知古人,只知徵明先生。”吴门末流的比如钱毂的作品都依照文徵明长窄式又相互交错渐渐上升的山水形式来模仿,而忽略自我、古法与自然,渐渐走向一种形式化的表达。这一段时期也有也有关于宋法与元法之间更该学习谁的争论,也有如李日华一样回溯到宋代传统批评标准,而且提出:苏轼、米芾自有胸壑万千,饱读诗书自然可以作出率意的画,而现在的人盲目模仿就是皮毛都学不上。而且还有一句与高赞所说很像:今人作画荒率之至,一问便以学元格自掩。也就是有大批的画家在用“写意”来唬人。这可以说是写意画开始衰败的先兆,也可以从范允临评价吴门末流“画以悬市以换金”明白,在古人与商业文化两大压力之下,写意画这种本应当抒写心中意趣、表达自我观念的形式会变形到何种程度。但是也并非后面无可救药,董其昌将文人画再次“纯正化”就是一次努力,尽力将原本的三种关系:“古人、自然、心源”想调和。以仿前人之所未仿,仿古是为了提炼出古人的笔墨与形式特征,再以此解构自然,将自然抽象化。也就是“画者以古人为师以至上乘,后当以天地为师”而最终“每朝起看云起变化,绝近画中山”最终在仿古的练习之下而脱胎换骨,“画须熟外熟”与“集其大成”,在创作时自然可“自出机轴”。只是于事无补,因为即便董其昌较好的舒缓了古人的压力也无法面对商业与皇权。

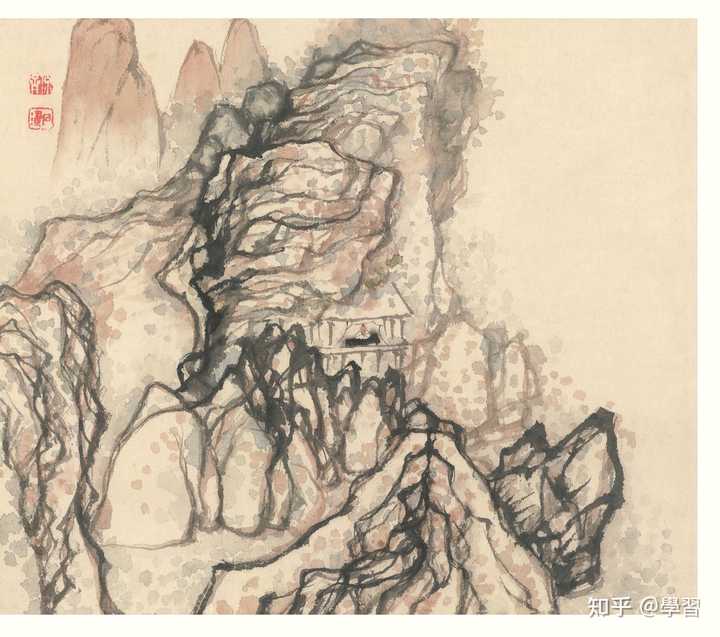

至此,写意画、文人画可以说是开始衰败了,而也迎来了它最后的辉煌。董其昌的理论所影响的是两类,其一为王原祁,其二为石涛。前者强调“集其大成”,后者敢于“自出机轴”。柯律格《谁在看中国画》中所提到:乾隆收取天下士人画也就象征着皇权对文人画的消解。董其昌所亲传的正统派一系在清朝被当作官方风格也就如柯律格所说的先声,文人画、写意画本身是与政治意向相悖的风格,原本是抒发意趣与观念的形式,但是这时却成为清朝统治者拉拢巩固统治的工具。也是如此可笑,作为中国传统价值体系所构造而来的写意画、文人画本就是文人对政治有所不满所出现的风格,而再被肯定以后反而失去了原本的创造力。而石涛直至晚年之前都一直保持着创作活力,其创作关于黄山的作品始终是其以“无法之法”所作的自我在游历黄山时的感受经验。与北宋作山之真形不同,石涛是在创作自认为的山形,无论是笔法、风格、意境都突出了个性色彩。按理来说,这才是真正的写意画,晚年的画语录强调“无法之法是为我法”也是最根本的写意画精神。但是事与愿违,论述说得好听也不代表他会始终贯彻自己的观念。晚年在扬州定居以卖画为生,不断的创作与批量的生产导致质量的下降。须知曾经的写意画作为交易手段也是文人社交圈内的交换,而此时已经变换为对平民的直接销售。而后来的扬州画派也并未学习到石涛的前中期伟大创作内核,而是同他一样晚年粗作卖画,虽然认真作画有不亚于高赞所赞扬的宋代工笔写生的作品,但是被异化的画家又能有多少稳定的创作?

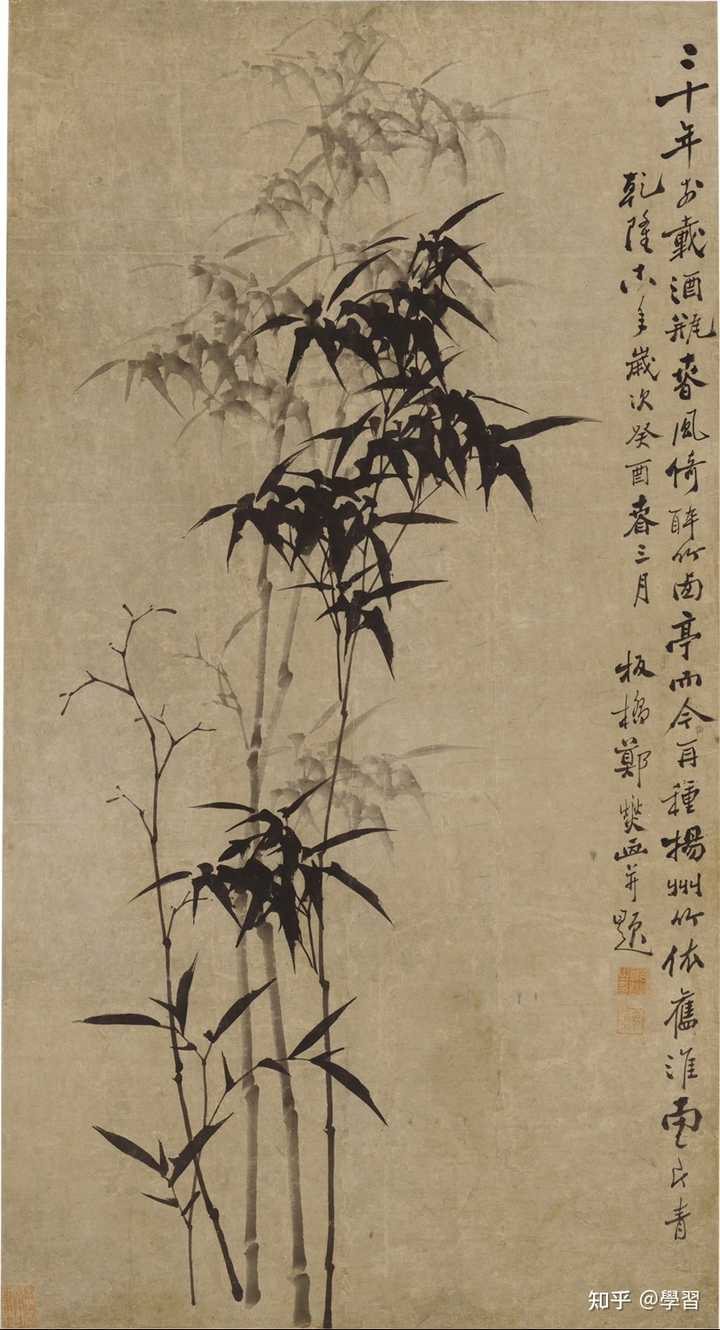

本雅明曾提出:机械复制时代的“灵光”消逝。虽然他是以艺术作品的神秘性被破坏,可被众人触及为内容说明当时艺术在工业化冲击之下的转变。而我认为这同样也能够形容晚明之后的中国绘画,写意画的“灵光”消逝使这一风格进入沉寂。郑燮的佳作也有许多,但是他的作品鱼目混杂,差的作品更多。而这种现象就可以透过其作品与润格表一窥究竟。雷德侯《万物》曾在最后一章分析郑燮的作品是按照一定的模式将竹子的各部分组结起来,如此则造成了一些千篇一律、大差不差的作品。而润格表中的价格根据研究实质上最便宜的作品是平民也能够买得起的画。这样就避免不了机械式的批量创作,如此的创作何谈所谓的文人理想?率意而为?逸笔草草?重复的题材、批量的创作、市场交易行为,使写意的“灵光”消逝或者说沉寂。

(高居翰的研究也就是说扬州画派的批量生产导致文人理想的衰败,我加以拓展)

这种写意画的沉寂现象使得中国绘画的发展停滞不前,而后面的时代也被人所诟病。将这种衰败归结于董其昌、四王乃至于整个文人阶层,但是这却是将问题找上表面的替罪羊而已。在强大无比的皇帝趣味面前,原本表达自我观念的写意画失去了原本的创造力;在民间的写意画同样如此,被大众文化、商业文化所侵蚀。二者的衰败不仅仅是“人”的问题那么简单,更能透过此看到中国到封建后期时面对皇权的至高无上与商业文化也同样存在与流行,二者相矛盾之下的困境。写意画这种体现自我观念的风格在无法表意时代陷入困境,自然也相应出现岭南地区二居的作品与十三行油画,但是写意画的沉寂仍然象征着的中国绘画最高价值的沉寂。

我有理由相信题主之所以提出这个问题,是受到高居翰(James F. Cahill, 1926-美国著名中国美术史家)的影响。

高发表的《写意——中国晚期绘画衰落的原因之一》对人们习以为常的观念提出了挑战,认为清代中叶以来 ,所谓quickness and spontaneity(率意与自然)的画风是注入中国画坛的一针毒剂,它使画家在某种情境(context)之中重画面效果而轻画外之理,重交际而轻内省,并对这些现象背后的内在与外部原因作出了探讨。

当画家为了更多的人能够拥有其作品,开始创作足够多的画作时,难道这种发展是积极的而不是消极的吗?难道这不应该看作是中国绘画由来已久的精英特征的崩溃吗?难道写意不正是成为中国绘画中的一种民主化力量,由此造成了我们这个时代的一种情境,即:既不富裕也没有画家朋友的人能够拥有并欣赏吴昌硕的花卉图、齐白石的虾图或吴作人的熊猫图吗?

我并不认同此观点。在我看来,中国画衰落最主要的原因是,中国画作为一门艺术,从形式语言上讲其内部的系统太过封闭。

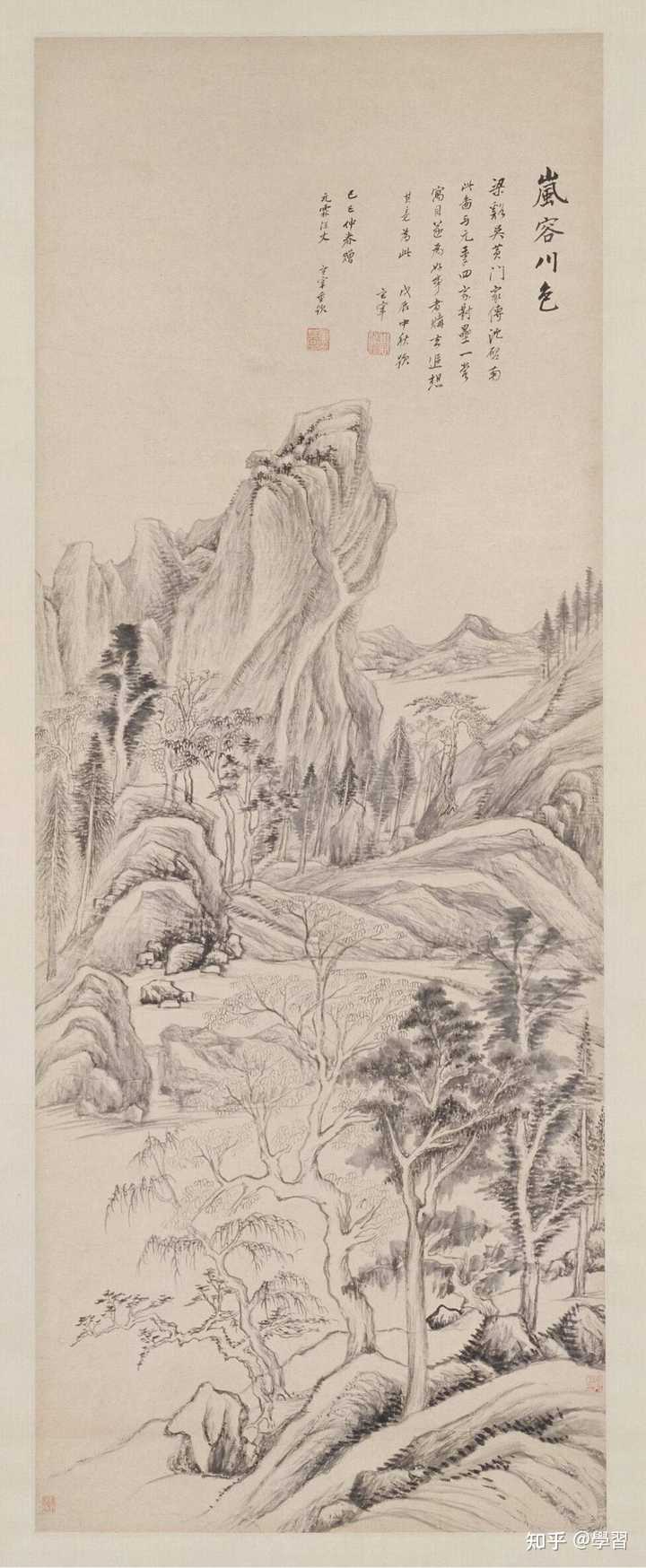

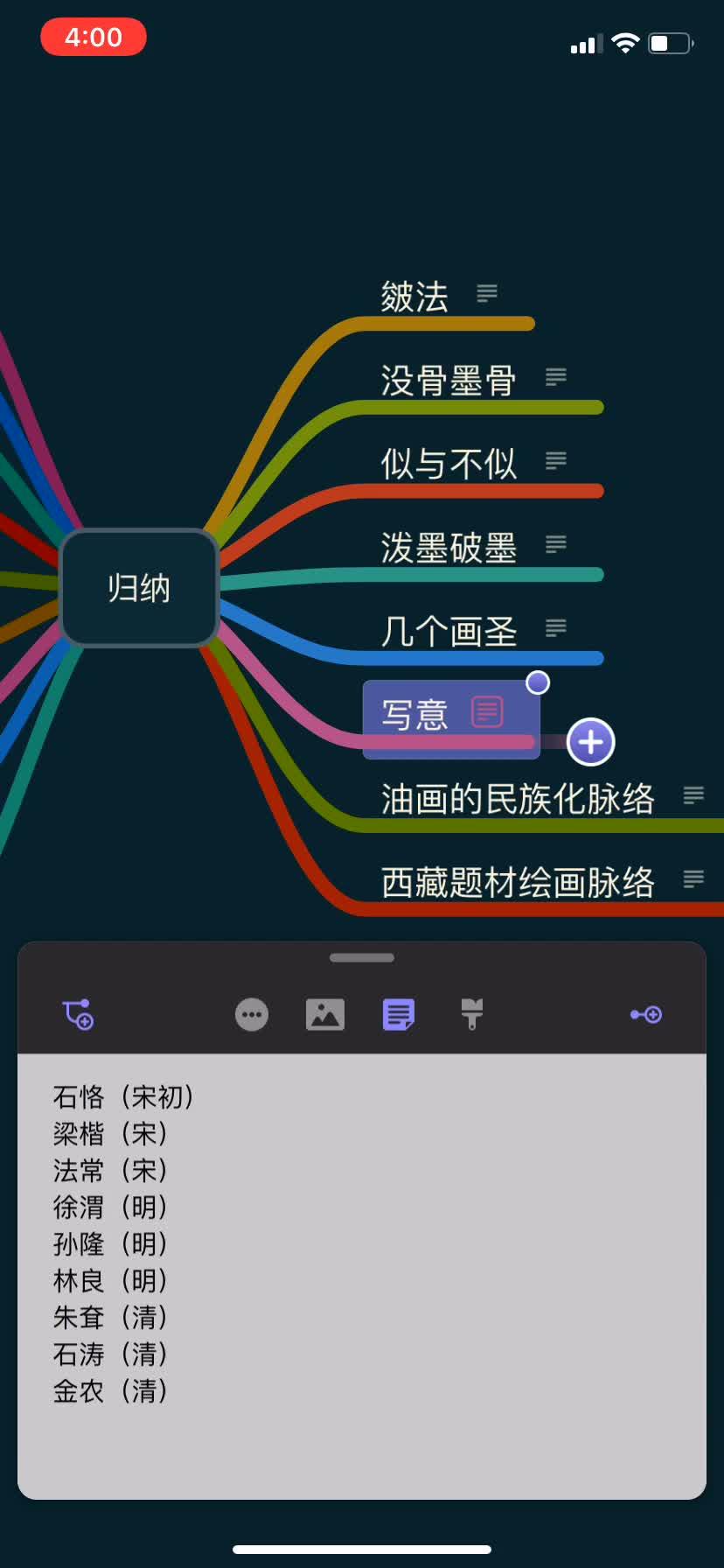

我们先来看一下 中国美术史上具有代表性的写意画家脉络

要知道这个名单其实只需要花两秒钟点开我做的美术史思维导图。

我做的美术史思维导图(手机预览

https://www.zhihu.com/video/1128513155487338496

我做的美术史思维导图(手机预览

https://www.zhihu.com/video/1128513155487338496

更多关于这套思维导图的信息:

由此我们可以得知,中国美术史上重要的写意画家名单:

石恪(宋)

梁楷(宋)

法常(宋)

徐渭(明)

孙隆(明)

林良(明)

朱耷(清)

石涛(清)

金农(清)

将此名单前四人展开:

①写意人物画开山之作:《二祖调心图》——石恪

《二祖调心图》在绘画史上的地位取决于它粗笔泼墨的写意手法,纵逸的笔墨使它成为写意人物画的 开山之作 。且纵观中国绘画史,《二祖调心图》不仅为写意人物画的开山之作,于后世也是罕见其俦。

② 南宋“梁疯子”—— 梁楷

元人夏义彦在《图绘宝鉴》卷四中写道:

“梁楷,东平相羲之后,善画人物、山水、释道、鬼神,师贾师古。描写飘逸,青过于蓝。嘉泰年画院待诏,赐金带,楷不受,挂于院内,嗜酒自乐,号曰粱疯子。院人见其精妙之笔,无不敬伏,但传世者皆草草,谓之减笔。”

梁楷对中国美术史的最大贡献就是创立了“减笔”人物绘画、金错刀画竹、泼墨抽象画人物。

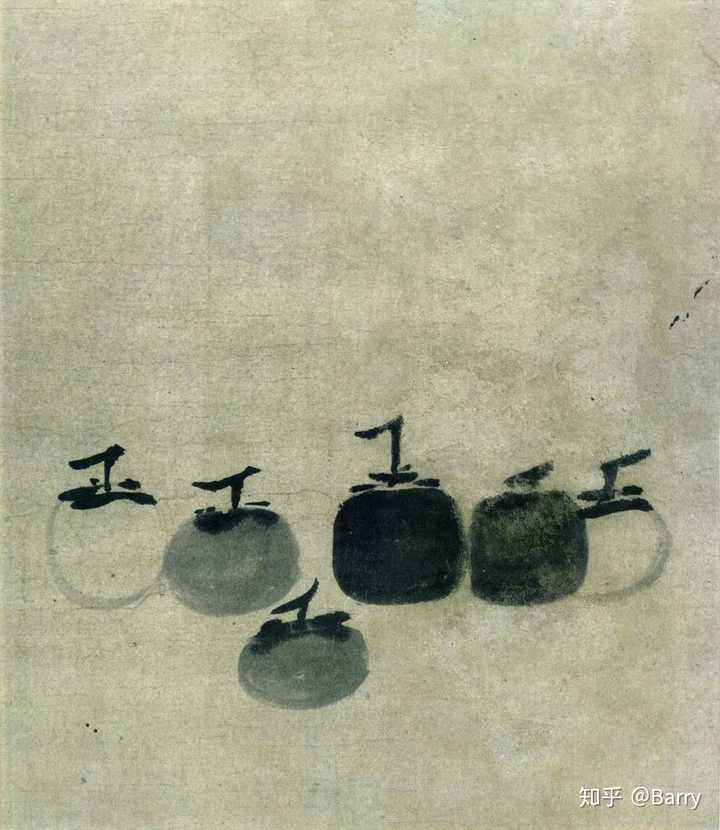

③禅宗画大师——法常

元庄肃《画继补遗》云:

僧法常,自号牧溪。善作龙虎、人物、芦雁、杂画,枯淡山野,诚非雅玩,仅可供僧房道舍,以助清幽耳”。

禅宗画是从惯常的造型语言中抽象化的带有佛性的绘画,与文人画系统中“避世”“绚烂至极归于平淡”以及逍遥游的思想不谋而合。无论从绘画语言还是从精神气质,说青藤白阳的师承可以上溯到法常也不为过。

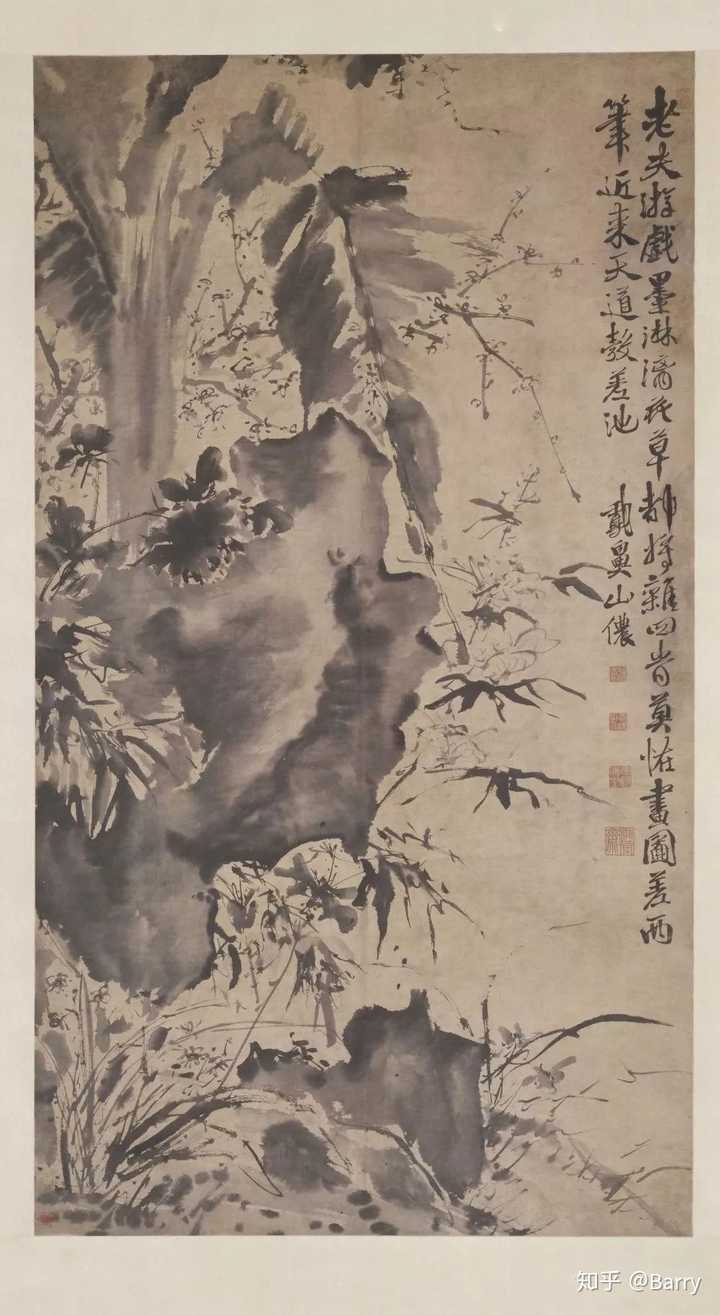

④“中国梵高”——徐渭

徐渭对写意有过四点主张:

1.不求似而有余,则予之所深取也。(画画不拘泥于事物本身的形体)

2.万物贵取影。(“影”是对立于“形”的对意境的表现)

3.书画同源。(承袭赵孟頫)

4.自出家意。(在前人基础上有自己的创新)

二.开放的当代艺术语境和狭隘的本土绘画语言

2018年12月8日,川美中国画系的讨论会异常热闹。首先是分四科介绍画种而论,就让人们开始讨论了。中国画要分为人物、山水、花鸟和书法吗?这是目前国内办中国画专业普遍采取的模式,一个画家出来就被分类了,在其未来的职业生涯里,就成为人物画家、山水画家、花鸟画家和书法家。界限分明,泾渭分明。 然后,谈中国画学习,必然大谈学习传统,中国国家画院的张家舟谈到他外访国际交流时发现人家根本不谈传统,谈的都是当代,而中国画家言必谈传统,谈得有些过了,应该关注当代才对。分不分科、传统如何理解都是说不完的话题。

1985年7月,一篇艺术评论横空出世。作者李小山在文中开门见山的就抛出了一个论点—— “中国画已到了穷途末路的时候” 。不过,这并非是他完整的观点,他立刻就进行了详细的补充和论证:

传统中国画作为封建意识的一个方面,根植在绝对封闭和稳定的封建社会中。 中国画虽然在技术处理上对意境的追寻不断完善,但是在绘画观念的提升上却越来越少,审美越来越封闭、排他。

他最终的观点是:

传统的中国水墨画,已经失去了“艺术”的可能性,它们可以很好看,很美,却不再算作艺术。

除了李小山当年引起讨论外,吴冠中对中国画的体制的批判和笔墨等于零两个论断引起了广泛争议,至今没有第二话题能代替。吴冠中说:

脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零。这话怎么理解呢?两个层次:一,构成画面,其道多矣,点、线、块、面都是造型手段,黑、白、五彩,渲染无穷气氛,孤立的色无所谓优劣,品评孤立的笔墨同样是没有意义的。二,笔墨只是奴才,它绝对奴役于作者思想情绪的表达,情思在发展,作为奴才的笔墨手法永远跟着变换形态。所以,脱离了具体画面的孤立的笔墨,其价值等于零, 正如未塑造形象的泥巴,其价值等于零。

当美术学院成立“中国画学院”的时候,这种绘画的尴尬有多么严重就明白无误了。它很繁荣,但一个命名又把自身和历史割裂开,又把自身与当代的其他艺术关联分隔开。我们只想让它成为自身而不是与所有艺术都具有共性的东西,因为叫了“中国画”,就显得特别孤立。这在今天的很多展览里,大家也看到,做当代艺术展的作品里面,很难放进叫做“中国画”的作品,而在叫做“中国画”的展览里也很难协调当代艺术的那一类作品,各自做各自的。今天的发言中,有位画花鸟的老师说,现在的全国美展,花鸟画很难入选,理由是这个类型的作品很难有时代性。中国画也讲究时代性,但又与当代艺术追求的时代性不太一样。也许只能用“多元化”、“差异”这类词汇来给自己找到合理性与合法性,但艺术又不是有了合理性与合法性就存在即合理了,这是一个矛盾。

以当代艺术作为参照讨论中国画。打起架来一定是民粹论与国际论、传统论与现代论、东方美学与西方美学、历史悠久自足感与当代焦虑无助感。一种是迎接当下,建构未来;一种是沉浸在回想与历史的赞叹中,对过去的肯定高于对未来的不确定。但现状依然是复杂和矛盾的:当我们说创新是艺术的尺度时,马上对跨界与行动派的水墨表现出不屑和诋毁;当我们坚持传统的美学价值时,我们马上发现大量的水墨媒介的绘画不堪一说,低俗也许不是一个妥当的词汇,但笔不笔、墨不墨的业余中国画多如牛毛。甚至文人画经过了历史的发展,在今天看起来或者在“新文人画”的标签下,又引发了一轮又一轮的讨论和争辩。肯定者从历史、从意象、从文人修养、从画如其人等等视角来辩护之,反对者则以其非专业性、非职业性、身份论等方面诘难之。

王春辰在会后的《中国画往哪边走——从川美回北京的归途中》 列举了几位中国当代水墨艺术家:

蔡广斌由浙美毕业,现在尝试用录像艺术来表现它的内在含义;杨劲松也是浙美国画系毕业,留学德国六年,现在的大笔画大气,将宣纸裱在画布上成为绘画的基底。央美的青年毕业生杭春辉、涂少辉尝试材料与空间的关系,就很有新意。涂少辉的花鸟画不再是古典的写意,而是充满视觉冲击的绘画。边凯画山水,画出了神秘的效果,但不全是笔墨效果,而是画的效果。不也很好吗。姜吉安烧树枝、烧丝绢、烧茶叶成灰再画成作品,也同样是对水墨艺术的拓宽。唐承华在日本名古屋大学留学多年,老师是原田久,我们对物质性有多深入的理解,就能多深入地改变水墨就是笔墨或就是意象、写意的狭隘认识。

就绘画而言,画不好一张画还是不能进入“中国新绘画”这个命题里。这个命题可以成立,在于它是围绕着一个国家的一个时期有哪一些可以一谈的绘画,而不是仅仅以水墨论或以油画论,好,就都包括在里面。纽约现代美术馆是做过“美国新绘画”展的,甚至也有这样的题目:“80年代的绘画”、“70年代的绘画”等等。只有水墨绘画可以与当代的所有绘画能够放在同一个平台展示时,才能体现出它是当代的,先不要管它画的是什么。

在发言中,来自中国国家画院的人也说到他们花了大笔的钱,去外国做展览,都是租场地,进不了美术馆,而且在这种场地做的展没有多少人看,正统的那种中国画在国际上没有观众。我们也知道,这不是文化偏见,而是当代的视觉感受不同了,是有一个艺术发展变化的大历史在后面起着作用。它影响了观者的视觉经验和心理接受力。不要简单地说对方不懂,连我们都看着难受、无感,怎么能期待那些见多识广的观众有感觉呢?交流不是一厢情愿。客气的赞美不要当真。

这些年来,在北京做水墨的人非常不容易。中国从事水墨材质绘画的人分成了几大系统:美协、画院、美院、社会上,还有称做江湖的(社会上与江湖还不同,说社会上,比较中性,那些非美协、非画院、非美院的都是社会上,但江湖不一样,它涵盖面很广,看起来不存在,但又在我们中间,江湖气、江湖地位、江湖老大、跑江湖,我们听着都懂,但就是无法说清它是哪一类组织,或英文怎么翻译。翻不出来。)但实际上最卑微的是民间的、草根的,但凡有点志向、有些追求的水墨画家,如果不在其中任何系统,甚至连江湖的边都不是,则只能英雄孤独,只能恒定了决心,以一己之力来证明艺术的存在。

在中国画、水墨画、水墨、水墨艺术这些词汇背后,包含了丰富的语义,十分了得。王春辰老师2015年初去泰特美术馆做访问研究员,为这一访问项目写了一篇文章,《国画的身份焦虑》,没法翻译,就用guohua直译加注解,或shuimo(ink)。他们做英文稿编辑就做了好几个月,使其英文可被英文读者读懂,王春辰老师也是想从这个画种或类型的特殊性说到中国近代以来的文化焦虑和失守。不过,是我们的内心焦虑了,所以对名词也敏感到了极点,非得称作“中国画”或“国画”才能证明自身的存在和光芒。其实,画就是一张画,画的好、画的与时俱进、画的有才气、画的有感觉、画的有激情、画的很深沉、画的很微妙或者不想画、只想破解绘画,这些都能搞懂,都是一桩与画画密切的事,但不是叫了“国”字头才最好。至今这个名词已经紧紧地套住我们的思维:言“中国画”者,在中文读者来听,必是那个水墨材质的画;非“中国画”者,必是那些洋务的,如洋画(油画)。好在百年多之后,洋画终于变成了普通的、没有情绪的词汇:油画。今天说油画哪里还有非我族类的感觉呢。

所以,“中国画”这个词也慢慢地与水墨并列了,或者为水墨所代替。一般而言,做美协等官方展览的,则称“中国画”的多;凡与之有区别、表明一种当代点的,则以“水墨”呼之。说“水墨画家”和说“中国画画家”是不同的指义。20世纪是一个动荡的100年,今天所发生的焦虑和困局都是我们有一种文化心理的焦虑所致,更大的是一种文化唯我论所致。其实,打破唯我论就可以轻松地对待中国水墨画,也轻松地将它放在当代的语境里去重新思考和重新上路。