聊一下学习曲线

说到细胞式生产,就需要说到“多能工”;说到“多能工”就需要说到学习曲线(培养多能工是需要更长时间的)。学习曲线这个概念,在工业领域表现的是一种现象,就是当生产某产品次数增加时,生产这款产品时间成本也随之减少。

对于工厂而言,无非就是:

1. 一个工作者不断重复地进行一项工作;

2. 一个工厂大量地生产某一种产品。

其实这个道理谁都懂,“我亦无他,惟手熟尔”。几千年前人们就明白的道理,但是如何量化,却是近几十年才出现的概念。很多人都宣称对学习曲线是自己最先发现的,但是我们按照各种声明出现的时间记载可以整理如下:

1925年,在怀特·彼得森空军基地,学习曲线首次以经验曲线的形式被量化。而11年后,即1936年,美国学者怀特(T .P. Wright)首次在航空工业杂志中指出了学习曲线的实际效果,即就平均水平而言,在飞机制造工业的装配操作中,产出增加一倍,劳动时间需求大约降低20%,即无论生产第一架飞机的时间是多少,第2n架用时只是第n架的80%。这种在重复的生产某一产品时,随着产量增加,单位产品用时有规律降低的现象被称为学习效应;用来表示学习效应的曲线即是学习曲线,而这里提到的20%即是学习曲线的学习率。

1960年,波士顿咨询公司(Boston Consulting Group)的布鲁斯•亨得森(Bruce D. enderson)首先提出了经验曲线效应(Experience Curve Effect)。亨得森发现生产成本和总累计产量之间存有一致相关性。(在这里,我是觉得波士顿略无耻)

学习曲线的公式可以表现为幂函数(指数小于0),但幂函数的指数是一种对数形式:

Yx=Kx^n

x=单位数量

Yx=生产第x个产品所需的时间

K=生产第一个产品所需的时间

n=lgb/lg2,其中b=学习率

学习率就是前面说的“第2n架用时只是第n架的80%”中的80%这个数据,在飞机制造中,学习率就是80%,其意思就是每次也就是产量翻倍时劳动时间是之前的百分之多少。

美国宇航局计算了下列学习率:

航天 85%

造船 80-85%

用于新模型的复杂数学工具 75-85%

重复性的电子制造 90-95%

重复性的机床或冲床操作 90-95%

重复性的电气操作 75-85%

重复性的焊接操作 90%

原材料 93-96%

采购零件 85-88%

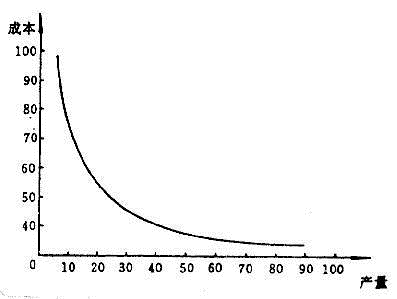

既然是指数小于0的幂函数,那么学习曲线的形状应该是这样的:

但是如果我们实际去观察某一个产品从新产品开始投产直到成熟量产,可能得到的数据图形会是这样的:

不用解释,这属于正常现象。学习曲线不是万能正确的,它到现在还是属于一种猜想或是推测,我们可以提出很多质疑,比如为什么是产量翻倍的时候,而不是产量翻3倍的时候时间为之前的80%?它的数学描述符合我们的日常逻辑,比如成绩从60分提升到80分很容易,80分到90分很难,90分到95分超级难,95分到100分极其难。至于量化是不是那么准确?肯定不是。

对于工厂的工业工程师和生产管理人员而言,我觉得他带给你的就是“信心”或是“确信”,甚至是直觉。举一个例子吧:

比如一款电子新产品投产,工厂的工作人员使用PTS或是数据库等方法,给这个新产品制定了完成一个产品的总标准工时为180秒,假定工人对这个新产品也不熟悉,于是刚开始生产的时候你测得的标准工时是332秒/个,如果我们按照电子重复组装95%的学习率来看,新产品刚开始生产332秒/个的实测时间是合理的。它需要等到生产3900个产品以后作业者的生产效率才会接近100%,也就是达到180秒/个的标准工时设定。

如果我们给每位作业者分配30秒的标准工时,这将是一条6人的生产线(180/30),也就是5个工作日,也就是一周以后工人才能达到标准工时设定的产量。如何淡定的熬过这一周?就是一种专业上的自信。

这个案例的学习曲线大约是这样的:

我们假定一条生产线生产某一产品的总标准工时是固定的(实际上不是,因为拿放时间是随人数增加而少量增加),如果给这条生产线用更多的人员,每个人分配的单工位标准工时越少,员工学习上手越快;如果如细胞式生产一样,用更少的人生产,单工位分配的标准时间越多,员工成为熟手的学习时间越久。用学习曲线也可以解释,那就是员工人数越多,生产线产量越大,历史累积产量翻倍的速度越快,所以员工成为熟手所需要花费的时间越短。这一点是自洽的。

我的建议是,可以宏观上对一个新产品、一条生产线、一个车间甚至一间工厂计算学习曲线,而不要微观上对一个人、一道工序去计算学习曲线,这样会非常不准确。因为作业者个体的差异太大,工序与工序之间的差异也很大,计算会变得没有意义,我们还是举例:

电子厂焊锡工1-2周可以成熟,但是调试工的学习时间非常长,调试带在线维修就更久;制衣厂普通车工至少1年,做高车估计要好几年,做裁剪员,在裁剪车间呆两年才敢下刀,剪线头一天就会。现在对于所谓学习率的研究,不过是精确到行业,要说精确到工序,现在还没有哪个机构或是企业做出这方面的细致数据分析。

学习曲线“学习”了什么?对于一条生产线而言,它开始生产新产品,不仅仅是作业者在学习,而是整个生产线系统都在学习,工艺人员在学习如何提高新生产线的工装夹具的效率或是作业方法的优化;生产线的一线管理人员在学习如何培训,如何把各有特点的作业者调整到合适的岗位;品质人员在学习新产品的标准,会越来越不那么为了安心而过度严格的拦下“不良品”,越来越早的发现真实的不良……

同样的原理,给供应商一个新物料长期订单,供应商在这个产品上的成本也是会随着产量的增加而减少,如果合理的预算和谈判,可以获得一个合乎学习曲线的按累计采购量降低的采购价格。销售价格也是类似的情况,但是学习曲线越是宏观上越明显,具体到某一个产品会出入很大。

早些年的华为商业模式就是“新产品投入市场即以两三年后量产的模型来定价”,这是基于尽管一开始会亏损,但两三年后一定会占领市场的假设。似乎也看得到学习曲线的痕迹,尤其是对量产时价格的估计。

对于工厂管理而言,学习曲线帮助管理者建立一个不那么精确的数据模型,可以的根据本行业的学习率,目前的成本现状,对未来销量的估计,大致的了解未来成本。