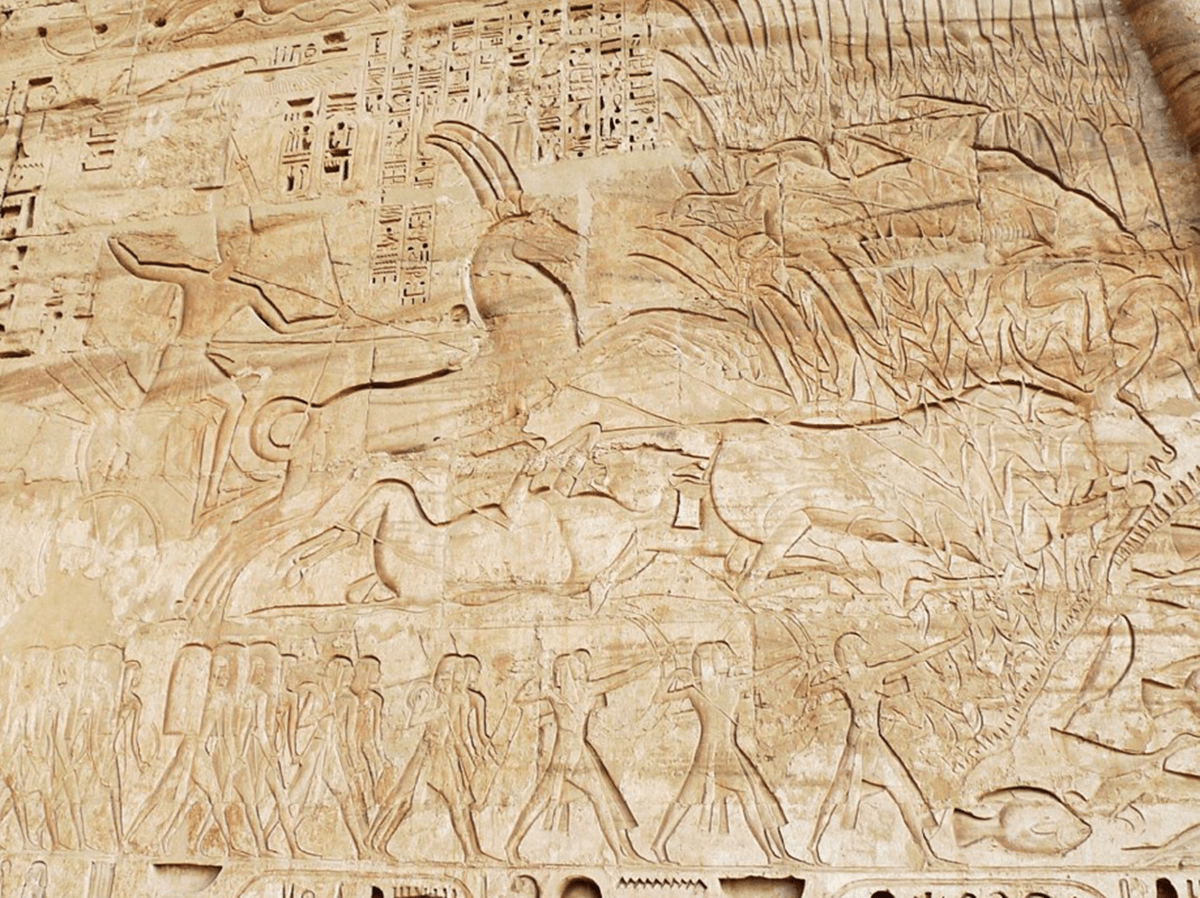

古埃及赫赫有名的法老拉美西斯三世,位於底比斯的梅迪涅特哈布(Medinet Habu)陵寢完工於西元前1175年,那時還在世的法老大權在握。陵寢中有幅鉅細靡遺的浮雕記載一次狩獵:法老駕馭著馬拉戰車擊傷野牛(

Bos primigenius

),野牛儘管雄壯,卻不敵更加更加威猛的法老,只好逃往河邊,留下旁邊倒下的兩頭小牛,法老一手掌握全局,不需旁邊助陣的手下協助[1]。

拉美西斯三世陵寢的浮雕,記錄了一次法老盛大的出獵。(

圖片來源

)

如今的埃及,給人的印象大概就是沙漠、沙漠、沙漠,沒有什麼生物,人與動植物都要仰賴尼羅河的水源。然而從前的埃及,或是說跨越整個非洲北部,如今是沙漠的薩哈拉地區,曾經不是如此。

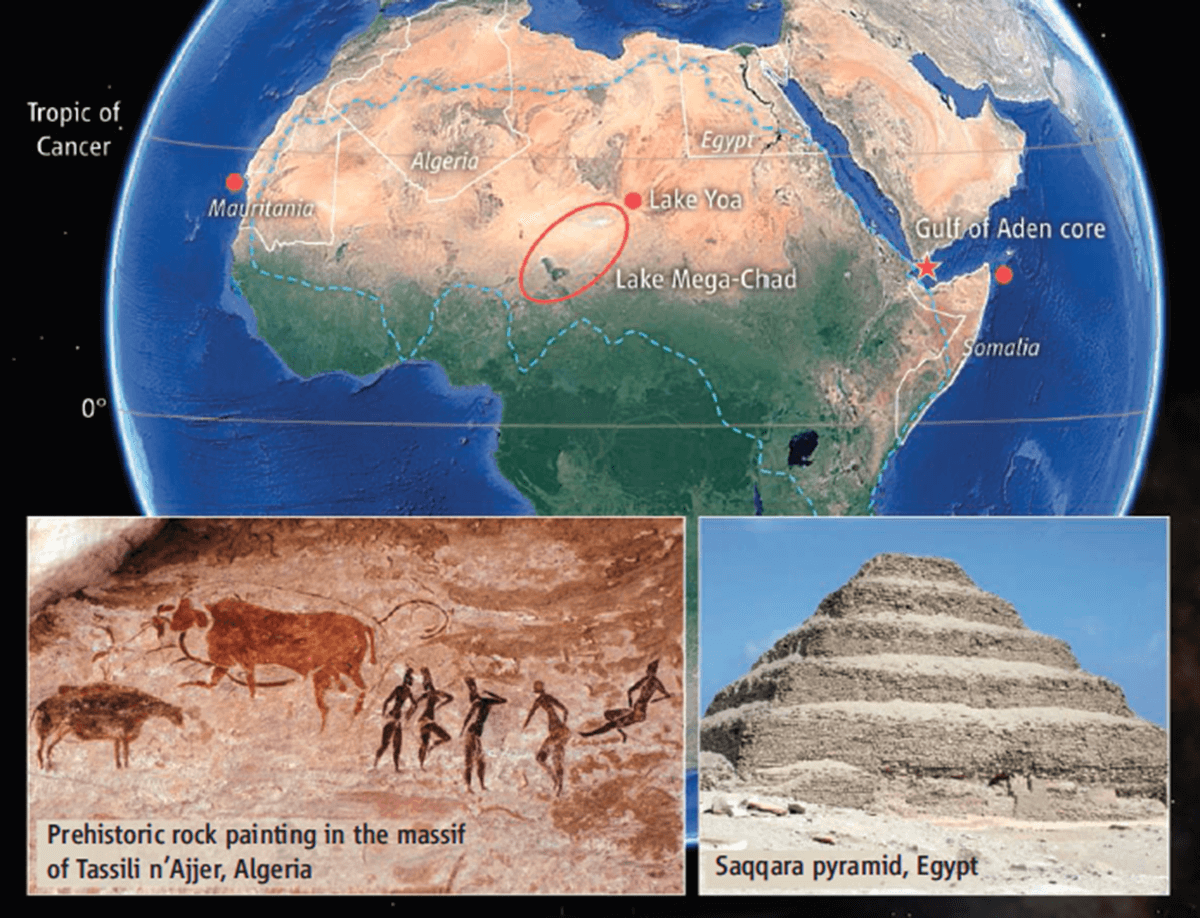

大約兩萬多年前,地球進入近期最酷寒的冰河時期──末次冰盛期(Last Glacial Maximum),那個時候的撒哈拉甚至比現在更乾燥,沒什麼生物能夠生存。然而隨後的氣候變化,讓非洲在一萬多年前步入潮濕多雨的「非洲濕潤期(African Humid Period)」,豐沛的降雨讓非洲全面綠化,遍佈湖泊與水塘,成為各式動植物蓬勃生長的天堂:「綠色撒哈拉(Green Sahara)」[2]。

眾所皆知,東非與南非是孕育人類的搖籃,但這不意謂北非在人類演化史上沒有一席之地,也別忘了,現在各地智人族群的祖先,數萬年前很可能就是從位於東北非的埃及離開非洲,前往中東。北非在乾燥的年代不宜人居,但非洲濕潤期時除了是生物天堂,也是人類的樂園。

遍佈的草原讓當時的人能以採集狩獵兼具遊牧的方式,靠著豐富的自然資源與馴化動物,特別是牧牛維生[3]。這些北非居民也留下許多岩石繪畫,當中最知名的也許是曾出現在電影《英倫情人》的游泳者洞穴。

北非地區如今在衛星空拍下是一片黃沙,非洲濕潤期時卻是個遍地水草與動物,能夠遊牧的環境,可由當時的人留在岩石上的壁畫略窺一二;後來非洲濕潤期結束,氣候變乾,人群向尼羅河集中,發展出以建造金字塔聞名於世的埃及文明。(

圖片來源

)

五千年前的動物天堂

美好的日子終有結束的一天,從14800年前開始的非洲濕潤期,大約在5500年前結束。根據地質學調查,非洲各地開始乾燥的年代不太一致,趨勢是北部較早,南部較晚,北非是整個非洲最早結束濕潤期的地區。氣候變遷造成降雨大幅減少,對當時的生物與人類產生重大的影響。

不再天降甘霖以後,埃及的尼羅河成為附近最穩定的水源,逐漸吸引本來遊蕩四方的人群聚集,改以農業討生活。貫穿埃及的尼羅河流向是由南向北,較上游的尼羅河谷稱作上埃及,下游的尼羅河三角洲則是下埃及,所以北方朝上的地圖,上埃及反而會被畫在下埃及的下方。當時前往尼羅河的人群,各自集中到上埃及與下埃及,逐漸發展出高度的社會組織。

尼羅河也讓豐富的動物相一時還能保留,今日東非常見的動物,也仍存在當時的埃及,這些動物除了化石記錄外,也反映在當時的藝術作品中。當時上埃及的大城希拉孔波利斯(Hierakonpolis,意即鷹隼城)在文化上,與隨後的古埃及文明有明顯的傳承關係,在此出土一個距今約5150年的石板,考古學家從上頭辨識出相當多種動物[4]。

希拉孔波利斯出土的石板,上頭滿是動物。(

圖片來源

)

這批當年生存於埃及的動物,至少有非洲野犬(

Lycaon pictus

)、鴕鳥、狷羚、角馬、羱羊、劍羚、長頸鹿。以上這麼多種動物,然後全部都死掉了,在後來的埃及一種都不再存在。另外石板上還有蛇頸豹(serpopard)與獅鷲(griffin),不過一般認為牠們只是想像中的動物,就像美國隊長、滾帶落、彈簧腿傑克,以及阿宅的妹妹般,並不存在真實世界。

愈來愈乾的古埃及文明

非洲濕潤期結束後,埃及的降雨量不斷減少,還歷經過三次嚴峻的乾旱期,有趣的是這段雨量逐漸降低的年代,卻也是古埃及文明最燦爛的時代。

非洲濕潤期結束後的第一次大旱發生在約5000年前,這時兩河流域盛極一時的烏魯克王國(Uruk Kingdom)崩潰,算是氣候變遷的受害者。然而大旱使得埃及附近渴望水源的人口集中到尼羅河流域,人口增長後,產生更複雜的社會階級及組織,很可能因此讓埃及進入法老時期,催生出輝煌的古埃及文明。

大約4170年前第二次大旱降臨埃及,此時大致處於古王國與第一中間期交界之際,是上下埃及統一後的第一次大分裂。埃及接著再度統一為中王國,又分裂為第二中間期,接著是統一的新王國。新王國與巴比倫的烏加里特王國,都結束於第三次大旱的3000年前左右,那時也爆發了饑荒。

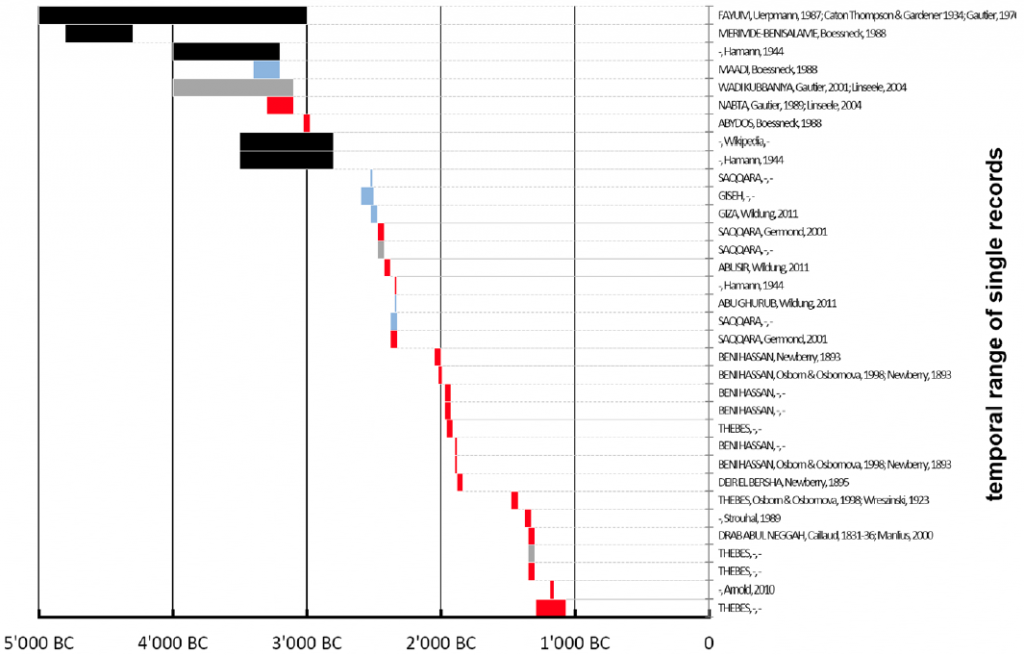

氣候除了與人類政局變化難脫關係外,也直接影響生態系。非洲濕潤期結束後,埃及地區6000年來愈來愈乾燥,加上人為開發與獵捕之下,絕大部分土地成為沙漠,幾乎已經沒有天然生存的大型哺乳類,完全無法讓人聯想到同一個地方在五千年前的生態系曾多麼豐富,還有許多奇珍異獸可以虐待[5]。

埃及地區歷來的野牛記錄,距今3000年後,埃及再也沒有野牛的蹤影。(圖片來源)

氣候與人類對動物的雙重打擊

意氣風發的拉美西斯三世,在下埃及獵野牛時多半想不到,自己未來也將成為被狩獵的對象,更不可能知道,他與大自然聯手逼得野牛走向末日。記錄表示,3000年前以後,野牛再也不曾於埃及出現。

自然保育的意識興起後,人們開始關注氣候變遷與人類活動對自然生態的影響,埃及的例子告訴我們,影響不是最近才開始,而是已持續數千年之久。

參考資料:

Beierkuhnlein, C. (2015).

Bos primigenius

in Ancient Egyptian art–historical evidence for the continuity of occurrence and ecology of an extinct key species. Frontiers of Biogeography, 7(3).

DeMenocal, P. B., & Tierney, J. E. (2012). Green Sahara: African humid periods paced by Earth’s orbital changes. Nature Education Knowledge, 3(10), 12.

Brooks, N. (2006). Cultural responses to aridity in the Middle Holocene and increased social complexity. Quaternary International, 151(1), 29-49.

Yeakel, J. D., Pires, M. M., Rudolf, L., Dominy, N. J., Koch, P. L., Guimarães, P. R., & Gross, T. (2014). Collapse of an ecological network in Ancient Egypt. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(40), 14472-14477.

在古埃及寵物的日子不好過

撰文:寒波(

作者部落格

《盲眼的尼安德塔石匠》

同名粉絲團

,歡迎參觀、拍打、與餵食)

服務時間:週一至週五 09:00-18:00

客服信箱:[email protected] | 客服電話:防疫期間遠端工作,請多加利用E-Mail與我們聯繫,謝謝。

© 2025 Boulder Media Inc, Taiwan / National Geographic