古代文明——古印度(哈拉帕文化)

重读人类历史摘编(8) 公元前3500-公元前1000的古代文明(2-6)

一、古印度文明——哈拉帕文化(公元前2500~前1750)

古印度和古埃及、古巴比伦(苏美尔、两河流域)、古代中国被梁启超称为古代四大文明古国。随着考古新发现,这个概念已经过时了,比如新发现的玛雅文明等。

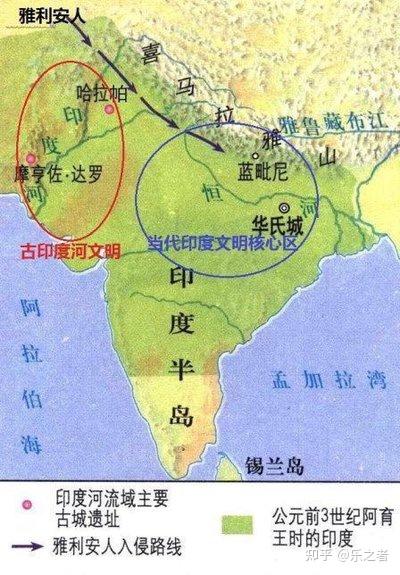

真正的古印度文明被发现前,人们认为古印度文明是公元前1000年开始,是中亚游牧民族雅利安人进入印度河流域创造的,但是直到1920-1922年,哈拉帕和摩亨佐达罗这两处惊人的古城遗址的考古发现,震惊了全球考古学界。两处古城出土了大量文物,让世界认识到了几乎和苏美尔文明和埃及文明一样古老的古印度文明。

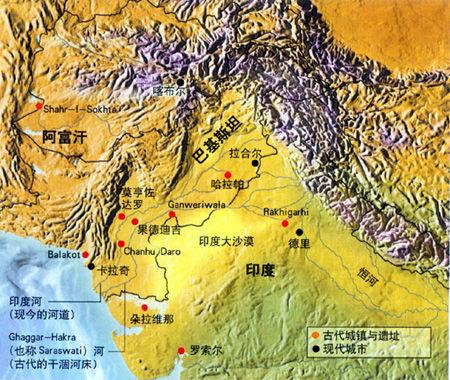

因为古印度文明遗址最先在哈拉帕(今巴基斯坦旁遮普省境内)发现,所以古印度文明通称为 “哈拉帕文化” 。 又由于发现的遗址主要集中在印度河流域,因此又称为“印度河文明”。

古印度指今天的印度、巴基斯坦、孟加拉、不丹、尼泊尔等南亚次大陆区域, 与今天的印度国不同。 古印度人在印度河流域创造了辉煌灿烂的文明。印度河全长3200千米,河水丰沛,印度河冲积平原土地肥沃,适合农业生产,为古印度文明的产生和发展提供了有利的条件。

哈拉帕文化陆续发现了250多处遗址,分布的区域十分广大,东起今印度的北方邦,南达今印度的古吉拉特邦,西到今巴基斯坦的俾路支省,北抵今巴基斯坦的旁遮普省,北部以 哈拉帕 为中心,南部以 摩亨佐·达罗 为中心,东西约1550千米,南北约1100千米,地域辽阔达到了一百七十多万平方公里,面积超过古埃及和苏美尔文明的总和。最繁荣的时候曾经有1056个城市之多,人口更是达到约五百万之众。

哈拉帕文化存在时间约在公元前2500~前1750年,大体上与我国文献记载的夏朝(公元前21~前16世纪)同时。

二、哈拉帕文化的发现

航海与殖民 古印度文明的发现,与欧洲人对印度的侵略密切相关。公元14、15世纪,欧洲人特别渴望获得制造货币的贵金属——黄金。《马可·波罗游记》向欧洲人展现了一个东方的神话,在中国和印度,遍地是黄金,所以,到东方去到印度去,成为欧洲很多人的梦想。

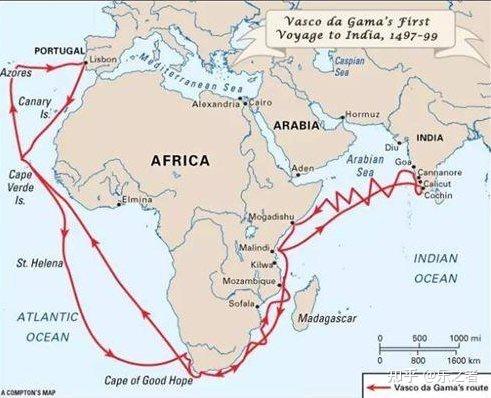

最先探寻由欧洲直通东方航路的是葡萄牙人。1497年,伽马率4艘帆船,约160名水手,由里斯本出发,经过南非的好望角,终于在1498年5 月到达印度西部海岸的卡利库特城,在这里,他们得到了梦寐以求的东西:黄金、香料、宝石、丝绸和象牙制品。

几乎同时,1492年,哥伦布在另一强国西班牙国王的支持下,按照地圆说从另一个方向远航东方。当他的船队到达今天美洲的巴哈马群岛时,哥伦布误认为这就是东方的印度,并称当地人为“印第安人”。正是对东方财富的欲望,对印度黄金的渴求,促使了世界航海史上的壮举: 发现美洲新大陆 。

1595年荷兰人霍特曼远航印度,荷兰人开始向东方发动殖民侵略,在印度成立了两个大垄断公司:东印度公司和西印度公司,通过这两个公司,荷兰人在17世纪在印度建立了殖民霸权。随后,荷兰盛极而衰,霸权由新兴的工业国家英国和法国所取代。

新崛起的英国和法国在东方的主要侵略目标之一是印度。1600年,英国也成立了英国东印度公司,以经商为名不断派使团向当时的莫卧儿王朝骗取各种贸易特权,逐步向印度内地深入。法国在1664年也创立了法国东印度公司,并与英国加强了在印度的争夺。18世纪中叶,英国和法国爆发了争夺印度的战争,法国居于下风后最终退出了与英国的争夺,到19世纪中叶,英国完全侵占了包括今天印度、孟加拉等地在内的印度次大陆。

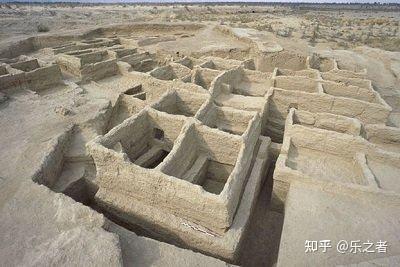

考古与发现 在印度河谷拉维河的冲积平原,绵延2. 5公里的地方,到处都是残垣断壁和破碎的泥砖。尽管英国人已经占领了这块地方,但没有人注意这些破碎的泥砖下埋藏着什么。

19世纪初年,一个生性散漫,喜欢漂泊的英国士兵人不堪军队刻板的生活,从军队逃跑了,打算漫游印度实现探险的夙愿。1826年,他在穿越今天巴基斯坦的旁遮普地区时,发现了"哈拉帕”。他被这里的一片山丘上的废墟深深吸引,尽管岁月侵蚀,仍然依稀可见砖石城堡的废弃的城墙,到处散落着的东方风格的壁龛,以及建筑物的遗迹,在夕阳的照耀下,这一片废墟闪烁着神秘之光。他在日记中对古城遗迹作了生动的描述,并取名"哈拉帕”,他的发现和记载,使哈拉帕从此为世人所知。

1853年和1856年,英国在印度的考古队两次勘察了这一地区,他们一致认定,这里曾经出现过一个古代城市。

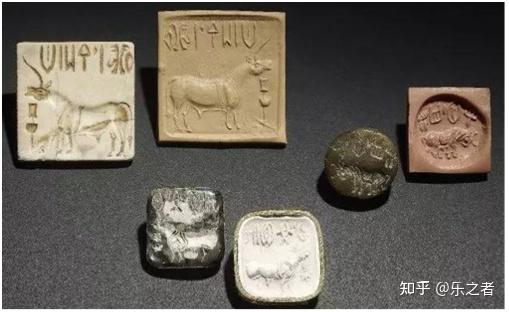

1873年,英国殖民当局成立了印度考古研究院。考古局长坎宁安首先探访了哈拉帕。但是当他来到这片废墟时,已经再也无法找到城堡的任何遗迹了。原来,英国当局为了修建纵贯这一地区的铁路,将哈拉帕遗址那些做工精致的砖石大部分用来铺做路基了。坎宁安得知后痛心疾首,为抢救这个遗址,他决定进行发掘。但遗址破坏严重,唯一收获是发掘了一枚石制的印章。印章用黑色的皂石制成,上面刻着一头公牛和六个无法释读的文字。这是一枚公元前3000年古印度河文明的典型物件,遗憾的是当时坎宁安作出了一个错误结论,认为这枚印意是从外国传入印度的,从而错失了一个伟大发现的机遇。

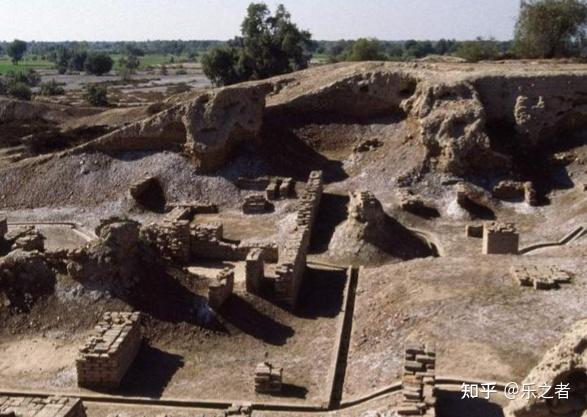

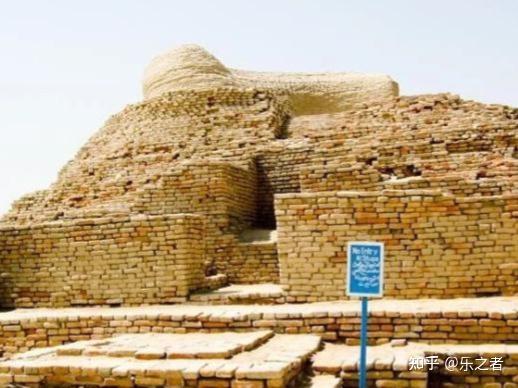

1919年一个偶然的发现,印度考古调查局局长、英国人马歇尔发现了与哈拉帕文化类似的摩亨佐·达罗。在摩亨佐·达罗的考古挖掘,一个规划完善、布局完整、有着精巧排水系统的古代城市重现于世,还发现了大量砖制建筑、石雕像、铜制工具和黄金饰品,发掘出的三枚皂石印章与哈拉帕发现的印章相同。考古学家们断定这是一个极为古老而独特的伟大文明,大约在公元前3000-前2000年中期的某一阶段,该文明是在印度河流域发展起来的,同时与美索不达米亚和印度河流域的城市之间存在某种贸易关系。

1944年继任印度考古研究院院长的惠勒爵士,强调通过自然地层对遗址进行系统而全面的考古挖掘。惠勒方法的运用,使得以“哈拉帕"命名的印度古文明得到进一步的发现。........1950年,破解了摩亨佐·达罗的一段高大平台地基的功能,这个大平台是一个巨型的谷仓;1955年,巴基斯坦考古局对位于印度河左岸的考特·第吉进行了考古挖掘,结果发现了16个不同的文化层,挖掘出了与哈拉帕和摩亨佐·达罗完全相同的陶器和印章。这进一步印证了印度河流域的文化是从内部产生的论断。

哈拉帕文化之前历史遗址的发现 哈拉帕、摩亨佐·达罗两个城市遗址的发现,也使研究者们更增添了对印度河流域文明未解之谜的兴趣:印度河的城市有多少年历史?谁是印度河流域的居民?他们是如何建造这些城市的?他们使用什么语言?

梅赫尔格尔位于距印度河西北约200公里的卡其平原,今属巴基斯坦。1974年,法国与巴基斯坦的考古学家联合对梅赫尔格尔地区的一个遗址进行考古挖掘,结果发现,约公元前7000年,印度河流域就进入了新石器时代,这比过去已知的印度河人类定居点的出现年代早了整整3000年。而成熟的哈拉帕文明的起始,则可以追溯到公元前3000-前2500年。这一发现意味着在印度河流域,存在着与尼罗河流域、两河流域以及黄河流域的文明几乎同样古老的文明。在这里,考古学家揭开了梅赫尔格尔的神秘面纱,找到了印度次大陆早期文明的源头。

考古研究者对梅赫尔格尔方圆2000多平方公里的范围进行考古挖掘,结果发现了有无数定居点的遗址。其中最有价值的遗址文化层年代在公元前6000年,而在这一层的下面,还有91米厚的沉积物,因此,新石器时期出现的年代初步定在公元前7000年左右。在遗址最下层的沉积物中,发现了大量谷物的遗迹, 梅赫尔格尔因此被确认为世界上最早栽培谷物的地区之一。 在这个最古老的土墩以南,还挖掘出了几个大的长方形建筑的遗迹,经考证为公元前5000年储存谷物的谷仓,推测是哈拉帕和摩亨佐·达罗那些大谷仓的前身。

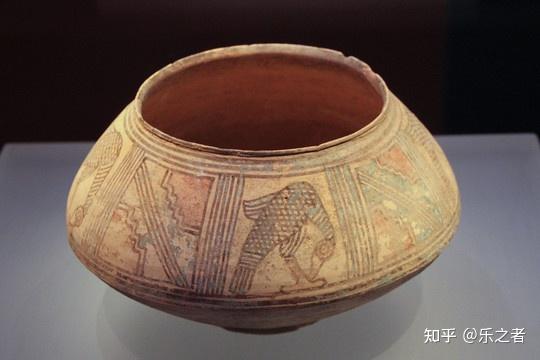

20世纪80年代对梅赫尔格尔土墩进行了深度挖掘,在30多个墓葬中,发现了大量精美的手工制品:比如高脚杯、碗、坛子。这些用具上饰有动物和几何图形,还包括早期的鱼鳞图案,其碎片之多,显示出当时大规模制造的痕迹。据考证,这些物品的年代大约在公元前4000年左右。

同时,在墓葬的地面上,还发现了用贝壳、天青石以及绿松石做成的珠子,说明在新石器时期,梅赫尔格尔就与西亚的美索不达米亚有着密切的贸易联系。更有价值的是在公元前3500年左右的遗址中,出土了与哈拉帕类似的陶制和骨制的印章,它预示着梅赫尔格尔与哈拉帕有着某种渊源关系。

公元前2500年左右,梅赫尔格尔神秘地消失了,而在它的南部约5公里的地方,考古学者发现了一个被称为"纳沙罗”的新定居地,而那里的文化沉积物记录了纳沙罗从类似梅赫尔格尔时期发展到类似哈拉巴文化时期的文明演进过程,再次雄辩地证明了许多考古学家的论断:印度古文明不是舶来品,而是在印度河流域肥沃的土壤上,古印度人民依靠其卓越的聪明才智创造和发展的。它在公元前2500年左右发展为以哈拉巴和摩亨佐·达罗为代表的城市文明。

三、哈拉帕文化的创造者

哈拉帕文化的发现,将古印度文明史往前推进了几千年,并且推翻了雅利安人是印度河流域最早的居民的假说(中亚游牧民族雅利安人大约在公元前1200年前后进入印度河流域)。那么究竟哈拉帕文化的创造者是谁,谁是哈拉帕文化的主人呢?

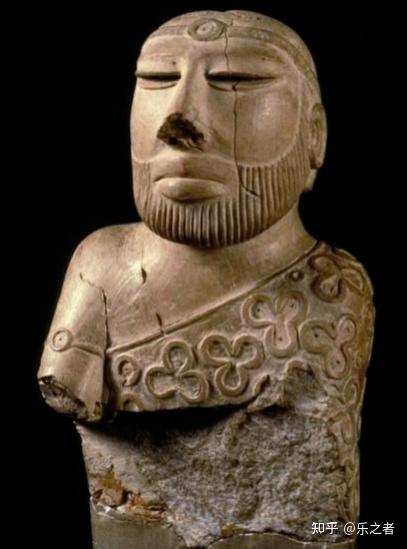

在哈拉帕和摩亨佐·达罗两座古城遗址中,考古专家们发现了数百具人类尸骨。这些人类尸骨无疑为判断哈拉巴文化的主人提供了有力的证据,没想到的是专家测量的结果却并非他们先前想象的那么简单:这批骸骨竟然包括原始澳大利亚人种、蒙古利亚高山人种、地中海人种和欧洲高山人种四种成分。

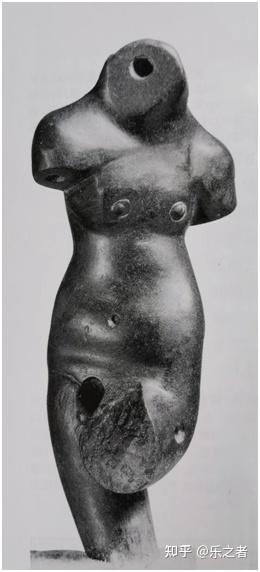

专家们只好另辟途径,从出土的艺术人像中寻找答案。艺术人像塑造的原型一般是当时社会风土人情的真实写照。根据在哈拉巴和摩亨佐·达罗遗址出土的大量石头和铜制的雕像,大致可以判定哈拉巴文化时期人种的基本特征:男子方头,矮鼻,身材中等,健壮,肤色黝黑,大多数留有短而顺的胡须。女性身材修长,长着硕大的乳房。学者们发现,他们与现代印度南部的达罗毗茶人颇为相像,据此推测,哈拉帕文化的创造者很可能就是原始的达罗毗茶人。(需要值得一提的是,达罗毗荼人也并非印度次大陆的最早居民,最早居民是澳大利亚类型的矮黑人或者叫棕种人,达罗毗荼人是由地中海类型高加索人与澳大利亚类型矮黑人的混血后裔。)

大多数学者支持这一说法,并提出了相关佐证。语言学家经过对出土印章上的铭文的研究,认为哈拉巴文化时期的文字尽管难以破译,但与今天印度南部达罗毗茶语有某种相似之处,那些铭文很可能就是原始达罗毗茶语。另外,从墓葬的方式看,也有某种相似的地方。所以,推测正是古达罗毗茶人创立了哈拉帕文化的文字,把古印度带入了文明时代。

不过,对墓葬中不同的人种遗骨还很难作出合理的解释,也可以说他们与达罗毗茶人同是哈拉帕文明的主人、共同创造了哈拉帕文化。这个历史之谜还有待未来进一步的考古发现。

近年来的研究认为,哈拉帕文化的先民可能受到了中东伊朗早期农业人群的影响,也许和伊朗南部埃兰文明的创造者有关。

哈拉帕文化的城市的统治者是什么人?考古学家按照惯例首先在摩亨佐-达罗寻找王宫和神殿,结果一无所获。是什么人,用什么样的方法统治这块辽阔的国土?是国王还是祭司王?为什么没有王宫和神殿?难道5000 多年前的印度河文明已经废弃了 君主制 ?摩亨佐·达罗和哈拉帕有着完全相同的城市建设,谁是它们的首都?这么大的国土不可能没有统治者,考古学家仔细研究第一块和以后出土的印章,但经过一个世纪的努力,印章上的字还是无法读解,仍然不能解释这个文明的来龙去脉。

四、灿烂的哈拉帕文化

哈拉帕文化属于青铜时代的城市文明(一种考古分期方法,新石器时代后面有一个过渡的叫铜石并用时代。在公元前3000年前后,人类早期的几个主要文明都开始冶炼一种铜与锡或铅的混合金属,即进入青铜时代)。

联合国教科文组织在1980年,把印度和流域文明时期最大的两座城市:哈拉巴和摩亨左.达罗列为世界文化遗产来保护。

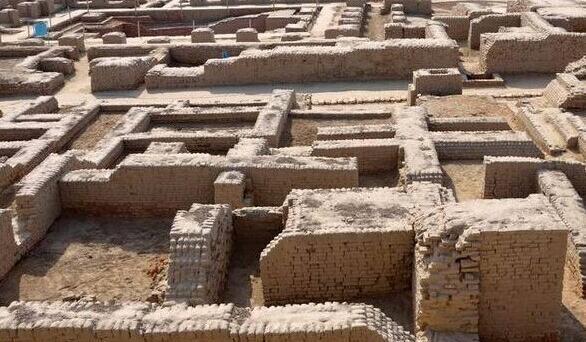

哈拉帕文化的城市是独特的,具有鲜明的特点: ( 先进! )

城市是按照统一规则和计划精心建成的,布局呈格子型,宽阔的主要街道环绕长方形的大街区;

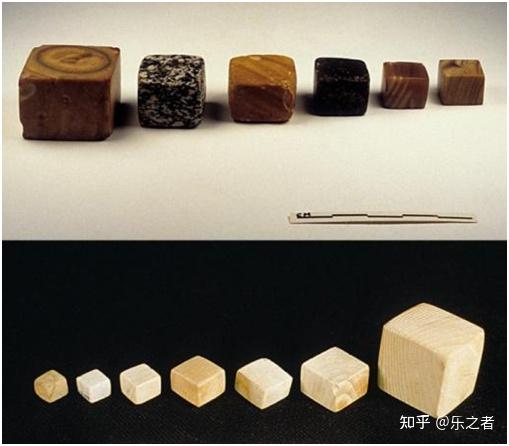

埃及的建筑物用的是石头, 美索不达米亚 的建筑物用的是太阳晒干的砖,而哈拉帕文化的城市建筑物是用窑内烧的砖建造的(不可想象!),整个印度河流域做砖的模子只有两种标准尺寸,可见各地的 度量衡 也是一致的;

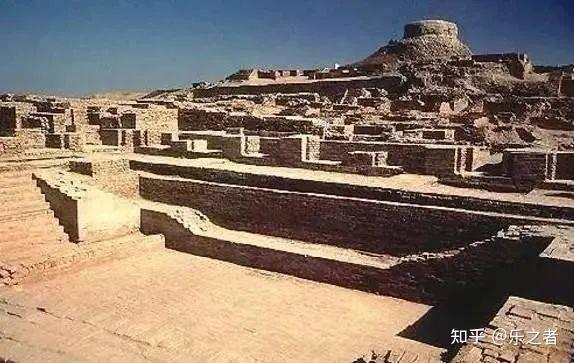

有完善、精巧的上、下排水系统;

有大型公共设施,如粮仓、浴场等,市民从事各行各业,均有相应所属生活和工作区域,井井有条且秩序井然;

找不到王宫、神庙。

在哈拉帕文化延续的1000年中,城市建设的规则处于静止不变的状态,每遭到洪水毁灭性的破坏后,重建的 新城市 总是跟原来的城市一模一样。如此整齐划一的布局和有条不紊的组织似乎遍布整个印度河文明区。

哈拉帕和摩亨佐·达罗两座城市的面积和布局很相似,其中摩享佐·达罗保存得更完整。

摩亨佐·达罗城占地约85万平方米,人口大概有3万~4万人,城市分为卫城和下城两部分。卫城有护城河和城墙,城墙上建有塔楼,还有公共建筑和大型粮仓。城中心有一个大水池,这可能与城中居民举行宗教仪式有关。下城的街道成南北或东西走向,或平行排列,或直角交叉,建筑物的墙角都砌成圆形。城中街道两旁的房屋一般用烧制的红砖砌成,排列非常整齐,分为居住区、商业区和手工业区,其中有住宅、店铺、饭馆等。和其他古代文明相比,这里的建筑规划是最完善,也是最标准化的。就连砖的使用都是统一化标准建造的。城市中心修建有著名的大浴场,大浴场两侧设有台阶,并设有出入水口,入水口在上方,提供清澈的井水,出水口在下方,用来将废水引入印度河。浴场不但拥有完善的上下水设施,且四周还有一个个房间,被认为是保护个人隐私的更衣所或休息区。

城市规划还包括城堡,用来保护市民安全。城墙高12米,厚度达到14米,十分牢固。城堡用来存储粮食,在洪水到来之时保护市民人身安全,平时也用来作为城市会所。

从挖掘的墓葬来看,当时已经有了贫富分化,富人住在两三层的楼房里,庭院宽敞,甚至小孩子的玩具都镶着金银珠宝。而穷人则住在低矮的简陋小屋里,只能使用由泥土和贝壳制的粗劣的生活用品。

哈拉巴文明的遗址还出土了大量的铜器和青铜器,如斧、镰、锯、刀、渔叉等,表明当时人们已经学会了冶炼金、银、铜、青铜、铅等金属,但没有发现铁器。居民们以从事农业和畜牧业为生,农作物主要有大麦、小麦、棉花、椰枣等,牲畜主要有牛、羊、马、猪等。

城市的繁荣使哈拉帕的商业盛极一时,国际贸易特别频繁。遗址里发现的大量文物充分证明了它与波斯、两河流域、中亚,甚至缅甸、中国都有贸易往来。在波斯湾的巴林岛(古代称为狄尔蒙)发现了许多哈拉帕文明物品,表明巴林岛在当时是美索不达米亚和印度河流域之间进行海运贸易的一个中转站。从楔形文字的记载和两河流域出土的文物来看,当时哈拉帕文明出口的商品主要有铜、木料(如柚木)、石料(如闪长石、雪花石膏)、象牙制品、天青石、红玛瑕、珍珠等。哈拉帕商业贸易的繁荣,得益于他们建立的完善的度量衡体系。

哈拉帕文明已经出现了文字,主要刻在石头、陶器和象牙制成的印章上,文字是从右侧向左侧写的,主要文字大约有400到600个字符,称为印章文字,只可惜这种文字的已经失传,至今没有被解读。

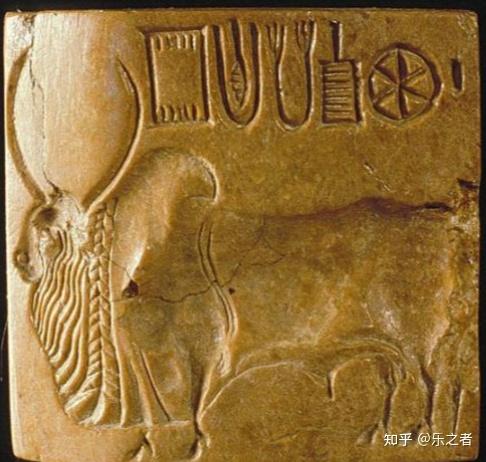

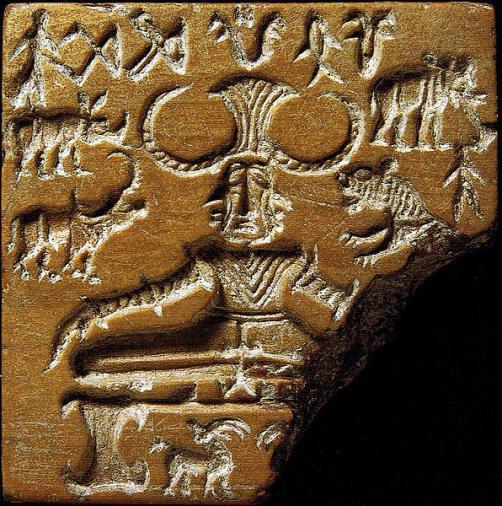

哈拉帕先民们制造了大量刻有人物、动物和文字符号的印章(挖掘出3万多,有人称哈拉帕文明是印章文明),虽然尚未破解哈拉帕文字,不过从印章上的形象上,还是可以推测出它所象征的意义。哈拉帕印章上有不少牛和牛角的形象,也有许多盘腿(被形容为瑜伽坐姿)的人类形象。一些图像的意象可能暗示了印度河谷文明与美索不达米亚的交流,一些元素,则延续到了今天的印度文化(比如瑜伽坐姿、跳舞形象)。

Pashupati印章是哈拉帕印章中最出名的一个。印章上的男子有3张脸(或4张),戴着角状头饰,被象和虎等动物包围。考古学家推测印章中的形象可能代表着某位神灵,比如湿婆神的原型,或者火神阿耆尼等,总之,在印度教传统中,这些神都长着不止一张脸。

哈拉帕文明金银珠宝设计和制陶工艺、乐器制造和艺术方面也达到了相当的高度。以摩亨佐·达罗的跳舞女孩雕像(见上)为例,使用金属材质铸造,是当时青铜器手工艺和艺术水平的杰出代表。

下图这个舞者像展示了人们对三维运动和生命力的掌握,这在早期的艺术作品中相当少见。当时的美索不达米亚和埃及的人体塑像只是纯力量的象征,要么表现神性的永恒,要么表现半神的王权。事实上,这件哈拉帕艺术作品是如此的奇特以致一些学者们甚至怀疑它的制作年代。

哈拉帕文明遗址中发现了世界上最早的上釉彩陶,制陶水平高,有的彩陶刻画着栩栩如生的动植物,艺术造诣高超。

- 哈拉帕文化的失落

印度河流域文明给我们留下了深刻影响,一个高度组织下运转的人类社会,为什么会变成一片废墟?璀璨的印度河流域文明为什么失落了呢?有几种说法:

一是说因为洪水 。洪水使得印度河流域改道,把整个摩亨佐.达罗彻底夷为平地,而每次摩亨佐·达罗都在废墟中重建,并建设的和原来城市一样,这样的洪水发生了七次,而城市也重建了七次。有证据表明,这种复制性重建是归功于得以完整地保存的城市规划记录。直到终于有一次更大的洪水,把印度河流域文明抹去。

二是因为干旱 。4000-3500年前在印度发现有严重干旱的证据,气候突变也成为印度文明衰亡原因的一个可能选择。

三是由于地质原因造成的 ,地下的火山活动使大量的泥浆、淤泥和沙子涌出地面,堵塞河道,形成一个很大的泥沙湖泊,把摩亨佐.达罗全给淹了。

四是瘟疫袭击了印度河流域文明 ,通过挖掘出的遗骨具有生前痛苦挣扎的姿态可以猜想。

五是一种离奇推测, 古代的外星人投下类似原子弹一样威力的毁灭性武器,突然毁灭了印度河流域文明。印度考古学家卡哈对出土的人骨进行了详细的化学分析,他说:“我在9具白骨中发现均有高温加热的痕迹……不用说这当然不是火葬,也没有火灾的迹象。”是什么异常的高温使摩亨佐-达罗的居民卒死呢? 人们想起了一些科学家推断的远古时代曾在世界不少地方发生的 核战争 。

当然目前最普遍的推测 ,在前2 千纪 中期遭到入侵者袭击及洗劫而去,在原地留下死城, 侵入者 为谁,仍有待考证,但这一段历史似乎在时间上可与古书《 梨俱吠陀 》提及的古代雅利安人攻打印度河地区相符。

公元前1750年左右,雅利安人驾马拉战车,从次大陆西北部兴都库什山脉的关口进入印度河流域,用武力征服了没有军事战斗力的达罗毗荼人,“雅利安”意为“高贵之人”,他们摧毁城堡,夷平村庄,把土著部落归入最低贱的阶层,印度涂毒至今的 种姓制度 由此产生,将原始城市文明占领后,创建了吠陀文明。

可以确知的一点是,摩亨佐-达罗在遭受致命一击之前, 经济与社会 状况已经严重衰敝,大洪水不止一次淹没大部地区,房屋建筑越来越粗劣,而且有过分拥挤的现象,致命一击似乎来得突然,但这个城市确实已在凋零中,有实据可以证明,继该文明之后的印度河流域文化极度贫瘠。所以最有可能的是受到雅利安人入侵的影响,有数百年之久,印度河流域文明的城市文化死寂了。

曾经璀璨的文明只剩下废墟和猜想,人类文明一夜消失会不会重演?印度河流域文明繁荣了八百年,沉睡了几千年后,在二十世纪二十年代年被唤醒,人类重新发现了古代文化和文明的历史遗迹,也引发了人类对自身过往的猜测,以及对未来的沉思。

从哈拉帕文明失落到孔雀王朝建立,这是印度文明史中被遗忘的一千多年。以雅利安人扩张为标志,通常称这一时期为吠陀时期。吠陀时期奠定了印度后续文明——恒河文明的重要基础,比如印度教和种姓制度。恒河文明在“一定程度”上有印度河文明的元素,但不是继承关系,期间相隔了一千多年。

乐之者