7 个回答

从地理概念上来说,

两河流域,又称为“美索不达米亚”(Mesopotamia),意思是“河间之地” 。两河流域可以分为南北两部分, 其分界线是两条河之间的最窄处,即今巴格达北部附近,北部称为“亚述”,南部称为“巴比伦尼亚”,南部又分为苏美尔和阿卡德。

从文明的角度上来说,

1.苏美尔: 是指公元前4500—前2000年左右在两河流域冲积平原南部兴起的古代文明,它跨越乌鲁克时代、早王朝时期、阿卡德王国、乌尔第三王朝及伊新第一王朝五个时代,是古代两河流域文明进入有史时代的第一个文明发展阶段,其文明的三大特色标志为楔形文字、滚印和塔庙。

在今伊拉克东南部幼发拉底河和底格里斯河下游。早期居民为苏美尔人。约在 公元前3000年 出现过一些奴隶制城邦, 彼此长期混战,先后称霸。 公元前二十四世纪中期, 乌玛国王卢伽尔-扎吉西 (约公元前2373-前2349年)征服南部各城邦,建立苏美尔国家, 定都乌鲁克城 。约在公元前二十四世纪末为阿卡德所灭。苏美尔人是两河流域早期文化的创造者。首先创造楔形文字。 是世界上最早出现的可考证的文明。

阿卡德帝国被库提人灭亡后一个世纪左右,古代两河流域南部苏美尔人以乌尔为中心的王朝(约2113BC-2006BC)乌尔纳姆所建。王朝统治时期,两河流域已经普遍使用青铜器,私有经济有较大发展,中央集权加强。末代国王伊比辛时期内外交困,阿摩利人入侵,埃兰人进攻,王朝灭亡。此后苏美尔人退出了西亚历史舞台。

________________________________________

2.亚述: 是从底格里斯河中游河畔的阿淑尔城发展而来的西亚古国。根据亚述语的发展变化,亚述学界一般将亚述历史分为古亚述(从大约公元前2000年到大约公元前18世纪)、中亚述(从大约公元 前1400年到大约公元前1050年)和新亚述(从公元前934年到公元前612 年)三个并不连贯的阶段。 [1]

亚述人在美索不达米亚历史上活动时间约有一千余年,亚述帝国是其历史上最强盛的时期。称雄的时间从公元前8世纪中叶到公元前609年,雄踞亚洲一个多世纪。首都尼尼微成为世界性大都市。公元前9世纪到前8世纪是亚述人扩张的大好时机。

古亚述城邦,亦称亚述城市公社。是一个奴隶制的贵族寡头共和国。约产生于公元前2500年。最早提到亚述的古代文献属乌尔第三王朝。居民以塞姆语人为主。此时社会分化已经很明显。上面是商人殖民者奴主贵族,下面是广大的自由民平民。和这些贵族平民自由民相对里的奴隶。公元前约1700年,亚述城邦向外扩张,势力曾达到地中海沿岸。但是,后来胡里特人的国家米丹尼称霸北部两河流域,古亚述历史就此结束。

________________________________________

3.巴比伦 [2] : 历史上曾经存在过两个巴比伦王国,阿摩利人建立的巴比伦王国时间较早,为与后来的巴比伦王国加以区分,史称为“古巴比伦王国”。而后来的同名王国,则被称为“新巴比伦王国”。

- 古巴比伦王国: 也称巴比伦第一王朝,是以巴比伦城为中心建立起来的奴隶制国家。约公元前19世纪为阿摩利特人所建,至第六代王汉谟拉比时,国势强盛,基本上统一了两河流域, 颁布《汉谟拉比法典》 。后在内部起义和外族的入侵下,帝国渐衰,约在公元前16世纪被赫梯王国所灭。古巴比伦文化对后来西亚文化发展产生过重要影响。

在古巴比伦王国统治后期加喜特人进入巴比伦尼亚。赫梯军队在灭亡古巴比伦后就返回赫梯, 加喜特人趁机建立了自己的王朝,逐步统一了巴比伦尼亚。 他们全面接受了两河流域的文化、宗教和语言。直至后期亚述人和埃兰人入侵,加喜特人的统治结束。

- 新巴比伦王国: 公元前7世纪居住在两河流域南部的塞姆族迦勒底人建立的帝国,首领纳波帕拉沙尔在亚述帝国岌岌可危之时,趁机逐渐控制了巴比伦尼亚,建立了新巴比伦王国。在尼布甲尼撒二世统治时国势达到顶峰。巴比伦成为当时近东地区的重要经济和文化中心。公元前6世纪波斯王居鲁士二世攻入巴比伦尼亚,新巴比伦王国灭亡。

—————————————————

其实。巴比伦文明与亚述文明都起源于苏美尔文明 ,他们继承苏美尔人的多神崇拜、宗教仪式、宇宙观、人生观和世界观,也继承了苏美尔人的历史观念。

(1)古亚述王沙姆什阿达德一世依照两河流域南部苏美尔人的政治制度、行政管理制度、文学文献传统、文字和度量衡等确立古亚述的国家统治模式;宗教上,他也遵循苏美尔人崇拜城市神和城邦神的传统,尊奉阿淑尔神为城邦神。

(2)古巴比伦人也继承和发扬苏美尔的文明传统,在古巴比伦时期编纂完成了大量苏美尔时期的文学作品和文献资料,其中最著名的《吉尔伽美什史诗》由古巴比伦人辛·莱克·乌尼尼根据巴比伦地区民间流传的“吉尔伽美什”的故事收集整理而成。这部作品反映了苏美尔城邦时代早期生活,既是古巴比伦人对历史文化的继承,也是对自身文化来源的认同。

在亚述民族宗教形成的过程中,巴比伦文明的影响起了极其重要的作用。

(1)中亚述王国早期,亚述人在文化上既继承了古亚述时期流传下来的亚述传统,也吸收了巴比伦地区的文化特色,他们认为巴比伦是世界文化中心,是两河流域的圣城。

Ø 阿淑尔乌巴里特一世信奉巴比伦的马杜克神。同时,这个时期的人名中,马杜克亦是主要元素。

Ø 图库尔提尼努尔塔一世在对巴比伦人作战胜利后,掠夺大量泥板文书并带回亚述地区,学习借鉴当时先进的巴比伦文化。这个时期的亚述文献也表现出明显的巴比伦特色。

(2)亚述帝国统治巴比伦地区时,先后有数位亚述王到巴比伦城主持每年的国祭。亚述王统治巴比伦地区时,同样供奉巴比伦神。这个时期,亚述人充分吸收巴比伦文化,充实和丰富亚述文化。《亚述法典》继承了《汉穆拉比法典》以及《埃什努那法典》等塞姆人法典的特点,只在某些细节上有所差别。亚述文学作品也从巴比伦地区引进,共中包括著名的创世神话《埃努玛埃里什》。

在双方的神衹崇拜中,除主神崇拜有所不同外,多神崇拜和城市神崇拜几乎相同,月神辛、日神沙马什等的属性和特征相同。 在亚述地区的各个城市中,城市保护神与巴比伦地区的城市保护神均属于两河流域神衹崇拜传统。巴比伦人和亚述人互相向对方神庙交纳“神赋”,这是从宗教权上昭示统治和被统治权,也证明双方的神衹崇拜具有共通性。

巴比伦人与亚述人政治历史的纠葛与民族文化的紧密联系反映出两河流域历史与文化的主要特色,这也是整个古代西亚历史文化的主要特征。这个特征在新巴比伦王国灭亡后由波斯帝国继承发扬,两河流域文明特征继续流传。

注意:

苏美尔文明和巴比伦文明这两个概念,苏美尔(Sumer)是古代的地域名称。而巴比伦(Babylon)是古代的一个城市名称,他们都是地理名称。但是苏美尔文明既不是“苏美尔地区的文明”,也不是“苏美尔人创造的文明”,而是以苏美尔语文献为主要标志的文明。而巴比伦文明或者说巴比伦-亚述文明是以阿卡德语文献为主要标志的文明 [3] 。

参考

可以参考我的系列专集,以下以古巴比伦的一篇文章为例:

确权声明:

本系列作品已申请 TSA 可信时间戳数字版权保护,为创作者本人所有,未经允许,任何单位及个人不得转载,编辑或以其它方式使用本作品。

终于,我们来到了巴比伦。

这是一座极负盛名却又恶名昭著,辉煌灿烂却又残酷苛刻,万众敬仰却又备受诋毁的古老城市。

这座古城的名字最早出现在阿卡德语中,并由此产生了希腊语版本的名称,我们现在所说的“巴比伦”正是从其希腊语名演变而来的。阿卡德人为该城命名时,为它赋予了一个含义——“上帝之门”。

我们曾经讲过,虽然最后关头的武力征服使埃兰人灭亡了乌尔第三王朝,但是行省的脱离和独立及阿摩利人的入侵,才是苏美尔王朝毁灭的真正原因。

埃兰人很快被驱逐出两河流域,阿摩利人填补了两河流域的权力真空,成了新的主人,从那时起他们开始了对两河流域地区将近 1500 年的统治。

两河流域地区进入了一个新的时代。

阿摩利人,即西塞姆人,对巴比伦尼亚的入侵是巴比伦本身崛起的直接原因 。由于他们早已放弃了游牧的习惯,除了更高水平的农业,他们的文明发展在很大程度上受到巴比伦尼亚文明传统的影响。

塞姆人的这场浩大的迁徙浪潮从地中海东岸直达幼发拉底河,当然,这场浪潮也是导致苏美尔人衰落并最终消失的一个重要原因。但是阿摩利人(Amurru),或者说西塞姆人,与其巴比伦尼亚北部的前辈一样,最初都来自阿拉伯半岛。

现在人们普遍认识到阿拉伯半岛是塞姆人最早的家园和摇篮。

实际上,阿拉伯半岛和中亚的平原一样都是人类种群的主要孕育地之一,我们可以追溯到有史以来的四次塞姆游牧部落的大规模迁徙,这些部落先后脱离了阿拉伯牧场的北缘,洪水般涌入其周边的邻国。

这种大规模的族群迁徙运动,第一次主要发生在阿卡德,即巴比伦尼亚北部。塞姆人越过底格里斯河和幼发拉底河谷后,首先在那里获得了立足之地。

第二次迁徙与第一次不同,被称为迦南人或阿摩利人的塞姆人首次定居迦南(古代巴勒斯坦),但是很难得知这两次迁徙之间到底间隔了多久。这个过程很可能是连续的,只是迁徙的方向发生了改变;但是为了方便起见,我们还是按照其影响将其区分为单独的运动,迦南地区的塞姆化是继巴比伦尼亚之后发生的,但同时又推动了巴比伦尼亚的完全塞姆化进程。后期的迁徙并非我们目前关注的焦点,而且毕竟只有其中的一支参与了此次历史进程。

第三次大迁徙始于公元前 14 世纪,从其在叙利亚建立的以大马士革为首都的王国起,他们就被称之为阿拉美亚人。

第四次,也是最后一次,发生在我们这个纪元的 7 世纪,伊斯兰军队在征服西亚和北非之后,甚至渗透到欧洲的西南部。尽管这是这一系列迁徙中的最后一次,但这也是 4 次迁徙中所覆盖的地区中最广泛的一次,它说明了早期沙漠游牧民族突破边界以武力强行进入定居文明时期迁徙的特点和途径。

由于全世界游牧部落的生活几乎是一样的,所以我们不难想象从这个地区出来的塞姆人的形象。即使在今天,在阿拉伯沙漠的洼地里,仍然有足够的水汽沉积以供牧草充分生长,足以养活游牧部落,带着羊群从一个地方迁徙到另一个地方。

这种游牧部落的生活在沙漠的苛刻条件下被迫变得极其单一,因为草原不能养活他,他必须靠羊奶和幼崽生活。他纯粹是一个牧羊人,带着他最简单、轻便的帐篷、工具和武器供其所需。

社会的类型是父权制家庭,因为每个游牧部落都由一群亲族组成,在其首领的指导下,不仅氏族的男子,而且就连妇女和儿童也都积极参与饲养羊群,制作简单的皮革工艺品,用毛发和羊毛进行编织。

一般来说,只要牧场能养活他的羊群,游牧民就不会去侵扰沙漠边缘之外的农业居民。

而且一些活动在农耕区域边缘的半游牧部落还可能与其文明程度较高的邻居进行货品贸易,甚至有时还会索取财物,否则就毁坏对方的庄稼。

但是只要能够满足他们简单的生活需要,大多数部落通常都会留在他们自己的区域。只有当牧场凋零时,游牧民族才不得不背井离乡,一旦他们征服了定居族群就会吸收其更高的文化,开始学习耕种,并使自己适应新的环境。

在沙漠的限制之下,他们似乎从未有过任何对其发展或文明进步的预期。阿拉伯游牧民族的生活中发生的唯一巨大变化是因为引进了马和骆驼。

不过当阿摩利人从踏入农耕文明那一天起,就似乎注定了这一切将会改变。

因为在乌尔城被攻克之前,苏美尔帝国实际上就已经崩溃了,虽然形式上还维持着统一的局面。

当时的两河流域被分解成大大小小的王国,其中最重要的有南部的巴比伦、伊辛(Isin)﹑拉尔萨(Larsa),以及北部的亚述、马里(Mari)和埃什努那(Eshnunna)这 6 个国家,这些王国都是入侵两河流域的阿摩利人建立的。

在大约两个世纪的时间里(约公元前 2000 ~ 前 1800 年),这些王国虽然大多时候同时共存,但却很不和平。南部的王国为了争夺乌尔的领地和苏美尔、阿卡德至高无上的统治权互相征战;而北部的王国为争夺穿越两河流域上游的贸易通道也是相互厮杀不断。

公元前 1894 年,一支阿摩利人在其首领 苏穆阿布 的带领下占据了巴比伦城,建立了独立的巴比伦王国,其核心文明范围大致相当于今伊拉克。

为了与后期公元前 1000 纪建立的巴比伦王国相区别,我们把公元前 2000 纪的巴比伦王国称为古巴比伦王国。由于该时代以巴比伦城为中心,学者们又将其称为古巴比伦时代。

当巴比伦已经成为这个世界上最为精妙绝伦的城市的时候,中国正处于夏朝,而整个欧洲还处于蛮荒状态。巴比伦文明继承了苏美尔-阿卡德文明,从公元前 19 世纪一直持续到公元前 6 世纪。

尽管巴比伦文明以农业为基础,但它更多的是一种城市文明 。

当时世界上还没有哪个城市,能在权力、财富、文化方面与巴比伦相媲美,在《圣经》中,巴比伦既是传说中的“伊甸园”,又是“堕落之城”。传说中的“空中花园”和“巴别塔”被视为巴比伦奢华和傲慢的象征。

古巴比伦王国又称”巴比伦第一王朝“(约 前 1894 ~ 前 1595 ),位于美索不达米亚平原肥沃的新月沃地,大致在今伊拉克版图内,是世界上历史最悠久的文明古国之一。

在美索不达米亚早期的历史上,巴比伦的地位似乎不是很重要,因为在苏美尔和阿卡德帝国崛起的那段漫长的岁月里,南方的巴比伦王很少被提及。但是自公元前 2300 年到塞琉古王国时期,巴比伦在西亚的首要地位,从未被动摇过。

古巴比伦的兴起

乌尔第三王朝灭亡后不久,埃兰人退回东方山地。另一支闪族人阿摩利人,从北部的黎凡特(Levant,东地中海)地区迁到两河流域,逐步控制了南美索不达米亚大部,建立起许多小王国。

古巴比伦王国,最初几十年只不过是一个不起眼的小国,在四周强敌的夹缝中生存 。

不过阿摩利人能够在南美索不达米亚上立足,也自有他的一些有利因素,例如亚述刚刚宣布独立,无暇他顾;而残存的苏美尔-阿卡德政权实力又很脆弱,根本就没有能力能阻挡阿摩利人的入侵。

南美索不达米亚实力较强的统治者只剩下了亚述的 伊路-舒玛 (Ilu-shuma,约前 1945 ~ 前 1906 年在位),他为保存南美索不达米亚的本土政权,顽强抵抗阿摩利人的入侵,并取得了一定的成效。因此,他炫耀道:

我确立了阿卡德人及其孩子们的自由,我精炼了他们的铜,我从沼泽地和乌尔、尼普尔、阿瓦勒(Awal,今巴林岛)和伊什塔尔神的基什、德尔,远到阿舒尔的边界起确立了他们的自由。

然而,到了 萨尔贡一世 (前 1860 ~前 1850 年在位)登上亚述王位后,亚述的军队便撤出了南美索不达米亚,只专注于在小亚细亚的扩张,于是南美索不达米亚最终落入了阿摩利人手中,从此巴比伦尼亚进入了阿摩利人的时代。

这时,苏美尔地区最重要的政治势力是南部的伊新、拉尔萨和北部的亚述,他们已共存了 2 个世纪。

拉尔萨王朝,是阿摩利人在巴比伦尼亚建立的第一个政权 。这些城邦为争夺两河流域的统治权和水源进行了长期的混战,伊新和拉尔萨的长期征战客观上为古巴比伦王国的建立创造了条件。

到了公元前 1894 年,阿摩利人的首领 苏穆阿布姆 (Sumuabum,前 1894 ~ 前 1881 年在位)选择基什城以西,幼发拉底河左岸的一个城市定为都城,建立了巴比伦王国。该城在美索不达米亚历史上具有重要的战略地位,它就是后来举世闻名的巴比伦城。从那时起,美索不达米亚被称为“巴比伦尼亚”,那里所有的居民被称为“古巴比伦人”。

苏穆阿布姆从来没有使用过“巴比伦王”的称号,这可能反映了当时他在巴比伦的地位还不是很重要,但我们传统上仍把他视为古巴比伦王国的第一位国王。

建国初期,古巴比伦仅仅是一个弱小的、时常向他国称臣纳贡的小邦。但到了第 6 代国王汉谟拉比统治时期,古巴比伦逐渐强大并通过不断的军事征服一跃而成为两河流域统一的大国。

值得注意的是,遗留下来的商业文献显示,巴比伦第一王朝的前 5 位统治者都没有称王,这颇让人费解。

造成这种现象的原因,可能是当时的统治者控制的地方不大,再者周围强国林立,如伊新、拉尔萨、亚述和埃兰都比巴比伦强大得多,所以早期阿摩利人为了能够在两河流域生存下去,不敢贸然称王,而是臣服于几乎控制了整个南美索不达米亚的埃兰。

古巴比伦的前 5 位国王花了差不多 60 年的时间韬光养晦,终于在汉谟拉比统治时期进入其鼎盛时代。

伟大的立法者——汉谟拉比

公元前 1792 年,汉谟拉比(Hammurabi, 前 1792~前 1750 年在位 )继承父位。他是古巴比伦最伟大的王,被汤因比称作“苏美尔的戴克里先”。

汉谟拉比之所以能统一两河流域,一是由于当时的外部环境对他有利。马里和埃什努那已臣服于亚述,伊新也逐渐衰落,拉尔萨一度被东方埃兰人征服。二是他采取了灵活机智的外交策略,通过一连串的战争,最终将巴比伦的版图扩张至整个两河流域,从而成为了巴比伦帝国的第一位国王。但是在汉谟拉比死后,由于他的继任者无能,他亲手创建的闪族帝国也随之土崩瓦解。

具体来说,汉谟拉比的历史功绩主要有:

1.统一两河流域

汉谟拉比登上王位之初,巴比伦还只是一个微不足道的阿摩利人城邦。

当时在美索不达米亚中部和南部,阿摩利人建立的城邦星罗棋布,他们为争夺新月地带的肥沃耕地而连年征战。

因此汉谟拉比即位时,巴比伦所处的地缘政治情况十分复杂:

强大的埃什努那盘踞在底格里斯河上游;

拉尔萨霸占着两河流域三角洲;

东方的埃兰王国控制着扎格罗斯山到美索不达米亚的贸易路线,并不时地入侵南美索不达米亚,通迫他们称臣纳贡;

北方的亚述国王 沙玛什-阿达德一世 (Shamshi-Adad I, 前 1809 年~前 1781 年)不但在小亚细亚(安纳托利亚)地区拥有广泛的殖民地,而且还打算向东地中海和美索不达米亚腹地扩张,只不过后来因突然去世才使亚述停止了对外扩张的步伐。

不过,汉谟拉比从他父亲那里接手王位时,巴比伦已经控制了波尔西帕(Borsippa)、基什和西帕尔,在该地区树立起巴比伦的霸权。因此汉谟拉比在位的前 10 年,外部环境逐渐变得有利起来,而国内也非常稳定。

汉谟拉比在位前期(前二十多年)该地区相对和平,他专注国内建设,积蓄力量,例如为了防御外敌而筑高城墙,还扩建庙宇等。

大约前 1766 年时,强大的埃兰王国为了控制穿越扎格罗斯山脉的重要商路而入侵美索不达米亚平原。埃兰与平原上的其他城邦联盟,袭击并摧毁了埃什努那和其他很多城邦,从而第一次将势力范围扩展到该地区。

为了巩固自己在该地区的统治,埃兰试图挑起汉谟拉比统治下的巴比伦王国和拉尔萨王国之间的战争以坐收渔利。

汉谟拉比和拉尔萨国王获悉埃兰的离间图谋后结成联盟,粉碎了埃兰人的进攻,将埃兰势力逐出了美索不达米亚,但在与埃兰具体作战时拉尔萨却按兵不动,这可坑惨了汉谟拉比,也让他非常恼火。

汉谟拉比愤怒于拉尔萨没有帮助自己,结果战事一结束,汉谟拉比就立即撕毁了和拉尔萨的盟约,改与尼普尔和拉伽什结盟,然后出兵占领了拉尔萨控制的乌鲁克和伊新。

汉谟拉比最大的性格特点是机智、灵活和善于变通 。面对美索不达米亚的复杂形势,他能审时度势,利用矛盾,各个击破。他的基本策略是团结邻邦,集中精力打击主要敌人。

由于美索不达米亚的各个城邦互相攻伐,他不愁找不到盟友。因此占领乌鲁克和伊新后,他又撕毁盟约,占领了先前的盟友尼普尔和拉伽什,随后又攻下了拉尔萨。

拉尔萨沦陷后,苏美尔诸邦再也无力阻挡汉谟拉比扩张的步伐,汉谟拉比除了惯用善变的伎俩外,还喜欢在敌人的上游修筑水坝,迫使敌人投降,否则他就挖开提坝,释放洪水,然后再发起攻击。

汉谟拉比向南部扩张时,北方阿摩利人的王国马里和延哈德(Yamhaod,即今日叙利亚阿勒颇)一直是他的盟友。

马里位于幼发应底河中游,起初汉谟拉比同马里国王 基姆利里姆 (Zimrilim,前 1755 ~ 前 1761 年在位)的关系非常密切,并管助他摆脱了亚述的控制,作为回报,马里则支持汉谟拉比征服拉尔萨。

在汉谟拉比忙于南部战事时,基姆利里姆联合其他城邦,征服了附近的一些游牧部落,并在美索不达来亚北部成功地发动了一系列军事行动,掠取了大量财富。

不久,汉谟拉比同基姆利里姆翻脸,撕毁了与马里的盟约。其原因一直是现代学者争论的话题,其实理由很简单:马里的战略地位非常重要,是幼发拉底河上繁荣的贸易中心,并与东地中海城邦有着广泛的贸易和外交往来,因而它成为该地区最大、最富庶的城邦,所以它自然成为包括汉谟拉比在内的其他城邦统治者觊觎的对象。

另外,马里掌控着美索不达来亚的水权,这是汉谟拉比不愿意看到的,对基姆利里姆来说,他也早已警觉到汉谟拉比的野心。通过常驻巴比伦的外交使节和谍报人员,他密切注视着巴比伦的一举一动,当察觉到形势有所变化时,他立即召回了帮助汉谟拉比与拉尔萨作战的本国部队,但为时已晚。

对于这位以前的老朋友,汉谟拉选择了直接开战,而不是通过谈判的方式以达到资源共享的目的。

公元前 1761 年,汉谟拉比发动了对马里的闪电战,马里几乎未做任何抵抗便缴械投降。但不知为何,汉谟拉比将繁荣的马里夷为平地,基姆利里姆的豪华宫殿也被付之一炬。

基姆利里姆似乎被杀,因为从那一年开始,他的名字没有再出现在历史文献里。

为什么汉谟拉比不将马里纳入自己的直接统治之下,而是将其彻底摧毁,这让现代学者颇为费解。也许汉谟拉比的目的是想让巴比伦成为美索不达米亚最伟大的城邦,而繁荣的马里会降低他的声望。

为达到控制整个美索不达米亚的目的,汉谟拉比从马里开向阿舒尔,向亚述王 伊什麦-达甘一世 (Ishme-Dagan I,前 1780 ~ 前 1741 )开战。

战争过程中,双方都积极拉拢较小的城邦结盟,以争取主动。最终,汉谟拉比占上风,击败亚述后废黜了伊什麦-达甘一世。

新上台的亚述国王 姆特-阿什库尔 (Mut-Ashkur,前 1730 ~前 1720)被迫向他称臣纳贡。但是汉谟拉比没有在亚述建立直接统治。

此时,他的劲敌只剩下埃什努那。

在位第 38 年,汉谟拉比灭埃什努那,此役,他以残酷的决河屠城的手段赢得了最后的胜利。

汉谟拉比花了整整 35 年的时间,以灵活的外交手腕和军事手段,剪除了城邦割据。至此,除了西部黎凡特的阿勒颇和卡特纳(Qatna,今叙利亚西部)外,古巴比伦王国的疆城从波斯湾延伸到地中海,两河流域空前统一,古巴比伦王国的扩张达到了极限。汉谟拉比因此自诩为“强大之王”“巴比伦之王”“阿摩利人之王”“苏美尔和阿卡德之王”“世界四方之王”。

汉谟拉比不仅是一个伟大的战士,更是一位杰出的政治家 。征服苏美尔-阿卡德后,他集中精力治理国家,致力于提高百姓的生活水平。现已发现汉谟拉比及其继承者的大量契约碑和他本人的 55 封信函。通过这些信函,我们可以大体了解汉谟拉比统治的一些情况。

2.政府建设

在统一两河流域的过程中,汉谟拉比建立了中央集权专制制度,集行政、司法、军事和经济大权于一身 。他极力宣扬君权神授,自称“众神之王”,专制王权和神权趋于统一,正如他说:

安努(即天神)与恩利尔为人类福祉计,命令我,荣耀而畏神的君主,汉谟拉比,发扬正义于世,灭除不法邪恶之人,使强不凌弱,使我有如沙马什(即太阳、正义之神),昭临黔首,光耀大地。

汉谟拉比建立了庞大的官僚机构。他不仅设立了中央政府机构,还派总督管理较大的地区,对于城市和较小的地区则派行政长官管理,各级官吏由他亲自任免。在享有一定自治权的城市,国王通过城市行政机关贯彻自己的意志。

从汉谟拉比与地方行政长官 辛伊迪那姆 (Sin-iddinam)和 沙马什-哈西尔 (Shamash-khazir)的书信往来看,他直接控制着国家的一切重大事务,比如他亲自决定一些悬而未决的问题,直接颁布敕令审判具体案件,甚至一些琐碎的事务,也亲自过问。这说明汉谟拉比留给地方官员自由管理的空间很窄。

辛-伊迪那姆和沙马什-哈西尔是汉谟拉比派往拉尔萨的皇室官员,他们与汉谟拉比往来的信函,署名日期是拉尔萨国王 里姆辛 (Rim-Sin)失败后的第 29 年。

信函内容主要反映了战后重建时期对当地情况不熟悉的官员提出的一些诉讼种裁和行政管理问题,如土地所有权、税收、商人特权和物价控制等。

例如,他曾下诏命令拉尔萨地区的总督将 3 名宫廷门更押解到王宫;在另一篇诏令中,他指示辛-伊迪那姆调查一件行贿案,如果情况属实,将赃款、赃物、受贿者及知情人证押送到王宫;有一篇诏令提到,汉谟拉比命令辛-伊迪那姆将 8 名未到任者押送到巴比伦城,此 8 人中包括一名队长、一名宫廷待者和一名占卜者。

此外,地方官员如有不轨之举,受害者也可直接上诉至中央政府甚至国王本人,例如,当有一个人向汉谟拉比申诉后,汉谟拉比写信批评沙马什-哈西尔,要求他按照申诉者的要求去做,“立刻满足他”,“让他不要再来这里,在我面前出现”,并“让他不要再申诉”等;如果沙马什-哈西尔没有给他满意的答复,汉谟拉比则会斥责他:“我对你非常不满意,因为你太过分了。”

虽然在汉谟拉比统治时期,王权得到加强,但从他与大臣们的通信语气来看,汉谟拉比的行政管理似乎没有想象中的那么强大、有效;从内容来看,汉读拉比似乎太过专注于一些日常细节,对下属缺乏支持,经常做一些无谓的批评。过分的抱怨反映了汉谟拉比对王权的危机意识。

汉谟拉比的中央政府组织情况,所知甚少 。从现有的材料来看,他身边的一些官居要职之人(具体职位不详)应该构成了中央政府权力的核心,其中较著名的是 卢-尼努尔塔 (L.u-Ninurta)。卢-尼努尔塔不仅掌管王室事务,还负责公共事务;不单执行国王的命令,在某些方面还拥有独立决定权。

如果有人在地方蒙冤,可直接上书卢-尼努尔塔并由他直接做出最后裁决或将案件移交给地方行政机关审理,后者根据他的指示进行处理,并把结果呈报给他。

有时地方总督也直接听命于他,例如他经常写信批评沙马什-哈西尔在工作中的过失。

他还参与国王政策的制定,汉谟拉比在一些问题的处理上经常征求并采纳他的意见。

无论是王室依附民还是自出公社成员,若遭受不公都可直接上书国王或卢-尼努尔塔,求得公正解决。

在军事方面,汉谟拉比组建了一支常备军作为专制统治的支柱 。军队的最高指挥官是将军,由国王任命。阿摩利人是军队的核心。

汉谟拉比实行土地与军事义务相结合的兵役制度 。士兵从国王那里取得土地,但必须承担兵役义务。汉谟拉比严禁军官侵吞士兵财物,违者要被处以死刑,另外他还从经济方面保证士兵的地位,使国家有一支随时可征召的军队。

汉谟拉比的专制统治还表现在他对经济方面的控制 。国家对地方征收各种赋税,神庙经济完全纳入王室经济,使其成为王室经济的一部分。汉谟拉比以前,神庙官员自称“神庙的仆从”或“神的仆从”,但从他开始,这些神职人员改称“国王的仆从”,汉谟拉比还控制着地方神庙的收入,并亲自处理地方呈送的经济案件。

为了加强中央集权,汉谟拉比竭力神化自己,他自称“天神安努与地神恩利尔所宠爱之人” 。为适应中央集权的需要,他将巴比伦主神——马尔杜克神的地位提到众神之上,同时他也为各城之神修建庙宇,以取得被征服地区人民精神上的归附。

3.水利建设

今天,我们也许会由衷感叹:古巴比伦人如何在这片干燥的荒丘上创造出这么辉煌灿烂的文明。事实上,水在这里是一种奢侈品。当然,巴比伦人是幸运的,因为这里有幼发拉底河和底格里斯河。

同埃及的尼罗河和中国的黄河一样,幼发拉底河和底格里斯河是巴比伦人的母亲河。这两条河不但使巴比伦人从南到北有数千里的舟楫之利,而且在其南端每年春天会定期泛滥,带来沃土,适宜农耕。

古巴比伦之所以成为闪米特人的伊甸园、西亚的谷仓,靠的就是这两条河流的泛滥。但每年的 5 月到 11 月, 却完全无雨,因此在这一带,一旦河流不再泛滥,巴比伦就会成为不毛之地,所以水是巴比伦人的生命线。灌溉农业在两河流域经济中占重要地位。

汉谟拉比非常重视水利建设,并将其置于统一管理之下 。他开凿了沟通基什和波斯湾的运河,使大片荒地变成良田。这些措施,他的前任萨尔贡、乌尔纳穆都曾经实行过,但汉谟拉比做得更加完善,他的国家被认为已经是一个成熟的奴隶制中央集权国家。

他在位的第 8、9、24、33 年的名年都是开凿河渠之年。如第 33 年的铭文所说:

当安努及恩利尔,把苏美尔和阿卡德两地治理的责任交付给我时,我即决心开一条运河。现在运河开通了,大家把它叫做汉谟拉比惠泽运河(Hammurabi-nukhush-nishi)。有了这条运河,不但苏美尔及阿卡德两地用水不致匮乏,而且运河两岸,荒地变成了良田。现在,人民有着堆积如山的粮食,有着喝不完用不尽的水……流亡的百姓,我收容他们。给他们吃,给他们穿,给他们住。

除了水利建设外,汉谟拉比还广修庙宇,美化巴比伦城 。他在幼发拉底河上建了一座桥,实现了两岸的互通。经过汉谟拉比的大规模建设,巴比伦城成为当时世界上最为壮观的大都市。

4.《汉谟拉比法典》

虽然汉谟拉比统治下的古巴比伦王国,比阿卡德王国和乌尔第三王朝更为长久,但是真正让汉谟拉比名垂千古、历经三千多年仍然家喻户晓的却是《汉谟拉比法典》。

统一两河流域后,为了整顿社会秩序,汉谟拉比约于公元前 1772 年(有的说为公元前 1754 年)颁布了《汉漠拉比法典》 。《法典》被视为世界历史上最早的一部系统的成文法典,该法典为后人研究古巴比伦社会经济关系和西亚法律史提供了珍费的材料。因此,汉谟拉比被后世誉为“古代世界最伟大的立法者”。

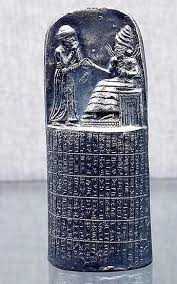

《汉漠拉比法典》刻在一块黑色玄武岩的石柱上,最初可能矗立在“太阳神”“正义神”之城的西帕尔,现珍藏于法国卢浮宫 。

这根石柱很可能曾屹立在西帕尔某座神庙的公共庭院内,石柱顶部还刻有国王从太阳神和正义使者 沙玛什 那里接过法典的场景。在国王王宫的所在地可以见到它的复制品,特别是在巴比伦的马尔杜克神庙 埃萨吉拉 (Esagila)。埃萨吉拉的意思是“高顶之屋”,这座神庙不仅是巴比伦城的宗教中心,更是整个帝国的核心。

公元前 12 世纪,当埃兰王 舒特鲁克-那特一世 灭亡加喜特巴比伦王朝时,把刻着法典的石柱搬到了首都 苏萨 (Susa)。

埃兰国王攻克了巴比伦后,自感成就非凡,不甘身死名逝,于是打算在这块巨大的圆柱石碑正面刻上自己的丰功伟绩。可是,毁去上面的字迹后,不知何故却没有刻上新字。后来在苏萨和亚述等地发现了法典的泥抄本片断,从而使石碑被磨损的部分补齐复原。

埃兰王国后被波斯所灭,波斯帝国的大流士于公元前 6 世纪上台,也定都苏萨,这个石柱法典便又落入了波斯人手中。

1901 年, 丁·摩根 率领的法国考古队在埃兰古都苏萨遗址中发现了该法典,其正面 7 栏已被磨光,但原文却保存良好,只有其中的第 35 条被磨损。

其实,两河流域的统治者很早就有重视法制建设、制定法律的传统 。

《乌尔纳穆法典》是世界上最古老的法典,而《汉谟拉比法典》是古代第一部比较完整的法典,并在许多方面都不同于前者。

这是因为汉谟拉比统一两河流域后,社会经济形势发生了较大的变化 。乌尔第三王朝以前,王室经济占统治地位,私有经济处于从属地位,但到汉谟拉比时代,私有经济已渗透到社会生活的各个层面。另外,汉谟拉比时代的社会环境也发生了空前的变化:巴比伦已是一个多民族、多部落的社会,而且私有制已得到充分发展。

在早期的苏美尔-阿卡德时代,所有的社会个体都认为自己是家族的成员之一,在神的眼里大家都是平等的仆人。

在这种社会环境下,任何争议的解决都可以诉诸一个为众人所接受的价值体系,借助于这个全体成员都普遍接受的价值观,大家就能处理一些纠纷。在这个价值体系中,血浓于水,公平的赔偿总比复仇更为可取。

但是,当城市居民与游牧民族大量接触后,出现了一种完全不同的生活方式。说着各种西部闪米特阿姆鲁语的阿摩利人与他们不甚了解的讲阿卡德语的人混住在一起。在这种情形下,摩擦很容易产生,冲突也在所难免。家族内的纷争和家族间的世仇时常出现,族间血仇肯定会威胁帝国的凝聚力,所以原先的习惯法已经不适应巴比伦的社会状况。

面对新的情况,汉谟拉比便仿效其前辈,以苏美尔人的法典为依据,并结合当时巴比伦人的实际情况和阿摩利人的习惯法,颁布了著名的《汉谟拉比法典》。

当然,同乌尔纳穆早期的法律一样,这部法典并不等同于现代意义上的法典 。它的内容既不全面,也没有规定法律原则;它提供的是一系列的范式,即记录国王审案经过的范本。实际上这更像是对长久以来的司法传统的再现,有点类似于盎格鲁-撒克逊时代的普通法系,重视先例和判例法,而不是《拿破仑法典》体现的那种大陆法系。 不过尽管如此,该法典的覆盖范围还是很广。

《汉漠拉比法典》由序言、正文和结语三部分组成。序言和结语约占全部篇幅的 1/5,语言丰富,辞藻华丽,有许多神化、美化汉谟拉比的言辞,仿佛是一篇对国王的赞美诗。例如在“序言”中,汉谟拉比如是说:

安努那克之王(King of the Anunaki),至大之安努,与决定国运之天地主宰恩利尔,授予埃阿之长子马尔杜克以统治全人奥之权,表彰之于伊吉吉(Igigi,诸天神)之中,以其庄严之名为巴比伦之名,使之成为万方之最强大者,并在其中建立一个其根基与天地共始终的不朽王国——

当这时候,安努与恩利尔为人类福祉计,命令我,荣耀而畏神的君主,汉谟拉比,发扬正义于世,灭除不法邪恶之人,使强不凌弱,使我有如沙马什,昭临黔首,光耀大地。

一部世俗的法典,汉谟拉比却使它穿上了神的外衣。很明显,他的目的是神化自己,宜扬君权神授。在这篇序言中,有些话,例如法律的自的在于“为人类福祉”“发扬正义于世”“使强不凌弱”,仍具有较强的现实意义。

《汉谟拉比法典》在开头借助神的口气说话,接着转入世俗的条款。

《法典》正文内容总体上可以分为 7 类:

1.诉讼和审判(第 1 ~ 5 条);

2.保护私有财产(第 6 ~ 126 条);

3.婚姻、家庭与财产继承(第 127 ~ 195 条);

4.人身保护的规定(第 196 ~ 214 条);

5.劳动、报酬、工具和责任事故的追究(第 215 ~ 241 条);

6.租赁牲畜、船只以及佣工和报酬的规定(第 242 ~ 277 条);

7.赎还奴隶的规定(278 ~ 282 条)。

法典中,与家庭有关的律例占比最大,涉及订婚、结婚和离婚、人伦、儿童、收养和继承等问题。

在《汉谟拉比法典》中,明确了罪刑与惩罚的程度 。同《乌尔纳穆法典》以罚款或处罚土地的方式不同,汉谟拉比的诸多律例并没有规定经济上的惩罚,《汉谟拉比法典》是同态复仇法的缩影,追求的是报应的正义法则,量刑直接与相应的罪对应,即遵循“以眼还眼,以牙还牙”的原则。如:

挖去别人眼睛的人,也要被挖出眼睛。

打断别人骨头的人,也要被打断骨头。

打掉同等地位者牙齿的人,将会被敲掉牙齿。

如果在给别人做手术的过程中致其死亡,或是用手术刀挖去人的眼晴,医生将被剁手。

如果为别人建房子时没有正确施工,导致房子倒塌砸死了房主的话,那么判处建房者死刑。

如果压死的是屋主的儿子,那么这个建筑工人的儿子应被处死。

而对于经济纠纷,《法典》重视证据,主张“让买方小心提防”的原则 。这一原则似乎不那么残酷无情,但看上去不像是法律,例如《法典》就有如下一些规定:

任何在没有证人或者合同文书的情况下,如果于他人的儿子或者奴隶处购买白银、黄会、男女奴隶、斧头或者是羊、驴以及其他任何东西的人,或者为此负贵的人,都将被视为盗贼且判处死刑。

如果证人不在近处,法官可以给予其 6 个月以内的期限,如果 6 个月找不到证人,则为说谎者,应受刑罚。

倘若委托交付保藏(东西)时并无证人及契约,而其交藏之处否认,则不能作为起诉的根据。

如果一个人租借公牛或者驴子,然而狮子却在回野中杀死它们,它们的所有者自担损失。

租用他人的牛倘若却将牛虐待或殴打致死者,必须赔偿一头牛。

若租借公牛却弄断牛腿或者脖子韧带的人,要赔偿一只牛。

租借公牛却挖出其眼睛者,将赔付牛价的一半。

若有人租用公牛,该牛却因非人为的原因死亡,租借者向神灵起誓自己没有过错以后可以被免罪。

在严格对待犯罪证据方面,《汉谟拉比法典》成为后世法律的标准 。然而在判定一个人有罪或无辜时,《法典》却使用古老的神判法,即判处被告跳到河里,如果没有沉下去则表明他无罪,如果沉到河里则有罪。不过,神判通常适用于最严重的罪刑,如巫术和通奸,因为这两项罪最有可能破坏巴比伦社会的稳定。如:

倘自由民控自由民犯巫蛊之罪而不能证实,则被控犯巫蛊之罪者应行至于河而投入之。倘彼为河所占有,则控告者可以占领其房屋;倘河为之洗白而彼仍无恙,则控彼巫蛊者应处死;投河者取得控告者之房屋。

倘自由民之妻因其他男人而被指摘,而她并未被破获有与其他男人同寝之事,则她因其夫故,应投入于河。

《汉漠拉比法典》对女性的社会权利也给予了一定的关注 。一些条款反映了男女平等的思想,例如法典的第 151 条就规定:

倘居于自由民之家之妇,为使其夫之债权人不至将她扣押,曾与其夫立约,使之给她以有关文书,则自由民于娶妇前倘负债务,其债权人不得扣押其妻。

与此相同,若此妇人嫁于夫家前倘负债务,其债权人也不得扣押其夫。在对待奸淫罪方面,无论男女,都受重罚,甚至死刑。

在古代社会,女性的地位一般比较低下,但是《汉谟拉比法典》却还是保障了妻子的一些权利,例如:

如果丈夫经常外出鬼混、对其妻家暴的话,那么妻子则可以要回嫁妆,回到娘家(第 142 条);

如果妻子久病不起,丈夫可以另娶,但是要供养病妻终生(第 148 条);

如果妻子离婚,丈夫对其嫁妆赔偿后,她就可以离开(第 149 条);

丈夫离世,其妻可以与子女共同继承他的财产(第 172 条)。

当然,我们也不能过高地估计女性在巴比伦社会中的地位 。总体上来说,妻子在家庭中的地位仍还属微不足道,只是丈夫生孩子的机器,例如丈夫对妻子不满意,可以轻松离婚。再如,妻子如果比较懒惰,只顾打扮自己而不照顾孩子的话,那她可被淹死。如果陪嫁女仆不能给男主人生孩子,那么女主人可以卖掉她。如果女祭司开设酒店,或者进入酒店喝酒,则这个女人将被烧死。

以现代人的眼光来看,法典的许多做法是原始而野蛮的,但在当时的历史条件下,无疑是人类文明的巨大进步 。

著名的历史学家 威尔·杜兰特 说:“这部法典总的来说是文明的、进步的,不但较它晚出 1000 多年的《亚述法典》赶不上它,就是与现代欧洲某些国家的法规相比,也并不逊色。”

在结语中,汉谟拉比虔诚地希望巴比伦的每一位君主,都能重视这部代表正义的法典。他在结语中说:

此为确立真正福祉及仁政于国内的常胜之王汉谟拉比所制定的公正的法律。我,汉谟拉比,无敌之王。我未尝蔑视恩利尔所赐予之黔首,而马尔杜克委我以牧养黔首之任,我亦未尝疏忽,我为黔首寻见安全之居地,解决重大之困难,以光明照耀彼等。

我以萨巴巴(Zamama)及伊什塔尔所赐予我的强大武器,以埃阿所赋予我的智慧,以马尔社克所授予我的威力,驱逐上下之敌,消弭纷争,使国家得享太平,人民栖息之所有所庇护,而无惊恐之虞。

我受命于伟大之神明,而为仁慈之牧者,其王笏正值;我之恩泽广被于吾城,我保护苏美尔与阿卡德之人于我的怀抱,赖吾庇护女神及其诸兄弟之助,我得以和平统驭世人,以我的智慧保护之。

为使强不凌弱,为使孤寡各得其所,在其首领为安努与恩利尔所赞扬之巴比伦城,在其根基与天地共始终之神庙埃-沙吉刺(E-Sagil,巴比伦马尔杜克神庙名),为使国中法庭便于审讯,为使国中宣判便于决定,为使受害之人得伸正义,我以我的金玉良言铭刻在我的石柱上,并置于我的肖像亦即公正之王的肖像之前。

……

其有涉讼的受害的自由民,务来我的肖像亦即公正之王的肖像之前,诵读我所铭刻的石柱,倾听我的金玉良言,便我的石柱为彼阐释案件,使彼获得公正的审判。

……

愿此石柱昭示彼以统治之道,以我所决定的司法判决,以我所确立的司法裁定,使彼能以公正之道统驭黔首,为彼等作司法判决,为彼等作司法裁定,以消灭其国中不法与奸究之徒,赐与其人民以福祉。

……

愿沙马什使其王朝永存,使其得以公正之道牧养其人民。

正是依靠这部法典,汉谟拉比时代的巴比伦社会才成为古代东方奴隶制国家中统治最为严密的国家 。至今,这部刻在石柱上的法律仍是世界上最古老、最完整的法典。《汉谟拉比法典》不仅被后起的古代西亚国家如赫梯、亚述和新巴比伦等继续适用,而且还通过希伯来法对西方法律文化产生了一定的影响。中世纪天主教教会法中的某些立法思想和原则便源于该法典。

汉谟拉比所坚持的“普遍接受”和“永久性”的立法原则已经成为后世诸多法律的基本出发点 。《汉漠拉比法典》说明了法律意识和契约观念已渗透到美索不达米亚人的日常生活中,反映了美索不达米亚社会的契约文明与人本主义精神。

仅仅就统一两河流域,建立巴比伦王国的功绩而论,汉谟拉比就足以跻身于最有影响力的帝王之列,然而使其更具影响力的却还是《汉谟拉比法典》。

后世学者普遍将汉谟拉比誉为一位卓越的立法者,一些美国政府大楼内可以发现他的形象。汉谟拉比是美国国会大厦众议院会客厅大理石浅浮雕上雕刻的 23 位立法者之一。在美国最高法院大厦南墙的横饰带上刻有汉谟拉比从巴比伦太阳神沙玛什手中接受《汉谟拉比法典》的形象。

古巴比伦社会状况

《汉谟拉比法典》展示了古巴伦社会复杂的政治经济生活情景,至今仍是研究古巴比伦时期社会、经济状况最重要的历史材料。

从法典中的有关条文可知,当时社会存在着严格的等级制度,全体居民被分为三个等级: 阿维鲁 (awilum)、 穆什根努 (muskenurm)和 奴隶 。

阿维鲁直译为“人”,其成分比较复杂,既有上层居民,也有底层民众 :

上层为少数王族、高级官吏、高级祭司和大商人等奴隶主统治阶级,他们拥有很多奴隶;

底层是广大农民、士兵、牧人、园丁和工匠,他们须服兵役、交纳赋税,其中多为受压迫的自由民,一旦丧失了公社土地,也就丧失了阿维鲁的身份。

一些学者对第一和第三个词汇的意义存有争议 。一般认为阿维鲁是拥有公民权的自由民,但如何界定居民的身份,其标准不是很清楚,如果按财产划分的话,巴比伦的法律文献或私人信件没有提供任何答案,甚至不存在任何细微的证据。有学者认为,阿维鲁有时指贵族,有时指任何自由民,偶尔指从国王到奴隶的任何阶级成员;穆什根努本来指平民,但有时又指不同于神庙和国家的私人。

由此我们可知,虽然最高的上层等级包括所有的朝中官吏和大臣,政府的高级官员和公务人员,以及大地产所有者。但是,财富或地位并不构成上一等级与下一等级成员的唯一区别 。事实上,虽然大多数成员都享有这些优势,但也可能有人会因为自己的过错或不幸而丧失这些优势,却依然享有自己的社会地位和特权。因此,这种区别似乎是基于种族资格上的。

而且上层等级或者贵族,正如我们对他们的称呼一样,是占统治地位的族群,来自开创了巴比伦第一个独立王朝的西塞姆族或阿摩利族。

随着时间的推移,其种族纯洁性往往会通过与先来的居民通婚被逐渐稀释,尤其是在一些地方先来的居民已经与入侵者结成了利益联盟共同进退。甚至有可能,后者中的一些人通过军事或政治服务从一开始就获得了阶层上的认可。但是,从广义上说,我们认为社会秩序中的最高阶层可能是种族中贵族的自我认定。

第二等级的“穆什根努”直译为“敬礼”,又译为“谦卑的、低下的”,因此他们可能指是脱离了氏族、家庭和公社,隶属于王室的人。也就是说,穆什根努是非全权的自由民或依附民,包括神庙经济代理人和从王室领取份地的士兵及依附于王室经济的“纳贡人”及其后代等。这个等级有一定的私有经济,其中富者还拥有奴隶,但多数人是下层的自由民。

但是,第一阶级和第二阶级的区别还是很明显的 。阿维鲁作为社会结构的上层部分,其社会地位和权利同后两个等级相比,有很大的优势。法典对他们区别明显,分别对待,这一点从法典上就有直接的体现。

从《汉谟拉比法典》有关规定可以看出,穆什根努在法律地位上比阿维鲁低 。例如法典就有规定:

如果一个阿维鲁伤害另一个阿维鲁的眼睛或骨头,该犯要遭同样的惩罚;但是如果一个阿维鲁伤害了某个穆什根努的眼睛或骨头,则该犯只需赔 1 马那(maneh,约重 505 克)的银子便可了事,而且,如果只是打掉了这类人的牙齿的话,那么仅仅只需要赔偿 1/3 马那的银子。

如果一个贵族偷了属于私人或神庙财产的一头牛或其他牲畜,或者一条船的话,他必须支付该财产价值的 30 倍作为补偿;然而,如果小偷是中间第二等级的成员,则罚金就减到 10 倍的价格,但是如果他没有财产来支付罚金的话,那他将会被处死。

由此我们可知,人口中的第二阶级包括了不属于贵族阶层的大部分自由人;事实上,他们在贵族和奴隶之间形成了一个中间等级。

他们的名称本身就意味着一种次等的状态,虽然他们并不一定贫穷,可以拥有奴隶和财产,但他们并不享有上层等级的特权。他们很可能代表了被统治族群,部分源自居民中古老的苏美尔人,部分源自于早已定居于巴比伦北部由于交往和通婚而丧失了大部分种族纯洁性和独立性的塞姆人。

古巴比伦社会的最底层是奴隶 。古巴比伦称男奴为“瓦尔都姆”(wardum),女奴为“阿玛图姆”(amatum)。奴隶的来源除了战俘外,也有从外国买来的,还有不少是债务奴隶。

他们处在社会的最底层,法典又明确规定奴隶是不受法律保护的财产和工具,因此,奴隶的买卖是当时一种较普遍的现象 。例如法典第 118 条就规定:

债务人如以其奴或婢为债奴,债权人则有权将其转让或出卖,并不得起诉追回。

购买奴隶的价格一般为 20 舍克勒银子(约重 168 克),也就是相当于一头耕地牛的价钱,但在实际买卖中奴价因人而异,有的男奴可卖到 90 舍克勒银子(约重 756 克),有的女奴则才只卖到将近 4 舍克勒银子(约重 31.7 克),买卖奴隶时买卖双方要签约并盖上在场证人的印章。

法典还规定,卖主须保证出售的奴隶在一个月内不患癫痫病。

在维护奴隶主对奴隶的所有权方面,法典规定的非常严酷 。例如,法典第 7、15、19 条就明确规定:

凡拐骗、藏匿他人或宫廷里的奴隶者处以死刑;

如果理发师未经奴隶主许可而剃掉奴隶的发式标记的话,则其应处砍手之刑;

凡蒙骗理发师(以上)这样做的人,应处死刑。

如果奴隶犯了严重的罪,就要受到极为严厉的惩罚,例如奴隶如果不承认自己的主人或者是打了自由人之子的嘴巴的话,那么将糟受割耳之刑。

但不过总的来说,奴隶的命运并不是特别悲惨,因为他们被认为是其主人家中的成员,而且作为一件有价值的财产,保持他的健康和良好的状态显然更符合主人的利益。

此外,出于保护本国本族的传统习惯,《汉谟拉比法典》又作出如下规定:

如果一个人负有债务,因而卖掉了妻子、儿子或女儿,或是(把他们)作为债务奴隶交出,他们将在买主或债务主的家里工作三年,第四年他们将获得自由。

虽然奴隶的买卖是一种较为普遍的现象,但是奴隶也可以通过收养、婚姻、付赎金等方式获得解放和自由,尽管这是少数情况。

另一方面,如果一个人将逃跑的奴隶抓住并带回给主人,则奴隶的主人将支付一定数额的报酬作为回报 。为了防止非法占有奴隶以及使奴隶容易被识别,还制定了专门的立法。例如:

如果一个烙印工未经主人的许可而在奴隶身上打上烙印的话,那么这个烙印工应被砍掉双手;如果他能证明他是受到另一个人欺骗才这么做的,则那个人应被处死。

虽然奴隶作为一个最低等级,几乎没有自己的权利,但根据一些规定,在某种情况下,他们也可以享有一些权力,甚至获得自由 。例如:

对于一个勤劳的奴隶来说,当他还在为主人的服务时,他有可能获得自己的财产。

或者一个奴隶可能从亲戚那里继承财富,在这种情况下,经过主人的同意他就能够赎回自己的自由身。

还有,如果一个奴隶被敌人俘虏并被带到外国土地上进行出售,然后又被他的新主人带回自己的国家,那他可以要求获得自由,而不必向任何主人支付补偿。

此外,一个奴隶在其为奴期间,也可以获得某些权力 。例如:

如果女奴为她的主人生了孩子,她的主人就不能用她来偿还债务;如果他这样做了,他就必须用钱来偿还原有的债务来赎回她。

一个男奴隶,不管他属于贵族还是属于第二中等的阶层,都有可能娶一个女性自由人,如果他这样做了,那么他的孩子是自由的,并不会成为其主人的财产。

男奴隶的妻子如果是一个女自由人,那么在其丈夫死后留下的婚姻财产,假设这对夫妻在他们作为夫妻时获得了财产,这时奴隶的主人就只能拥有一半的财产,另一半归这个女自由人保留为她自己或她的孩子使用。

以上这种结合成为一种可能性的事实表明,条件较好的奴隶与中间等级中较处境较差的成员的社会地位之间没有非常明显的鸿沟。

在地理气候方面,由于巴比伦尼亚的亚热带气候,所以运河对农业耕作的顺利进行也起到了至关重要的作用 。王室出于利益的考虑需要始终保持运河的畅通并定期进行清理。有证据表明,巴比伦第一王朝时期几乎每一任国王都开辟了新的运河,并扩展其所继承的水利灌溉和运输系统。

由于河流携带的大量的淤泥部分沉积在运河中,特别是在靠近主流的那些河段,其结果是运河的河床不断抬高。所以每年都有必要把这些沉积物挖出来,堆在河岸上,以致于河岸逐年越涨越高,直到清理淤泥要比开凿新河道所需的劳动力还多。因此,运河河道每隔一段就要不断地在旧河道旁边再开凿新的河道,很可能许多文献中记载的运河的开凿实际上只是对因泥沙淤积而完全堵住的旧河道的重建。

我们知道,较大的运河可以直接从河道中获得供水,尤其是在河岸比湍急的底格里斯河低些的幼发拉底河沿岸。但是沿着底格里斯河和运河的岸边,显然必须采取一些手段把灌溉用水从主河道提高到较高的土地上。

巴比伦的一些铭文提到了一些灌溉设备,但并没有描述它们的确切形式和结构,不过此类设备一定与现在使用的非常相似或者区别不大。如今在埃及有一种手工操作的比在美索不达米亚更为常见的用来抬高水位的最原始设备叫作 沙杜夫 (shadduf)。这种设备中间有横梁做支撑,一端悬挂着一个桶用来提水,而另一端则固定着一个配重。这样将满桶的水提升时就需要相对较少的力量。

在库云吉克(Kouyunjik)发现的一个亚述的地基浮雕上也有像沙杜夫那样的设备,这证明这种发明曾在底格里斯河流域使用。两个这样的设备一起使用,一个在上另一个在下,可以将水位连续提升。这些可能是早期巴比伦人经常采用的将水位提高到田地高度的方法。

从第一王朝时期的王室书信中,我们得知运河不仅可以用于灌溉,还用于水路运输 。这些书信中有的指示把谷物、椰枣、芝麻籽和木材运到巴比伦,我们得知羊毛和油是通过水路大量运输的。尽管我们所掌握的最早的证据来自尼尼微的地基浮雕,但在底格里斯河和幼发拉底河运输重物时漂浮在充气皮囊上的筏子可能很早就开始使用了。

这种筏子直到今天仍然存在,特别适合于运输沉重的物体,因为它们通过巨大的桨或橹保持在河流之中被顺流冲下。筏子是由木材和兽皮制成的。由于在河流的上游有着丰富的木材,所以造价并不昂贵。在行程结束时,货物登陆后,筏子被拆开,原木被售出以赚取利润,皮囊被放掉气后打包,用驴子驮着由商队带回上游。

此外,古巴比伦王国给后世留下了大量的商业契约和信函,也生动地描绘了那时的社会和家庭生活 。法律规定了家庭成员之间的相互责任,任何关系的变化都要以法律形式在证人面前得到适当的记录和证明。

关于结婚、离婚、收养和抚养子女等都有详细的规则,而婚姻财产的规定和处理、寡妇的权利和继承法都由国家按照传统方式来管理。

也许社会制度中最显著的特点是妻子在巴比伦家庭中的公认地位,以及妇女普遍享有的极其独立的地位 。任何具有法律约束力的婚姻都必须有正式执行并经证明的婚姻契约,没有这种必备条件,在法律意义上,一个女人就不被视为妻子身份。另一方面,一旦起草了这样的婚姻契约并得到确认,就必须确保其严格执行,不可侵犯。妻子必须保持贞洁,否则将遭受严厉的惩罚;另一方面,丈夫也有责任根据他们的条件维持妻子适合的地位。

法律给予妻子充分的保护,在被丈夫遗弃的情况下,允许她在某些条件下成为另一个男人的合法妻子。

如果丈夫故意抛弃她,并非被迫离开了他的城市,她可以再婚,而且他回来时不能再娶回她。但是,如果他的遗弃并非出于自愿,比如一个男人在战场上被俘虏并被掳走的话,这条规则就不适用;妻子可以在他不在的时候根据她丈夫的事情来决定她的行为。这种规定倾向于保护这位妇女。

如果丈夫在被囚禁期间拥有的财产足以养活妻子,则她没有理由再婚;如果她成为另一个男人的妻子,则该婚姻不被视为合法的,而且她将因通奸罪而受到严酷的惩罚。但是,如果丈夫没有足够的钱养活妻子,人们就会认为她需要自谋生路,并且允许她再婚。

俘虏回来后可以领回他的妻子,但第二次婚姻的孩子仍然和他们的父亲在一起。

离婚法也维护妇女的权益,除非能够证明她不做家务,没有尽到妻子的义务时,才对她进行严厉的处理;在这种情况下,她可能被休掉而得不到任何赔偿,甚至沦为丈夫家中的奴隶。但是,在没有确凿证据的情况下,她的生计是完全有保障的,因为丈夫必须归还她的婚姻财产,如果她没有婚姻财产,他必须给她生活补贴。

她还有子女的监护权,丈夫必须为他们提供抚养和教育;在他去世时,离婚的妻子和她的子女可以继承他财产的一部分。妻子患有永久性疾病也被认为不构成离婚的理由。

这些规定十分生动地阐明了已婚妇女在巴比伦社会中的地位,这种地位不仅在古代是无可比拟的,而且在自由和独立方面与现代欧洲许多国家相比都要优越。

通过以上这些史料我们可以发现,女性在社会和家庭生活中不仅有相应的权利,而且也发挥着重要的作用。

此外,《汉谟拉比法典》和一些私人信件也提到了一系列女祭司和依附于神庙的妇女的情况。

在两河流域早期历史上,女祭司的数量并不多,但到了古巴比伦时期,女祭司集团兴起 。女祭司分为不同的等级,最高级别的叫“恩图姆”(entum),其次为“那迪图姆”(nadttum)。除了这两个等级外,法典还提到了其他等级的女祭司,如“淑吉尔图姆”(sikirtum)、“库尔玛什图姆”(kulmasitum)和“卡迪什图姆”(qadistum)。

恩图姆的社会地位非常高,被视为是城邦主神的女人。在一些地方,特别是乌尔,只有国王的姊妹或女儿才有资格担任恩图姆,她们被视为神需要的女人。每个城邦只有一个恩图姆,在她之下有许多个那迪图姆。

那迪图姆也来自地位显赫的贵族家族,同被视为神的女人,但她们在世俗社会生活中的作用似乎更大。那迪图姆可以结婚生子,并且孩子随母姓;也可以选择不生孩子,只是名义上与丈夫结婚,但是她可以给丈夫提供一位女仆以满足丈夫的需要,或收养一名孩子。

一些契约文献经常提到那迪图姆,其中一些不但拥有房子和土地而且还拥有对这些不动产的处置权。例如,在出土于西帕尔遗址的 53 个房屋买卖契约中,女祭司在 14 个契约中作为卖主出现,在 29 个契约中作为买主出现,占了买主总数的约 55%。

巴比伦的女祭司具有极高的社会地位,是社会中的“特殊妇女”,在家庭中她们摆脱了“父权”“夫权”和“子权”的控制,享有和男子同等的地位。女祭司享有的这些权利在古代社会中是非常罕见的。女祭司献身于神,名义上是神的配偶,代表家族为神服务。当有家庭成员去世后,女祭司为其主持宗教仪式。女祭司大都出身高贵,出嫁的时候有大量嫁妆。因此女祭司在家庭中有很高的经济地位,从而为其较高的社会地位提供了有力保障。

阿摩利人来到巴比伦尼亚后,没有迹象表明他们对苏美尔实行民族压迫,苏美尔的宗教信仰也未发生根本性的改变 。

古巴比伦时期,宗教最明显的变化是马尔杜克神的出现。从公元前 3000 年代直到汉谟拉比时代,南美索不达米亚最主要的宗教和文化中心是尼普尔城。

汉谟拉比崛起后,南美索不达米亚的文化中心转移到了巴比伦。巴比伦的保护神马尔杜克也相应地成为南美索不达米亚最高的神,但阿舒尔神仍是北美索不达米亚最高的神。随着马尔杜克神上升为南美索不米亚的主神,巴比伦城也相应地成为圣城,国王必须在此加冕才能合法。

古巴比伦经济

在阿摩利人的统治下,富有活力的私人经济和贸易非常普遍 。《汉谟拉比法典》的制定或许就是为保护私有财产,并按照巴比伦契约精神规定经济秩序和私人经济生活。

在古巴比伦,神庙仍是国内最大的地主和资本机构 。他们不仅驱使依附于神庙的劳力和奴隶耕种神庙土地,而且还向外借钱、种子、牛给商人或个体农民而盈利。但这一时期,神庙经济的一个明显特点是私有化有了很大的发展。神职人员不但可以自由从事买卖和贸易,而且其财产还可传给子女。神职人员的这种行为是合法的,巴比伦人认为这样不会冒犯神。因此,神庙既是巴比伦人祈祷的地方,也是集贸市场。

虽然私有制经济蓬勃发展,但王室经济仍占主导地位 。王室不但拥有自己的商队而且还垄断了渔业贸易,由代理人负责经营,鱼是献给神的重要祭品。在巴比伦,捕鱼业似乎全部由阿摩利人从事。捕到的鱼除了满足王室和祭司用外,剩余的全部销售给赶来的商人,然后再由商人出售给百姓。王室还对羊毛、椰枣和蔬菜等贸易征税。因此,除了经商收入外,税收成为王室的另一个重要收入来源。

从事国内贸易是巴比伦最重要的商业活动,但对外贸易也同样重要 。在第一王朝时期,巴比伦的商业活动导致大城市的规模显著增长,不再仅仅是当地的分配中心,而且开始从事更远的商业活动。

由于缺乏维持自身文明生活发展的银、铜、锡和木材等产品,因此他们积极从事对外贸易,出口农产品和手工产品以交换本地缺乏的贵金属、石头和木材。此外,巴比伦尼亚和埃兰之间一直保持着密切的商业往来,但汉谟拉比在西方的征服为都城的商人们开拓了新的市场。这条通往幼发拉底河和叙利亚的主要贸易路线已经畅通无阻,在那里一切为阻止阿摩利部落的入侵而设置的军事据点和防御工事都徒劳无功。

同苏美尔-阿卡德人一样,巴比伦人与帝国西部的阿摩利人和迦南人也进行贸易往来。巴比伦军队不时地穿过黎凡特和迦南,保护商人的安全,所以阿摩利商人可以自由地穿梭于美索不达米亚平原上。

不过,有时连汉谟拉比也不能完全保证商人们的安全,因为当时在近东地区土匪的袭击和现在一样地司空见惯;而且如果商队冒险离敌国的边境太近的话,总是存在被敌人抓去的额外风险。在这种情况下,国王保证货物的损失不需由代理人承担,因为他们已经冒着生命和失去自由的危险在进行运输了。

如果有代理人在途中被迫放弃他所携带的一些货物,他回来时必须宣誓详细说明具体数额,然后他可以免除一切责任。但如果在城市的长老们面前他被证明企图挪用钱财或物品来欺骗雇主,他就必须付给商人他所欺瞒的货款的 3 倍。法律并非只保护一方,对于更有权力的雇主法律同时也给予代理人的同等保护。

如果雇主否认对方已将应得的款项还给他并被判定企图以此诈骗他的代理人,那么他必须付给他的代理人争议金额 6 倍的赔偿金。

商人通常预支用来交易的货物或货币,如果他愿意,他可以把自己的利润固定为资本价值的 2 倍,这说明这个时期对外贸易的利润是非常可观的。

但是,更通常的做法是商人和代理商分享利润,而且有时契约对后者不利,旅途中若有损失,他必须把收到的货物的全部价值偿还给商人。

在第一王朝时期,驴子是用来运送商品的主要驮兽,因为当时马还很少见,直到加喜特征服之后才在巴比伦得到普遍使用。

除了国家和神庙组织的商业活动外,私人商业活动也十分活跃 。这一时期出现了如巴比伦、乌尔、西帕尔和拉尔萨等一些商业中心。当时许多商船集中在巴比伦码头,巴比伦成为西亚重要的商贸集散地,而这些商业活动多半属私人性质,经营方式一般采用合伙方式,资本大多来自私人。

大商人称为“塔木卡”(Tamkarum),小商人称为“沙马鲁”(Samallum)。

大商人不但从事商业贸易、放高利贷、贩卖奴隶和为国家征收租税,而且还拥有王室份地。小商人则为大商人推销商品,并从大商人那里领取工资,有的则与大商人合伙经营,参与分红。虽然小商人的实力不如大商人,但有的可能也比较富有。小商人基本上是独立的私商,而不是王室官员。

在古巴比伦,由于人人享有财产权,所以奴隶也拥有财产甚至可以由子女继承 。国家对私有财产严格保护。

如果自由民财产受到损失,政府承认这是对公民财产保护不当,要对损失者进行国家赔偿,例如:

如果强盗不能被抓捕归案的话,那么被打劫者应于神前发誓,指明其所有的损失之物,则盗窃发生地点或其周围之公社及长老,应赔偿其所失之物(第 23 条)。

倘若(被打劫者)生命被害时,公社与长老需赔偿给被害人亲族一马那(约重 505 克)的银子(第 24 条)。

由于商业繁荣,借贷在巴比伦也非常普遍 。借贷分为实物和金银两类,一些有实力的大家族开设钱庄,钱庄经营高利贷、房地产和商业投资。其中,法典规定,贷谷利率为 33.33%,贷银利率为 20%。在贷谷、贷银和还债时,需要监察人和证人在场。钱庄对存户略收手续费,即开出银票。银票可做交易支付使用。不过,高利贷的盛行也使许多自由民因借贷沦为债奴,而债奴的增多,又威胁着国家的税源、兵源和社会的稳定,所以汉谟拉比对高利贷予以节制。

在巴比伦繁荣和富裕的背后,存在着大量的奴隶。奴隶生活在社会的最底层,他们同牲畜一样被视为奴隶主的私有财产。由于奴隶生育率远较自由人高,故随着时间的发展,奴隶人口自然就成了多数,并且还随时有着叛乱的危险。

在农业生产方面,汉谟拉比时代的农业生产方式,已不同于乌尔第三王朝时代的大规模集中经营方式 。乌尔第三王朝的那种王室直接经营的奴隶制大经济难以管理,而且容易引起奴隶的反抗和斗争,于是巴比伦将土地划分成 3 ~ 15 公顷不等的份地,分配给为王室服务的各类人。王室土地大体上可分为以下三类:

(1)王室直接管理的土地,包括王室庄园和皇家牧场、花园等。这部分土地由属于王室的底层人员来耕种,领取政府的定量配给。土地上的所有收益归王室所有。

(2)“服役田”或“供养田”。这类土地主要是分配给为王室服务的人。凡为王室负担某种义务之人,均可享有与其所负义务相当的一份土地作为报酬,但所有权归王室,服役之人只具有使用权。

一般说来,服役的内容和期限与享有的土地份额有关。这类土地又分两种情况。

第一种是可以有条件地转让和出卖的土地 。这类土地包括祭司和商人的份地,他们在购得土地的同时,必须承担附着在土地上的义务。 另一种是士兵的份地,这类土地不能买卖 。《法典》第 27 ~ 31 条规定,如果士兵在战争中被俘,其子若能代父服役,他就可以继承其父的那块土地;如其子年幼不能代父服兵役,就只留下 1/3 的土地给其妻,让她养育幼子;接替被俘者服役之人可以享用其土地,被俘者回来后仍可领回土地;如果士兵因离开职守而放弃土地,他人占用其土地并代其服役超过 3 年,即使他再回来也不能领回原来的土地。

(3)出租地。王室将这类土地出租出去,收取租税。这是王室收入的主要来源之一。领取和租种这类土地的人被称为纳贡人。这类土地同样不能买卖和转让。纳贡人通常要将所租种土地收成的 1/2 或 1/3 交给王室。耕地出租的常用租税形式是佃户用实物的形式缴纳地租。除此之外,一般的公民都拥有自己的土地,可以转让、抵押和买卖。国家承认私人土地的买卖和转让,并给予保护。

由以上我们可知:土地是巴比伦的主要财富来源,这是在人口中的两个上层阶级的控制下主要由奴隶进行耕作的。

在此条件下,佃户必须耕种土地,打理庄稼,如果他工作疏忽了,则必须向土地的主人支付这块土地估算的平均租金,并且他还必须将土地开垦并耕种之后才能归还。这些精心制定的政策一方面调整了土地主人的职责和责任,另一方面又规定了佃农应尽的义务。

由于田地租金通常是在收获时计算的,其数额取决于收获物的多少,所以由佃农承担洪水或暴风雨对作物造成的损失是不公平的;此类损失通常由田地的主人和耕作者共同承担,然而,如果损失发生时后者已经支付了租金,他则不能要求归还款项。

有证据表明,不但农民和土地所有者之间经常发生争执,就连农民和牧羊人之间也经常发生争执,因为后者在春天想要为羊群寻找牧场时,常常让羊啃食农民的庄稼。对于这种情况,需要支付一定金额的补偿。如果破坏发生在早春,植物还很小的时候,农民就收割庄稼,并从牧羊人那里得到实物补偿。但如果发生在年末,羊从牧场被带到城门旁的公地上,损失就更严重了;在这种情况下,则必须由牧羊人收割庄稼,并给予农民高额补偿。

同时,国王自己也拥有很多的牛和羊,他还对臣民的羊群和牛群收取贡赋。牛羊的所有者必须把牛羊生下的幼崽带到他们居住的城镇中心,然后把幼崽收集起来,添加到皇家的牛群和羊群中。如果主人试图隐瞒出生的幼崽逃避纳贡,那么他们以后就必须缴纳额外的费用,而且还要把牲畜赶到巴比伦。

国王和大神庙所拥有的羊群和牛群可能数量极其庞大,除了对私人所有者征收的贡品和税外,这些畜群本身也产生了可观的收益。畜群由委派的牧人来管理,有首领将畜群分成群组,安排在不同的区域放牧。国王定期听取其牧人之首和牧人们进行汇报,巴比伦尼亚的大城镇和地区的长官有责任巡视并仔细检查王室牧群的情况。在首都附近放牧的羊群都是在巴比伦剪羊毛的,国王常常传召他的牧人告知其剪羊毛的日期。属于王室和神庙财产的不同畜群,有时是由同一名首席牧官进行管理,这一事实表明国王本身对神庙的税收也有相当大的控制权。

赋税制度是由皇家制定和执行的,并在社会的畜牧业和农业生活的规则中扮演着重要的角色。照看牛群玩忽职守者将被处以罚款,但是主人不应对损失承担任何责任,除非能够证明主人自己存在过失。因此公牛可能会突然发疯,而撞了人,而被撞的人是不应向牛的主人主张赔偿的。但是,如果明知道那头牲畜顽劣,而且它的主人既没有削顿它的角,也没有把它关起来,他就有义务赔偿损失。另一方面,牛或驴的主人将其租借给了别人,则可以对其牲畜受到的损失或虐待要求赔偿。

制定这些制度的原则,是雇者须为其本来可以合理预防的伤害或损失负责 。例如,如果一头狮子在野外杀死了一只被雇佣的牛或驴,或者如果一头牛被闪电杀死,损失则由其主人承担,而不是由雇佣牲畜的人承担。但是如果雇者不小心残忍地殴打并杀死了公牛,或者如果牲畜在其负责期间摔断了腿,他就必须赔偿主人另一头牛。如果对牲畜的损害较轻,则雇者须按照固定的数额支付赔偿。很显然,这些规定只是王室对长期存在的传统的确认。

土地所有者在很大程度上依靠雇用的牧人和农民来照顾畜群和耕种庄园,而后者在牛、饲料或种子等方面的如果有任何不诚实的行为都将受到严厉的惩罚。例如,盗窃饲料者不仅必须赔偿损失,还有可能被砍掉双手。如果有人为了谋取私利,将一头委托他照管的牛借给别人,那么他将支付巨额赔偿,而如果一个农民偷走了他租用的田地里的谷物种子,导致没有长出庄稼分给所有者,那么他不仅要支付赔偿,还要在他本应耕种的田地里被用牛处以裂身之刑。

在汉谟拉比的时代,残酷的刑罚无疑在很大程度上是来自于早期更野蛮时代的传统,在那时只能通过极端惩罚来防止不诚实的行为。但在法规中保留这些条款无疑起到了有效的威慑作用,如果偶尔在严重犯罪的情况下执行严厉的判决,就足以保持对规则的尊重。

椰枣树是这个国家财富的第二个主要来源,在冲积层中生长茂盛,为巴比伦人提供了他们主要的食物之一 。他们也从椰枣树中酿造了发酵的酒和一种用来烘焙的面粉;椰枣树的汁液产生棕榈糖,它的纤维树皮适合编织绳索,而它的树干提供了轻便但坚固的建筑材料。古巴比伦早期的国王鼓励种植椰枣,以及花园和果园的布局,并为此制定了特别规定。

一个人可以在不付年租的情况下获得一块土地。他可以种植和照料 4 年,在他租佃的第 5 年,土地的原始拥有者收回花园的一半,而种植者自己则保留另外一半。

人们十分关注契约的实施情况,因为如果在种植园里有一块光秃秃的小块地没种的话,就被算作是种植者的那一半的部分;如果佃户在他最初 4 年的工作中对这些树疏于照看,那么他仍然有责任种植整个地块但却收不到属于他的那一半,此外他还必须根据土地的原始条件支付数量不等的补偿。

国家通过这种方式确保土地不因被接管而荒废。租用一个种植园的租金是固定的,为其产品的 2/3,佃户负责提供所有的劳动力和必要的灌溉用水。

第一王朝时期的司法,是在国王的监督下由正式任命的法院执行的 。法官由王室任命,而城市的长老们与他们坐在一起,协助他们听证和筛选证据,这事实上起到了防止法律管理中独断专行的作用。裁决一旦做出并记录在案,是不可撤销的。如果哪个法官试图改变这种判决,他就会被逐出审判席,并被禁止今后行使司法职能。这项规定也许是为了防止事后行贿的可能性;如果一个诉讼当事人认为判决不公平,他总是有权向国王上诉。

汉谟拉比的信件证明,他不仅对都城审理的案件,还有巴比伦尼亚其他大城市审理的案件,都进行严格的监督。他显然试图根除所有被授予权力的人的腐败。

有一次,他得知在杜尔古尔古瑞镇(Dûr-gurgurri)发生了一起行贿案,他立即命令地区长官调查指控,并将有罪的当事人送往巴比伦进行处罚。贿赂也要被没收并封存后送到巴比伦。

这是明智的规定,可以阻止那些倾向于篡改司法过程的人,同时又充实了国库。虽然国王尽可能事必躬亲,但在遥远的城市,他还是把这个责任交给地方官员。交至他面前的许多案件都是由于高利贷者的勒索而引起的,一旦国王证实他们有欺诈行为,就绝不留情。

国王与各阶层的祭司的关系也非常密切,他对祭司长及其下属的控制似乎和他对全国司法部门的控制一样有效 。在苏美尔人统治下,等级制度中更有势力的成员总是想要篡夺王室的特权,但是在西塞姆人的统治下,这种危险似乎完全不存在。

祭司集团的一个重要部分是占星家,他们的职责可能是定期向国王汇报天体的组合和运动,以确定其所预示国家命运的祸福。后来的亚述传统很可能起源于这个时期,我们可以得出结论,对历法的调整也是根据这样的建议进行的。

我们得知汉谟拉比在一封信中,通知他的拉尔萨当地长官辛伊丁那姆,他决定要在历法上加上一个中间月份。他写道,由于当年的年历有缺陷,开始的月份记为第二个埃鲁勒(Elul);他还补充了一个非常实际的提醒,即增加这个额外的月份,将不会因此而推迟支付拉尔萨城的常规贡赋。

巴比伦人的阴历中必须定期加入中间月份,以便与太阳年相对应;观察新月最早出现和确定每个月的第一天便是官方占星家们最重要的职责。

在年名的确定过程中,祭司集团肯定也起到了重要作用,因为大多数为年命名的事件都具有宗教性质。从苏美尔人那里继承下来的这种系统肯定并不简单,其之所以得以保留无疑是因为其所连带的集团和宗教仪规的神圣性。

毋庸置疑,一年的命名通常是在新年庆典上举行的,而且当年名中所纪念的事件是设置一个大祭司或奉献神庙设施时,我们可以假定,皇家的活动也是在确定年名这一天进行的。

通常情况下只是采用前一年的年名作为临时名称,然后也可能不举行命名仪式,除非在这一年中有一次重要的胜利或发生其他重要的事件需要重新命名来纪念。

国王一定是在旧的一年结束前与他的祭司顾问商量并及时确定新年名,以便能够使其及时传达到王国边远地区。

这一时期的另一个重要宗教阶层是占卜师集团,他们也似乎直接在皇家控制之下 。从第一王朝后期的一个国王阿米迪塔那(Ammi-ditana)的一封信中我们可以得知这一点,他曾写信给西帕尔的三位高级官员。信中描述了他们职责的性质以及他们被传召去履行职责的缘由。

国王得知在沙旮(Shagga)缺少粮食,因为这个小城镇在西帕尔的行政管辖区内,所以他写信给有关官员命令他们给那里送去补给。但是,在粮食被运到该城之前,他们要先向占卜师问卜,以确定预兆的吉凶。问卜的方法在信中没有具体说明,但很可能是肝脏占卜,这是当地一直普遍使用的占卜方法。

只有在占得了吉祥之兆的情况下,他们才能把粮食运进城里,我们由此可以断定国王如此警惕是因为他担心粮食短缺是由于沙旮的地方神生气所致。占卜师将能够查明事实,而且如果他们得出不祥之兆,就无疑会召唤当地的祭司采取措施。