【BON音樂】布拉姆斯:匈牙利舞曲集 Brahms: Hungarian Dances

Brahms: Hungarian Dances

– 資訊整理共享於網路,一起欣賞音樂與藝術之美 –

蹦藝術 | BONART

最愛的阿巴多與維也納CD封面

最暢銷的作品集

貝多芬之後的後期浪漫樂派,樂壇分為兩大對立的樂派。其一是以華格納、李斯特為主的標題音樂浪漫風格,以洶湧澎湃的情感、技法,征服觀眾;其二則是以布拉姆斯為主的新古典樂派,反對浮誇泛濫的情感表達,主張以古典形式表達婉約深沉的情懷。

而布拉姆斯一生創作無數,話題最多,收入也最高的一套作品,就是今天蹦藝術介紹的《匈牙利舞曲集》喔~

匈牙利舞曲的由來

《 匈牙利舞曲 》(德語: Ungarische Tänze ,英語: Hungarian Dances )是由 布拉姆斯 (Johannes Brahms, 1833-1897)創作的一組21首主要以 匈牙利 主題為基礎的的歡快 舞曲 ,完成於1869年。每一首的長度大約為1-4分鐘。舞曲中有布拉姆斯最受歡迎的作品,並也是他所獲盈利最多的作品。

根據維基百科,整套舞曲中只有第11、14和16號舞曲是完全原創的作品。而最知名的是 F ♯ 小調 匈牙利舞曲第5號(管弦樂版是 G小調 ),但其實這是以 貝拉·凱勒爾 的 查爾達什 「Bártfai emlék」為基礎創作的,而布拉姆斯誤將其當成了一首傳統民歌 。

最受歡迎的第五號原曲:

Béla Kéler – Bártfai Emlék Csárdás

更多Béla Kéler的音樂:

與匈牙利音樂家結緣

1853年四月到五月,布拉姆斯擔任匈牙利小提琴家愛德華.雷門尼 (Eduard Remenyi, 1828-1898 ) 的鋼琴伴奏,一同在德國各地旅行巡迴演出。

布拉姆斯與雷梅尼合作,為他伴奏。雷梅尼善於表現吉普賽風格的演奏,因此經常演奏吉普賽音樂,雷梅尼也與他分享許多吉普賽民族音樂,之後布拉姆斯對這種吉普賽音樂非常感興趣。布拉姆斯以為這是匈牙利的民族舞曲,認真採譜並為其編曲。

布拉姆斯作曲於1853年之弦樂四重奏曲《偉大

姚阿幸風格

》

編制:兩把小提琴、大提琴與低音大提琴

Brahms’s “Hymn in Veneration of the Great Joachim(Hymne zur Verherrlichung des großen Joachim · Johannes Brahms · Philippe Graffin · Claire Désert · Hebe Mensinga · Szymon Marciniak)

《偉大姚阿幸風格》樂曲小故事: 1853年春,剛滿20歲整的布拉姆斯,英俊得很~他隨同著匈牙利小提琴家雷梅尼(Eduard Reményi),第一次離開家鄉漢堡舉行巡演。在漢諾威,他遇見了日後最重要的音樂支持者,小提琴家姚阿幸。姚阿幸雖然只比他大兩歲,但早已名震樂壇。當時,姚阿幸非常欣賞李斯特的音樂,便把這位一見如故的小兄弟引薦給李斯特。 布拉姆斯與姚阿幸這兩位年輕人的友誼升溫很快。幾個月後,正逢姚阿幸在6月28日的22歲生日,當天姚阿幸從外地歸來。布拉姆斯和幾位樂友到車站迎候,他們帶著樂器,兩把小提琴,一把低音大提琴,並預備了個音樂小驚喜: 布拉姆斯揮筆寫下戲作《向偉大的姚阿幸致敬的讚歌》(Hymne zur Verherrlichung des grossen Joachim),標題帶著輝煌讚頌的感覺,但其實卻是一首吉普賽風的輕快圓舞曲,這音樂自然是暗示姚阿幸的匈牙利背景與演奏風格。樂曲開頭還故意要樂手演奏錯誤和聲,並模仿了姚阿幸平常排練時慣說的一些“切口”。 專輯裡演奏的Philippe Graffin的演奏妙趣盎然,活脫勾勒出火車站台那幅即景~而當時當然演奏第二小提琴的,就是布拉姆斯本人。 史上沒有記錄姚阿幸對這首戲作如何反應,不過,二人的友誼成就了一段樂史佳話。兩人關係之親密,竟到了布拉姆斯認為自己有權干涉姚阿幸的離婚事務,介入姚阿幸與夫人的婚姻協調,導致老友一怒之下斷交。直到後來布拉姆斯獻上一首傑作《雙重協奏曲》,才令兩位偉大音樂家再次恢復交情。

1867年布拉姆斯以最初的6首鋼琴聯彈曲送到出版社出版遭拒,直到1869年出版第1、2集共10曲之後,才得到好評。1880年又出版第3、4集11曲。這總共21首鋼琴聯彈曲目,就是布拉姆斯的《 匈牙利舞曲 》(Hungarian Dances )的完整出版。

1872年,布拉姆斯本人把第1~10號10曲改編為獨奏曲出版。而當年布拉姆斯出版這些作品時,很謙虛的說他是「編曲」,而沒說是他「作曲」,因此也沒有編入作曲編號。

全套四輯介紹

21首《 匈牙利舞曲 》全欣賞

0:00 Hungarian Dance N°1 in G Minor

2:57 Hungarian Dance N°2 in D Minor

5:37 Hungarian Dance N°3 in F Major

7:57 Hungarian Dance N°4 in F♯Minor

12:10 Hungarian Dance N°5 in G Minor

14:31 Hungarian Dance N°6 in D Major

17:42 Hungarian Dance N°7 in F Major

19:19 Hungarian Dance N°8 in A Minor

22:13 Hungarian Dance N°9 in E Minor

23:52 Hungarian Dance N°10 in F Major

25:34 Hungarian Dance N°11 in D Minor

28:03 Hungarian Dance N°12 in D Minor

30:25 Hungarian Dance N°13 in D Major

32:05 Hungarian Dance N°14 in D Minor

33:42 Hungarian Dance N°15 in B♭Major

36:29 Hungarian Dance N°16 in F Minor

38:50 Hungarian Dance N°17 in F♯Minor

41:43 Hungarian Dance N°18 in D Major

43:09 Hungarian Dance N°19 in B Minor

45:08 Hungarian Dance N°20 in E Minor

47:37 Hungarian Dance N°21 in E Minor

吉普賽人與他們的音樂

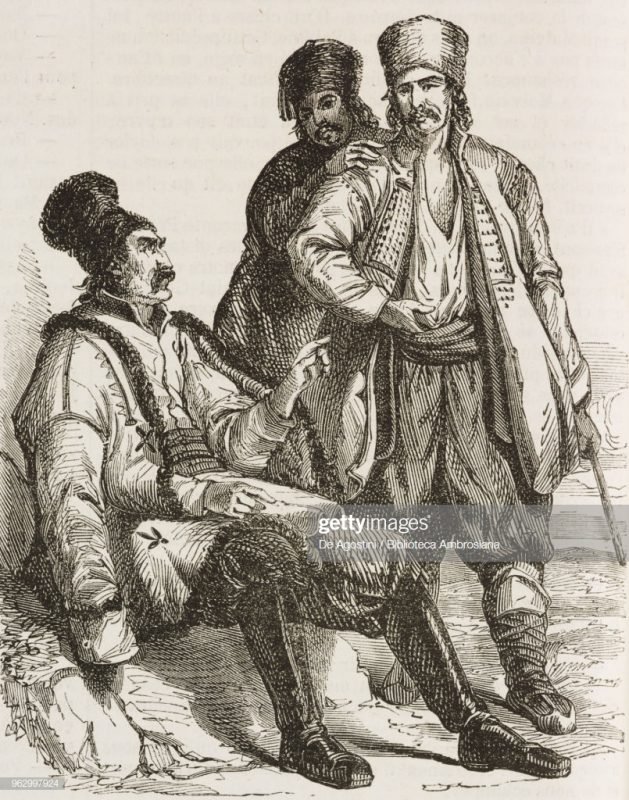

一般我們說吉普賽人,其實是 羅姆人 ( 羅姆語 : Roma ),也稱為 吉普賽人 或 吉卜賽人。 他們是為起源於 印度 北部,散居全世界的流浪 民族 。根據維基百科內容,其他地區對羅姆人的稱呼眾多。

這些名字的現代漢語譯音有: 波希米亞人 (法國)、黑塔諾/黑塔娜(西班牙)、茨岡人(俄羅斯)、埃弗吉特人(阿爾巴尼亞)、羅里人(伊朗)、阿金加諾人(希臘)、 阿什卡利人 與 辛提人 等等。羅姆人稱自己為「Rom(羅姆語)」;漢語譯音為「羅姆」)。敘利亞和波斯吉卜賽人語言裡的「Dorn」(漢語作「 多姆人 」),在梵文對應的是「Doma」,現代印地語中則為「Dom」,意思皆是「靠歌舞為生的下等人」。在歐洲羅姆語中,「Rom」的原意是「人」。

「 羅姆人 」以其神秘的形象著稱,歷史上多從事 占卜 、歌舞等職業。但羅姆人也因為流浪與貧窮的生活所演化出的特殊生活方式與求生方法而長期遭受 歧視 和迫害,散居全世界的流浪民族,常被稱為吉普賽人。在各國家來說,的確羅姆人犯罪率較高,至今有許多人對羅姆人仍保有極其反面的印象,認為羅姆人是乞丐、扒手、小偷或人販子。

音樂介紹: 吉普賽音階

圖例為常見之 C 大調音階:

而羅姆人(吉普賽人)習慣以自己的音階結構來即興演奏音樂,風格具有強烈的民族性與地域感,我們稱之為「匈牙利吉普賽音階」:

實際聽一下「匈牙利吉普賽音階」的聲音

有片:吉普賽音階解說

匈牙利語 「Lassan」 之意是「慢」,而「Friska」則是「快」。而吉普賽音樂裡的快慢轉換,最為精奧之處就是快慢的轉換,絕大多數的吉普賽音樂,其實就是透過快、慢結合在一起,以樂手的即興與炫技能力演奏。

慢板部分稱之為 「拉散」(Lassan ),多為抒情憂鬱之風格,經常搭配小提琴獨奏裝飾奏,或其他獨奏樂器之炫技導奏與間奏,緩慢而莊重、憂傷。

快板部分稱之為 「富利斯卡」(Friska) ,即為快速而奔放的快速度樂段,熱情洋溢且帶有歌舞特質,也經常帶有各樂器精彩無比的炫技與變奏手法。

匈牙利版查爾達斯舞曲

學院派之後的新匈牙利版查爾達斯舞曲

拉卡托許獨家的吉普賽風格匈牙利舞曲

現代的吉普賽民謠演奏

霍拉斷奏曲(羅馬尼亞風格)

吉普賽精神與信念

時間,是用來流浪的

身軀,是用來相愛的

生命,是用來遺忘的

靈魂,是用來歌唱的…

匈牙利歌舞街頭表演

匈牙利舞曲 現場版本欣賞

第一號.柏林愛樂.賽門拉圖

第一號.柏林愛樂.巴倫波因

第二號.小提琴版.凡格洛夫

第二號.小提琴版.姚阿幸改編版

第三號.小提琴版.亞倫羅桑

第五號.卓别林默片.充滿樂趣

第五號.四手聯彈.雙美女版

第七號.小提琴版本.海飛茲

第十號.管弦樂版.賈維

匈牙利舞曲全集.世界首度錄音.阿巴多+維也納愛樂(1982)

緊隨在後.匈牙利布達佩斯節慶管弦樂團全集錄音

• Budapesti Fesztiválzenekar (Budapest Festival Orchestra)

• Iván Fischer, conductor

• András Keller, violin

• Kálmán Balogh, cimbalom

鋼琴四手聯彈全集版本

同場尬曲🤣

德弗札克斯拉夫舞曲集

Dvořák: Slavonic Dance, Op. 46/8

Dvořák: Slavonic Dance Op. 72 No. 7 in C Major

Dvorák – Slavonic Dance op 72, Nr. 2

還有~李斯特《匈牙利狂想曲》

李斯特:第2號《匈牙利狂想曲》

第2號匈牙利狂想曲,作品S.244 / 2,由匈牙利作曲家李斯特所作,是19首匈牙利狂想曲中的第二首,亦是最有名的一首。本取之技巧性被公認為是鋼琴獨奏曲中技術要求最高的曲目之一。

創作於1847年,題獻給 特里基伯爵 ,後於1851年出版,因受到聽眾的喜愛,李斯特後來和另一位 奧地利 作曲家 法蘭茲·杜普勒 共同改編成為管絃樂版本(S.359/4),於1875年出版,當年李斯特亦推出了雙鋼琴版本。

樂曲由兩個部份組成。

第一部份是前奏及「拉散」舞曲(Lassan), 升c小調 ,由緩板進入行板。旋律主要圍繞於中低音區域,並且加入大量的 裝飾音 :如 長倚音 、快速音階式的 花音 、 琶音 、分解和弦等,這部份再可分為主副旋律:主旋律較為連貫,但伴奏部份卻指出需要較為「沉重」;而副旋律則配上三度和絃的對答,及後出然一段以附點節奏和分解和絃為主的短小過場段,然後主副旋律再現,樂曲變得沉靜,最後在 平行大調 ( 升C大調 )中安靜結束。不過整體氣氛帶有踏實、莊重的感覺。

第二部份為「弗利斯卡」舞曲(Friska), 升f小調 ,「弗利斯卡」本身帶有「活潑」的意思,因此這部份節奏相對明快,最初是採用第一段過場音樂的素材建立氣氛,慢慢推向至平行大調( 升F大調 )時,真正的弗利斯卡舞曲才正式開始。主要是採用了八度和 三度 的彈奏、分解和弦、起拍 短倚音 、單音重覆、反方向雙八度等技巧;中段部份更夾雜大量的 變化音 ,調性因而變得不明顯,在一段短小的 華彩樂段 後,最後以最快的速度結束樂曲。

Marc-André Hamelin 第10號

Casals Hall, Tokyo.

11th December 1997.

開卷蹦藝術.享受美好閱讀時光

☕️ 一杯咖啡.一點心意.支持蹦藝術☕️

各類合作提案,聯繫方式:

*手機:0917.670.518

*Line:https://line.me/ti/p/LB1ro0P0AU

*E-mail:[email protected]