“被告请起立!说出你的姓名、年龄和出身。”

如果必须在这样一个假想的法庭上出庭的话,“岩石油脂”、“古老”、“生物的”这些词汇将回答世界上所有关于原油的问题。对于石油的起源,科学家持不同的观点。一些科学家认为石油起源于矿物,因此具有非生物来源。然而,众多迹象表明,石油起源于生物,也就是说,它与几百万年前的生物有关。石油在世界各地留下了与生命相关的痕迹。本文从历史的角度回顾了石油起源于生物的各种证据。

1. 争论根源的观点和事实

1.1. 从古代哲学家到文艺复兴时期的学者

图1. 乔治·阿格里科拉著作封面,该书论述了石油的起源。

尽管原油或其衍生物自新石器时代以来就已被人类使用

[1]

,但其起源长期以来却一直是个谜。

罗杰

·

培根

[2]

在1268年出版的专著《第三著作》(

Opus Tertium

)中写道,

亚里士多德

[3]

和其他古代历史哲学家均未讨论过石油和沥青的起源。在

文艺复兴

时期,出现了关于石油起源的

两种相互矛盾的假设

。1546年,

乔治

·

阿格里科拉

[4]

出版了《在地球的自然环境中》(De Natura eorum quae Efflunt ex Terra)(图1),在这部作品中

首次提到了石油这个词

,它来自拉丁语

petra oleum

(石油)。阿格里科拉拓展了亚里士多德关于石油从地下深处喷出的概念,

提出

沥青是由含硫

蒸汽

冷凝而来。

安德烈亚斯·利巴维

乌斯

[5]

在1597年出版的《炼金术》一书中提出,沥青是由

古树的树脂

转化形成。此后,一场

漫长的科学辩论

延续开来,一方观点支持石油的非生物起源,另一方认为石油是由石化有机物转化而来的。

1.2. 首批科学家相反的观点

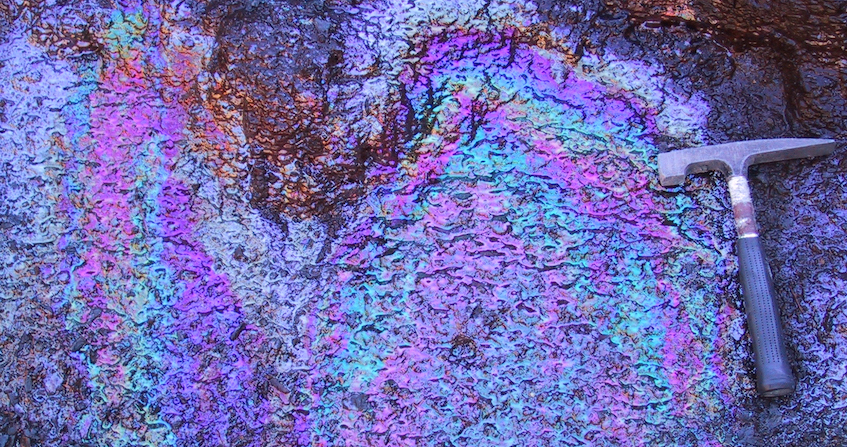

图2. 在中央高原石炭纪(-3亿年)岩石的碳质页岩上发现的蕨类和马尾草足印化石。比例尺为1厘米。[来源:照片©A-莱捷尔-F.鲍丁(A.Lethiers –F.Baudin)]

有趣的是,煤的生物起源从未引起过争议。煤中含有的植物化石为其生物起源提供了不可否认的证据(图2)

[6]

。俄罗斯科学家米哈伊尔·

罗蒙诺索夫

[7]

将

液态石油

和固体

沥青

联系起来,并承袭了利巴维乌斯的想法,在1757年提出了一个假说,即这两种碳质化石燃料源于

植物废料

在

温度和压力的作用

下,在底层土壤中

转化

而来。19世纪初德国地质学家和化学家亚历山大·

冯

·

洪堡

[8]

和法国热力学家路易斯·约瑟夫·

盖

–

吕萨克

[9]

否定了该假说,认为石油是地球的原始化合物,通过低温喷发从深处升起。这种纯粹的化学假说并非没有论据,自20世纪中叶以来,

俄罗斯学派

广泛传播了

石油的非生物起源

理论,这种观点频繁出现,表明地球深处的石油比我们想象的要多得多。

1.3. 石油非生物起源支持者的论点

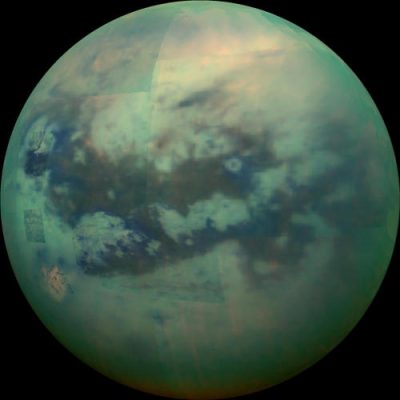

图3. 卡西尼号探测器拍摄的土星卫星土卫六的合成图像(拼接)。绿色区域是甲烷和其他有机分子的云,表面有甲烷湖。[来源:©美国国家航空航天局(NASA)/喷气推进实验室(JPL)/亚利桑那大学/爱达荷大学]

气态行星上

应该不会出现生命。

烃的存在表明非生物过程导致

了简单

烃分子的形成

。土星卫星土卫六(图3)就是一个例子。土卫六的大气和表面都富含甲烷和乙烷。在坠落地球的陨石中发现了烃和相当复杂和高分子量的有机大分子。

甲烷

是在地幔岩浆岩的

蚀变过程中形成

的。在此过程中,一些富铁矿物风化过程中产生的氢气(H

2

)与二氧化碳(CO

2

)发生所谓的萨巴捷反应。该反应在高温高压下,在镍催化剂的作用下进行,产生甲烷和水。另外,将一氧化碳(CO)和二氢合成烃的费托反应可能在岩浆冷却时发生,并通过和CH

2

反应产生烃。最后,

碳酸铁

(FeCO

3

)在有水的情况下发生

热分解

,

也可以生成简单烃

。

虽然不能否认非生物过程导致了烃的形成,

但这些机制很难解释地球上石油的数量、多样性

及

位置

。石油来源于沉积有机质,即生物体,这一观点已被自然观察、实验室分析和实验广泛证实。

2. 通过自然观测获得证据

2.1. 沉积盆地中心积油

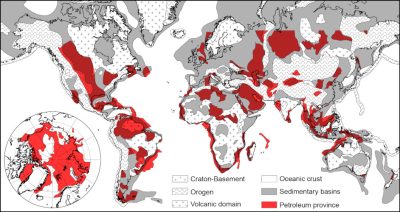

图4. 简化的世界地质图显示花岗岩或变质基底、造山带(=山脉)、火成岩和沉积盆地的主要区域。红色叠合带对应的主要含油区几乎都位于沉积盆地。[来源:©F. 鲍丁(Baudin)]。(Carton-basement:克拉通基底;Orogen:造山带;Volcanic domain:火山带;Oceanic crust:洋壳;Sedimentary basins:沉积盆地;Petroleum province:含油区)

沉积岩对于石油系统的存在至关重要

,因为在绝大多数情况下,沉积岩是石油系统的

源岩

、储层和盖层。

世界上99%以上的石油储量

位于

沉积盆地

,在岩浆或变质岩中出现的情况非常罕见(图4)。当石油被圈闭在花岗岩或其他基岩中时,很容易证明它是从邻近的沉积盆地转移而来。在非沉积岩的断层上从未发现过石油证据,而在非沉积岩中挖掘的数以万计的矿井中,也极少有石油渗出。20世纪90年代初,瑞典对与陨石坑撞击有关的岩石进行了勘探,虽然发现了一些石油痕迹,但并未发现任何具有商业价值的矿藏。下文提出的一些地球化学论据驳斥了石油的非生物起源。

2.2. 旋光性的证据

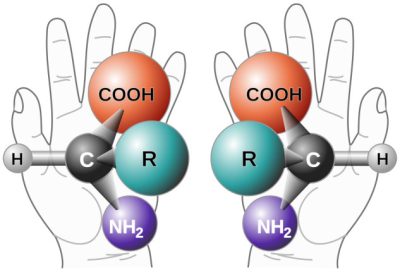

图5. 手性化合物的左旋和右旋异构体的表征。本例中是氨基酸。

许多生物化合物具有旋光活性

,即当光束穿过它们时,会向右或向左偏转。这些化合物分别称为右旋化合物(如蔗糖)或左旋化合物(如果糖)。生物体内几乎所有的氨基酸都是左旋的。非生物化合物不具备这种旋光性。它们在光学上不活跃,因为它们具有相同比例的手性化合物左旋和右旋异构体(图5)。生命倾向于优先选择一种异构体而不是另一种,因此生物化合物具有光学特性。然而,

石油具有旋光性

,这表明其起源于生物。不过,这种特性往往会随着石油的热成熟度而消失,但当微生物降解石油时,这种特性也会被放大。

3. 地球化学证据

3.1. 碳同位素

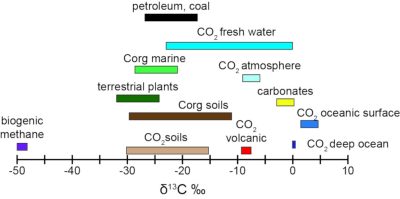

图6. 以海水中的CO2为参考的不同陆源物质12C/13C同位素比值变化范围。负值对应13C消耗,这里表示为‰,Corg:有机碳。

[10]

](Petroleum:石油;Coal:煤;Fresh water:淡水;Corg marine:海洋有机碳;Atmosphere:大气;Terrestrial plants:陆生植物;Carbonates:碳酸盐;Corg soils:土壤有机碳;Oceanic surface:海洋表面;Biogenic methane:生物甲烷;Volcanic:火山岩;Deep ocean:深海)

碳有两种自然稳定的同位素:

12

C 和

13

C

[10]

。

光合作用

中由

大气中

的

CO

2

或溶解在水中的HCO

3

–

形成的有机物

中

13

C的含量大大减少

,

因为植物更倾向于固定

12

C。在大多数植物中,与无机碳源相比,这种损耗约为0.02%(这里也写作δ

13

C=-20‰)。

与生物组织中的有机物相比

,

石油

和

化石有机物有相同的

13

C亏损

(图6)

[11]

。无论考虑的是单种分子还是全部有机物,这种同位素亏损都是系统性的。没有已知的无机过程可以形成具有这样

13

C亏损的高分子量分子。就气体而言,从甲烷到丙烷以及不同形式的丁烷,

12

C的比例都在降低。这与沉积有机物(又称干酪根)或石油热裂解过程中的同位素动力学分馏相一致。相反,从甲烷到丁烷的

12

C增加,表征了费托反应的聚合产物。这种独特的同位素特征在世界上任何气田中都没有发现。

3.2. 在石油中发现卟啉

德国化学家

汉斯·菲舍尔

[12]

因其对

有机色素

,

特别是血液(

血红素

)和植物(

叶绿素

)中的有机色素的研究而获得诺贝尔化学奖(1930年)。

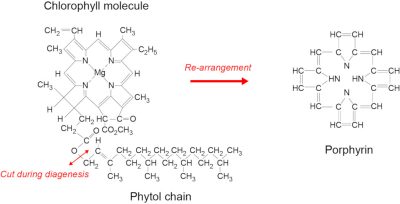

图7. 叶绿素的化学结构。

叶绿素是

绿色植物

的主要色素,它吸收了部分太阳能,使

光合作用

成为可能。在分子水平(图7),叶绿素由两部分组成:极性(即水溶性)“头部”,由四个吡咯核组成,对称地围绕镁原子;和一个叶绿醇“尾巴”,由20个非极性碳原子(即脂溶性)组成的长醇链。叶绿素有五种形式(a、b、c、d、e),每种都有自己的吸收光谱。植物死亡后,

四吡咯核

和

叶绿醇侧链

分离并分别演化。四吡咯核发生轻微重组,特别是镁被镍或氧化钒取代,从而产生一系列生物标志物:

卟啉

。

汉斯·菲舍尔的学生

阿尔弗雷德·特雷布斯

[13]

在1936年强调,

卟啉普遍存在

于

原油

和富含干酪根的粘土中。他指出

卟啉

从叶绿素转化而来的方式,从而提供了

卟啉

来源于

植物的

明确

证据

。阿尔弗雷德·特雷布斯因此被认为是有机地球化学之父。

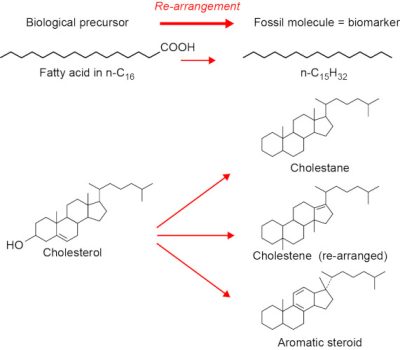

3.3. 越来越多的生物标志物

自这一发现以来,我们不再计算油中检测到的分子的数量了。这些分子源自生物体中已知的某种分子,甚至与之完全相同(图8)。这些分子被称为

生物标志物

,是真正的

地球化学化石

,因为它们的结构非常接近生物体的生物分子。

图8. 生物标志物(地球化学化石)及其生物前体示例。

事实上,许多原核生物和真核生物的细胞膜、叶角质层、色素或树脂,都是由

较为稳定的生物分子

组成。这些分子被

保存在沉积物中

,几乎不会发生变化,仍然

可以识别

。一般来说,只有官能团(例如-OH或-COOH)和双键会在大约10到100米的埋深下消失。除此之外,最终保留下来的烃类骨架往往能够识别其生物分子前体(图8)。这些特征分子可以从沉积有机物的萃取物或干酪根中获取,与生物体的叶纹或矿化遗骸一样,完全符合化石的定义。

随着时间的推移和深度温度的升高,干酪根经过天然热裂解形成石油时,其中一些生物标志物保持不变,甚至成为石油的一部分。因此,很难想象所有的石油中都存在如此多的复杂分子,而这些分子只能通过非生物过程产生。

3.4. 与浮游植物多样化共同进化的海洋石油的化学特征

图9. 414个原油中甾烷相对比例与年龄关系的三元图。随着地质年代的推移,除一种非常古老的石油(6亿年)外, C28甾烷的比例一直在增加,而C29甾烷的比例却在减少。

[13]

](Offshore Venezuela:内瑞拉近海:Monterey,Calif 蒙特利,加利福尼亚州;Castellon,Spain:卡斯特利翁,西班牙;Mowry(USA):莫里(美国);Cretaceous and upper Jurassic (N.Sea): 白垩纪和晚侏罗系(北海);Upper Palaeozoic oils of USA:美国晚古生代石油;Streppenosa:斯特雷佩诺萨(上三叠统地层);Mullusa:穆卢萨;Liassic NW Europe:西北欧(早株罗系)里阿斯统;Oman:阿曼;Diyab Qatar:迪亚布 卡塔尔;Lower Palaeozoic oils:晚古生代油;HUOF:胡夫:Precambrian:前寒武纪;Palaeozoic:古生代;Cambrian:寒武纪;Ordovician:奥陶纪;Silurian:志留纪;Devonian:泥盆纪;Carboniferous:石炭纪;Permian:二叠纪;Mesozoic:中生代;Trias:三叠纪;Jurassic:侏罗纪;Cretac:白垩纪;Cenozoic:新生代;Tertiairy:第三纪)

在生物标志物中,甾烷是一个重要的分类。这些分子

来自固醇类

,在动植物体内起到维持细胞膜的结构和功能完整性的作用。

原油

中

发现

了大量具有27、28、29、29甚至30个碳原子的甾烷。

20世纪80年代末,壳牌石油化工公司的地球化学家分析了6.5亿至4500万年前的海洋岩石中的400多种原油,提取并鉴定了不同种类的甾烷,并通过碳原子数将其分组。结果表明,随着地质年代的推移,

拥有28个碳原子的甾烷比例在增加

,而拥有29个碳原子的甾烷比例在下降,拥有27个碳原子的甾烷几乎保持稳定(图9)

[14]

。

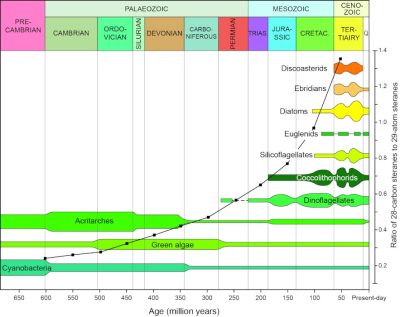

图10. 比较过去6亿年间最重要的浮游植物群的分布,以及海相烃源岩油中28 – 29个碳原子的甾烷的比值。

[13]

。] (Precambrian:前寒武纪;Palaeozoic:古生代;Cambrian:寒武纪;Ordovician:奥陶纪;Silurian:志留纪;Devonian:泥盆纪;Carboniferous:石炭纪;Permian:二叠纪;Mesozoic:中生代;Trias:三叠纪;Jurassic:侏罗纪;Cretac:白垩纪;Cenozoic:新生代;Tertiairy:第三纪Cyanobacteria:蓝藻细菌;Acritarches:疑源类;Green algae:绿藻类;Discoasterids:盘星藻类;Ebridians:硅质鞭毛类;Diatoms:硅藻类;Euglenids:眼虫类;Silicoflagellates:硅鞭藻类;Coccolithophorids:颗石藻类;Dinoflagellates:钩鞭藻;Ratio of 28-carbon steranes to 29-atom steranes:28-碳的甾烷和29个碳原子甾烷的比例;Age(million years):年代(百万年);Present-day:至今)

对于地球化学家来说,这些变化并不反映随着时间的推移特定种类的海洋生物丰度增加的固醇化学进化,而是

与浮游植物生物的多样化有关

,古生物学家从其矿化遗骸中认识到这一点。在距今1.8亿年至6500万年前的侏罗纪和白垩纪,浮游植物的多样化显著加快。因此,拥有28个碳原子的甾烷来源应与这些时期海洋中微藻的出现和多样性有关,如甲藻、颗石藻(白垩的起源)和硅藻(图10)。

海洋石油化学特征的演变与浮游植物化学特征的进化同步进行,这显然表明了一种因果关系,并为石油的生物起源提供了证据。

4. 通过实验证明

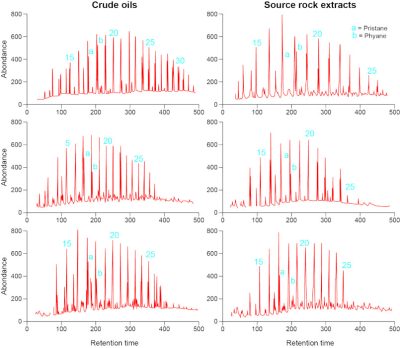

图11. 对比原油(左)和岩石提取物(右)的分子特征,即不同分子的分布和丰度。每个峰对应一个特定的分子,其高度与其在混合物中的浓度成正比。这里编号为15,20,25的峰分别对应于含有15,20,25个碳原子的直链烷烃。峰a和峰b对应叶绿素叶绿醇链衍生的支链烷烃。因此,我们可以把每个分布看作是一个分子指纹,就像每个人的特征指纹一样。石油和烃源岩抽提物分子印迹的相似性是它们隶属关系的证据。[来源:©F. 鲍丁(Baudin)](Abundance:丰度;Crude oils:原油;Source rock extracts:烃源岩中抽提;Pristane:姥鲛烷;Phyane:植烷;Retention time:保留时间)

18世纪末,在煤炭工业发展的同时,

石油产品

是

通过加热富含干酪根的沉积岩制

造而成

。所获得的产品与地表渗出的天然石油或后来在深水中发现的石油相似,这为罗蒙诺索夫假说提供了论据(见第1.2节)。

在20世纪下半叶,随着分析技术的发展,在实验室中可以重建沉积盆地深部的温度和压力条件。甚至有可能在有水的情况下进行这些实验,水分子在陆地岩石中含量非常丰富。在这些实验中

获得的产品

在

物理

和

化学

性质

上

与天然石油非常相似

。分析其分子组成,天然石油中的分子与加热干酪根产生的分子在性质和丰度上都非常相似(图11)。它们

如此

相似

,地球化学家甚至认为这些分子分布有点

像指纹

或DNA,并以此从基因上把天然石油和它的源岩联系起来。

5. 要记住的信息

大量证据表明石油来源于生物,包括直接来自活生物体合成的分子,无论是原核生物还是真核生物的分子。

因此,卟啉这一石油中无处不在的分子来自不同类型的叶绿素。

同样,原油中的化石分子很容易附着在其他色素(例如类胡萝卜素)或构成原核生物或真核生物细胞壁的分子上。

在石油分子中,

12

C的比例大于

13

C,这一所谓的同位素特征支持了石油起源于生物的观点。因为在相同的比例下,生命选择轻同位素。

最后,99%以上的油田位于沉积盆地,即沉积物沉积在曾经存在生命的古代海洋或湖泊底部,如矿化的化石所示。

一般来说,油源岩主要含有源自海洋或湖泊浮游植物的有机物,并或多或少受到了细菌的改造。

参考资料及说明

封面图片:

天然石油渗流。[来源:© F.伯杰拉特]

[1]

我们知道一种新石器时代的石斧是用沥青作为“胶水”压制而成。

https://www.franceculture.fr/emissions/lessai-et-la-revue-du-jour-14-15/le-bitume-dans-lantiquite-revue-archeopages

(法语广播节目)

[2]

罗杰·培根(1214年-1294年),英国哲学家、科学家和炼金术士,科学方法之父之一。

[3]

亚里士多德(公元前384年–公元前322年),古希腊哲学家。所学之识几乎涵盖他那个时代所有的知识领域:生物学、物理学、形而上学、逻辑学、诗学、政治、修辞,偶有涉及经济学。

[4]

格奥尔格乌斯·阿格里科拉,本名格奥尔格·帕夫尔(1494年–1555年),16世纪德国科学家、矿物学和冶金学之父。

[5]

安德烈亚斯·利巴维乌斯(1555–1616),本名安德烈亚斯·利博,德国化学家和医生。1597年出版的《炼金术》是第一本系统化学著作。

[6]

煤碳沉积的形成始于石炭纪,当时大量所谓的高等植物碎屑(树木、蕨类植物……)堆积在缺氧的浅水层(泥炭型环境)中。这些条件使部分有机物逃脱分解者的作用。数百万年来,这些植物碎屑的积累和沉积导致煤层温度、压力和氧化条件逐渐发生变化,从而形成了含碳量日益丰富的化合物:泥炭(50至55%)、褐煤(55至75%)、煤炭(75至90%)和无烟煤(>90%)。大多数煤的石油潜力较低。另一方面,它们在成熟时会产生气体,特别是甲烷,这是煤矿燃烧的原因。

[7]

米哈伊尔·瓦西里耶维奇·洛莫诺索夫(1711–1765),化学家、物理学家、天文学家、历史学家、哲学家、诗人、剧作家、语言学家、斯拉夫语言文学家、教师和俄罗斯镶嵌艺术家。

[8]

亚历山大·冯·洪堡(1769年–1859年),德国博物学家、地理学家和探险家。法国科学院副院士和巴黎地理学会会长。他在探险中进行了高质量的勘测,为科学探索奠定了基础。

[9]

路易斯·约瑟夫·盖伊·卢萨克(1778年-1850年),法国化学家和物理学家,以研究气体的特性而闻名。

[10]

放射性碳

14

C最初存在于石油起源化合物(由光合作用形成)中,其比例与当时生活的光合作用生物中的比例相同。然而,由于该元素的地质尺度(5700年)相对较短,当前的石油不再包含

14

C,因此无法通过这种技术确定其年代。目前,该特性用于区分造成空气污染的颗粒物,例如来自石油产品(汽油、柴油)的颗粒物和来自木材燃烧产生的颗粒。

[11]

Trumbore S.E. & Druffel E.R.M. (1995)

Carbon isotopes for characterizing sources and turnover of nonliving organic matter

. In R. G. Zepp & C. Sonntag (Eds.),

Role of Nonliving Organic Matter in the Earth’s Carbon Cycle

(pp. 7-22). Chichester: John Wiley & Sons Ltd.

[12]

汉斯·菲舍尔(1881年-1945年),德国化学家,专门从事有机化学。

[13]

阿尔弗雷德·特雷布斯(1899–1983),德国有机化学家、有机地球化学先驱。

[14]

Grantham P.J. & Wakefield L.L. (1988)

Variations in the sterane carbon number distributions of marine source rock derived crude oils through geological time

. Organic Geochemistry,12-1,61-73.

环境百科全书由环境和能源百科全书协会出版 (

www.a3e.fr

),该协会与格勒诺布尔阿尔卑斯大学和格勒诺布尔INP有合同关系,并由法国科学院赞助。

引用这篇文章: BAUDIN François (2024年3月12日), 原油:其生物起源的证据, 环境百科全书,咨询于 2024年6月29日 [在线ISSN 2555-0950]网址:

https://www.encyclopedie-environnement.org/zh/vivant-zh/oil-evidence-biological-origin/

.

环境百科全书中的文章是根据知识共享BY-NC-SA许可条款提供的,该许可授权复制的条件是:引用来源,不作商业使用,共享相同的初始条件,并且在每次重复使用或分发时复制知识共享BY-NC-SA许可声明。

BAUDIN François

, 鲍丁·弗朗索瓦,索邦大学地质学教授,巴黎科学研究所(ISTEP)。

文章目录

要了解更多关于它的信息

Baudin F., Tribovillard N. & Trichet J., 2017, Geology of Organic Matter, 2nd edition, EDP Sciences, 315 p.

Biteau J.J. & Baudin F., 2017, Geology of Petroleum. History, Genesis, Exploration, Resources. Dunod, 367 p.

Peters K.E., Walters C.C. & Moldowan J.M., 2005, The Biomarker Guide, vol 1. Biomarkers and Isotopes in the Environment and Human History, 2nd ed., Cambridge University Press, 471 p.

Waples D.W. & Machihara T., 1991, Biomarkers for geologists. A pratical guide to the applications of steranes and triterpanes in petroleum geology. AAPG Methods in Exploration Series, 9, 91 p.

De Wever P. & Baudin F., 2016, Du vert au noir: le charbon. EDP Sciences, Collection : Earth at hand, 79 p.