122 个回答

为视频工作者而打造 - α7SIII 全解析

Hello 大家好,我是字节社的字节君,现任新加坡国立大学摄影协会训练部长。

今天为大家带来 α7SIII 解析。

这次依旧会分成几个板块来写,一个是它这台机器本身的性能评鉴,另一方面是它对于 α7S 系列的意义、对于索尼 α 系统的意义、以及对于整个相机市场的意义,对比一下潜在的竞品,以及展望一下未来。

本文约 1 万字,更新完成。

需要指出的是,本文基于 2020 年 7 月末预产版机器和固件性能评估,如果此后有固件更新或者一些设计上的改动,那么对该机器需要重新评估。

咱最不缺的就是干货,如果大家觉得我写得好,能帮忙点个赞同,分享一下就太感谢了。如果想要看到未来的更多干货,不妨关注一下我?

以及,文末有彩蛋:15EV 动态范围能做什么?α7SIII 拍摄月行人(Moon Walkers)的故事。

目录

- α7S 系列,S 究竟是什么?

- 感光度,Sensitivity

- 速度 & 超凡画质,Speed & Supreme Picture Quality

- 不变的 1200 万像素传感器,全新的 Exmor R 架构

- 高速读出,向全电子相机迈出的坚实一步

- PDAF 的加入

- 16bit ADC 的意义

- BIONZ XR?新时代的开始?

- 微调的机身,全新的内部结构

- CFexpress Type A 与 UHS-II(更新中)

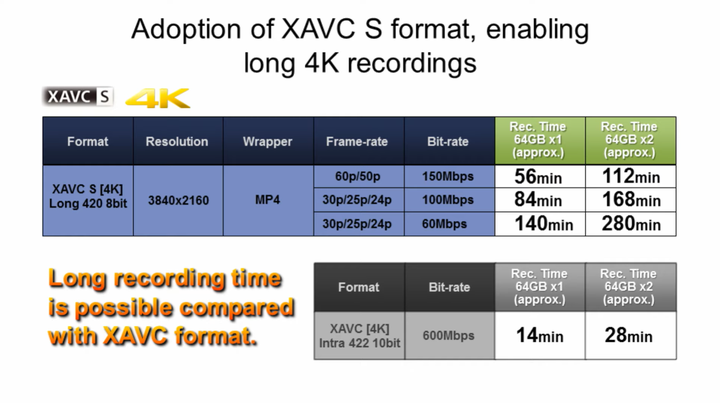

- XAVC-SI 与 XAVC-HS

- 近乎完美的视频机器……吗?

- 为什么使用了四代机身的是 α7SIII?

- Moon Walker

1. α7S 系列,S 究竟是什么?

1.1 Sensitivity 感光度

2014 年,索尼推出了第一代 α7S,这台相机拥有一枚 1220 万像素的前照式 CMOS,但是却有着惊人的感光度表现,从 ISO 100 能一直飙到 ISO 102400,还能通过扩展 ISO 进一步实现惊人的 ISO 409600。

索尼在发布会上宣布, S 系列的 S 代表 Sensitivity,感光度,代表极佳的弱光性能 。

α7S 也是市面上第一台能记录 4K 影片的全画幅无反相机,受制于 2014 年的处理性能,我们需要借助录机来实现,但这并没有阻止视频创作群体的热情。

要知道,在当年,全画幅 4K 还是一个非常昂贵且罕有的事情,能在一台消费级机器上看到这样的规格,即使是外录有些麻烦,也是值得的。

英国摄影师 Philip Bloom 用 α7S 拍摄的 Now I See 相信带给了很多人震撼,他用月亮的微光拍摄了布莱顿海滩。

Now I See,现在回想起来,我们从那个视频里看到的不仅有海滩,更有一片充满无限可能的蓝海——那是全画幅无反的蓝海。

时间很快来到了 2015 年,索尼发布了 α7SII,同款传感器,但是换用了新的机身,随之而来的也有更好的屏幕和 EVF,更好的处理器,对比度对焦能力从 25 点提升到 169 点,4K 现在可以全像素采样内录了,升格也来到了 1080p 120FPS。

非常不错的稳健升级,而在此后的几年内,α7SII 也是许多中小型工作室的视频机首选,但它也有不少小问题,比如说并不强大的编解码器、并不高的码率、4:2:0 8bit 采样等等……

时代在发展,2018 年索尼发布了采用了新型 IMX410 背照式传感器的 α7III。

它能实现全画幅 6K 超采 4K,有着更好的操控,更好的视频编解码器(XAVC S 100Mbps),甚至还有方便快捷的相位对焦。而且由于新型背照式 CMOS 优秀的 QE 和控噪能力,它在高感上的表现甚至能小幅胜于 α7SII。

α7SII 对比 α7III 的视频优势只剩下 1080p 超采,-4EV 对焦能力,还有更好的果冻效应,这些优势不够明显,许多视频拍摄者纷纷升级为 α7III。

早在 α7RII 发布的时候,就有不少人发现,静态画质上缩图后的 α7RII 和 α7SII 并无多大差距,而现在,我们有了一台在动态画上也能匹敌 α7SII 的机器,我们不禁发问:当 α7S 的 Sensitivity 优势已经不再,S 系列又该用什么来作为自己的立身之本?

索尼在 α7SIII 上给出的答案是: Speed & Supreme Picture Quality

1.2 速度 & 超凡画质,Speed & Supreme Picture Quality

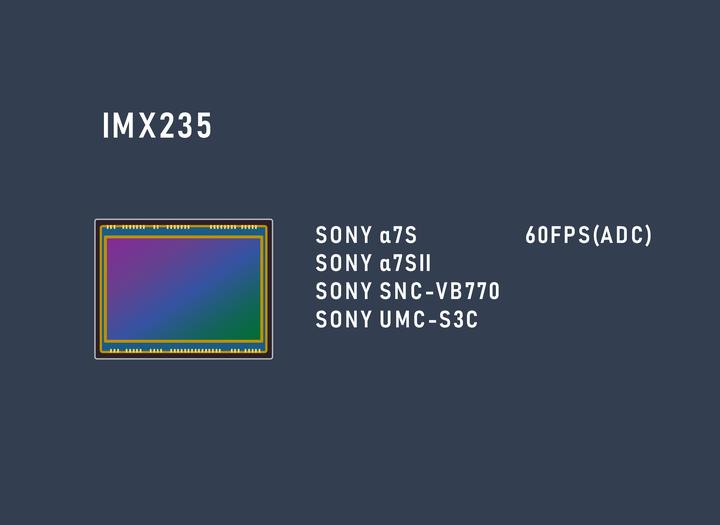

很多人并不知道,α7S 与 α7SII 上面那块 IMX235 的开创性意义。

这是 世界上第一块能做到全分辨率 60FPS 读出的全画幅相机用 CMOS ,尽管受制于 ISP,α7S、α7SII 都只能拍摄 4K30p 的画面,但是好处是因为有着较高的 ADC 速度,因此 4K 画面下果冻也比较小(相比于同时代只能 10FPS 全像素读出的 IMX128/157,对比顶级的摄影机那果冻还是偏大的)。

同时,它也是索尼半导体第一枚能做到 -4EV 对焦的 CMOS,尽管当时为了最大化画质,没有植入任何的 PDAF 像素而是通过 CDAF 实现。

顺带一提:

索尼半导体后来还把这枚传感器给了索尼专业,做了 4K 的网(直)络(播)摄像头。

diu,ISO409600 4K30p 接蔡司镜头的全画幅网络摄像头。

说回 IMX235,既然 S 系列不但有着高感光,还有着高速读出的特点,那这次自然是会继续发展这方面的优势的,此外,还需要在视频规格上与现有的机型拉开一个比较大的差距,将 α7SIII 定位成属于 20 年代初的高性能视频机器。

4K60p 是 2020 年代视频机的起步要求,而作为主打视频性能的 S 系列,自然要提供更强大的 4K120p,因此,我们需要一块速度比 IMX235 快 2x 以上的 CMOS。

索尼半导体内现在有没有这样的产品呢?其实是有的,它就是 IMX310。

IMX310 最早出现在 2017 年的 α9 上,2019 年的 α9II 也沿用了这枚 CMOS。

这块 CMOS 是首块使用 ExmorRS 堆栈式技术制造的全画幅 CMOS,它的 ADC 速度可以达到全像素 130FPS。

换言之,早在 2017 年,6K120p 已经是可能实现的了。

但我们也知道,索尼并没有解锁这枚 IMX310 的全部性能,一方面是考虑到发热和 ISP 的负担,另一方面是为了给 α7SIII 让路,α9 系列甚至连 S-Log 都没有。

但我们没有想到的是,α7SIII 需要等到 2020 年。

2. 不变的 1200 万像素传感器,全新的 Exmor R 架构

α7SIII 使用了一枚 1200 万像素的传感器,但是换用了 BSI 结构,也就是 ExmorR 背照式技术。

采用这个技术的好处有很多,一方面是提高 QE,另一方面是可以更自由地布线,布置更多的电路也不再需要担心遮挡到光电二极管部分,这样子可以布置更多的 ADC,提高速度。

索尼的说法是,这次这枚新型 CMOS 做到了 2x 读出速度,3x 更低的果冻效应。

既然 IMX235 能做到 4K60p,那这枚新的 ExmorR 自然就能拍 4K120p 啦。

果冻效应的话,这次也是全部做到了 sub-10ms 的水平,14bit 下 7ms 左右,12bit 可以做到 4ms,如果牺牲精度的话可以跑到 2ms——也就是说如果想,4K240p 也是可以做的,但是发热和总线估计就要暴死了(笑

高速读出 = 超低果冻效应,α7SIII 为了动态范围,应该是大多数时候工作在 16bit 模式下的,即使在这个模式下,果冻效应也是完全可以接受,所以大家可以放心拍。

至于为什么没有使用 Exmor RS 堆栈式技术,我的猜测有两个原因,一个是 成本与良率的问题 做出来太贵,另一个是这台机器所需的最高速度用 Exmor R 就 可以满足 了,Exmor RS 没有必要。

α9 系列因为是吐的 2400 万像素,拍照模式下为了防止后端 ISP 暴死,所以需要加入 DRAM 来作为一个缓冲,在 α7SIII 上就不需要了,它的视频模式只有 4.2K 超采到 4K,所需的算力压力会少很多。

759 点相位对焦那是常规操作,无论是 OCPDAF 还是 OCL 方案(我怀疑是后者),对于画质的影响都是微乎其微的,索尼的对焦算法也是久经考验,见得多了。

有了高速读出,这块 CMOS 的对焦性能,没怕的。

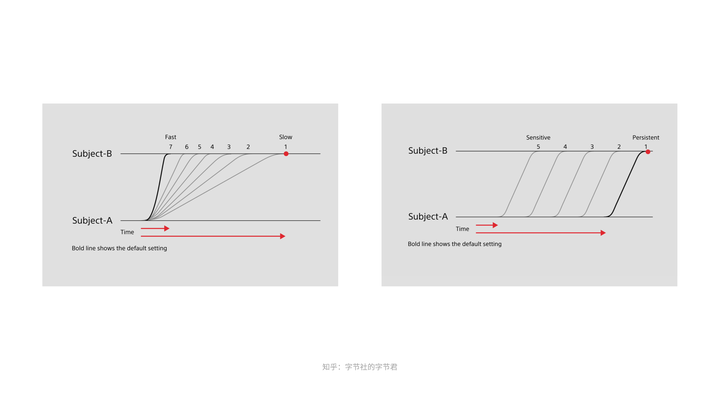

新的 5 档对焦锁定灵敏度调节,7 档对焦推拉速度调节,现在视频拍摄者能调节对焦的响应模式和风格了。

之前索尼的对焦更像是“一步到位”,有人喜欢,有人觉得是“傻快”,而现在加入了自定义选项后,可以调节出那种手操的“灵性”了,新的对焦曲线加入了趾部和肩部,更加柔和了。

-6EV 的对焦配合 f/2.0 镜头就可以实现 ,隔壁某家需要配合 f/1.2 镜头,这样看来索尼在对焦这块还是领先的。

这个对焦系统不仅暗光下好用,还对拍摄 Log 视频时常用的 ETTR(向右曝光)进行了优化,为了提升中灰的信噪比,许多视频拍摄的时候会选择向右曝光,这样子看起来画面往往是过曝的,如果对焦系统没有为这种情况优化,它很容易跟丢,α7SIII 的对焦系统为视频拍摄专门优化了过曝情况下的对焦性能,不用对焦后再调节曝光。

选择 12MP 还有一个考虑,就是减轻处理器压力。

12MP 传感器长边大概在 4000 像素左右,因此可以方便地进行点对点的 4K 输出,这次 α7SIII 有着小小的超采,4.2K 超采到 4K,而高速模式下则有一点 1.1x 的裁切,这个是需要注意的。

Raw 输出模式也是 4.2K,所以大家可以后期稍微裁切一点也没有问题。

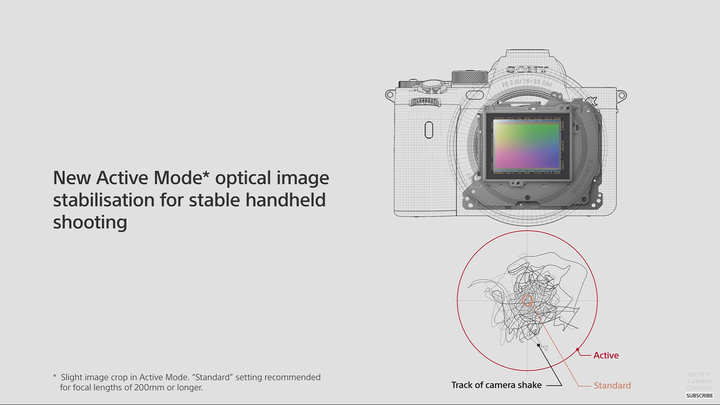

这个 4.2K 的宽度还有一个好处,就是提供了增强防抖(就是数码防抖)裁切的空间,所以开启这个功能后,也会大概裁切 1.1x 左右,但依旧能保证 4K 是点对点,不是欠采样——不过 4K120p 下已经裁切过啦,就不可以再开增强防抖啦~

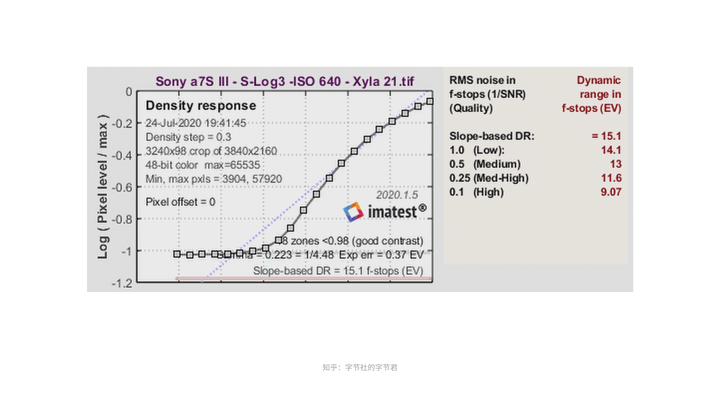

这台相机有着 15EV 的标称动态范围,考虑到 SNR,实际大概有 13EV 可用,这和一些电影机已经可以战平了,作为对比,α7III 视频模式下是 11EV 可用,进来发布的两台暖宝宝也大概是 11EV 的水准。

甩开竞争对手两个 EV,这枚传感器的性能还是很可观的。

如果你想最大化地利用这块传感器的动态范围,应该用 S-Log 3 或者 HLG 拍摄。

这块 CMOS 同时也是 索尼第一次把原生 ISO 下探到 ISO 80 ,仅次于尼康定制 IMX309 的 ISO64。

同时它有 两个增益模式(DCG) ,双增益分别是 ISO80 和 ISO2000,对应 S-Log 3 模式的 ISO640 和 ISO16000。

ISO12800 大概可用 DR 有 10EV,然后到 ISO16000 DR 不降反升到 12.3EV,然后一直到 ISO102400 都还有 11.8EV 左右的动态范围,所以它再次捍卫了自己暗光之王的地位。

3. 16bit ADC 的意义

但是像素数的减少也带来了一些新的问题。

我们都知道,同一代 CMOS 技术里,通过缩图是可以获得类似的信噪比的,动态范围和噪声的表现也会类似,这意味着,全片 FWC 应该是接近的,也就是说无论是 60MP 的 CMOS 还是 12MP 的 CMOS,它们能吃的光子总数应该是类似的。

聪明的你一定发现了问题,那总 FWC 类似,平摊到每个像素上,12MP 像素更大,单个像素的 FWC 必然更多啊!

如果一样是用 14bit 的 ADC 去量,那么同样 1bit 的数据,跨越的幅度是更大的。

也就是说,把 ADC 的精度看成是尺子的话,它们都是固定 14 个单位,你量的东西越长(FWC 越大),其每个单位也就越大。

而 ADC 比较笨笨,它只能读出单位数值,所以就引入了量化误差(Quantization Error),像素越大,则越需要高 bit 的 ADC,不然会有很多信息被丢失掉。

这次 16bit ADC 的引入,也代表着这把尺子变得更精确了,也就改善了噪声被量化误差掩盖的情况,能获得更加细腻的、有效的信息——虽然量化误差还是有,但是比以前 14bit 的时候要好太多了。

同时,这也预示着未来 16bit ADC 技术应该会并普及,本来在中画幅上才能见到的技术被下放到全画幅,让我们拭目以待吧。

顺带一提某 IMX451 是带 16bit ADC 的但是被锁了……就是故意的吧就是故意的吧就是故意的吧!

至于通过 HDMI 2.1 输出 16bit Raw 什么的,也是一个好消息吧,有外录需要的朋友大欢喜。

4. BIONZ XR?新时代的开始?

熟悉索尼相机的朋友都知道 BIONZ X 这个处理器,它其实最早可以追溯到 2013 年的初代 α7,是一个 4C 的 Cortex A5 SoC,型号是 CXD90027,最早这个架构是用来跑 Linux 内核和 Android 应用的。

不过后来的事情我们都知道了嘛,因为 Cortex A5 的性能实在太弱,跑应用也是卡卡卡,三代机就把这个功能干掉了,结果就是开机等一系列性能大幅提升……

配合这个 CXD90027 的是一个叫 CXD4236 ISP 的东西,索尼那边的叫法是前端 LSI(Large Scale Integrated Circuit),也就是介于 CMOS 和 SoC 之间的大型集成电路,它会负担一部分的处理工作。

这个架构从 2013 年引入以后就一直在用,其中 α7S 和 α7SII 这类低像素机器是配一个 CXD4236-1GG,而类似 α7RII、α7RIII 这类机器则是配了两颗 CXD4236-1G。

但是这个老旧的架构很显然……不够看啊!

你看之前无论旗舰还是入门机器,都是龟速的 JPEG 生成速度,都是清缓存的时候卡菜单,写卡也不快,视频的处理能力也有限制……

换了 BIONZ XR 上面这些问题都解决啦!1000FPS Raw 连拍什么的,新菜单什么的。

你看隔壁佳能,虽然 CMOS 一直在牙膏,但是处理器可是没闲着,2013 年搞出来 DIGIC 6,然后搞了 DIGIC 6+,DIGIC 7,DIGIC 8,DIGIC X……

索尼这次给 α7SIII 配了两枚 BIONZ XR,提供了 8x 的处理能力, 2020 真是个奇妙的年份,佳能在 CMOS 上一管牙膏挤爆,索尼在 ISP 上一管牙膏挤爆……

但坏消息就是可能因为这个全新的架构,触控菜单不太方便移植。

更新:索尼表示由于技术上的困难新菜单无法移植,大家洗洗睡吧,不过未来的机器都会有新菜单了,这是好的。

新的 BIONZ X 还能实现一些以前想都不敢想的操作:

α7SIII 可以同时内录到两张 SD/CFe 卡并且向外输出 4K120p 的 clean HDMI 信号外录,不会过热、不会降低屏幕亮度、不会降低画质,而且人脸对焦、人眼对焦、防抖全部同时都能用,同时还可以用配件输入 4 路线性 PCM 的音频。

你们体会一下。

5. 微调的机身,全新的内部结构

α7SIII 和 α7RIV 虽然都是基于 4 代机身,但是有一些微调。

C1 按钮和录像按钮位置对调,和 ZV-1 类似。

机身背面顶部的线条从硬朗柔和。变成

有了翻转屏!

正面有了录像提示灯。

顶部 EVF 尺寸也变大了。

侧面接口配置也有变化。

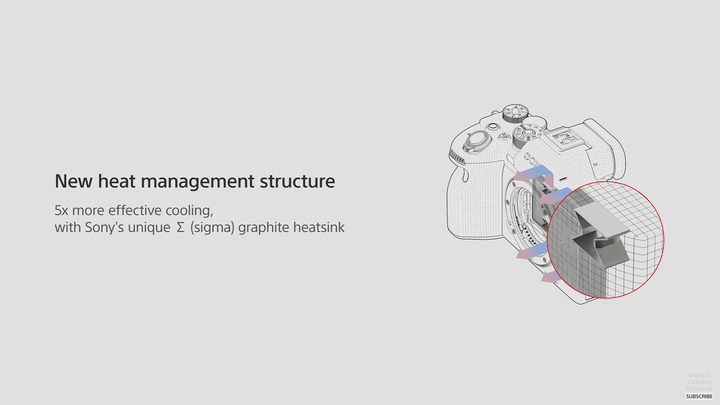

机身内部也使用了 Sigma 结构的石墨烯散热器,其实就是 X 结构的散热片,这个结构可以让它更好地把机身的热量导出去,但是热量的传导是双向的,所以如果机身太凉快,外面温度太高的话,也有一定概率把外面的热量导进去。

目前看来基本没啥过热的报告,除了一位住在弗罗里达的老兄在超高温的天气下把它干过热了,不过冷却后也能快速恢复拍摄……

6. CFexpress Type A 与 UHS-II

准确来说,索尼 α7SIII 有着 4 个卡槽,2 个 UHS-II SD 卡槽,2 个 CFexpress Type A 卡槽,不过,用户只能安装两张存储介质,要么是双 CFexpress 要么是双 SD 要么是各一张。

和 α7RIV 一样,这次卡 1 也是在顶部,卡 2 在底部,三代机上是反过来的,就很令人搞不懂。

α7SIII 绝大多数的媒体格式只需要使用 V90 等级的 SD 卡就可以记录,是的,4K120p 同样可以记录到 SD 卡。

唯一受到限制的是使用 XAVC S-I 的选项以 All Intra 编码记录的 4K120p 慢动作,只有这个会用到 CFexpress Type A。

如果想要记录 4K120p IPB 压缩 4:2:2 10bit 也是完全可以用 SD 卡的,甚至 4K60p All Intra 4:2:2 10bit 也是可以用 SD 卡,这对于个人拍摄或者小型工作室可以说是能省下一大笔开支。

索尼在 α7SIII 上还改进了写卡的方式,除了常见的备份、静态动态画分卡存储等双卡功能外,还提供了一个叫 Relay Recording 的功能,即 接力拍摄 ,这个选项可以在 Auto Switch Media(自动切换存储媒介)中开启。

开启后,你可以保持卡仓打开,当卡 1 写满相机就会自动切换到卡 2,这个时候你可以把卡 1 取出并更换一张新的卡,再也不用担心写满两张卡的问题。

α7SIII 同样没有 30 分钟的录制限制,配合新一代散热系统避免过热问题,理论上配合假电池或者 USB 供电, 你就可以一直拍下去 。

令人放心的可靠性,这才是设计出来干活的机器。

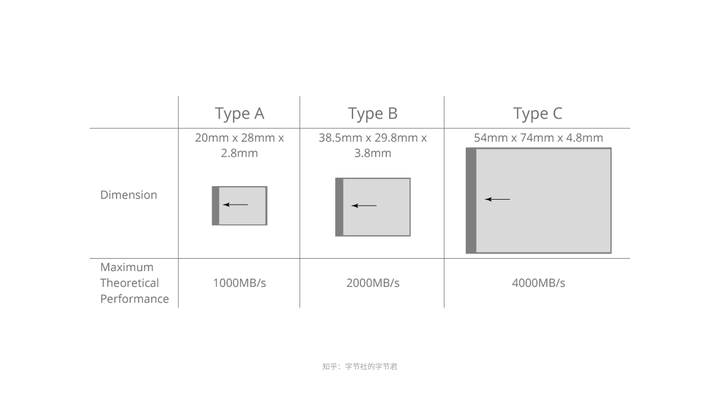

CFexpress 卡是面向未来的存储媒体,目前定义的有三个规格,分别是 Type A,Type B 和 Type C,尺寸不同,最高速度也不同,其中 B 型是和 XQD 同个尺寸,而 Type A 的卡甚至比 SD 卡还要小,但是读写速度却可以几倍于 SD 卡。

索尼选择 Type A 显然是为了保持 α7 系列紧凑的机身同时塞进去双卡槽,而目前使用 Type B 的机器几乎是没有双 Type B 卡槽的。

Type A 的速度理论上最高只有 Type B 的一半,但是对于 4K120p 甚至未来的 8K60p 也是够用的。

我个人认为 Type A 在无反相机上比 Type B 更为理想且经济。

CFexpress 虽然快,但它也不是完美的,它是基于 PCIe 的,那么闭着眼睛都知道 PCIe SSD 这类东西写久了还会遇到掉速的问题,怎么办呢?

答案是,缓存管够——索尼第一批推出的 Type A CFexpress 卡容量非常保守,一个是 80GB 一个是 160GB,但它们可能都预留了将近一半的空间用来保持写卡速度,80GB 大概是 128GB 的物理容量,而 160GB 对应的是 256GB 的卡,虽然很贵,但也的确是有原因的。

未来随着存储和主控的进步,我们就能看到更好的、更亲民的 CFExpress Type A 卡了,但就现在来说,大家应该买 V90 卡就够了。

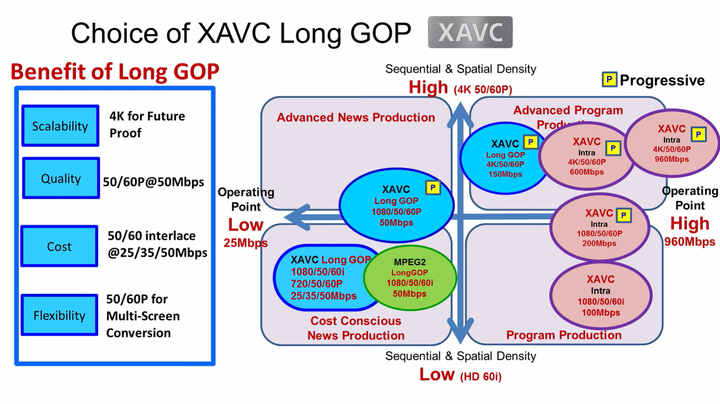

7. XAVC-SI 与 XAVC-HS

这里要先来上一点历史课。

XAVC 是什么呢?XAVC 是索尼基于 H.264 level 5.2 设计的一个格式,它支持 4K 59.94p 的帧率,4:2:0 8bit 一路上到 4:4:4 12bit 的色彩格式,最高比特率 960Mbps,可选 All Intra 和 Long GOP 压缩。

其中使用 All Intra 的后缀为 I,XAVC-I,使用 Long GOP 压缩的后缀为 L,XAVC-L。

这两种压缩方式有什么区别呢?

All Intra 的意思是帧内压缩,打个比方,假如你在拍摄 4K60p 的视频,每秒就会产生 60 帧4K 分辨率的画面,为了缩小体积、解决存储与传输的成本,我们要对这个视频进行压缩。

有一种方式就是把它当作是 60 张静态图像的集合,对每一帧的信息都进行压缩,这个就被称为帧内压缩,即所有帧(All)都各自进行自己的帧内(Intra)压缩,即 All Intra 帧内压缩 。

另一种方式是把视频的特点考虑进来,一般来说视频的画面里总是会有一些重复信息的,比如说你在拍一个公园,两帧之间可能树木、房屋、道路的画面是完全相同的,只有跑来跑去的小狗小猫,散步的人,和天上运动的云是有变化的,那么我们就把图片进行分组,把类似场景的画面归为一组,那些相同的部分我们只需要存储一份,剩下的不同的部分再各自存储就可以了,这种利用了一段时间区间里不同帧的压缩方式,是把一段时间内(long)通过把画面分组(group of photo)再压缩的方式实现的,即 帧间压缩,Long GOP 。

这个有时间我们可以专门出一期文章来细讲,但简单来说,Long GOP 压缩效果更好,文件更小,但是回放的时候需要计算能力去根据共有的部分和有差异的部分去反过来生成所有的帧,会更消耗资源。

XAVC 是一个被广泛应用在各种索尼专业摄像机上的格式。

但是,在索尼民用产品中,索尼给的是另一个规格略低的格式,即 XAVC-S。

XAVC-S 其实和 XAVC-L 一样,都是基于 Long GOP 的,不过格式有所不同,XAVC-I 输出的是 MXF 文件,XAVC-S 输出的是更常见的 mp4 文件。并且在此前的 α7SII 上码率被限制在了 100Mbps,并且只给了 4:2:0 8bit 的色彩采样。

很明显,随着时代的发展,民用领域对视频制作的要求也在水涨船高,此前 XAVC-S 是不够用了,那么索尼需要扩充新的格式。

索尼在 α7SIII 上给出的答案是 XAVC-SI,以及 XAVC-HS。

饱受诟病的 4:2:0 8bit 升级了,现在可以达到 4:2:2 10bit ——稳啦。

先说说 XAVC-SI,这里的 I 自然也是 Intra 的意思,它其实就是 XAVC-I 的民用版,各种数据指标看起来都和 XAVC-I 差不多,我觉得不给 XAVC-I 的名字单纯还是为了区分民用 vs 专业,但是规格都是很高的。

至于 XAVC-HS 就很有意思了,我们都知道 XAVC 是基于 H.264 AVC 开发的,但是现在 H.265 HEVC 压缩也出来了,压缩效率能比 H.264 AVC 高一倍,那自然 XAVC 也是需要跟上时代潮流的。

XAVC-HS 其实就是 XAVC-S 换了 H.265 HEVC 压缩的格式,同样的码率下会有更多的有效信息,画质更好,不过后期的时候也需要更强大的解码性能。

如果你用 SD 卡拍摄,又有比较强劲的电脑来解码或者打算转码,那么请拍 XAVC-HS,可以在同样的文件大小中获得最好的画质,如果你想要用存储空间换后期方便的播放,那么就选 XAVC-I。

8. 近乎完美的视频机器……吗?

α7SIII 上的一些小改进是真的能显著提升视频拍摄体验的:

比如全尺寸的 HDMI 2.1 接口——这个东西可以输出 4K120p 16bit Raw,这个带宽也能满足未来 8K30p Raw 的输出需求。

用过 Mini/Micro HDMI 进行外录的朋友一定体会过断线——而且,不止一次,换用全尺寸的 HDMI 可是牢固多了,而且 α7SIII 还附赠了一个用来固定线缆的配件,这对于视频拍摄是很方便的。

类似地,单独的麦克风舱门也是一个很好的设计,可以使用机顶麦的同时用翻转屏自拍而不会挡住。

新的模式转盘相较于 α7SII 也更为方便,与四代机同步,有三个自定义模式,视频、全自动、S&Q(Slow and quick)也被放到隔壁。

而且现在 AF-On 按键在手动对焦的时候同样起效!也就是说在拍摄过程中如果有需要可以随时介入对焦,比以前需要切换回自动对焦模式再选取对焦点来说方便太多了。

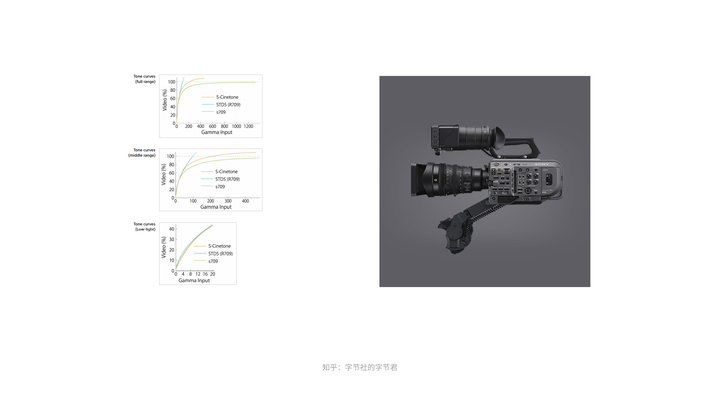

而且这次索尼还改进了 α7SIII 上的色彩科学,根据对比,发现它和 FX-9 上的 S-Cinetone 比较接近,直出色彩也更讨喜了,所有的 FX-9 LUT 都可以用。

唯一的缺陷大概是 timecode 时间码的输入方式,用 Multi port 输入还是令人有些不放心,专业用户可能会更想要用别的方式输入,但是比起以前残缺不全的 timecode 支持,起码是有了,希望索尼未来能改进这方面。

α7SIII 这台机器真的是里里外外都为视频拍摄而打造,既有强大的规格、又有持久作战的可靠性。

总结:如果你想要拍视频,预算够,选 α7SIII 准没错,它是市面上视频拍摄用最强大、最可靠的 hybrid 相机,没有之一。

彩蛋

9. 为什么使用了四代机身的是 α7SIII?

2020 年 7 月 28 日,索尼终于发布了全新的 α7SIII,与许多人猜想的不同,α7SIII 的机身是基于索尼“四代机”的,也就是说它在机身设计上和 α7RIV,α9II 更接近。

握把比三代机更大,机身更加厚实,按钮更加易用,接口舱门也使用了开合式设计。

那为什么它叫 α7SIII 呢?

因为它是 α7S 的第三次迭代,而不是“第四代机身的 S 变种”。

10. Moon Walker

此前,美国徒手攀岩家 Dean Potter 曾经尝试过一个令人难以想象的任务,在日落月升的时分,无保护攀爬位于 Cathedral Peak 两个山峰之间的一条缆绳,并在其上漫步。

Dean Potter 也因为这次极大胆的行为被称为月行者(Moon Walker)。

这次利用索尼 α7SIII 的弱光能力和高动态范围,他们尝试对这次伟大的行动进行复刻,这也是本次 Moonwalk 短片的由来。

本次使用了 400mm 和 600mm 镜头以及增距镜。

那么,既然都看到这里了,希望大家喜欢我的内容。

不妨顺手点个赞同,分享给更多人,如果想要更多干货,欢迎关注。

以上。