新館 特別展示室

発熱や風邪の症状、味覚障害などがある方はご来館をお控えください。

※状況に応じて変更する可能性があります。最新情報はホームページでご確認下さい。

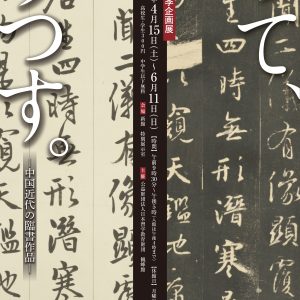

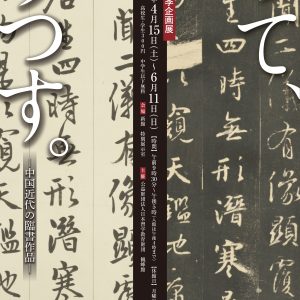

春季企画展「みて、うつす。―中国近代の臨書作品―」を開催します

【展覧会概要】

|

【主な展示作品】

|

【イベント情報】

|

【関連出版物】

|

【メディア掲載情報】

|

【広報物】

|

【お得な情報】

|

【動画】

|

【その他お知らせ】

|

【次回の展覧会】

【展覧会概要】

手本を見て写す「臨書(りんしょ)」は、書を学ぶときに欠かせないものです。現代でも、初学者から熟練の書家まで、手本を写すことを通して書を学んでいます。そして、書家たちの洗練された技による臨書は、時に手本の再現にとどまりません。彼らは手本を見て、それを独自に解釈して写します。その結果、手本の「形」から離れるような、大胆な表現を見せることもあるのです。

本展では、観峰館が収蔵する中国の書作品より、清時代後期から中華民国初期頃に制作された臨書作品を特集し、展示します。中国近代という激動の時代に生き、書に臨(のぞ)み続けた書家たちによる様々な臨書作品を通して、書における「みて、うつす」という行為の面白さを味わって頂くことが、本展の目的です。

▼SNSでも情報を発信しています!

【お知らせ】Facebook/Instagramで春季企画展の展示作品を紹介しています

【お知らせ】Facebook/Instagramで春季企画展の「展示こぼれ話」を紹介しています

▼出品リスト等はこちら

令和5年(2023)観峰館 春季企画展「みて、うつす。―中国近代の臨書作品―」展示作品リスト(359KB)

令和5年(2023)観峰館 春季企画展「みて、うつす。―中国近代の臨書作品―」展示パンフレット(2.15MB)

【主な展示作品】

※画像クリックで全図を表示します(一部をのぞきます)。

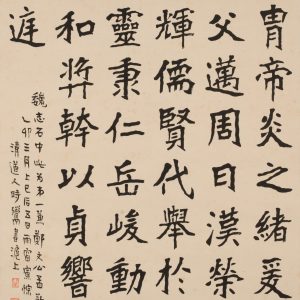

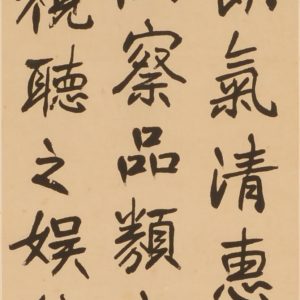

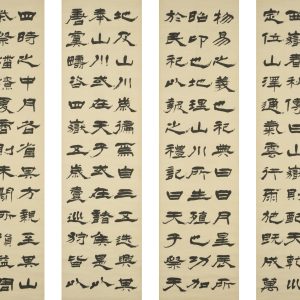

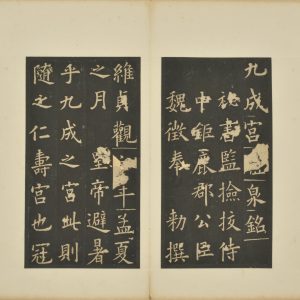

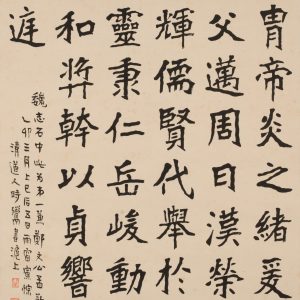

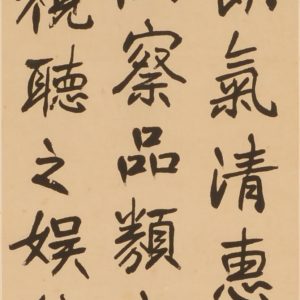

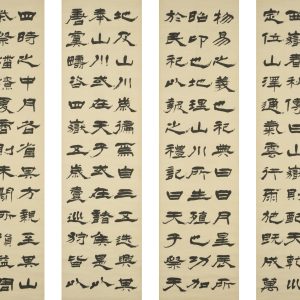

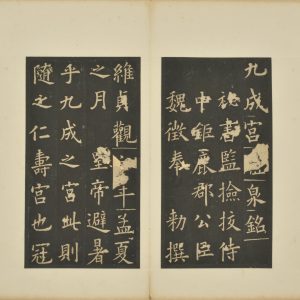

Ⅰ.楷書―石に刻された正式書体―

伊立勲《楷書臨九成宮醴泉銘軸》中華民国7年(1918)

許成琮《楷書臨雁塔聖教序軸》中華民国

李瑞清《楷書臨崔敬邕墓誌銘軸》中華民国4年(1915)

楷書は、一点一画を切り離して正確に書く書体です。現代でも正式書体として使用されています。その萌芽は三世紀頃の中国に見ることが出来ますが、唐時代(618~907)に至って洗練された美しさを作り上げたと言われます。

本章ではまず、初唐の楷書を手本として臨書した作品を展示し、現代にも通じる楷書の典型をご覧いただきます。さらに、盛唐時代に活躍した顔真卿(709~785)や、北魏時代(386~534)に刻された墓誌銘などを手本として臨書した作品もあわせて展示します。さまざまな楷書の臨書作品をご覧ください。

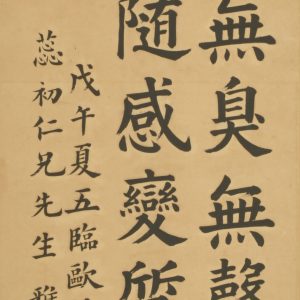

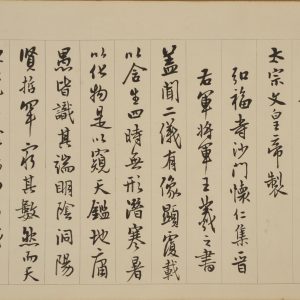

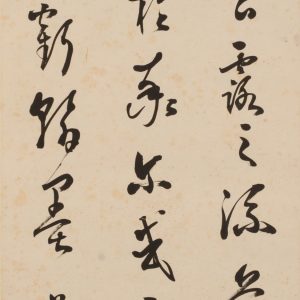

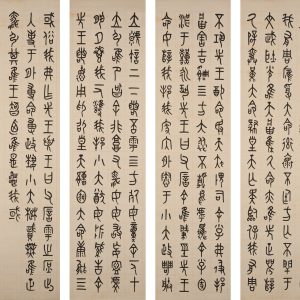

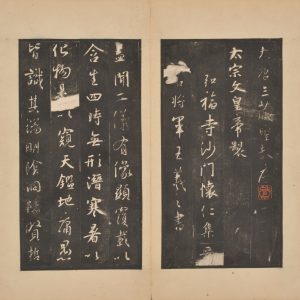

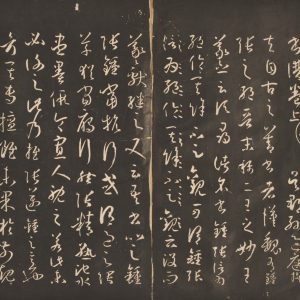

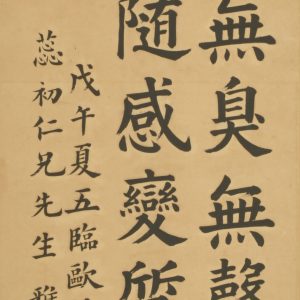

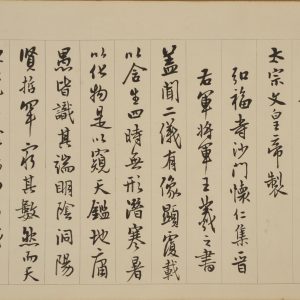

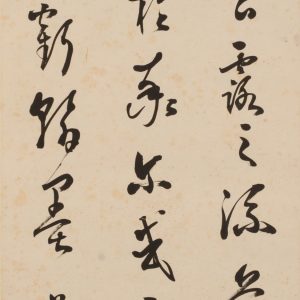

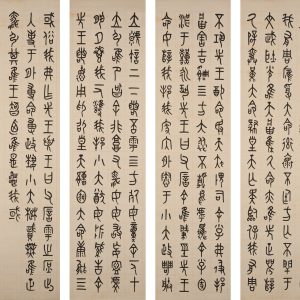

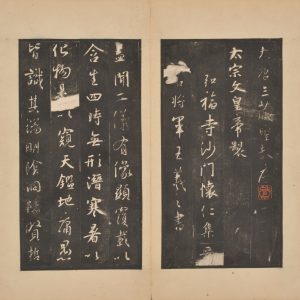

Ⅱ.行書と草書―書聖・王羲之とその流れ―

高邕《行書臨王羲之蘭亭序軸》清時代末期~中華民国初期頃

鄧散木《行書臨集王聖教序横披》部分 中華民国29年(1940)

呉観岱《草書臨孫過庭書譜軸》清時代末期~中華民国初期

行書と草書は、文字を速く書くために生まれた書体です。行書では点画を連続/省略し、草書では字形を簡略化して書きます。いずれも、漢時代(前206~220)の隷書を速写するなかで生まれてきたと言われます。行/草書の手本として用いられる代表的なものは、東晋時代(317~420)の王羲之(303?~361?)によって書かれた作品群です。

本章ではまず、王羲之の代表作である《蘭亭序》や、唐時代に王羲之の字を集めて作られた石碑《集王聖教序》などを手本とした行書の臨書作品を展示します。さらに、王羲之の手紙を手本として書かれた草書の臨書作品や、王羲之の流れを汲む行書と草書の作品を手本とした臨書作品もあわせてご紹介します。

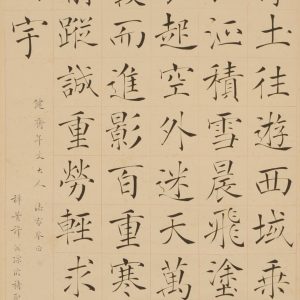

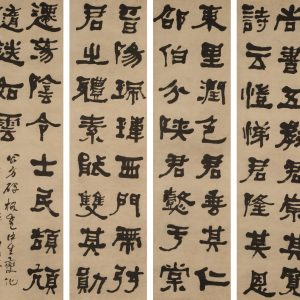

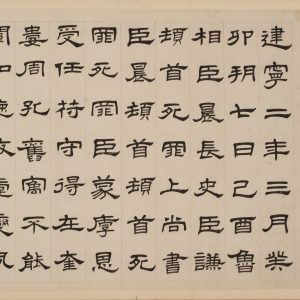

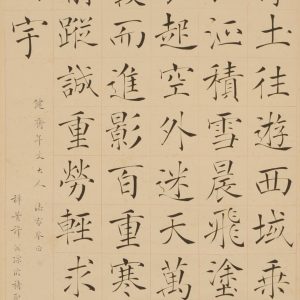

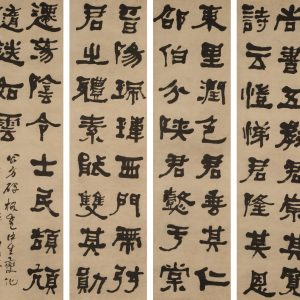

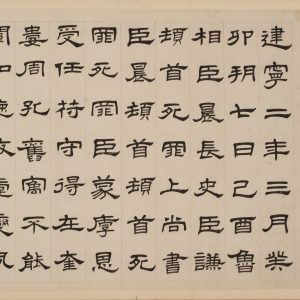

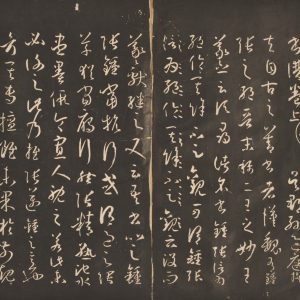

Ⅲ.隷書―漢時代の八分隷―

何紹基《隷書臨張遷碑四屏》清時代後期

楊峴《隷書臨西嶽華山廟碑四屏》清時代後期

李鴻裔《隷書臨史晨碑巻》清時代後期

隷書は、漢時代(前206~220)に正式書体として用いられていた書体です。後漢時代には、扁平な字形と波打つようハライ「波磔」を持つ「八分」と呼ばれる姿になります。隷書は現在、日常の筆記で使われることはほとんどありませんが、読みやすく安定感のある字形であり、紙幣や新聞の題字などに使われることもあります。

本章では、後漢時代に建てられた石碑を手本とした臨書作品を展示します。石に刻された隷書は、書家たちの手によってどのように紙に書き写されるのか、その変容をお楽しみください。

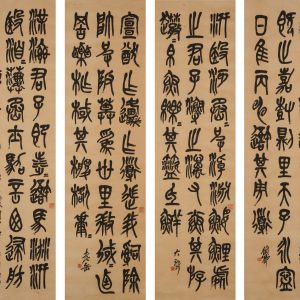

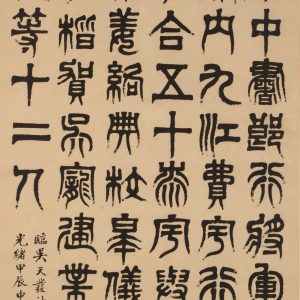

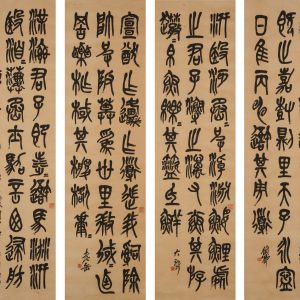

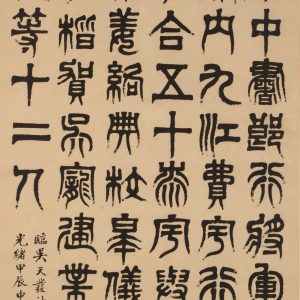

Ⅳ.篆書―中国古代の金石文―

呉昌碩《篆書臨石鼓文四屏》中華民国3年(1914)

呉大澂《篆書臨毛公鼎四屏》清時代後期 光緒16年(1890)

汪洵《篆書臨天発神讖碑軸》清時代末期 光緒30年(1904)

篆書は、漢字のもっとも古い書体です。象形性が高く、現在では印鑑などに使われています。篆書には様々な種類がありますが、秦時代(?~前207)の始皇帝(前259~前210)が中国全土の文字を統一したときの書体である「小篆」が標準的なものとされます。それ以前は、小篆よりも点画の数が多い「大篆」が用いられていました。さらに古くは、地方ごとに独自の字形を作って使用しており、これらは青銅器に鋳込まれた文字として残っています。篆書はこれらの中国古代の文字を総称する名称です。また、金属や石碑に残されている文字を「金石文」と呼び、篆書は金石文を代表する書体ともいえます。

本章ではまず、秦時代の小篆を手本とした作品を展示します。さらに、大篆の代表例であり、中国最古の石刻文でもある《石鼓文》や、青銅器に鋳込まれた「金文」を手本とした臨書作品等も展示します。中国古代の文字に挑んだ書家たちの作品をご覧ください。

欧陽詢《九成宮醴泉銘(秦氏本)》原本:唐時代 貞観6年(632)

王羲之《集王聖教序》唐時代 咸亨3年(672)刻

孫過庭《書譜(安麓村本)》原本:唐時代 垂拱3年(687)

一部の臨書作品については、手本となっている作品の拓本をあわせて展示します。ぜひ見比べながらご鑑賞ください。

▼バーチャル観峰館でも春季展をご覧いただけます(2023年4月15日(土)からご覧いただけます)

※一部の作品についてはバーチャル観峰館で展示しておりません。あしからずご了承ください。

バーチャル観峰館はこちらの画像をクリックしてください

【イベント情報】

Web内覧会「春季企画展の見どころガイド!」

アンティークオルゴール鑑賞会

ギャラリートーク&ミニコンサート

▼土曜講座

土曜講座「臨書の魅力」

土曜講座「臨書作品の見方/考え方」

【関連出版物】

本展の図録/関連出版物はございません。

【メディア掲載情報】

京都新聞(2023年5月15日)

中日新聞(2023年5月12日(金)びわこ版)

毎日新聞(2023年5月11日(木)滋賀版)

滋賀報知新聞(2023年5月1日)

東近江スマイルネット「e-おうみNOW!!」(2023年5月3日(水)18:00放送)

号外NET東近江市・近江八幡市(2023年4月20日)

滋賀県博物館協議会(2023年4月11日)

墨客ぽっけ

KYOTO ART BOX

インターネットミュージアム

東近江市観光Web(2023年3月9日)

芸術新聞社『墨』第281号(2023年3月1日)

【広報物】

※画像クリックで全図を表示します。

春季企画展「みて、うつす。―中国近代の臨書作品―」A4チラシ(4.35MB)

東近江市の博物館・美術館ポスター(1.76MB)

▼報道関係の皆様へ

プレスリリース 令和5年(2023)観峰館 春季企画展「みて、うつす。―中国近代の臨書作品―」(3.92MB)

【お得な情報】

国際博物館の日

【その他お知らせ】

当館で京都芸術大学の「特別講義」が行われました(2023年5月21日)

当館で同志社大学の「博物館資料論」実地授業が行われました(2023年5月21日/6月4日)

【次回の展覧会】

夏季企画展「画題を探る―中国絵画に隠された意味―」

Views:

6,353