梦想与现实的矛盾——北京地铁16号线南段开通前

本文引子:

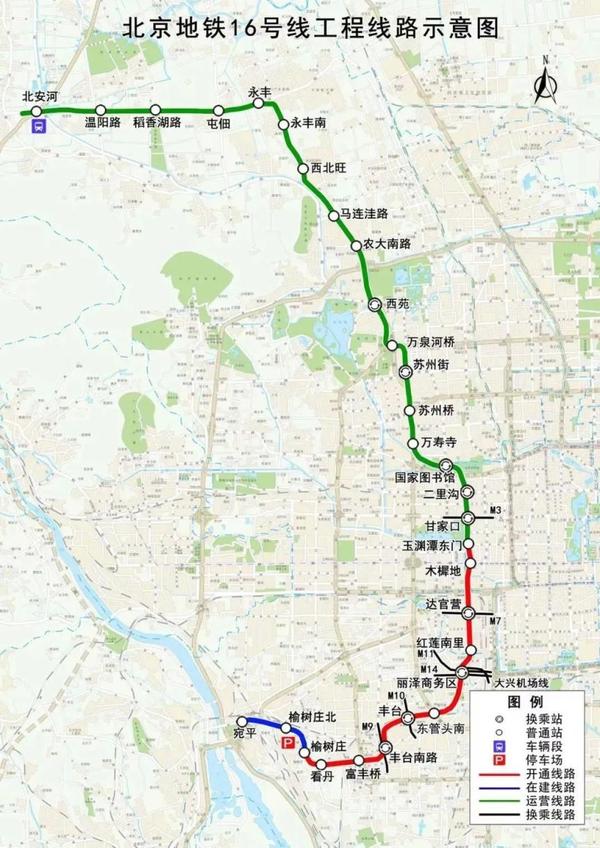

转眼间,时间已经来到了2022年12月;按照惯例,逢年底(大概率是12月31日当日)北京地铁将集中开通新线。在即将来临的年终时刻,我们将迎来两条既有线路的延伸:16号线南段(玉渊潭东门——榆树庄)、昌平线南延(清河站-西土城)。

很巧的是,16号线与昌平线也是笔者经常使用的线路。我们不免要问:既有线的延伸为何存在,又将起到什么样的作用?为回答这个问题,我们必须回到线路本身;于是,在接下来的三篇短小的文章里,我会讲述它们的故事,也不失为这即将到来的延伸预热。

在这一篇中,让我们一同跟随着16号线的脚步,去看看它曾经伟岸的梦想与不那么理想的现实。

一、初见——海淀山后的福音

地铁16号线自诞生起,就是一条南北向的新线。在规划初期,线路由回龙观地区南下,经积水潭、金融街后转向西到达北京西站,此后向南经丽泽往郭公庄。但很快情况发生了变化,北京市通过了《中关村国家自主创新示范区北部研发服务和高新技术产业聚集区(海淀北部地区)规划(2010年-2020年)》,这让海淀的山后地区获得了明确的资源倾斜。

于是到了2010年,16号线的北端去往海淀山后的路径被确定下来;与此同时南段兼顾铁路丰台站的客流疏散,于是不再直接向南前往郭公庄,而是转向西,最终到达宛平城。这便是最终定案的走向。

这一版规划从诞生(2010年)到上报(2011)的时间间隔非常短暂,这说明了在当时的视角下16号线是非常紧迫的——尤其是去往山后地区的一段。在2012年,16号线的规划随《北京市城市轨道交通近期建设规划调整(2007~2016年)》获得国家发改委批复。

尽管实际上16号线的城区段与海淀山后段在规划时就是按照同一条线路进行的前期工作,但受制于各种因素影响,前期准备时将线路分为“16号线”与“16号线二期(山后线)”两部分,两线以苏州街站分界。于是,我们看到的批复官方文件中,对16号线也是分为两段描述的:

“新增16号线,自永丰至榆树庄站,线路长36公里,估算投资366亿元,规划建设期为2012~2016年。”同时在批复文件中备注“海淀山后线永丰~北安河段,将根据城市发展需要,选择建设时机,适时启动建设”。在这里,明确线路可一体化建设至永丰,而永丰之后的线路留下一个活口,可能是对其客流预期不甚乐观的结果。

虽已获得批复,确定2012~2016得规划建设期也过于乐观了;真正在2016年得以通车的,只有北安河-西苑这部分建设难度较低的路段,线路的大部主体通车要等到批复10年之后的今天。

二、进程——10年磨一线

2012年11月,16号线建设规划获批。2013年,全线“北安河-宛平城”的工程可行性报告以苏州街为界分段分别获得批复,线路正式开工建设。按照建设的进度,实施最为顺利的“北安河-西苑”一段在2016年底率先通车,这个部分的总建设时间仅花了三年有余,而线路的其余部分远没有这么顺利。

现在,我们可以清楚地看到,全线分为5个主要部分渐次通车:

第一部分(二期北段、或称首通段),北安河-西苑19.1km,2016年12月正式通车,首次将海淀山后地区连接入地铁线网,带来了一个全员换乘站——西苑;该段的农大南路站错后一年,在2017年12月开门营业。

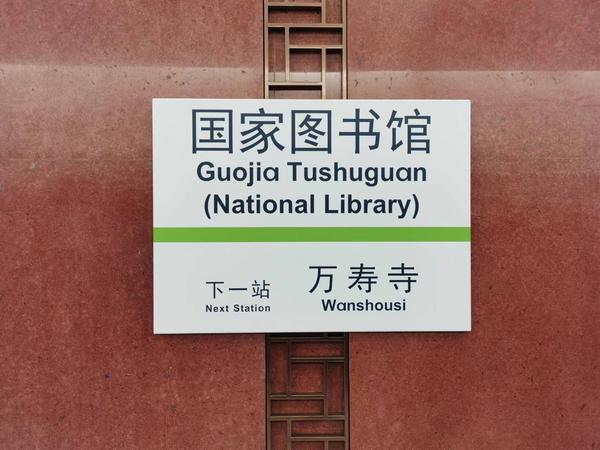

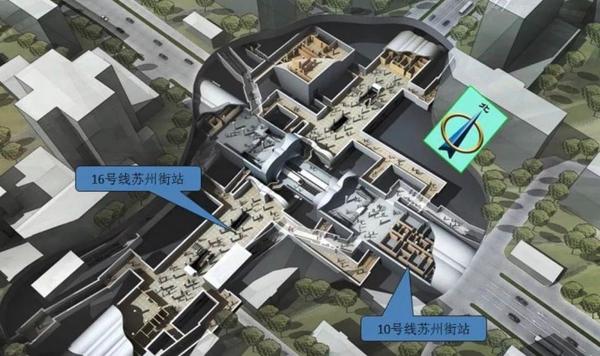

第二部分(二期南段+一期北段、或称中段),西苑-甘家口10.9km,2020年12月正式通车,为16号线贡献了第二个换乘站、也是三线换乘站——国家图书馆;该段的苏州街站,预定的开放换乘的时间约为2023年年底,错后三年;该段的二里沟站,将在本月底开放,错后两年。

第三部分(中段一站),甘家口-玉渊潭东门1.0km,2021年12月开通。

第四部分(一期南段,或称南段),玉渊潭东门-榆树庄14.4km,2022年12月(本月)开通运营;丽泽商务区站暂缓开通,预定通车时间2023年底。

第五部分(剩余段),榆树庄-宛平城3.4km,预计开通时间2023年底。

不难发现,线路全线贯通的排期已经到了2023年底,距离2012年的批复已经过去了11年,与预计的不晚于2018年全线贯通有了极大的偏差。究竟是什么原因导致它的建设过程如此漫长,以至于“10年磨一线”呢?

造成工程进展缓慢的原因主要有三个:1、8A土建规模庞大,车站建设用地腾退困难;2、多处受制于“一体化”因素,工程建设无法推进;3、中途多处车站设计修改,延误建设时机。

(1)因素一: 8A土建规模庞大。

众所周知,在北京2007~2008年那一批奥运线路渐次开通后,只用了两三年的时间,4号线、5号线、10号线连同完成扩编的13号线,便进入非常严重的“通勤拥挤”状态,这些线路都是6B编组;而2008金融危机带来的“四万亿”基建浪潮更是将地铁审批开闸放水,一线城市的新线土建规模日渐扩大,新设的线路定为8A编组成为了普遍现象。于是,在2010年前后,规划者们普遍认同有必要将16号线建设为北京第一条8A线路。

8A与6B相比,单车运力提高了70%,站台长度增加50%,转弯半径按A型车实施,车站附属设施与消防疏散设施要求均显著提高;由此不仅带来了车站主体的建设十分困难,出入口等附属设施施工也十分困难。较大的车站规模,使建设用地的拆迁腾退非常困难。

苏州街站延期三年的主要原因是受限于东南角一体化工程的进展,但究其根本是16号线的8A规模要求对应的庞大站厅结构;而按照实际情况确定为两个分离式站厅的方案,这就势必要求有4个独立的出入口;另一方面,站厅的规模也挤占了车站设备用房的空间。如此一来,一旦某一项附属设施进度受限,车站便无法如期开通。

(2)“一体化”因素导致的开工推迟

通常“一体化”项目要求项目的楼宇结构与地铁站的某些部分共构,但其建设方与地铁土建单位并不相同,地铁项目的推进需要“一体化”项目提供一个基准界面;每当项目本身因各种进度原因未能完成界面交付,地铁建设便无法推动下去。

至今,16号线的二里沟站仍未能开通,便是与“一体化”工程有关。二里沟站是16号线与6号线的换乘车站;6号线建设时对其自身的车站主体结构予以预留,但16号线的部分以及车站的附属设施均需要新建。尽管车站的规模非常庞大(8B、8A的换乘,设计了5个外挂厅),且全部以暗挖法施工,甚至成为全国规模最大的暗挖车站,二里沟站的主体工程到2018年已基本完成。拖延至今日的原因主要为东南侧的百万庄一体化项目,使得C出入口及外挂小厅无法推进,而与苏州街的情况类似,为满足消防疏散的要求,哪怕有一个出入口无法开放,车站整体(甚至包括6号线部分)都不具备运营条件。好在到了2022年,二里沟站的C出入口的移交已经完成,经过地铁土建方的建设后,二里沟将在年底开放。

另一个典型的不具备施工条件的案例就是丽泽商务区站。本应2013年启动建设的车站,因丽泽商务区顶层规划的迟迟无法确定,直到2021年才具备启动条件。作为北京市新的金融商务区的核心车站,丽泽商务区站在2030年前将会实现大兴机场线、11、14、16、25的五线换乘,其综合枢纽规划直到2022年11月方获得批复。于是,到年底16号线南段开通时,仅具备16号线越站的条件,车站何时投入运营仍遥遥无期。甚至在过去的几年中,丽泽商务区已成为16号线南段整体进度的限制性因素,认为其以一己之力另16号线南段整体延期2年并不为过。

(3)中途修改设计,使工程开展较晚

16号线施工过程中典型的设计修改的案例主要有万泉河桥与洪泰庄两个。

最初16号线在西苑-苏州街间的线位是由万泉河路南下后,转向芙蓉北路、颐和园路,在四环路设海淀桥站,并直接沿苏州街向南。但北京大学提出,地铁线路距离校园过近,对精密仪器有严重影响;于是,到了2013年,16号线完成了设计修改,形成了夸张的S弯避开北大区域,并取消海淀桥站,新设万泉河桥站。万泉河桥站2014年开工,最终在2020年底随16号线中段通车。

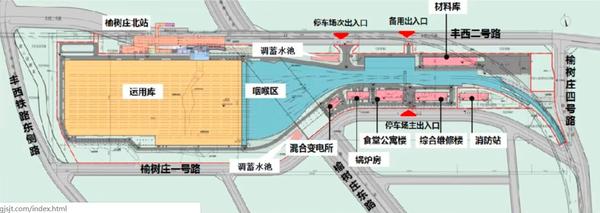

至于洪泰庄站,它是建设过程中新增。由于榆树庄-宛平城区间长达3.4km,途经地区的群众有强烈的加站呼声,于是到了2020年,16号线确定在两站中间增设榆树庄北站(后更名洪泰庄站)。由于车站开工很晚,兼顾考虑榆树庄停车场的工程进度,力争在2023年开通。

基于上面的这些原因,尽管16号线在2013年就具备了全线开工的条件,但受制于众多中间车站的进度未达预期,年复一年向后拖延,直到今天。也许,在2009~2013年前后的地铁建设黄金时代,4年的时间足够完成一条主要干线;但随着时间的推移,工程环境要求、消防要求的严格化,拆迁的困难化,换乘站建设的难度的增加,已经逐渐让我们认识到,一条大型线路需要7~8年甚至更长的建设期是正常现象。

梦想与现实终究相互矛盾,这不但体现在建设进程中,也体现在它的功能作用上。经历了如此漫长的建设期后,16号线发挥了怎样的作用呢?

三、效果——未达预期的客流

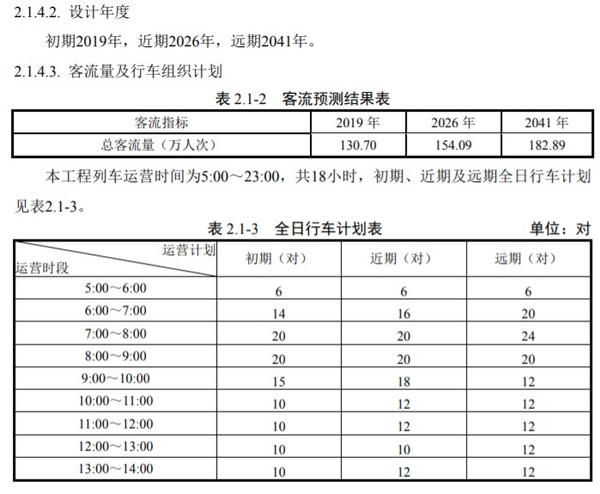

在2012年编制的前期文件中,16号线的客流预测给出的数字极为乐观,这也是在那个地铁建设的规模扩张期的普遍习惯。文件中表示,至2019年运营初期(开通三年),16号线客运量达到130.70万人次/日,至2026年运营近期(开通10年),16号线客运量达到154.09万人次/日,运营初期/近期早高峰安排行车20对/小时。

显然,现实与当初的预计发生了严重的偏差:不但,16号线到2022年仍未完全通车,而且已通车部分的客运量大约只有预测值的1/10,即便线路延伸至三环以内也无法改变这一现状。我们不妨将那个时代原本不那么靠谱的客运量预测抛开,降低对它的预期,仔细思考一下16号线的现状与我们的预期究竟有哪些差距?而又是什么原因,导致这样的偏差呢?

笔者看来,最主要的原因有两点:(1)对线位与客运量的关系认识偏差;(2)因建设进度的延期导致的换乘不便。

(1)对线位与客运量的关系认识偏差

在很长一段时间里(尤以2008~2015年为最),一线城市的规划者们被既有的小编组线路的拥挤带往另一个全面拥抱大编组线路的极端,普遍为认为新线将获得比既有线路更大的客运量,却时长忽略以下两个事实:

事实A——既有大客流走廊是基于若干个客流“锚点”存在的,缺少客流“锚点”的市区线,很难获得较高的客运量。

事实B——放射性线路的潮汐型,使得其断面客流大,但总客运量有限。

回到16号线上来,以2022年11月底前已通车的路段为例,它的“锚点”主要有三个:永丰、西苑、国家图书馆。永丰站高峰期进出站客流较大,是产业聚集区;西苑与国家图书馆是客流转换节点。永丰-国图区间的剩余路段,以均质化的居住区为主,产业区主导的苏州街尚未开通。而永丰-北安河段,围绕地铁线路本身的产业开发过于滞后,直到今天也未能形成像亦庄线那样依托于地铁的产业集群。

于是,16号线西苑-国图段与几乎并行4号线形成了比较鲜明的对比——4号线的在这一路段的乘降量很大,而16号线几乎无人上下,最终助力线路整体发挥着“放射线”的功能。最终表现出来的情况是:在国家图书馆站,16号线几乎完成了全员换乘,高峰期换乘客流非常大;这些换乘客流主要是从西苑以远积累而来的。

对于放射性线路,早晚高峰的潮汐客流取决于线位本身的大型居住区与产业集中区分布。在两者兼顾的情况下,断面客流达到3.5W以上是可能的,但其绝对客运量数据不会太高,能达到15~25万已不容易。

作为对比,我们选取了2022年7月28日(周普通四)的客运量数据进行说明:

这天,是某轮疫情的影响渐渐淡去的普通周四,路网客运量921.9W;其中昌平线23.53W、房山线21.92W、亦庄线18.94W、16号线14.37W、另外有部分放射功能的15号线35.72W、13号线53.37W。对于纯放射性线路,达到20万人次/日是可能的,但是即便昌平线这样的线路,都难以达到30万人次/日;而市区段则完全不同,拥有几座高乘降量的市区站,并且优化换乘,达到30万人次/日以上并不困难。而我们讨论的16号线,与纯放射性线路相比仍有差距,遑论它已经包含了几座市区车站,这样的落差就是线位劣势的结果。

(2)因建设进度的延期导致的换乘不便

线位的劣势决定了客运量的量级,但在这个量级上的提升就要依赖于与其他线路的互动。截止2022年11月,16号线与其他线路的换乘有着比较严重的问题。

仅有的两个换乘站是西苑站、国家图书馆站,可以一次换乘的线路也只有4号线、9号线——而它们都是南北向线路。如果乘客想要 乘坐16号线东西向移动,几乎必然需要两次换乘,这严重抑制了出行意愿。苏州街(往10号线)、二里沟(往6号线)这两座车站的暂缓对16号线的功能发挥形成了严重制约。

实际上,由于土建规模的影响,换乘站又普遍缺乏预留,其建设困难是有迹可循的;但最终,换乘的问题都会随着时间的推移得以完善。

四、期待——未来的路

当下8A编组的16号线利用率远不及预期,在南段即将开通的时候,一切势必有明显改善,我们能否畅想一下它的未来将会如何?

我们不妨仍然以上一节中提出的两项不足为参考。16号线南段开通之后,其途经的区域当下仍然缺乏客流“锚点”,但与东西向线路的换乘大为改善了。2022年年底,16号线将得以在二里沟站换乘6号线、在木樨地站(虚拟)换乘1号线、在达官营站换乘7号线、在丰台站换乘10号线,同时在丰台南路站二次换乘9号线、在东管头南站为房山线带来新的进城路径;由于一口气新增了6座换乘站,16号线也将摆脱放射性线路的定位。

同时需要注意的是,在苏州街站通车之前,线路北段的情况仍然不会有明显改善;到了2023年底,随着苏州街的开通、苏州桥站与12号线的换乘启用,16号线才能接近它的完全体。

2022年的普通工作日,16号线的客运量仅能达到14~15W/日;如果疫情最终得以消散,在2023年的普通工作日,16号线在此基础上完成翻倍是非常可能的,笔者看好在2023年下半年16号线能够取得25W~28W的成绩。而到了2024年,北段的换乘改善,笔者认为16号线工作日客运量将达到35W~40W的量级。虽然仅有2012年预测的1/3,但也不至于辜负8A线路的“超大肚量”了。

小结:

站在这个时间点回望,也许我们会发现十年前的梦想太过理想,而最终我们都会屈身于无奈的现实;不但生活如此,一条地铁线路的生命历程也是如此。对于地铁16号线,无论过去经历了哪些不顺利的故事,20天之后它都将迎来一个关键时刻;无论未来如何,请暂时让我们以此文纪念过去的时代。

让我们暂时告别16号线;在下个篇章中,请随我一同乘上昌平线的列车,看看另一个独特的成长故事。

敬请期待:《通勤地狱的诞生与终结(上)——写在昌平线南延开通前》

————————————————————————————

2022.12.23更新后文:昌平线的部分·上集

———————

2023.01.17更新16号线运转记录