自雇工匠、受薪工匠、合约工匠、学徒工匠、服役工匠、刑徒工匠、奴隶工匠,是这些真实具体的男女工匠,创造了秦汉中国。李安敦教授透过本书,带领我们了解这些活生生的人以及他们所处的复杂的社会、商业和技术网络,让我们从走马观花中停下脚步,开始体悟千年前的物质文化遗产背后,有着与当下的你我一样的人性。经出版社授权,我们摘选了《作坊中的工匠》中有关女性工匠的部分,分享给读者。

点击链接购买本书

秦汉时期,妇女(和女孩)是工艺行业中不可或缺的劳动力。在某些工艺领域,她们甚至成为主力。著书者和儒家称颂的理想模式是男性耕作,而女性养育子女,准备酒浆饮食,并在闲暇时间进行纺织。事实上,农妇常在田间协助丈夫;大多数农奴似乎都是女性;许多已婚妇人和寡妇经常性地生产供应到市场的商品。大量文献和铭文表明,私营作坊和官营作坊中多雇用了大量女性工匠。

私营作坊中的女性

在私营作坊中,女性根据个人情况,处在不同的角色和位置上。一些妇人因为刚刚丧偶(或丈夫常年在外),成为独立的工匠或生意人,以支撑家计。《汉书》记载了翟方进(公元前 7 年去世)母亲的事迹,她一心希望儿子能继续在长安研读诗书,于是在长安的集市开设店铺编履卖鞋,以支持儿子的学业。翟方进在公元前 15 年官拜丞相,公元前 7 年在任上辞世。人们将这位母亲的努力描述成为儿子成功所做的伟大的自我牺牲,但实际上,她也通过自己所编的鞋履养活了自己。翟寡妇的事迹广为人知,只是因为她的儿子后来权倾朝野,然而在“工”的阶层中,与她类似的迫于生计的情况肯定常有发生。但是,一位名叫“清”的寡妇是一个真正的例外,她生活在公元前 3 世纪的古代中国西南部。丈夫去世后,她接管了这个家族庞大的朱砂开采和加工业务,在她的打理下,生意蒸蒸日上。她尽心尽力的奉献获得了秦始皇的嘉奖,为她特别建了一座建筑物(怀清台)来表彰其功绩。

-

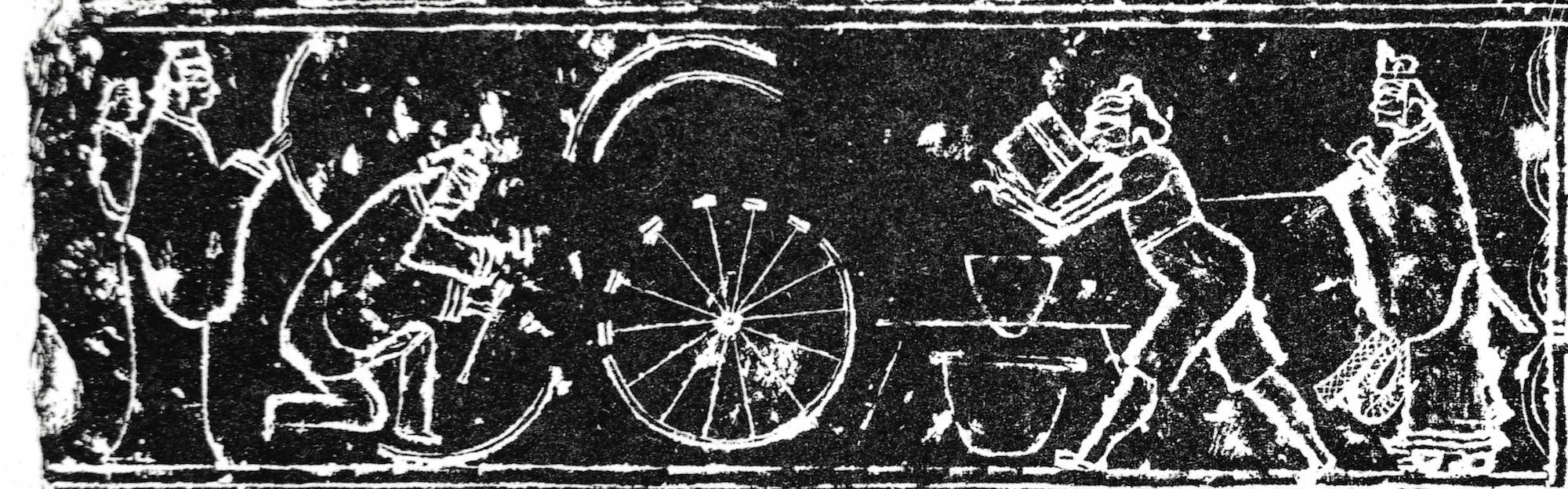

图3.15b 东汉,约公元 1 世纪。纸墨拓片。中国国家博物馆。图片由山东美术出版社提供。画像石出土于山东省嘉祥县洪山村

-

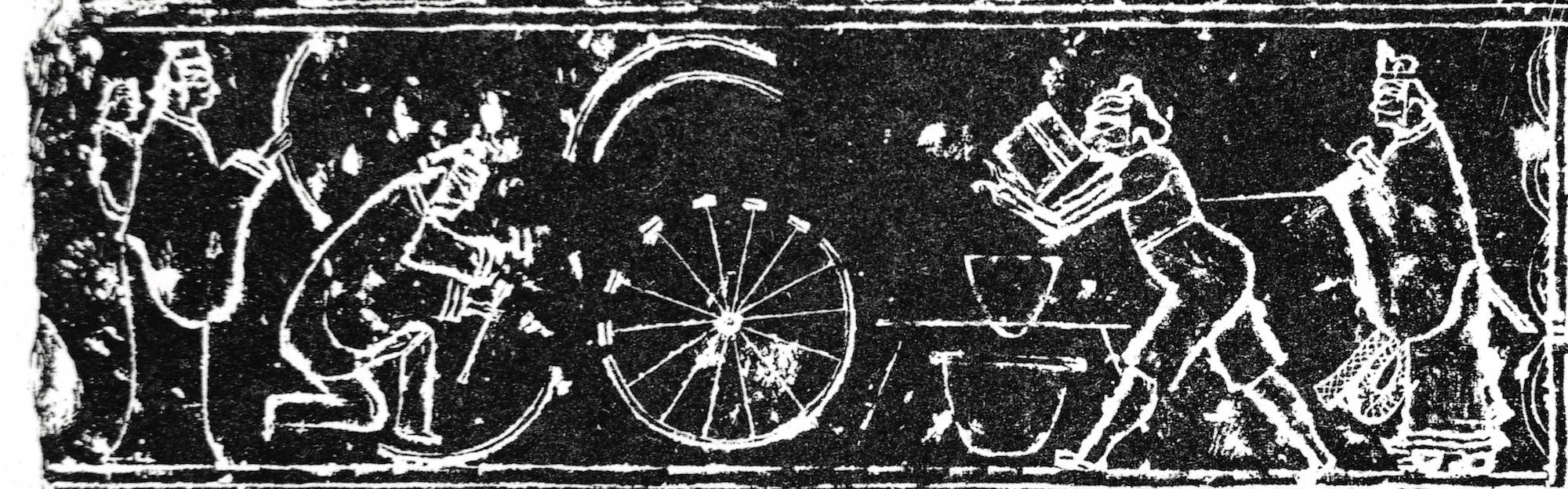

图3.15a 东汉,约公元1世纪。纸墨拓片。山东博物馆。图片选自 Chavannes,

La sculpture sur pierre en Chine : au temps des deux dynasties Han

,图43。画像石出土于山东省嘉祥县刘村。

大量例子表明,工匠的妻子在各行各业和家庭领域为丈夫提供帮助。1954 年在山东省出土的一块画像石上清晰描绘了轮匠的店铺(见图3.15b)。如上所论,这个图案并非绝无仅有,可能是一幅乡土题材场景(见图3.15a中的另一例)。在图3.15b的版本中,左边第二个人是男性轮匠。他很可能代表轮扁,《庄子》里的人物,他与齐桓公(公元前 685 年—前 643 年在位)之间有过一段著名的对话(见第二章)。在店里,他跪在地上,用右脚固定轮缘,准备凿出一道凹槽,用来将轮缘嵌入右手边那个尚未完工的轮子。一位妇人站在他身后,可以假定她是工匠的妻子。她手里握着轮子的另一个零件,准备在丈夫需要时递给他。她背着他们的婴孩。这张拓片来自一块大型画像石较低的位置,这幅画描绘了神、仙、人三界层层相构的宇宙图景。作坊的场景显然属于人界。最初设计这幅乡土题材的石匠非常了解作坊的布置和组织形式。也许,他还借鉴了自己的工匠生活圈的真实情况。这幅画充分证明了工人阶层婚姻带有的合作性质。

就文献而言,读者自然会想起上文关于吴地铸剑大师干将及其妻子莫邪的故事。在这则显然属于神界的传说中,男性工匠无法独自完成金属熔冶,直至他意识到需要男女合力才能冶成金属。

还有一个例子更具历史意义,体现了现实夫妻之间的合作和经营精神。司马相如(约公元前 179 年—前 117 年)是来自蜀郡(今四川省)的才子,任职于汉景帝一朝,后投奔梁王,谋求官职。后来他仕途受挫,返回家乡蜀郡安定下来。在一次宴会上,他深深爱上了新寡的卓文君,她是全国最富裕的冶铁家和奴隶主之一的卓王孙的千金。二人私奔,这令卓王孙大为震惊,遂与任性的女儿断绝关系。相如和文君在蜀郡一直生活拮据,家徒四壁,最终文君告诉相如,她无法再生活在贫穷中。于是相如和文君卖掉了他们微薄的家当,在临邛附近购置了一家酒铺。二人分工合作,相如制作商品并从事其他有偿工作,而文君亲自经营店铺,当垆卖酒,类似店铺在画像砖中被描绘过,朝街开放,柜台下贮藏着大酒坛子。文君的父亲听闻此情况,越发觉得羞耻,因为他深知上层女子不该抛头露面或与街上的男子接触。尽管相如和文君不是传统意义上的工匠,但他们酿酒卖酒,因此实际上与工匠并无太大区别。此外,有人质疑这对夫妻间的分工如此明确,可能是后来经过史家司马迁的文学润色,他或许希望帮司马相如摆脱“商”的污名,因为司马相如是他心目中的英雄,而且后来在汉武帝一朝身居高职。但其实司马迁甚为钦佩商人,因此没有为了迎合精英阶层的趣味而篡改故事的动机。相如和文君之间夫作妇营的模式很可能反映了工商阶层的普遍情况。

官营作坊中的女性

秦汉时期,朝廷对于官营作坊雇用女工匠一事几乎没有顾虑。事实上,根据汉律,朝廷更加青睐招募成年女性(“丁女子”)工匠,一直按 2:1 的比例招募服徭役的女工匠、男工匠或童工。朝廷可能还以支付现金酬劳的方式雇用了不计其数的女性。官营作坊中的女工匠大多服务于纺织品生产和漆器绘画等领域。

西汉时期,朝廷在首都和各省份经营了多家大型纺织作坊。这些作坊为皇帝和后宫供应锦衣华服,以及多种次一级的纺织品,它们可作为送给官员、平民和外国使臣的礼物。最大的纺织品生产群坐落在现今山东省境内的齐郡,被称作“齐三服官”,由三个独立的工官组成,据说就在公元前 44 年之前,每个部门就已雇用了数千名工匠。由于这些作坊的遗址尚未被发现,因此仍无法确定生产工作到底是集中在工厂般的大型建筑内,抑或将纺织和刺绣等工作外包给女性在家完成。无论如何,对朝廷而言,该生产方式需要极其高昂的成本来维护,而且曾为了节省成本而多次关闭。公元前 7 年,该生产系统第二次关闭,有人称,未曾间断的锦缎、刺绣和其他难以生产的纺织品生产工作“害女红”。这道朝廷的诏书意味着,齐郡的工厂雇用了太多女性,以至于朝廷觉得“女织”传统受到动摇。记录皇帝话语的一位不具名官员也暗示,女性(以及整个国家)的道德都因为她们在家外谋生而岌岌可危。在此之前,秦国的纺织业雇用女匠人,而秦国的行政法规表明,女性在该领域的工作成果深受赞许。秦律《工人程》明确写道,“隶妾及女子用箴(针)为缗绣它物,女子一人当男子一人”。

由于在首都和地方作坊制造的漆器上往往刻有工匠的名字和籍贯,因此,与其他手工领域相比,我们对漆器行业中的女性所知较多。现今湖北省云梦县的秦末汉初古墓出土了数十件漆器,上面刻有字号和文字,表明它们在哪里制造、由谁制造。多件云梦漆器上烙印着“亭”或“咸亭”字眼。多数学者认为,这些漆器(或至少是其胎体)产于秦国和秦朝都城咸阳(今西安市附近,见图3.19c),生产过程受到集市官员的监督。除了官方的集市标志,许多漆器上还有针刺留下的工匠名字,这些工匠完成了最外层的涂漆和装饰图案(见图3.19b)。

在漆器的工匠名字前,有该人的年龄或等级,有时还有其籍贯信息。有趣的是,在漆器上留下名字的绝大多数是女孩或者妇人。根据秦律,“小女子”意即身高不足 6 尺 2 寸(约 1.43 米)的女孩子。她们在漆器上的刻文通常记为“小女子”,但没有在后面加上她们的名字。显然,这些女孩在某些工艺娴熟的女工或男工处当学徒,而且不需要或者不允许在器物上写下自己的名字。但是,的确有发现女孩的名字,比如 “小女子甲”,通常出现在那些最容易制作的带耳杯子上,而不是在工艺复杂的盥洗化妆用品(漆奁)或叠杯套件上。“小女子”和“小男子”的字样偶尔也见于带有市场官员标记的木胎漆器上。这意味着私营和官营作坊都雇用了未成年人。

成年女性(“大女子”)的字样在云梦漆器上更为常见。事实上,大概有三四位具名的妇女负责制作和修饰绝大部分漆器,这些漆器被运至云梦地区,后来从睡虎地和大坟头的墓地出土。从这些用针匆匆刺下的歪歪斜斜的文字中可以看出,这些名字似乎是由工匠自己刻的,而不是出自监工或后来的拥有者之手。

其中一位多才多艺又多产的漆器画工叫“大女子骜”,我们只知道她这个称呼。从她完整的签名看来,她的籍贯是宦里,这大概是一个位于秦都咸阳附近的小村庄。她的名字“骜”在秦汉时期的女性名字中并不常见,意为“结实的马”或“固执而坚定”。这也是秦国名将和上卿蒙骜(公元前 240 年去世)的名字,他可能与大女子骜的父母或祖辈是同代人。

大女子骜在工作中一定表现得坚定果敢且多才多艺。在大坟头 1 号墓出土的 81 件漆器中,她的名字至少在其中 23 件上面,包括 5 种不同类型的器具。图3.19是她的部分作品。图3.19a的盘子的外部通体髹黑漆,但内部上缘绘有一排带状几何花纹,内底饰有盘旋的龙、鸟和云纹图案。这一设计生动而自然,足以掩盖其程式化的模块特征。它算得上是一件技巧纯熟的产品,但肯定不足以称为杰作。后来,官营作坊批量生产类似的图案,就抹掉了图形的自然观感。图3.19c的漆盒是一件由大女子骜制作或点缀的酒杯盛器。她在盒盖和每个杯子上都刻了名字。尽管盒子和杯子被发现时是分开的,但显然,这个盒子本是用来盛放 6 个巧妙叠放的杯子,这种叠放方式要求杯子的尺寸和外形做到标准化,以确保能恰好装放。

-

图3.19a 浅碗。

她的艺术和技术造诣显而易见,但要追寻她的职业和社会地位却困难得多。某些有她名字的漆器胎体也同样带有官方的市场标记,这意味着她是在官员的监督下制作了这些器物。然而,其他许多件由她做的漆器上只有她的名字。佐藤武敏(Sato Taketoshi)认为,这种情况表明大女子骜在两处不同地点开展工作。她的主要工作地点很可能是宦里的一个私营漆器作坊,靠近咸阳。但是,她偶尔也和其他漆器工匠一起服徭役,在咸阳市场官员监督的官营作坊中工作。我们无法确定她是不是宦里私营作坊的老板娘,但这不太可能。她或许与家人一起在一家合营的作坊中工作,或者与其他受雇佣的女匠人一起在工匠师傅或店主手下工作。

从这些秦代刻文看来,女性在都城的私营和官营漆器作坊中都承担了重要角色。正如刺绣一样,漆器绘画是一项复杂而精细的活动,需要一双小巧而灵活的手来完成。也有可能这只是因为朝廷官员和私人主顾更喜欢女工匠的设计风格。

汉代为了监控质量而刻下的文字表明,至少在西汉时期,部分女性在王家漆器作坊中的角色更为广泛。就像秦代官方出产的漆器那样,汉代的漆器上也有强制刻上的铭文,标明制作者的名字。此外,汉代的漆器上还刻有作坊中负责监工的文吏名字。现存的御制漆器上发现的数十个不同的工匠名字大多男女难辨,可理解为男性或者女性的名字。例如,“平” “丰”和“常”这些名字。不过,有些名字毫无疑问是女工匠的。公元前 85 年左右,一位名叫“母放”的妇女在蜀郡的奢侈品作坊蜀郡西工中担任“画工”,地位较高。与母放在同一组里工作的是一位叫“芒柳”的工匠,很可能也是女性。芒柳担任髹涂底漆的次要职位(髹工),可能是一位初级学徒。公元前 28 年,一位名叫“姨绾”的妇女在都城的贡工里担任髹工。可能还有许多女性在汉代作坊中工作,但在之后的几十年中,留刻名字的规定愈加严格,名字中无法体现性别特征,因为每位工匠只能以一个字来标识其身份。值得注意的是,女工匠的名字仅出现在有关髹漆绘画的环节中。在胎体雕工或黄涂工的名字中都没有发现女性。现今中国西南部的云南诺苏人仍使用传统的漆器制造技术,在那里可以发现与汉代类似的性别分工。诺苏男性负责雕刻胎体,而女性则主要负责髹漆和绘画。

不过,还有一种特殊情况值得注意。公元前 85 年,蜀郡西工雇用了一位叫“母夷”的妇女担任统领文吏(“令史”)。这根本不是工匠职位,而是负责誊写和会计事务,需要具备高水平的读写能力。文吏系统中的部分令史必须通过一项识读能力为 9000 个汉字的考试。公元前 85 年左右,令史一职通常没有正式的官阶,但每月固定薪资却高达 480 钱。此外,“母夷”中的“夷”字常代表汉代中国东北和西南的非汉族群体。因此,这似乎进一步表明,官营作坊不仅会雇用一位女性担任责任重大的誊写职位,而且还是一位非汉族女性。我的推论是,母夷在作坊中任工匠多年,最终由于经验丰富而被提拔为令史。女性不能成为文吏系统中的官员,因此母夷不可能到与世隔绝的蜀郡西工之外追寻仕途。可以说,她已经到达了职业的“漆天花板”。综上所述,以上证据表明,“女主内”的理想观念只是秦汉社会精英阶层的地位象征。正如现今,工人阶级家庭无法如此奢侈,他们需要付出一切可能的劳动来谋生。

秦汉时期的作坊是一个灵活的概念,因为只要工匠在某处施展她/他的手艺,那里就成为作坊。作坊可在室内,可在户外,可灵活移动,可固定一方。作坊可以只雇用一位工师,或雇用数千名工匠,如齐国的三服官那样。秦汉时期,中国的工匠训练与其他传统文明颇为相似:男孩和女孩在一位工师手下做一段时间的学徒,工师授予他们手艺,而学徒则需要服从和伺候工师。

私营作坊为市场生产商品,而官营作坊则为统治者和贵族制作器物,但这两种生产组织都面临竞争压力,而日益增长的需求则激发了省力省材的批量生产技术。这种技术不是用来为帝王贵胄制造独一无二的精品,而是用于制作批量生产的产品,卖给那些追求定制化外观和特征的人。在官营作坊里,每个生产步骤都受到质量控制规程的监督,这套规程通过个人责任和连坐责任制度来确保基本质量,防止粗制滥造。

工匠的工作时间因应季节而变化,也遵循官方市场及监督部门的时间安排。私人工匠为了牟利可以竭尽全力,而在官营作坊中,通常只有担任工匠的刑徒才会超负荷工作(见第六章)。某些手工行业会严重危害工匠的健康。最危险的领域当数冶金业,塌方、山体滑坡、爆炸、烧伤和有毒气体等致命危险,时时刻刻威胁着工匠的安全。而像漆器制造和纺织品加工等绝大多数其他行业则只隐含轻微的健康危害,与致命的危险相比,这些危害不过只令人烦恼。

职业的危险性和生产结果的不确定性促使工匠将有关个人福祉的流行信仰(连同其趋吉避凶的宗旨)带进作坊之中。他们敬拜行业神,并谨小慎微地进行祭拜仪式,希望对那些仿佛冥冥之中自有神力掌控的过程有些许控制权。

由于文献的有限和偏颇,我们曾以为秦汉时期的作坊皆由男性主导,但这只是一种理念化的视角,遮蔽了丰富复杂的社会现实。部分作坊(如营造和冶金作坊)看来确实是男性的领地,但其他作坊(如漆器和纺织品店铺)却是两性皆有,且女性的角色至关重要。假如秦汉律法没有要求大女子骜和母放等工匠在成品上留下自己的名字以便承担其最终责任,我们可能永远没有机会知道这一点。

文内图片由出版社提供