2022年4月观影小结(一):青少年哪吒

2022年4月观影30部,推荐:《恐怖分子》《独立时代》《青少年哪吒》《爱情万岁》《华盛顿邮报》。

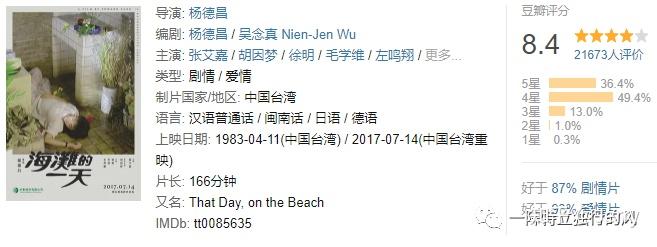

《海滩的一天》

时代迅速发展,观念不断革新,可东亚社会的女性仍然在不同程度上被父权与夫权所桎梏,《海滩的一天》探讨了现代都市下的“生活危机”与时代症候,关注的是父权与夫权俯视下的“女人的境况”。

而海滩是一个强烈的符号,也是决绝的隐喻,它指向林佳莉觉醒的女性意识。于是,被淹死的是不是自己的丈夫也就不重要了,结尾林佳莉转身而去,这是“娜拉的出走”,走向崭新的自我,也走向广阔的天地。

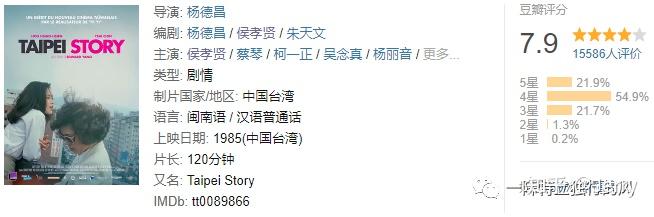

《青梅竹马》

阿隆与阿贞青梅竹马,一起长大,但在步入成人社会后却处处掣肘,浑不如意,原本稳定的感情也出现了危机。结婚也好,做生意也好,移民美国也好,都不是庸常生活的“万灵丹”。

于是,生活成了难以突围的围城,台湾之于美国是,青年之于少年是,我者之于他者也是。结尾阿隆被人捅了一刀,多么像后来者《本命年》的结局,一个人在夜晚孤零零的街头,回首着过往,无奈的躺下。

侯孝贤、杨德昌作为台湾新电影双子星,与柯一正、陈坤厚、万仁等共同开启了台湾新电影运动。这种关系类似于法国新浪潮五虎将之间的关系,大家聚火散星,彼此支持,互相帮衬,当然也包括出演彼此的电影。《青梅竹马》即以侯孝贤为主角,柯一正为配角。

作家朱天文亦是影片的编剧。朱天文的作用,对于侯孝贤导演而言是雪中送炭,对于杨德昌导演而言是锦上添花。

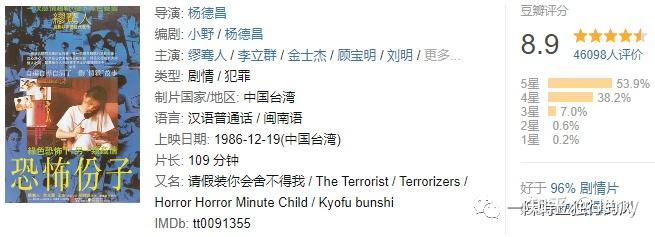

《恐怖分子》

2016年,我在人生的“至暗时刻”看了杨德昌的《恐怖分子》,才发现我又旁观了另一个人的低谷。

影片隐忍不发,含蓄内敛,却酝酿着一场不动声色的巨大风暴和一次悄无声息的庞然危机。李立中婚姻失败、事业失意、生活失序,终于导致了可怕的“压抑”与“异化”。

不在沉默中爆发,就在沉默中死亡,濒临崩溃的李立中选择了自我毁灭。而死亡难道不也是最暴烈的爆发吗?

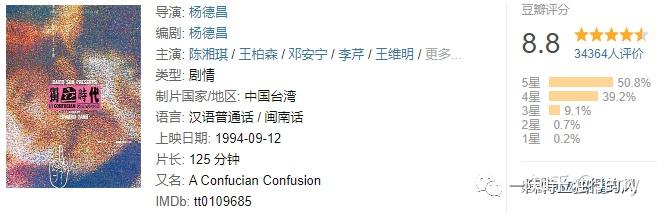

《独立时代》

杨德昌的作品永远像是一把手术刀,挖掘这个时代真实的精神状况,也剖析个体微妙而复杂的情绪。而他本人则如上帝般袖手旁观,并不时发出一声洞明世事的冷笑,留下一股凛冽彻骨的寒意。

《独立时代》通过多组人物的爱情与亲情,事业与生活,探察新新时代下社群的价值与抉择,而人到底要什么则是影片所要追寻的母题。

悲哀的是,即使身处独立时代,每个人还是要戴着镣铐走路。渐行渐远之后,蓦然回首,呈现在眼前的,仍是一幅空空如是的景观。

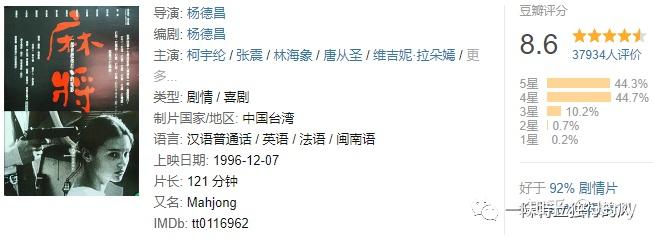

《麻将》

红鱼、香港、牙膏、伦伦,四人的生活犹如参与一桌麻将,骗人骗己,充满了陷阱与算计。然而,你跟别人出老千,生活跟你出老千,这场牌局,最后只落得一地鸡毛,一败涂地。

《麻将》讽刺人性,犀利透彻,观看这部电影,就像在潮湿闷热的热带宝岛,一股凛冽的冷气扑面而来,让人禁不住打一个寒颤,摔一个趔趄。

影片反复强调的主题——这个世界上没有人知道自己想要什么,他们等着别人告诉他们需要什么。正如柏拉图《对话集》中所提出的“美诺悖论”,人不会寻找他不知道的东西,因为他不知道要寻找什么,但是别人又怎么会知道他到底想要什么呢?

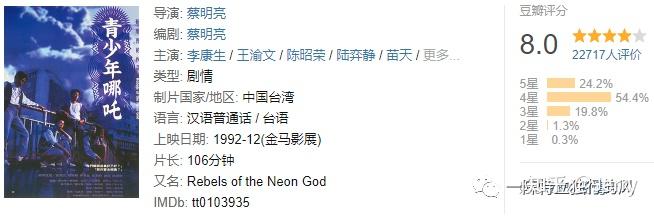

《青少年哪吒》

《青少年哪吒》可谓是“没有性场面的性电影”,是华语电影中最性感的电影之一。沉默中的配乐,嘈杂中的安静,让影片更添魅力。

小康与阿桂、阿泽、阿彬,两组人物,却有同样压抑的情绪、躁动的灵魂和孤独的青春,于是他们在“破坏中建设”,在“疯狂中逃离”。可任凭怎么挣扎,也躲避不了宿命般的无根感,更找不到摆脱困境的安全出口。

作为“水”三部曲之首,《青少年哪吒》是蔡明亮的风格奠基之作。从这一部,爱上蔡明亮,爱上李康生。

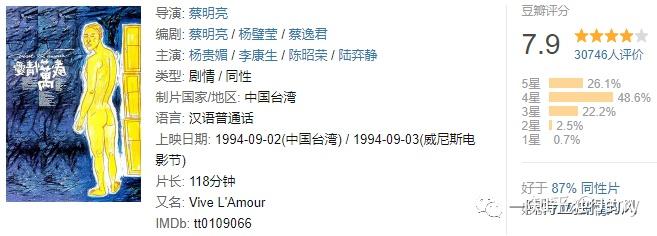

《爱情万岁》

城市是现代性的载体,人们寄居其中,遭遇了现代性的难题:无处排遣的寂寞、没有出口的情绪。就像《爱情万岁》中的三人,在漫天遍地的寂寞中,用性来替代爱,用沉默来替代咆哮。

影片台词极少,留白极多,却意蕴广阔。毋宁说,静默就是台词,诉说着说不出口的一切:边缘、疏离、苦闷、压抑……

作为蔡明亮“水”三部曲第二部,《爱情万岁》中的“水”元素,就像影片中的“爱情”,是一种缺席的在场或在场的缺席。影片中最汹涌的大水,反而是结尾杨贵媚漫长的哭泣。那些难以抑制的泪水,是流动的欲望,更是延展的孤独。

然而,孤独的人并不可耻。

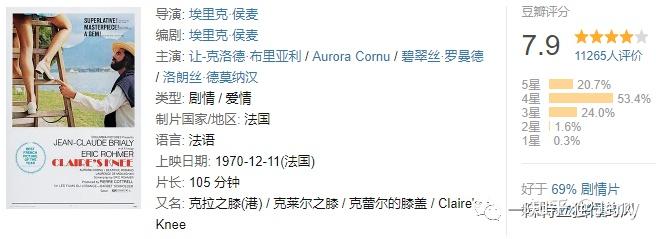

《克拉之膝》

正如英国女性主义电影理论家劳拉·穆尔维在其作品《视觉快感与叙事电影》《恋物与好奇》中所揭橥的,凝视(gaze)本身就在性别等级制度中运作,“谁在看谁”中渗透了权力运作色彩:看的权力、欲望的权力、塑造和禁止的权力。而在电影文本的视觉与意义结构中,女性作为被男性/欲望凝视的客体与物欲的对象,是主流/商业电影(或者说所有电影)不成文的既定规则。

《克拉之膝》中克莱尔的膝盖是男外交家杰罗姆的欲望对象,也是凝视对象。欲望与占有,凝视与被凝视,在影片高密度的对白中逐渐显影。

而“你站在桥上看风景,看风景的人在楼上看你”,每个人都是侯麦的天竺鼠,参与了一场不动声色却心潮澎湃的实验。

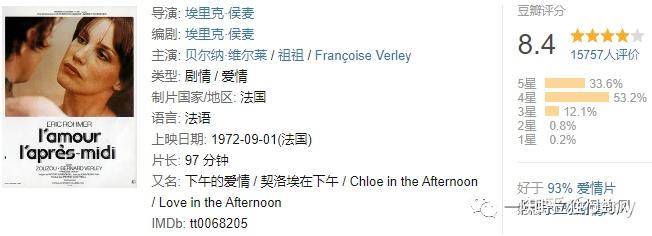

《午后之爱》

在《理想国》中,柏拉图将灵魂分为欲望、激情和理性三个型相/部分。理性控制思想行动,激情控制合乎理性的情感,欲望支配趋乐避苦的生理本能。但他又讲道,三者都可以从欲望的角度来理解,“广义的欲望是灵魂的三个部分中每个部分都有的”,理性的欲望是对真善美的追求以及对知识的渴望(爱智慧),激情的欲望是追逐名利,欲望的欲望则是庸俗的肉欲与物欲。同时,激情是中介,低下的欲望要么服从理性而成为德性,要么背离理性而成为邪恶。

侯麦的“六个道德故事”系列其实都可以用柏拉图的欲望-激情-理性模型来解释,这些影片以爱情为媒介,呈现了中产阶级群体道德与欲望、理性与激情之间的紧张关系。

正如该系列终章《午后之爱》,弗雷德里克徘徊于红玫瑰(克洛伊)与白玫瑰(海伦娜)之间,往前一步受到道德的敲打,最后一步又难以忍受欲望的侵扰。

因此,进退维谷、左右为难的弗雷德里克在影片最后一幕面对克洛伊的身体,只落得一个仓皇而逃的狼狈下场。

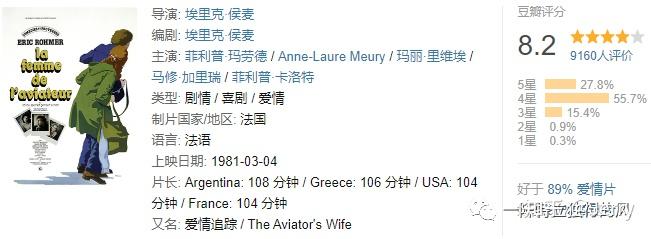

《飞行员的妻子》

如果说戈达尔是知识分子导演,特吕弗是小市民导演,夏布洛尔是中产阶级导演,那么侯麦一定是小资导演。侯麦太擅长讲述男女之间的那些“破事儿”了——爱情上的你进我退,语言上的你来我往,心理上的欲拒还迎。

《飞行员的妻子》作为“喜剧与谚语”系列第一部,与理查德·林克莱特的“爱在三部曲”很相似(更为准确地说,是后者跟前者很相似),简单的剧情,男女的邂逅,对话推动情节,在“跟踪”与“拌嘴”中寻找爱情的乐趣。

这种故事,发生与不发生或许都没什么两样,但它还是被发生了,而且是如此的可爱和有趣。

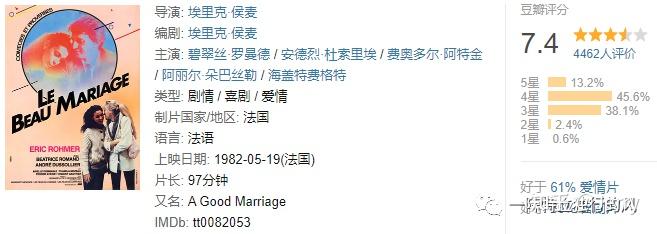

《好姻缘》

在爱情的游戏里,或许最忌讳的就是自作多情、矫揉造作,自作主张地编排好了自己与他人的婚姻与人生,丝毫不顾及对方的感受与反应,其结果也只能是自取其辱,狼狈而逃。

Sabin生日当天,Edmon送给她一只杯具,用当下剑走偏锋的解读,既暗示着被拒,也意味着悲剧。只可惜Sabin一直追逐没有眼力见儿的爱情,所谓的主动在我,不过是空中楼阁。

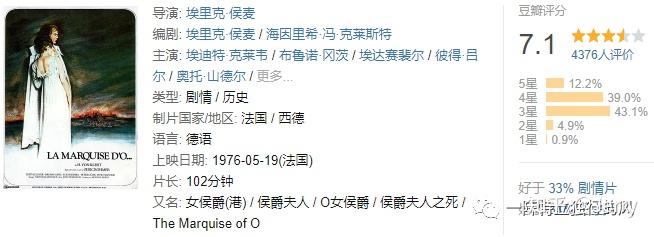

《O侯爵夫人》

《O侯爵夫人》改编自德国作家海因里希·冯·克莱斯特的小说,而非以侯麦的创作文本作为基础/基调,再加上影片的话剧风格与油画色彩,因此是一部不那么侯麦式的侯麦电影。

但影片的核心议题依然延续了侯麦的“六个道德故事”,伯爵拯救了女主清誉,随后又玷污了她,在这个矛盾与冲突中,探讨了爱情、欲望与道德的挣扎与抉择。

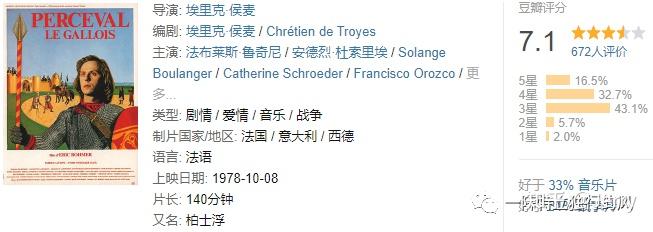

《帕西法尔》

继《O侯爵夫人》后,侯麦又拍摄了一部更加古典主义的《帕西法尔》。影片更像是一出古典舞台剧,充满浓厚的曲艺风彩与歌剧味道。

影片改编自12世纪的克雷蒂安·德·特洛亚(Chretien de Troyes)未完成的亚瑟王诗篇,以欧洲中世纪为背景,呈现了骑士文化与宗教元素。

相比于侯麦的其他影片,《帕西法尔》属于实验性作品,室内布景、古乐器、民谣、角色自身负责旁白,大概是侯麦最“叛逆出格”的一次尝试了吧。

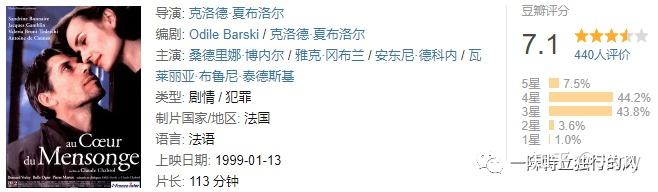

《谎言的颜色》

虽然特吕弗和夏布洛尔都是希区柯克的迷弟,但他们拍摄的悬疑作品很难说让人满意,毋宁说就是中规中矩。大概是法国电影的气质毕竟与好莱坞的结构化电影不太搭调,所以两位艺术电影大师拍摄出来的悬疑片总是进退失据,有些尴尬。

《谎言的颜色》同样是夏布洛尔的中产阶级叙事,影片融合了爱情与背叛、谋杀与悬疑,主题还是过于分散了。也许唯一的聚焦正如片名所说吧,谎言是什么颜色?影片的答案是蓝色。

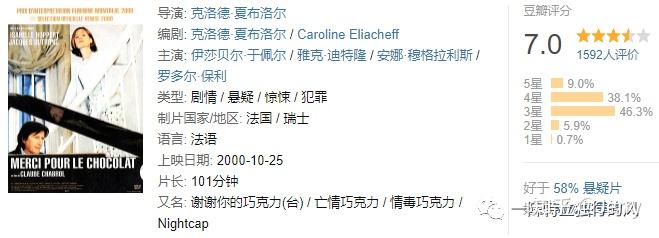

《亡情朱古力》

电影大师拍摄的悬疑片,或许最大的弊病在于有风格无故事,特吕弗是,夏布洛尔也是。

影片似乎在下一盘大棋,最后发现还是缺少惊喜。悬疑片的拍摄逻辑毕竟和其他文艺片大有不同,前者太依赖一个环环相扣、严丝合缝的故事了,《亡情朱古力》显然也没有做到。

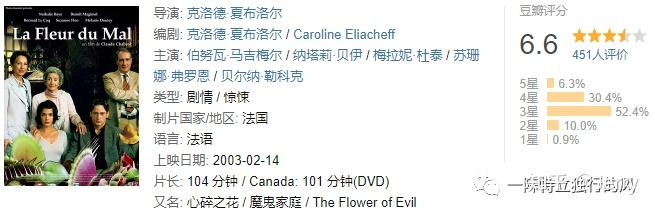

《心碎之花》

乱伦、偷情与谋杀,谎言、秘密与阴谋,一个带有遗传性原罪的家庭,似乎“只有门前一对石狮子是干净的”。在看似平稳如水的家庭秩序下,潜藏着汹涌的暗流,只等决堤的时刻。而这个时刻,一次是匿名信的到来,一次是父亲被无血缘关系的女儿误杀。

克劳德·夏布洛尔当真是不折不扣的“中产阶级导演”,正如这部《恶之花》,将中产阶级的伪善、龌龊和罪恶讽刺了个底朝天,冷酷得不留分毫情面。

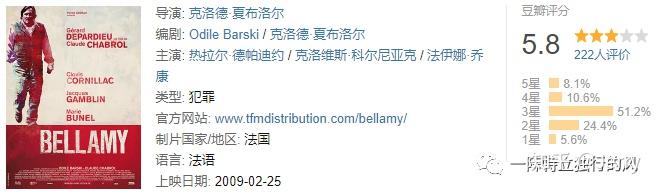

《贝拉米》

夏布洛尔的悬疑片从来都缺少犯罪元素和推理色彩,毋宁说是明修“悬疑”之栈道,暗度“社会”之陈仓,借以表达其社会议题,因此更多是反中心叙事和反类型模式的。

《贝拉米》同样如此,但也同样令人失望。影片悬疑不够悬疑,家庭不够家庭,在不可兼得的局促下,走向了进退失据的狼狈。

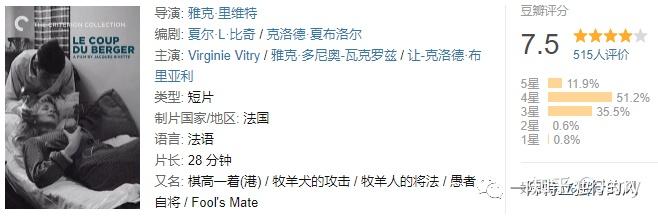

《棋差一招》

短小精悍,诙谐幽默,如莫泊桑式的讽刺小说,在聪明反被聪明误的表象下,戏谑了婚姻中的不忠与背叛。

作为演员,让-克劳德·布里亚利真是好命,不仅出演了夏布洛尔与雅克·里维特的处女作,而且与戈达尔、特吕弗、侯麦均有多次合作,堪称新浪潮导演收割机。

在这部影片中,戈达尔、特吕弗都有客串,新浪潮五虎初期互相支持,如今已成为影史上的佳话与传奇。