8 个回答

从一些研究上来看,大脑颞叶的梭状回面孔区对面孔有反应偏好,这个脑区可能与面部识别有关。

从识别方式上来看有两个有意思的事情:

-

人对倒放的面孔识别困难(可以自己试试)但是稍加局部修改的五官没有很大影响。

-

把两张人脸完美的拼在一起的话,很难辨认是谁,但是如果分开一点,就很容易分辨出来。

这就说明,大脑对人脸的识别可能并非对五官等面部特征进行一一匹配识别,而是将人脸当作一个整体进行整体性加工。

人脸失认症,也就是面部失认症是视觉是视觉性失认症的一种,同类的还有物体失认症、视空间失认症、同时失认症、色彩失认症。面部失认症来说分两种:

-

获得性面部失认症,这种是后天的一些突发情况产生的。比如脑外伤、脑血管疾病等导致颞叶中与面孔加工相关的脑区受损。

- 发展性面部失认症,这是天生的。现在的观点认为可能是面部的整体性加工出现了问题。

似乎绝大多数人都可以轻松地从人群中找出熟悉的面孔。但你有没有想过,为什么,我能在茫茫人海中一眼认出你呢?换句话说,我们大脑识别人脸的机制究竟是什么?

此前,科学家已经发现,位于颞叶“脸部识别斑”(face patches)内的数百个神经元对脸部有着明显的反应。神经学家们曾这样推测,这些神经元与人脸有某种对应关系。当熟悉的面孔出现在眼前时,与其对应的脑细胞被迅速激活,使我们认出了对方。举个例子,当你看见好友A时,你大脑中有一群“好友A细胞”被激活,并且不断发出信号提醒大脑:就是他就是他!

但一项于2017年6月发表在Cell上的研究却否定了这一观点。该研究发现,至少在我们的近亲恒河猴脑中,并不存在什么“好友A细胞”。脸部识别斑中的上百个与面部识别相关的神经元并不能识别整张人脸,而是通过分工合作的方式辨别具体的面部特征。

实验中,研究人员首先向恒河猴展示包含人脸在内的各种图像,通过功能性磁共振成像技术确定猴子脑中与人脸识别相关的脑区。接着,研究人员又向猴子展示了2000幅面部特征(如眼间距、发际线形状、肤色等)有细微不同的人脸图像,并追踪记录下在相关脑区内的205个神经元的电信号。

至于这2000幅面部特征有细微不同的人脸图像是如何生成的?还真颇费了一番周折,肯定不是研究人员一拍脑袋随便想出来的啦……

起初,研究人员也试图随机地改变一些参数,比如眼睛变大变小,嘴唇变薄变厚……但是实验效果并不是很好,这些我们以为很重要的面部特征(要不然为什么大家去割双眼皮,打透明质酸丰唇……)好像不足以刺激脑内的神经元。

于是,研究人员转而求助计算机人脸建模的那一套算法,提取出了50个可以用于描述人脸差别的参量,一半用于描述脸部形状,另一半多描述肤色和肌肉组织等特征。总之,这回的实验奏效了,猴子大脑内的神经元开始出现了反应。

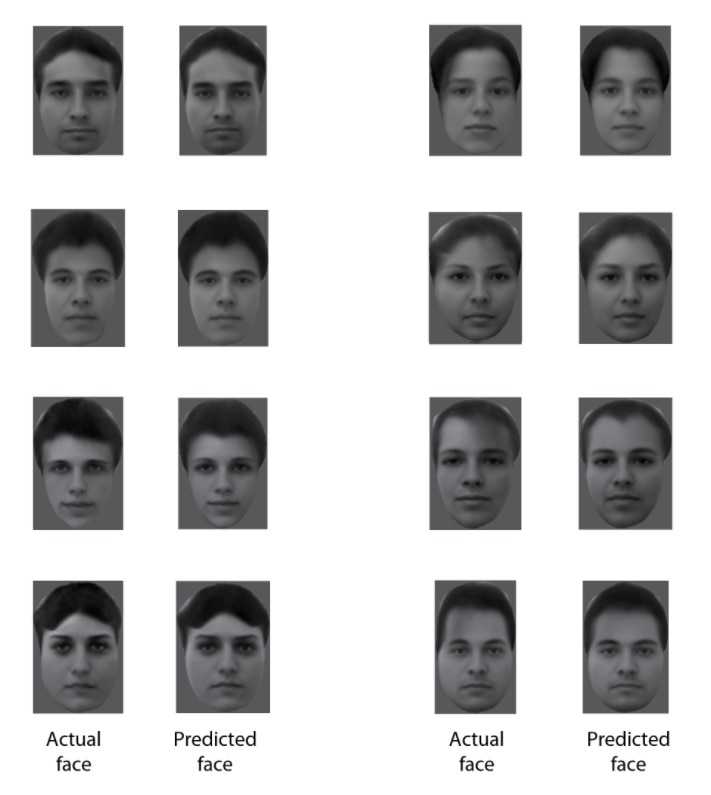

八张给猴子看的脸和对猴子观看时205个神经元的电信号处理后重建的脸

通过对电信号进行分析与解码,研究人员发现每个神经元都会对某一或几种面部特征更加敏感,当人脸图像中变化的是该细胞不关注的特征时,该细胞几乎没有反应。根据解码后的数据,研究人员可以高度还原出猴子看见的人脸图像。

分工合作辨识脸部?仔细想想也挺靠谱的。“这就好比我们无法用言语来直接描述一张脸,”该研究的负责人、美国加州理工学院的Doris Tsao举了这样一个例子,“警察要想还原出犯罪嫌疑人的脸,也只能通过目击者对嫌疑人某些面部特征的描述,在自己的脑海中重新整合。”

人类的大脑很可能也是这样识别人脸的。当然,识别出来的具体面部特征是如何拼出一张完整面孔的,现在仍不得而知。但可以肯定的是,当好友A出现在我们面前时,我们的脑中应该是不会有一群“好友A细胞”在焦急地提醒主人了。

文章来源/Nature News 编辑/lulu