31 个回答

既然是文明,就要有个文明的定义。通常是文字青铜城市这些硬指标,但也有缺少其中一项的,不能硬往里套。我也不认为非要往夏商的历史中去套,古籍记载一定要和考古证据一致来算文明史。这让中国的考古工作者背上一个大包袱去工作,是为了证明比如夏的存在去考古,而不是为了追寻我们的历史去考古。这么多年的考古,发现中国大地上从内蒙新疆到长江流域西南地区,到处都有各种文化遗迹,发展程度不一,河南舞阳的贾湖甚至发现距今8000年左右的七孔骨笛,这算不算逆天? 但显然这些文化遗迹都属于史前文明,离具备国家形式的高等级文明还差的远。中国文明有多久,从什么时候算,文明的判断标准是什么,夏朝是否存在,如果存在何时建立,是否已达到文明标准? 这些问题以前困扰着我。直到后来看到这样一个青铜爵,我的困扰解决了,我不再纠结于这些问题,我从心里承认这件青铜器是我华夏文明之开端。

这是上个世纪70年代河南偃师二里头出土的乳丁纹青铜爵,一共出土了大约7个青铜爵,这是最漂亮最优美的一个,被称为中华第一爵。这是中国目前出土最早的青铜器,这是你一眼看上去就会被震撼的镇国神器,这是几乎所有中国人只要看一眼就能肯定这是咱们中国人的东西,这也是我心目中的天字第一号国宝。二里头文化再往上就是妥妥的龙山史前文化了,往下是妥妥的商代。至于二里头本身是不是夏,一直在争议。但我个人已经跳出这种争论了,二里头是夏都还是商都那交给专业人士去争论研究,对我而言,不管二里头是夏是商还是什么其他名称其他人群建立的都城,二里头都是我们中国文明的开端,就像这个青铜爵一样,不管当年握住它的是谁的手,这个爵依旧静静的矗立在那里,向后人宣示着中华文明的源头。二里头的遗址面积300万平方米,尽管没有发现确凿的文字,这个遗址的规模,向周边广大地区辐射的范围,以及这些不能说话的青铜器都表明这是一个国家,这是一个文明。这个摄人心魄,唯我华夏独有造型且传承后世的青铜爵让我信服,让我膜拜。最新的年代检测,二里头文化上限约公元前1750年左右,距今3700年。把二里头作为中国文明的开端,我认为中国文明3700年。------------------------------------------------------------ 有些话还是觉得不吐不快,其实中国文明多少年不应该引发这么大的争议,一方面即使采纳夏商周断代工程给出的意见,夏朝存在且建立于约公元前2070年,距今也不过4000年而已,这还是饱受争议的一项断代工程和一个至今无确凿证明的朝代,而考古发现铁证如山无可争议的二里头遗址距今3700年,两者相差不过区区300来年而已,强争这300年就能比得过苏美尔埃及? 另一方面某些中毒过深的人对上下5000年的说法冷嘲热讽,我想问问你们是不是闲的蛋疼,5000年明明白白告诉你们是包含了三皇五帝的年代,三皇是什么年代? 哪一本书都明白告诉你们那是神话传说时代,你们读过“烽火连三月,家书抵万金”吗,你们为什么不质疑“白发三千丈”? 你们怎么不拿尺子去量一量庐山的瀑布有没有“三千尺”? 既然你们也知道这些数字在我们的文化里不是实指而是虚指,那又用现代科学的碳14测年数据去质疑嘲讽包含黄帝时代的“五千年”,这不是精神分裂吗?

以下选自

新语丝网站丁不二方舟的文章《 上下五千年是怎么算的? 》:

近几年中华大地掀起一股祭祀热潮,多位传说中的人物强势登场,黄帝、炎帝、女娲、大禹等等。各地建大雕像和大广场,搞大活动,名曰“增强民族认同感”。文化搭台、旅游唱戏,本无可厚非,如果劳民伤财、事关腐败则得不偿失。祭祀活动有一定的文化价值,但是借此宣扬大汉族主义,却非常危险。几年下来,干巴巴的祭祀活动应者寥寥,功效远不如几场天灾。举办者还经常发出一个强烈暗示,如果不参与祭祀或者轻视,炎黄子孙的光环就要被摘掉,要是反对,更是数典忘祖。挟人文始祖号令天下,中华文明上下五千年一定不能毁在我辈手中,只惊得一批草民无所适从。

小时候读过一套书叫《上下五千年》,第一本开篇是这样写的:我们伟大祖国有非常悠久的历史。按照古代的传统说法,从传说中的黄帝到现在,大约有五千年的历史,所以通常叫做“上下五千年”。

这一“传统说法”和“通常叫做”不会早于20世纪初,因为古人不会有此意识和兴趣,时间跨度也不够。“五千年”之说最早出自哪里不好确定,最为有名者相传是孙中山于1912年初写的《黄帝赞》:中华开国五千年,神州轩辕自古传。创造指南车,平定蚩尤乱。世界文明,唯有我先。这篇祭文是否真为孙中山撰写有疑问,因为《孙中山全集》中不收此文,而同期孙中山倒是写过祭明太祖朱元璋文。但是“五千年”之说借《黄帝赞》传播甚广,如今陕西黄帝陵立有该祭文的孙中山集字石刻。祭文充满豪情壮志,不过以现在眼光看,内容并不客观。尤其最后一句“世界文明,惟有我先”,基本属于极端民族主义用语,不应得到认同。可是回到当时情况,完全可以理解。因为在清末民初,革命党人为实现推翻满清的目标,在准备军事斗争的同时,在文化领域也掀起一股崇拜黄帝的热潮。

祭祀黄帝的活动古已有之,不过规格与受重视程度并不高。从陕西黄陵县黄帝陵的历史遗存稀少,可以明显看出这一点,与某些名山封禅和祭孔活动无法相比,文人士大夫的诗文中也少有提及。另外在一个多民族国家,把祭祀黄帝的活动抬得太高,甚至上升到国家层面,也不是明智之举。但是在清朝末年,随着政治上反清、思想上疑孔,中国传统文化中具有崇高地位的经学犹如自由落体,其宣言的核心价值观受到严重冲击。在寻找替代品的过程中,借古立新是常用的手段,于是黄帝被隆重推到前台,也确实起到了积极作用。鲁迅在1903年的诗作《自题小像》中有“我以我血荐轩辕”句,是当时部分知识分子心态的真实写照,而五千年之说就是在这一时期因为讨论纪年问题而带出的一个副产品。

辛亥革命之后,清帝退位,建立民国,采用民国纪年,直到现在中国台湾地区依然沿用,但也兼用西历。大陆地区在1949年之后只采用西历,也就是通常所说的公历或阳历。现在纪年问题看似非常普通,可是古代采取何种纪年却为头等大事,关乎正统与叛逆,是一种文化武器,用错了就是谋逆大罪。要推翻满清,就要确定新的纪年。既反对代表君权的年号制,同时也反对康有为等维新派主张的孔子纪年,于是革命党人提出黄帝纪年。

当时有好几种黄帝纪年的具体年份确定方法,最多相差达200多年。1905年宋教仁根据《皇极经世》等典籍,推定黄帝纪年为公历年+2698年,并在中国同盟会机关报《民报》(实际是政论月刊)创刊时以此纪年,后来革命党多采用宋教仁的说法。其考证方法大致如下:尧元年为甲辰年,经考证相当于公元前2357年。尧以上共有五帝,其中黄帝在位100年、少昊金天氏84年、颛顼高阳氏78年、帝喾高辛氏70年、帝挚9年,共计341年,因此黄帝即位之年应为公元前2698年。

从考古角度看,此中荒诞之处不必讨论。当时的革命者毕竟不是考古学家,对社会有更新的认识,对古史未必有更多的知识,反对满清,也要多借用神话传说和术士之言。为了行文简单明了,宣扬大汉族主义,又采取四舍五入之法,创出“中华文明上下五千年”之说。其实黄帝并非中国历史传说的起点,之上还有神农、伏羲等等。不过黄帝时代的传说,包括发明指南车、仓颉造字,已经符合当时世界所公认的一些文明标准,所以才选取黄帝。如果标准有变,革命者还能继续上推,搞个盘古纪年也不奇怪。

由于辛亥革命胜利,黄帝纪年短时内占据上风。1911年武昌起义之后各省相继独立,一些新成立的军政府纷纷使用黄帝纪年,以表示拥护共和,甚至有的地方还在作废的清朝纸币上加盖黄帝纪年以便继续流通。孙中山就任中华民国临时大总统时,宣布将黄帝纪元4609年11月13日(1912年1月1日)作为中华民国元年元旦,并同时废止黄帝纪年。黄帝纪年因太过麻烦,在完成历史使命后,迅速退出历史舞台。但是五千年之说已被广泛认可,流传至今。

即使是按照革命党人的计算,也要到2302年才够五千之数。不过在政治上四舍五入并不过分,有时候把一说成十,甚至是一百也是允许的。当时中国的史前考古并没有全面展开,不可能提供早期文明的有力证据。由此可见,五千年之说完全是出于政治需要。此后进行的一系列考古发现,才逐渐支撑起关于中国文明起源的讨论。但是因为先有一个出于政治需要的结论,后有证据,结果越讨论越乱。有人主张五千年太短,有人主张五千年过长。公理婆理一番激烈交锋,那么到底哪种说法更有根据呢?

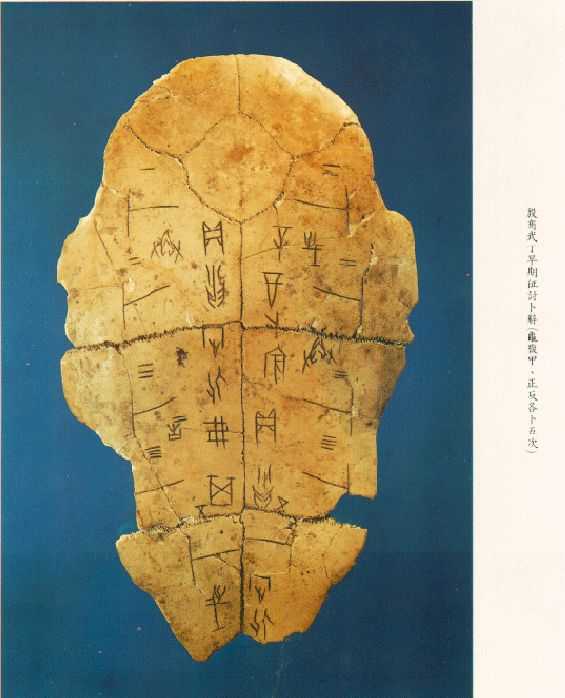

在考古学中,对于早期历史,与文明相对应的是文化。这组文明和文化的定义相对严格,专业性较强,与今天常说的文明和文化的概念有一些差别。文化指尚未发明文字,总体发展水平比较低的时期,属于新石器时代,有别于旧石器时代。通常认为新石器时代有三个基本特征:制造和使用磨制石器,不同于旧石器时代的打制石器;发明陶器;出现农耕(包括畜牧)。文明指发明文字以后的时期,初始称为农业文明,之后还有工业文明。另外划分的标准还有城市和青铜器等,但一般公认以文字出现为标准。文字的前身是符号,只考察个例,二者的差异不大。文字对数量有要求,组合在一起能够表意,是社会成熟的标志。中国大地上的很多历史遗存如仰韶、红山、良渚等,有非常精美的陶器和玉器,尽管他们距今都在五千年以上,但是只能称为“文化”,而不称为“文明”。

中国最早的文字现在只能断代到商朝,算是进入严格意义上的文明史。其实只要采用和世界其他地区同样的标准,哪怕是只算到商朝,也就是说中国文明史距今只有约3600年,也不必大惊小怪,甚至觉得低人一等。距今七千年的黄河仰韶文化,六千年的北方红山文化,五千多年的南方良渚文化,都很灿烂辉煌,与之后的文明史连成一体,所有这些祖先留下的丰富遗存足以让后代永远自豪。而且历史中文化与文明的划分只是一种人为标准,是以考古学为依据、学界公认的标准,不应掺杂政治需要和民族情感,否则所有的比较将失去意义。就像采用公历纪年,而不必改回黄帝纪年一样。“上下五千年”已经成为流行说法,指文化史太短,指文明史偏长,两边不靠。要改也不容易,注意使用的场合就是了。

对于中国上古史的认识,历史学家顾颉刚的观点精辟独到,核心是“层累地造成中国古史”观,简单摘录如下。

古史是层累地造成的,发生的次序和排列的系统恰是一个反背。……有三个意思:第一,可以说明“时代愈后,传说的古史期愈长”。周代人心目中最古的人是禹,到孔子时有尧、舜,到战国时有黄帝、神农,到秦有三皇,到汉以后有盘古等。第二,可以说明“时代愈后,传说中的中心人物愈放愈大”。如舜,在孔子时只是一个“无为而治的圣君”,到《尧典》就成了一个“家齐而后国治”的圣人,到孟子时就成了一个孝子的模范了。第三,我们在这上,即不能知道某一件事的真确状况,但可以知道,某一件事在传说中的最早的状况;我们即不能知道东周时的东周史,也至少能知道战国时的东周史;我们即不能知道夏商时夏商史,也至少能知道东周时的夏商史。

为了从古史中分出信史与非信史,顾颉刚还提出要打破四项非信史的基本观念:

- 打破民族出于一元的观念。

- 打破地域向来一统的观念。

- 打破古史人化的观念(即指把神话中的古神古人都“人化”)。

- 打破古代为黄金世界的观念。

顾颉刚的观点发表于1922年,受到学界重视。虽然部分不完善之处至今仍有争论,但诸多方法不仅适用于中国史,也适用于世界史。人类文明史中因有丰富的遗存与史料,胡编乱造的范围被逐渐缩小,信史与非信史逐渐分离,不过层累地造史活动并未停止。大千世界,各派立场不同,层累的方法与内容出现分歧,形成认识不同。由于考古挖掘不能提供历史全貌,造成传说和真相在情感的干扰下,会发生互换。在扩展知识的同时,不免有越来越乱之惑。“五千年来,中国如何如何”的句式,今天的国人耳熟能详。从最初的政治需要扩展至文化需要,经过层累内容愈加丰富,可惜说起来豪情万丈,细究起来破绽百出。但是近百年的考古研究至今难以动摇五千年之说,因为中国依然面临和百年前某些相似的困境,而祭拜黄帝、认祖归宗至少能为海峡两岸关系和全球华人凝聚文化认同发挥新时期的作用。

上世纪末完成的夏商周断代工程,希求探寻中国的文明之源。尽管成果毁誉参半,不过不失为一次有益的尝试,因为至少将问题规范在了学术界之内。考古学中,只有遵循统一的方法和标准,脚踏实地的研究,平和严谨的讨论,才能回归理性,尽可能勾勒出历史的本来面貌,否则只会自寻烦恼。也许到底上下几千年其实并不重要,因为最终令人着迷、甚至陶醉的是历史的真相,而非历史的幻象。