9 个回答

多图杀喵,部分图片有诡异感,深夜慎点,请注意。

“能面为能之生命”、“能面之心乃能之心”,现存的能面有二百几十种,其中最常用的有六七十种左右。

能面历史和简介

能 ,是

日本独有的一种舞台艺术,是佩戴面具演出的一种古典歌舞剧,日本的能乐已有600年历史。能乐起源于平安朝时期的猿乐,到了镰仓时代,配以音乐和歌舞,形成能乐的雏形。室町时代的观阿弥及世阿弥父子将能乐推向巅峰,并制定了许多能乐独有的形式。如今能乐分为观世流、宝生流等5个流派。虽然流派不同,艺风各异,但能乐的共同之处是展现人与鬼神的对话。为情爱所困、抑郁而终的女孩,受到诅咒变成蛇身的少妇,在战争中捐躯武士的亡灵,还有狮子神、菊花神等诸多鬼神,都是能乐的主角。因此,能乐又被称为“幽玄的艺术”。

早期的能乐在室外演出,直到明治十四年才有了室内的能乐堂。但能乐师最推崇的还是在室外表演。他们认为月色、鸟啼、虫鸣和风声,无不为能乐增添灵动的气息。特别是对于“幽玄的艺术”而言,自然界是最好的舞台。如果在室内,演员不能自己翻动衣袖整理飘带,而在室外,裙带当风,自有一番飘逸之感。

能乐的表演,分直面(即不戴能面)和戴能面两种。通常只有主角才戴能面。能面由桧木雕刻而成,不少已有五六百年的历史。能面的独特之处在于兼有“悲哀与微笑两种截然相反的表情”。有的能面看似微笑,眼角却如泣如诉;有的能面看似悲伤,唇边却漾出一丝平和的笑意。兼具悲喜的能面扩大了能乐师的表演空间。

能面是能中使用的假面,但并不是所有的人物都使用假面,配角、狂言角等不使用。能面中能够确认其制造年代的极少,而且能面的早期资料非常少,所以现在人们还无法弄清能与假面的结合过程及能面自身的发展过程,只能做大概的推测。能之前的猿乐能中的翁猿乐已经使用翁面、三番叟面。一三四九年春日若宫(注:春日神社(奈良)的下属神社,位于春日神社前。1135年创建)临时祭上演的田乐能也已经使用假面,因此人们认为能从它诞生时起就开始使用假面了。

能面种类

能中所使用的面具称为 能面 (能面:のうめん、面おもて),种类繁多,分别为翁面、老人面、鬼神面、女面、男面、灵面、特殊面等几大类型。能虽然是一种假面剧。但并不是所有的人物都使用假面,不使用假面时叫做“直面”。“直面”演出时演员要控制自己的表情,尽量不形于色,这是因为“直面”也具有假面性质的缘故,所以能乐界把直面也归属为能假面的一种。

“面”分为四大类:

1 老体、女体、男体

老体:代表老年男性-“尉”

女体:代表老年及年轻的女性

男体:代表少年至壮年的男性

2 异相

异相老体:代表老年的神或怨灵

异相女体:代表女性因含恨含悲化身成蛇的样貌

异相男体:代表天狗、神灵、恶兽、鬼畜

3 畜类、佛体、翁面

畜类:代表动物,例如狐

佛体:代表神佛

翁面:代表御神体-“翁”、

4 狂言面 :狂言所使用的面具。狂言较少戴面具演出,面具主要使用在动、植物及鬼神等特殊角色上。

下面分类介绍各种能面,因能面种类繁多,只例举各类面中具有代表性的加以说明。

一、男面

能演员饰演普通男性人物时不戴假面,也不化装,叫做“直面”。但饰演武将、公卿贵族、少年、盲人等人物时使用假面。

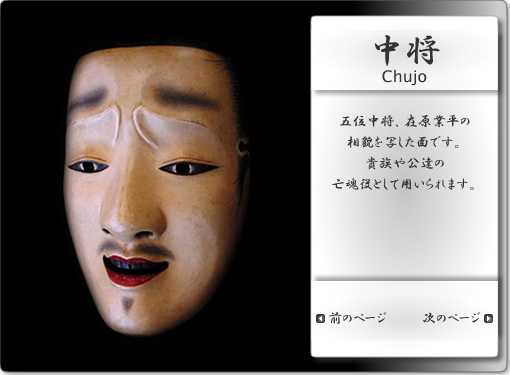

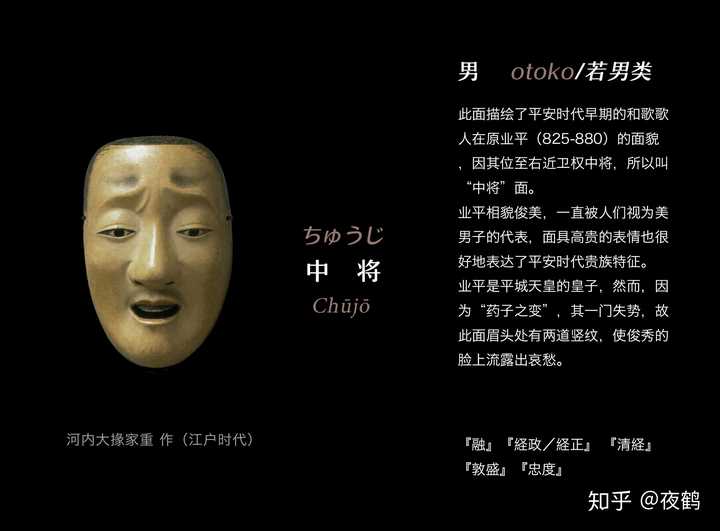

据说此面是按平安时代初期的歌人,六歌仙之一的在原业平的相貌制作的。因在原业平位至右近卫权中将,所以叫“中将”面。双目细长,鼻梁端正,嘴部轮廓与女面相近,只有上齿(表现人物优美文雅)、眉头处有两道竖纹,使俊秀的脸上流露出哀愁。除在以业平为主人公的剧目中使用外,也用于《清经》、《忠度》等剧目中的公卿贵族。

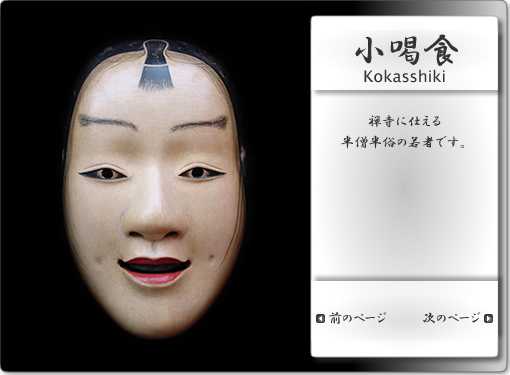

喝食面的原型是禅寺中吃饭时站在食堂的一角大声喊唱菜名的少年,用于具有艺术气质的美少年

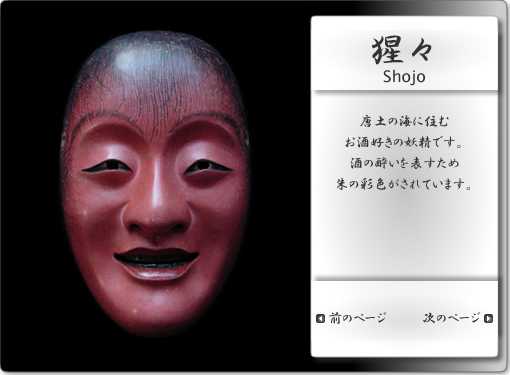

能剧中的猩猩是指一种海上喜喝酒的瑞兽。

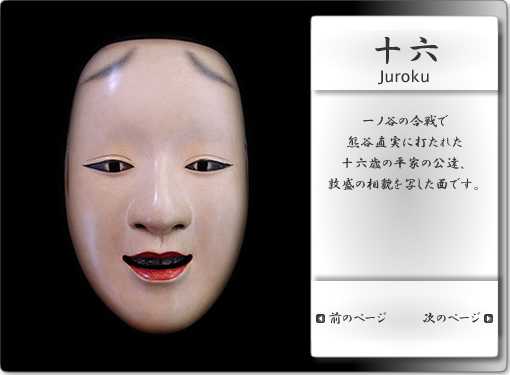

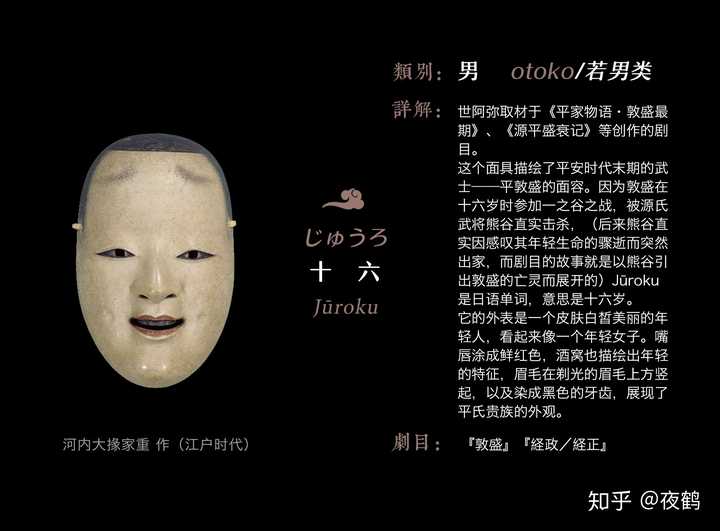

十六面,据说此面是按十六岁战死的平氏家族的平敦盛的相貌制作的。比中将面、今若面年轻。

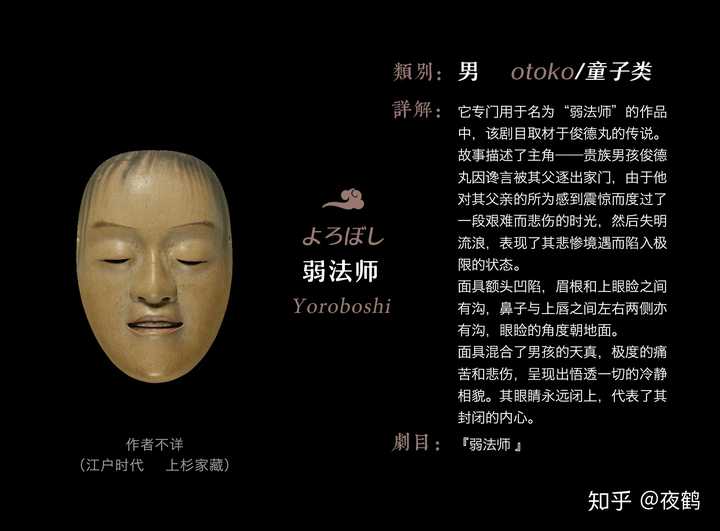

《弱法师》在能剧中属杂能,讲述的是弱法师因被人中伤而被父亲赶出家门,过度伤心导致失明,又因腿脚无力故被人称为弱法师,后和父亲迟释前嫌的故事。

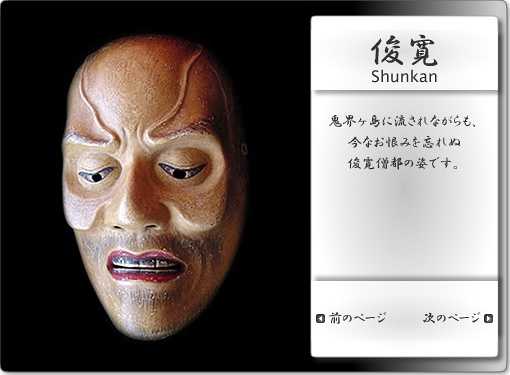

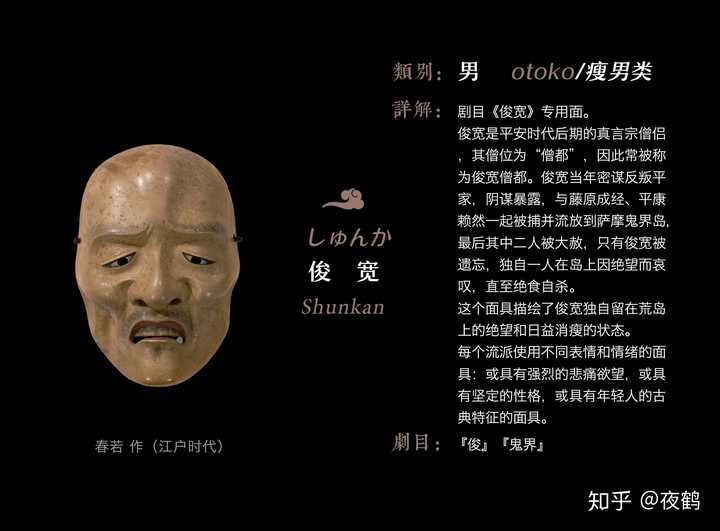

法性寺僧都俊宽,因密谋反叛平家而被流放到鬼界岛,在失意与严重营养不良的交困下衰朽至极的形象。充满愤恨和欲望的双眼兼有消沉之色,因消瘦造成面部骨骼极其突出。

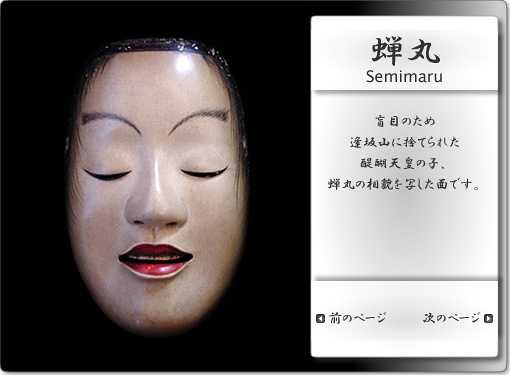

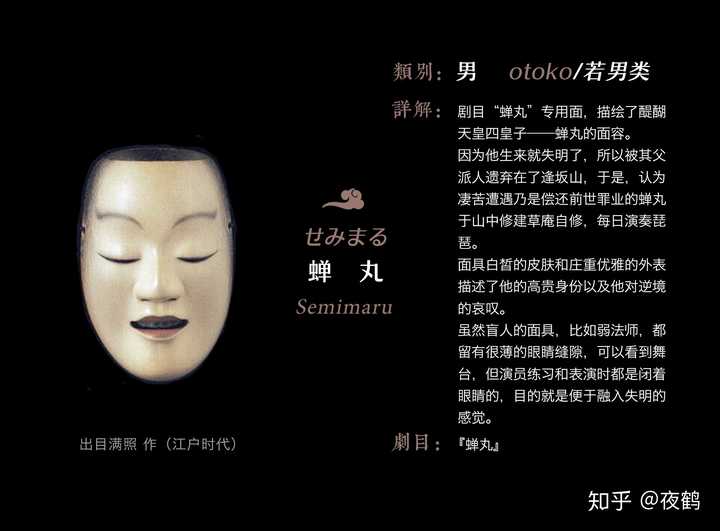

蝉丸是醍醐天皇之子,生下来便是盲人,被父亲派人扔在逢坂山。认为凄苦遭遇乃是偿还前世罪业的蝉丸于山中修建草庵自修,每日演奏琵琶于其中。

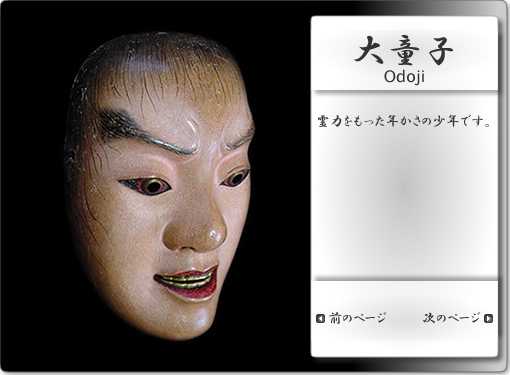

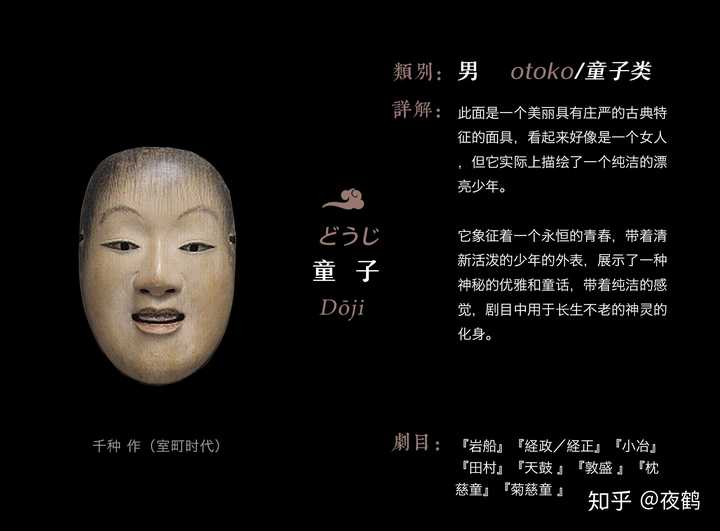

童子面用于少年

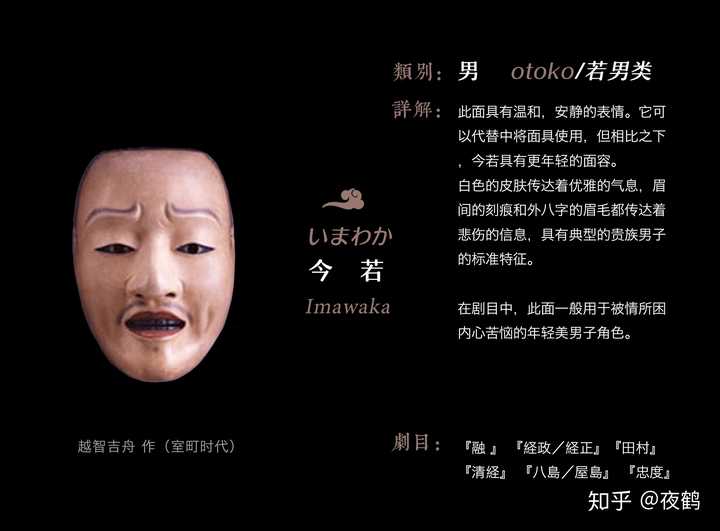

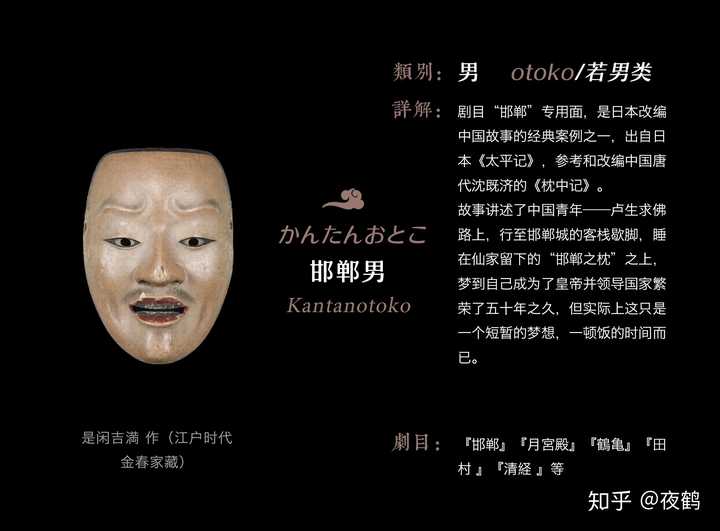

男面中还有“今若”面、“喝食物”面、“平太”面、“邯郸男”面等。

“今若”面与“中将”面有些近似,也用于公卿贵族;

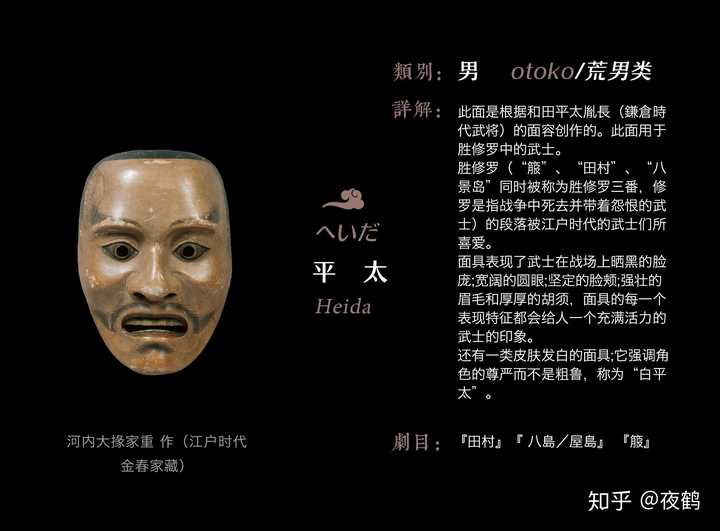

“平太“面是按镰仓时代的武将平太胤长的样子制作因此叫做“平太”面,鼻下的胡须上翘,表现人物英武强悍,造型很像灵面“怪士”,但眼白部没有灵面镶嵌的金属。“平太”面有“赤平太”“白平太”之分,“白平太”品位更高。“平太”面用于武将,《田村》《屋岛》等剧目使用此面。

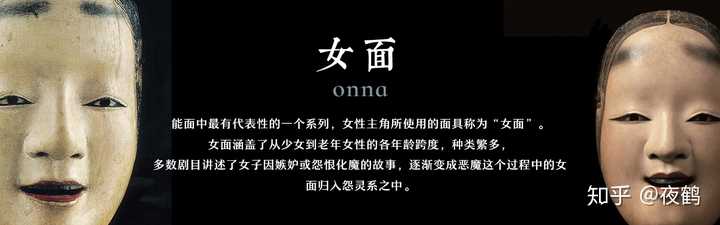

二、女面

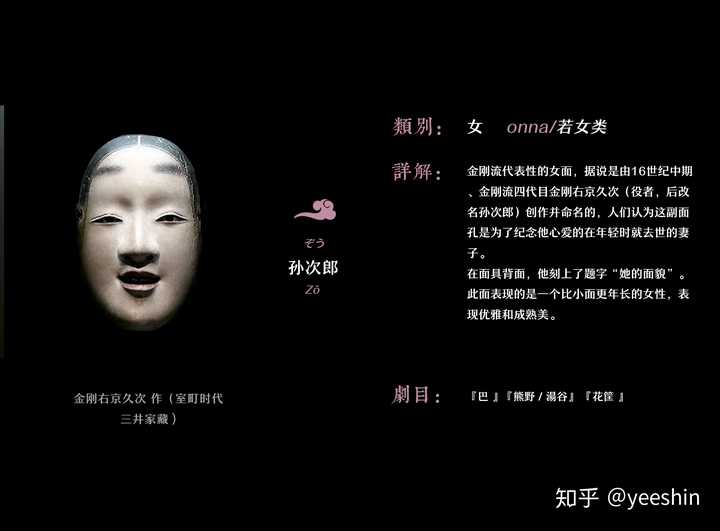

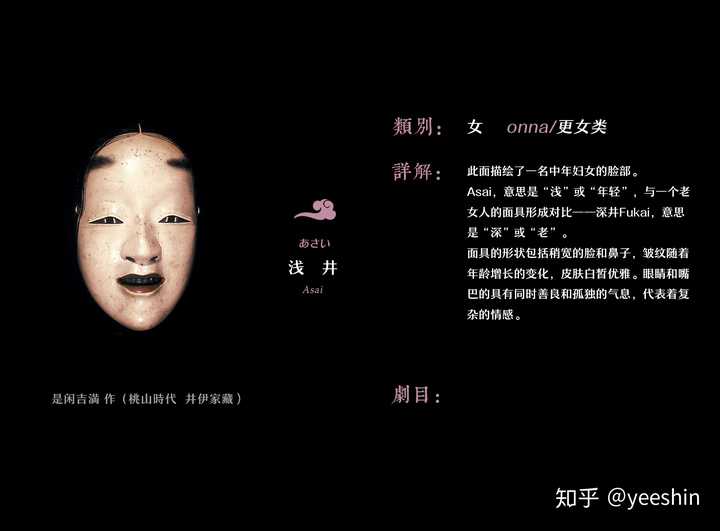

女面是能面中最美最具能面特征的面。表情为中间表情、不大悲亦不大喜,不鲜明地表现喜怒哀乐。男面、老人面虽然也是中间表情,但女面的这一特征最为突出。各种女面的眉毛都画得很高,牙齿涂黑色。这是因为日本古代社会有女性拔眉,用眉笔画高眉,染黑牙齿的风俗。

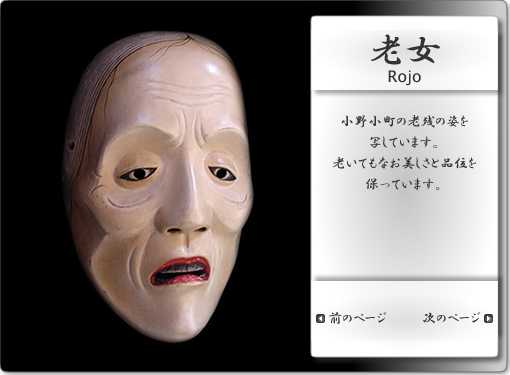

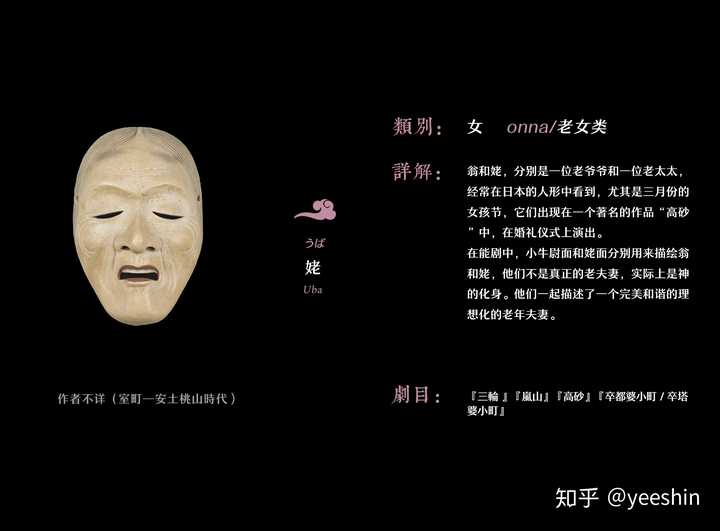

用于老年女性

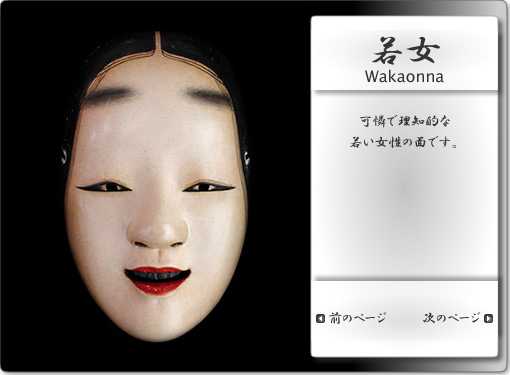

若女面的表情和“增”差不多,只是上眼睑的弯曲形状及嘴两端的曲线有些不同。比“增”艳丽一些

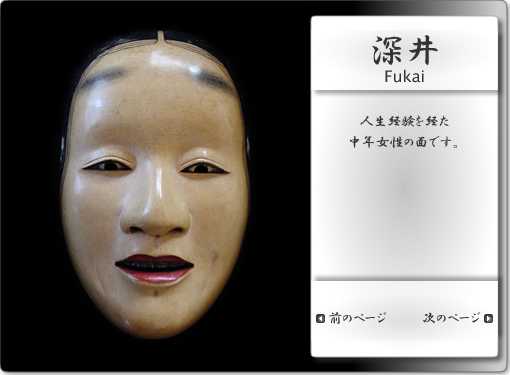

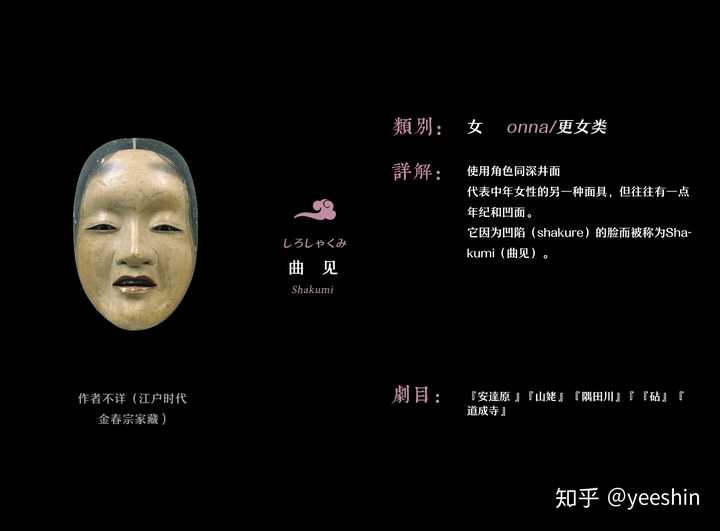

深井面以前也写做“深”或“深女”。关于此名称的由来,一般认为是由于此面表现出人物无论年龄还是生活阅历都已加深的缘故。“深井”面比年轻女面脸颊消瘦、憔悴,松弛的两腮上有浅显的皱纹、眼窝有些塌陷,双目俯视下方

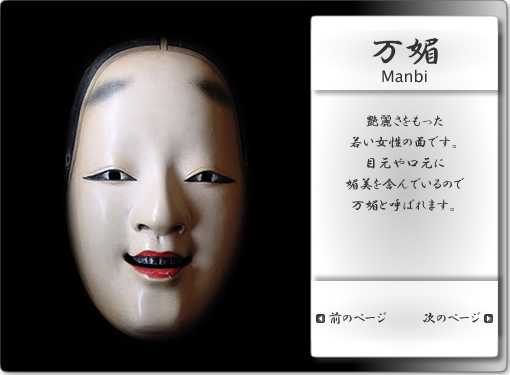

万媚面(孙次郎面?存疑)比一般女面妖艳,用于妖媚女性。

关于增面名称的由来,金刚流秘传书上记录了两种说法,一种认为由于此面是增阿弥所作。另一种认为,因为“增”面比“小面”面、“孙次郎”面增加了一点艳丽的缘故。“增”额头比“小面”“孙次郎”宽且长,下巴稍短,整个脸部下倾,给人感觉理性强、品位高

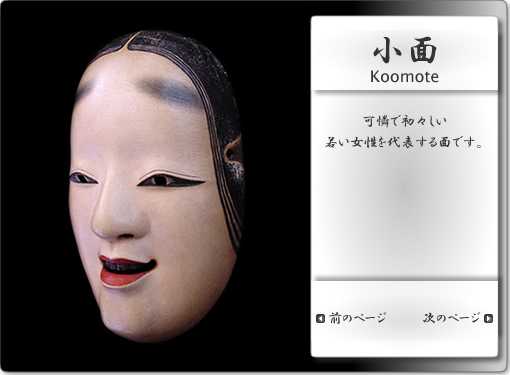

“小面”中的“小”包含着年轻、可爱、美丽的意思。“小面”面在女面中是最年轻的面,脸颊丰润,眼鼻嘴集中在脸的中央部,额头宽下颚长,给人的感觉非常纯真

此外还有“曲见”面等

“曲见”面的额头和下颚比“深井”面突出,脸中间部分的肌肉松弛,比“深井”面略显老。表情凄然寂寞。“深井”“曲见”多用于失去孩子精神一时处于狂乱状态的狂女。如《隅田川》《百万》中的主角等,此外还用于《砧》《芭蕉》《定家》等表现中年女性的剧目。

各种女面的眉毛都画得很高,牙齿涂黑色。这是因为日本古代社会有女性拔眉,用眉笔画高眉,染黑牙齿的风俗。

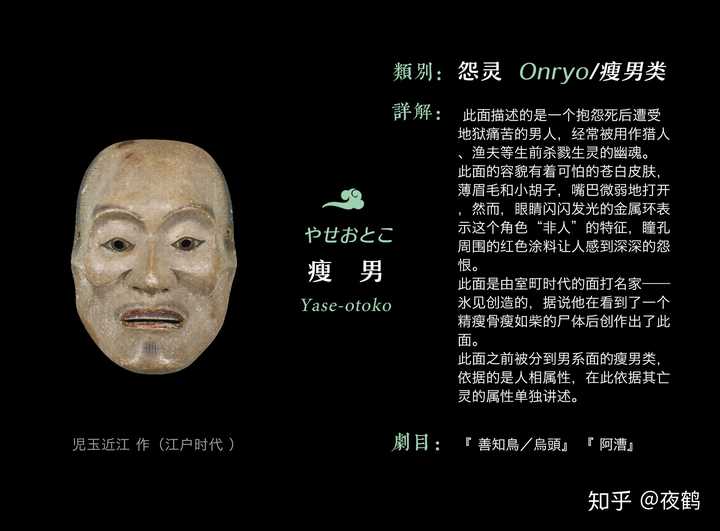

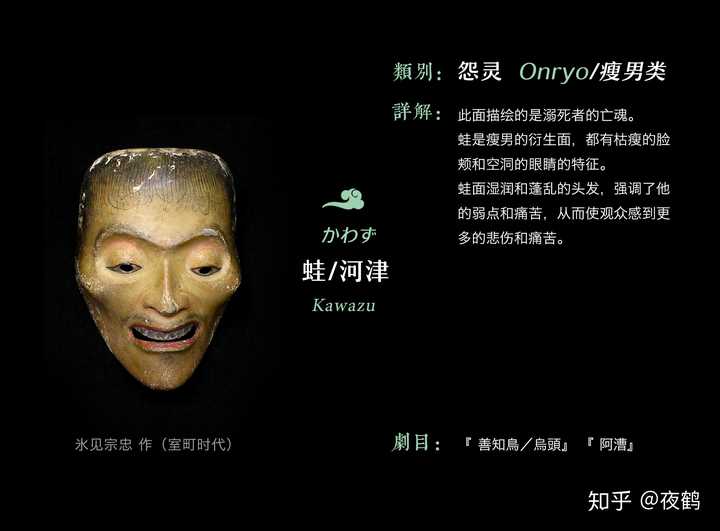

三、怨灵面

能面包括男性灵面、女性灵面。男性灵面表现的灵有战死沙场的武士之灵,也有生前犯杀生之罪的猎户、渔夫之灵等。女性灵面表现的多是因嫉妒狂乱而死的怨女之灵。灵面跟鬼神面一样,一般在眼白部镶嵌金属。灵面在后场表现灵的本来面目时使用。

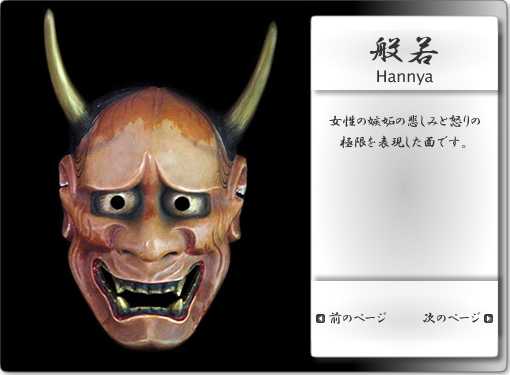

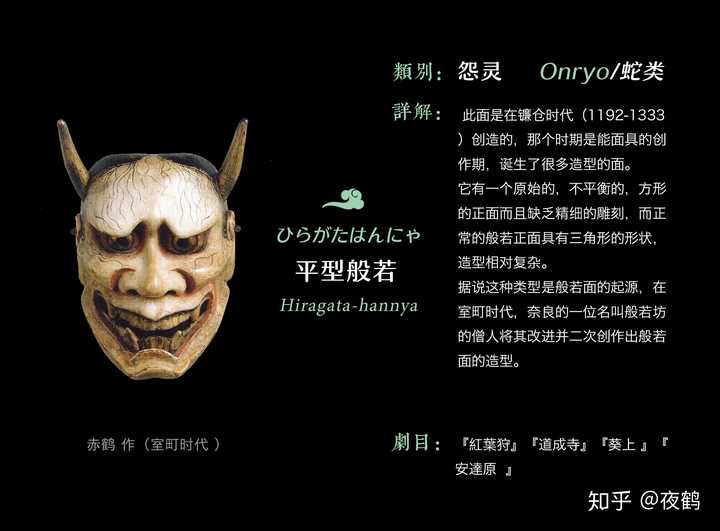

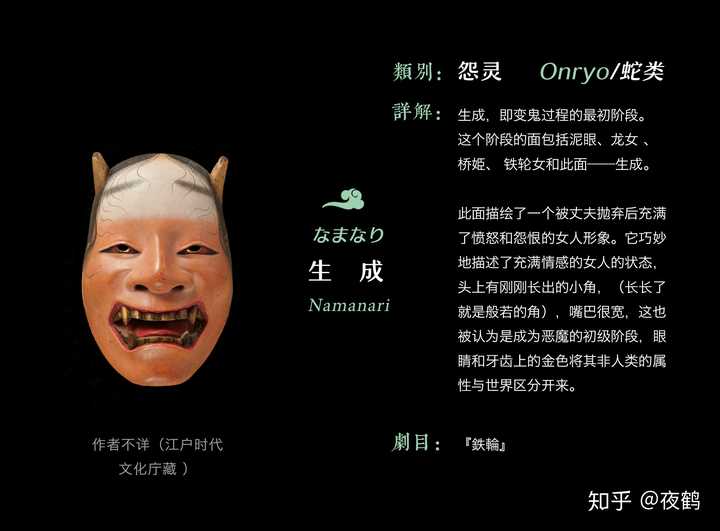

般若面名称的由来有以下三种说法。1、此面是由叫般若坊的人制作。2、怨女之灵听到般若经之声,豁然通达。3、般若在梵语中是智慧的意思。此面是借助佛的智慧创作的。面为肉色,头上有两只角,上眼睑突出,眼白部镶满金属,巨口獠牙。只有额上的眉墨及凌乱的头发表示她是女性。整个表情比“桥姬”面更激愤。但不只是激愤,双眼的眼神是极度悲酸的。用于《道成寺》《葵上》《黑冢》剧目中的怨女灵

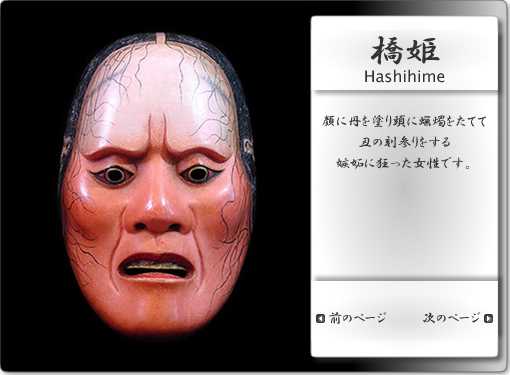

桥姬面之所以叫“桥姬”,是因为传说中有个因嫉妒而变为鬼女的人名叫桥姬。“桥姬”面用于嫉妒女人。面为红色,眼球周围的颜色是深红色。咧嘴瞪眼,狰狞可怕。桥姬的表情是动的,积极的,是一种要复仇雪恨的表情。用于《铁轮》剧目

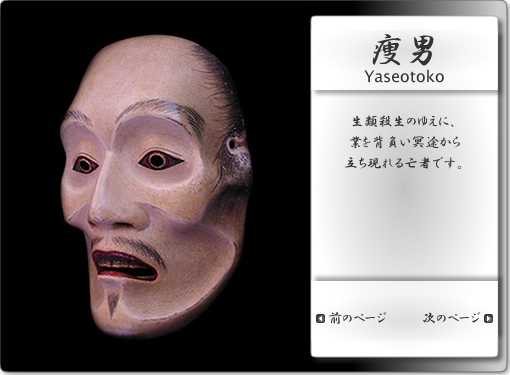

瘦男面用于《善知鸟》、《阿漕》等剧目中因生前犯杀生之罪而附入地狱,反悔罪过的幽灵。面为土黄色,眼窝、两腮深陷,瘦骨嶙峋,无力地微张着嘴,嘴中只有上齿。只有上齿的能面一般是表现高贵、优雅,但在“瘦男”面中表现的是衰弱无力

男性灵面中还有“神体”、“阿波男”、“鹰”、“蛙”、“二十余”、“三日月”、怪士”等面。

“三日月”面也写做“月出”“若月”。之所以叫“三日月”面,据说是因观世家所藏此面的背面,位于额头部刻有状似旧历三日前后的月牙形弧线。面深黄褐色,高颧骨,嘴半张,眉毛、胡须、鬓发线条有力。本来用于《高砂》等剧目中后场中的神。现在多用于战死的武将魂灵。因室町时代以后,《高砂》等剧目中的神改用“邯郸男”面。

”怪士”面也写做“怪”“灵神”“罔像”“危”。此面与“三日月”面相似,但比“三日月”更接近人世间活人的表情。“怪士”面多用于武士魂灵。

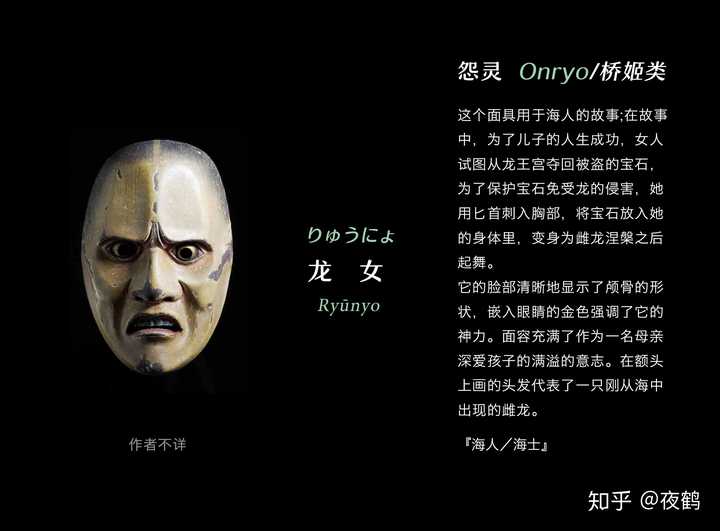

女灵面中还有“泥眼”、“瘦女”、“蛇”、“山鬼”、“灵女”等面

”灵女”面眼窝、脸颊塌陷,额头干瘪,眉毛呈八字形。用于《定家》《求冢》《砧》等剧目中死后还在述说对男性对方怨恨的幽灵。

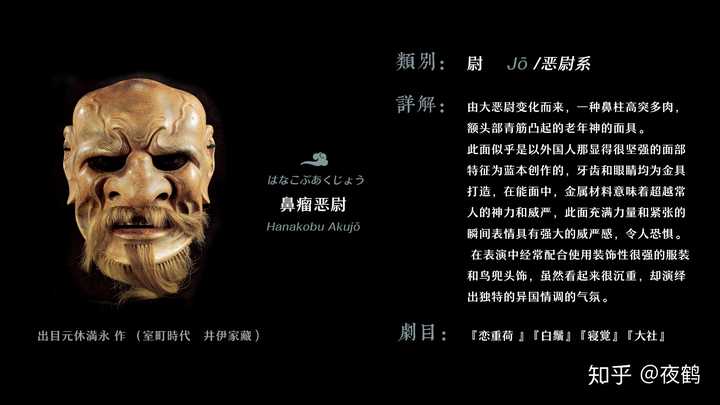

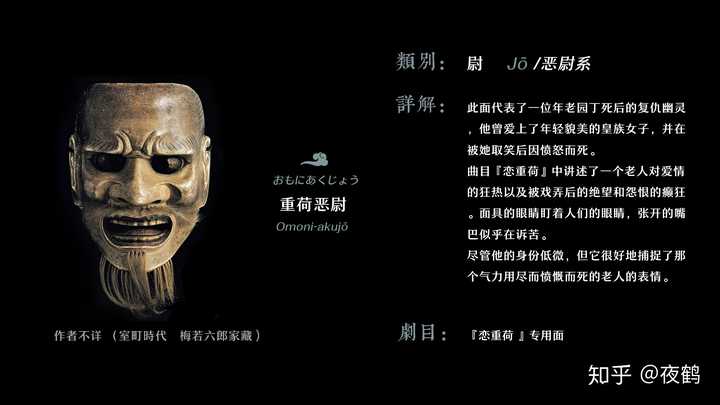

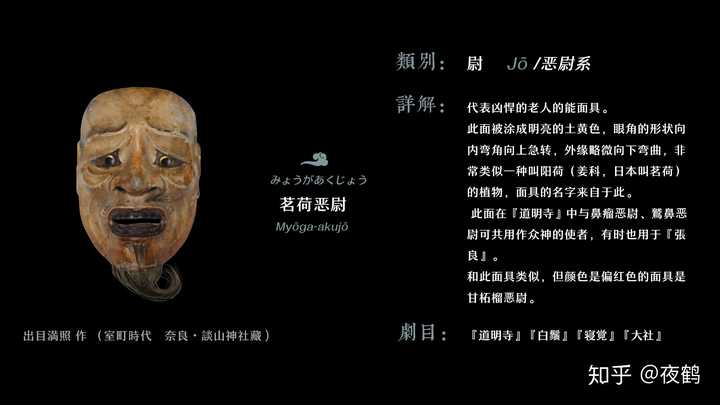

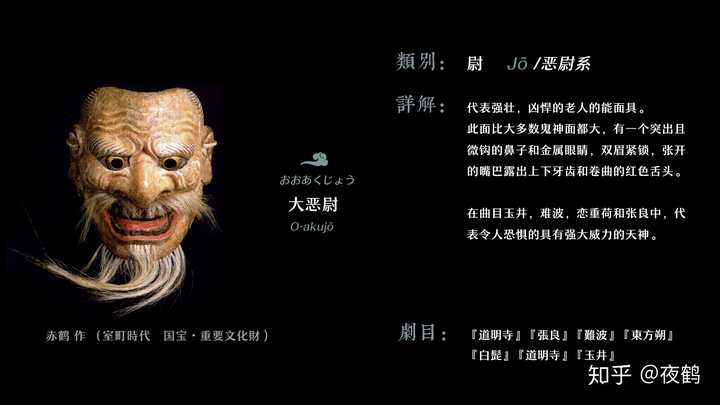

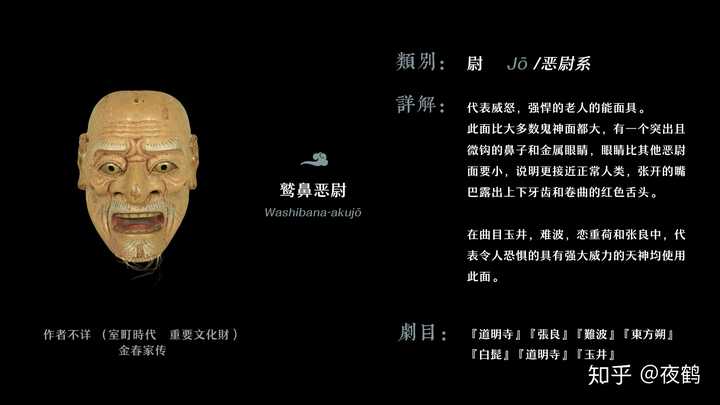

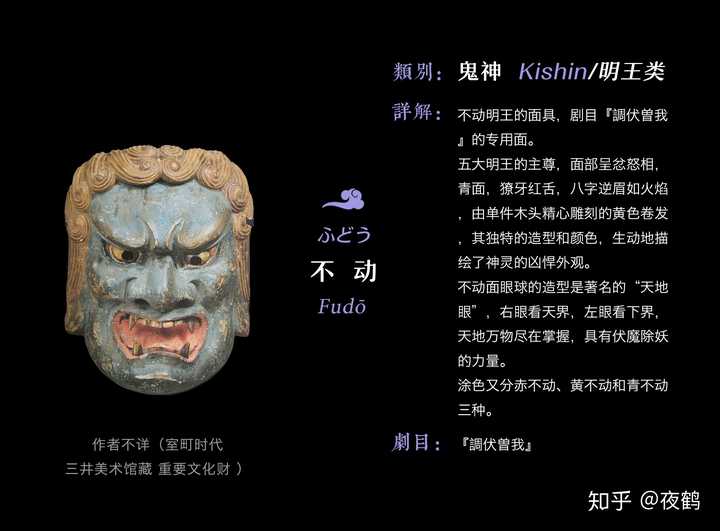

四、鬼神面

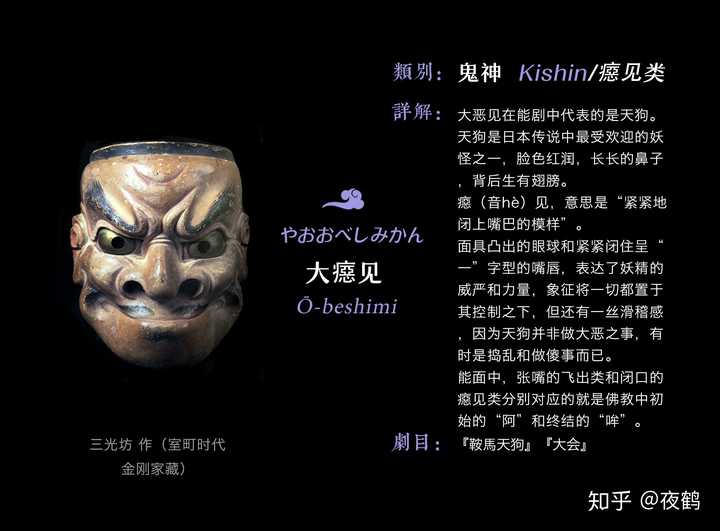

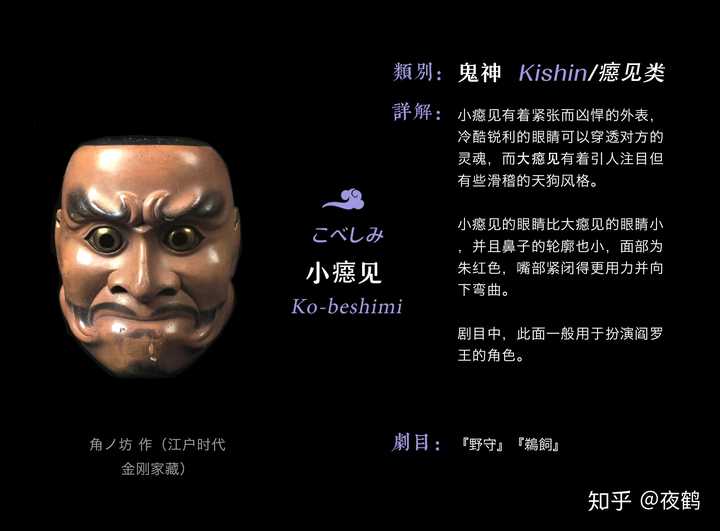

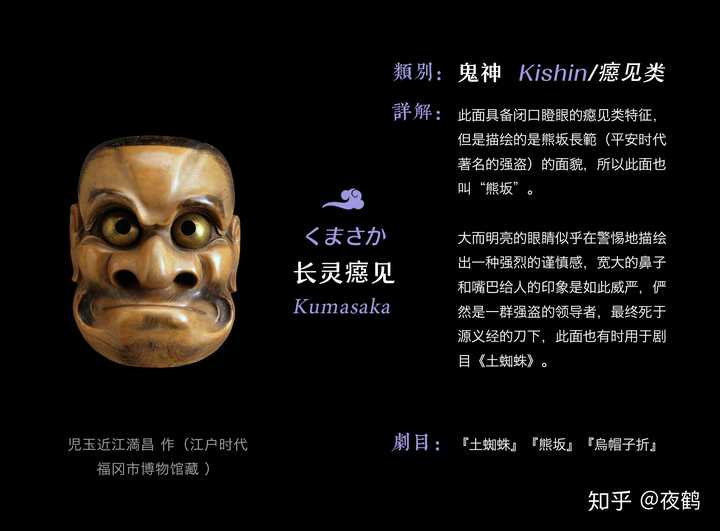

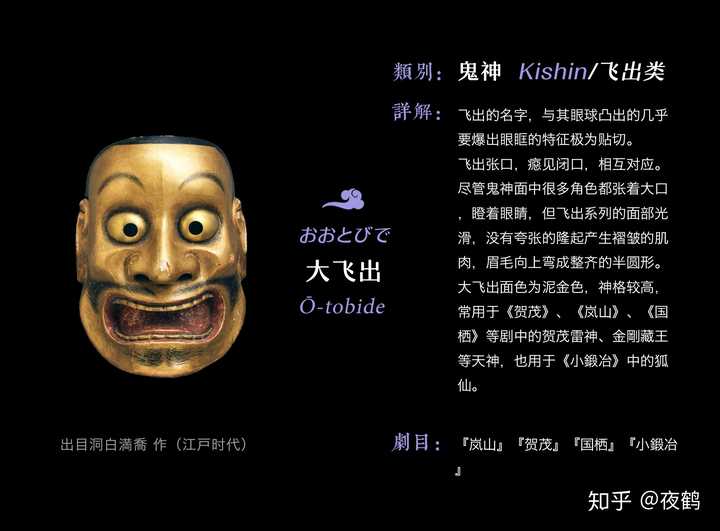

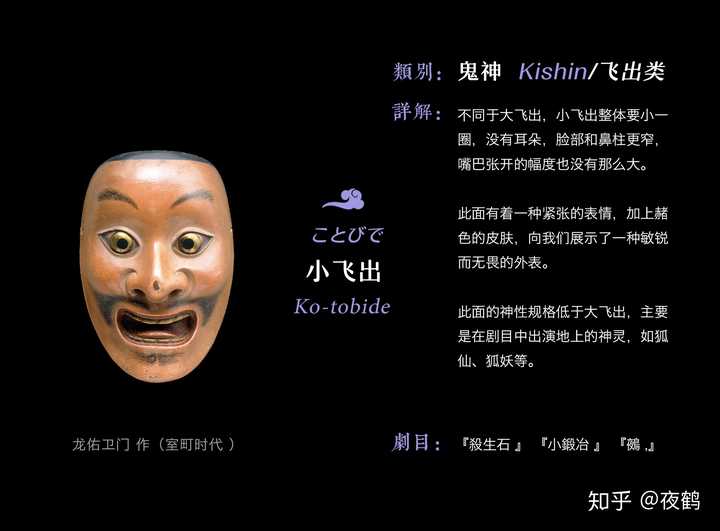

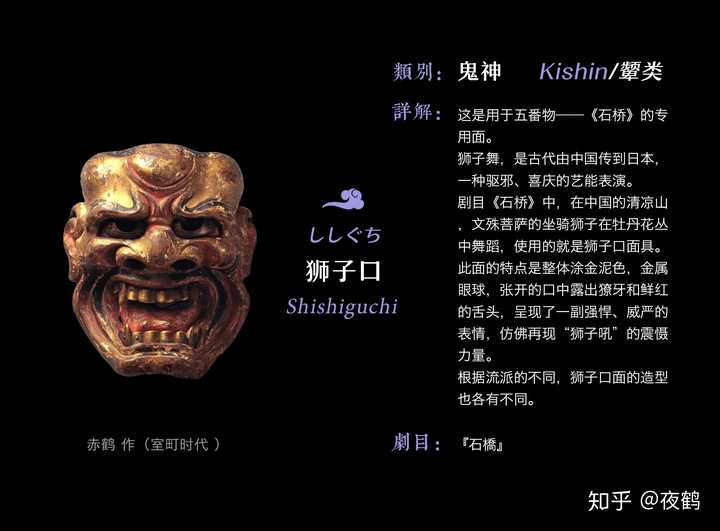

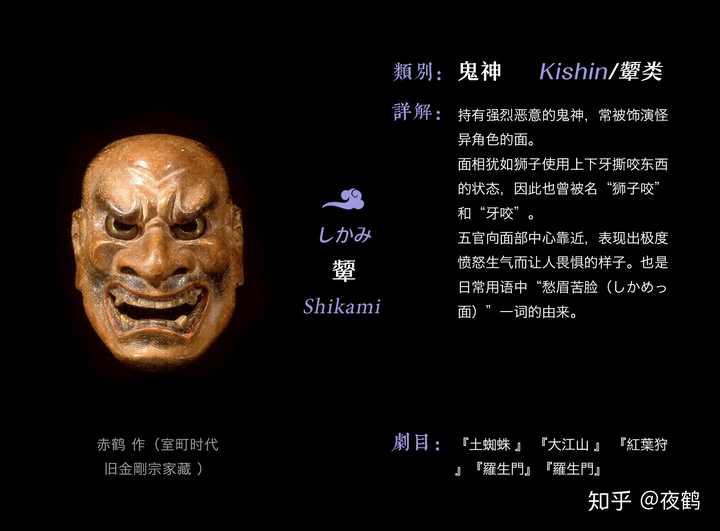

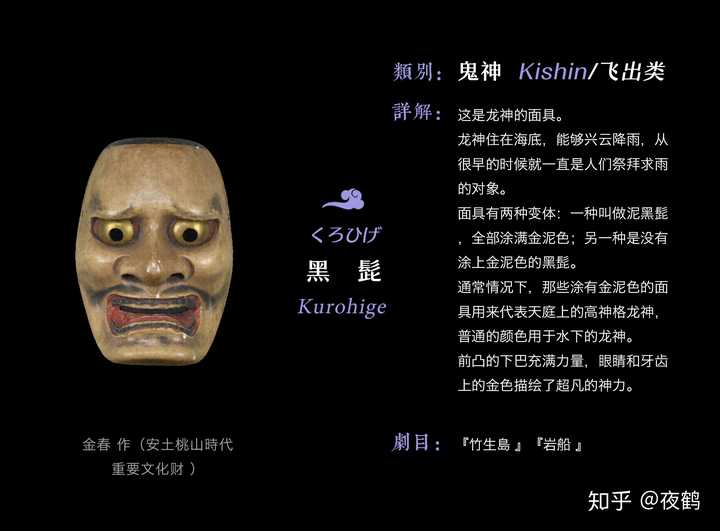

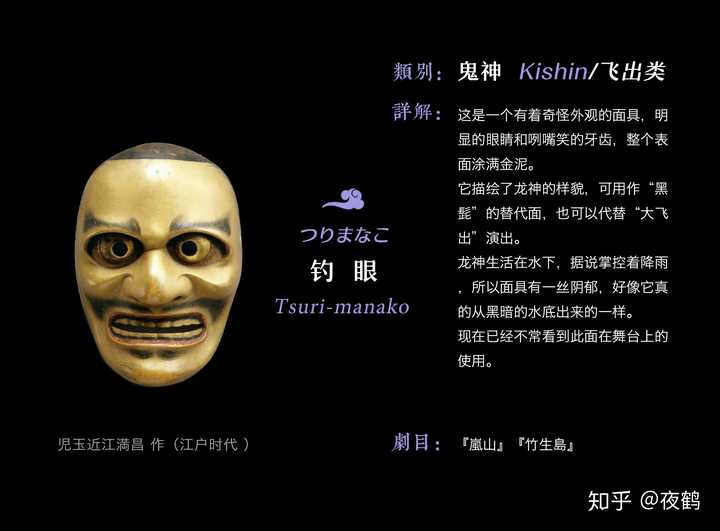

鬼神面的最大特征是夸大瞬间表情,这与男面、女面、老人面不同。以上各面,特别是女面的表情是中间表情。中间表情如果用“温”形容的话,那么鬼神面的表情便要用“烈”来描绘了。鬼神面还有一个区别于其他面的特征是眼球的眼白部分镶铜片等金属。鬼神面有叫做“癋见”“飞出”“天神”“恶尉”“颦”“狮子口”等名称的面,用于龙神、雷神、狐神、天狗、阎魔、钟馗、鬼等人物。

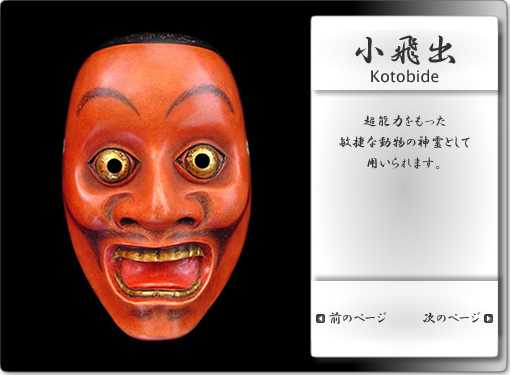

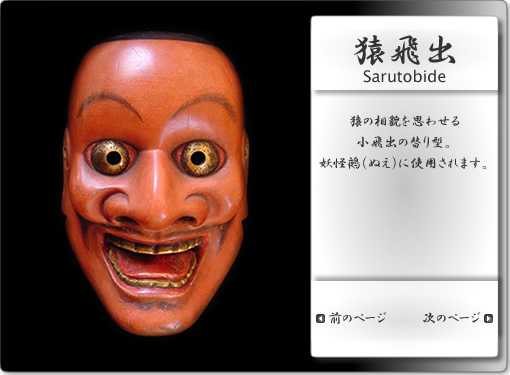

“飞出”面是因面上的眼球好像飞出似的,而得此名。“飞出”面中有“大飞出”“小飞出”“青飞出”等。“大飞出”面整个脸用金泥涂彩,眼球凸出,眼梢上吊,嘴巴大张,舌尖上翘,鼻耳硕大。用于《雷电》中的主人公,该主人公是由于政治斗争被迫害致死,死后成为天神的菅原道真丞相,也用于天上的雷神等。“小飞出”无耳,脸上的部件比“大飞出”小,脸呈赭色,显得很精悍。用于比较活跃的神灵,如狐神、龙神等。

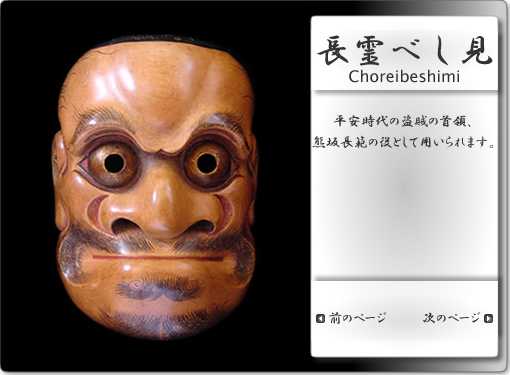

癋见——“癋见”的意思是指上下唇紧闭咧嘴的形状。因为嘴角向两侧用力,嘴唇闭得紧,双目自然大睁。“癋见”中有“大癋见”“小癋见”“牙癋见”“黑癋见”“白癋见”等。“大癋见”古时也写做“闭齿见”,此面在世阿弥时代就作为鬼神面使用,用于第五出能(鬼能)中的天狗。天狗是一种虚构的红脸高鼻很自负自大的妖怪,住在深山中,能在天空自由飞越。天狗使用的“大癋见”面呈淡红色,下巴前倾,鼻头特大,粗眉倒立,双目圆睁,威风凛凛但让人觉得有点儿滑稽。(图13)用于地狱之鬼的“小癋见”完全没有“大癋见”的滑稽味,面呈深红色,嘴角朝下,双目锐利,令人恐惧。《钟馗》《皇帝》中的钟馗,《昭君》中的呼韩邪单于的魂灵用此面。一般的“癋见”不露牙齿,“牙癋见”有两颗犬齿露在嘴外。

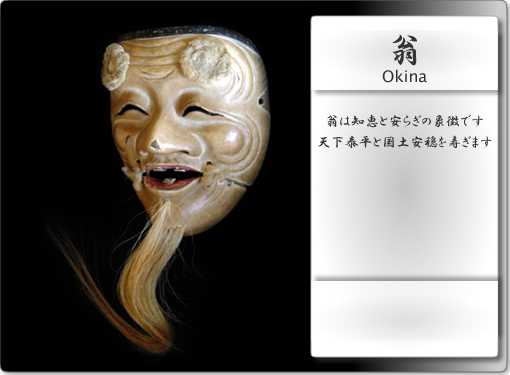

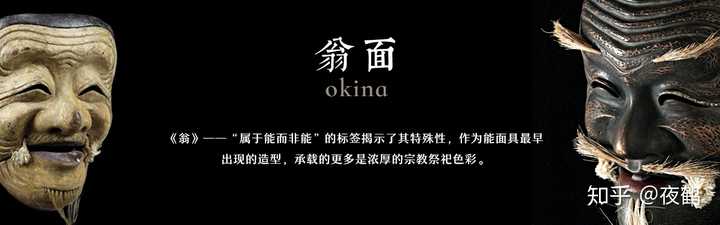

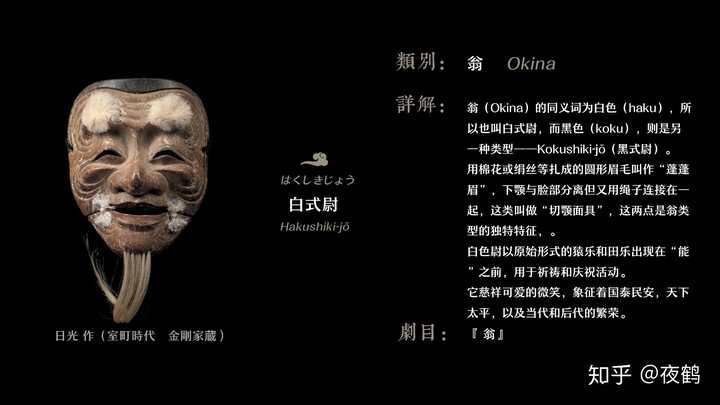

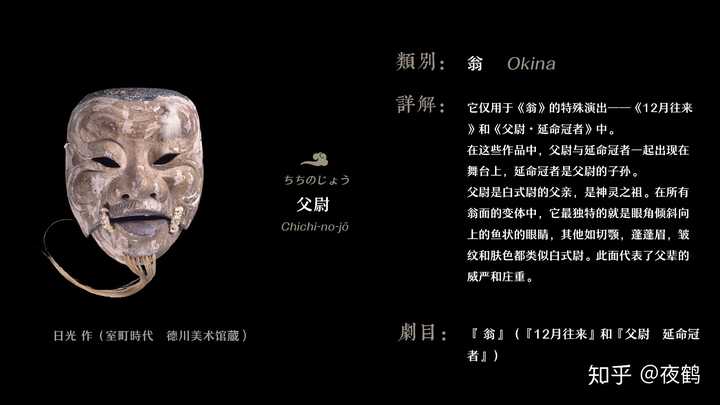

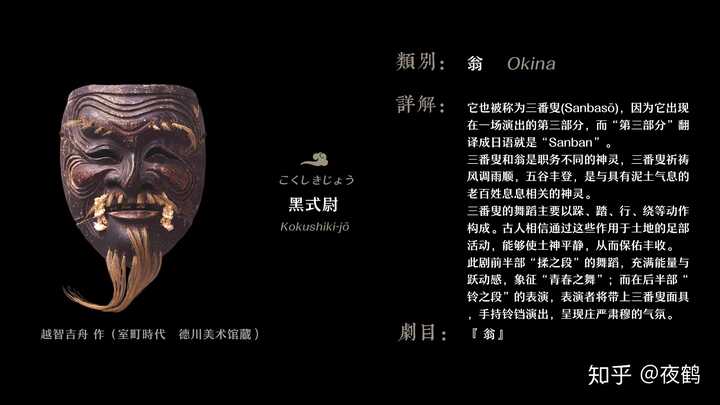

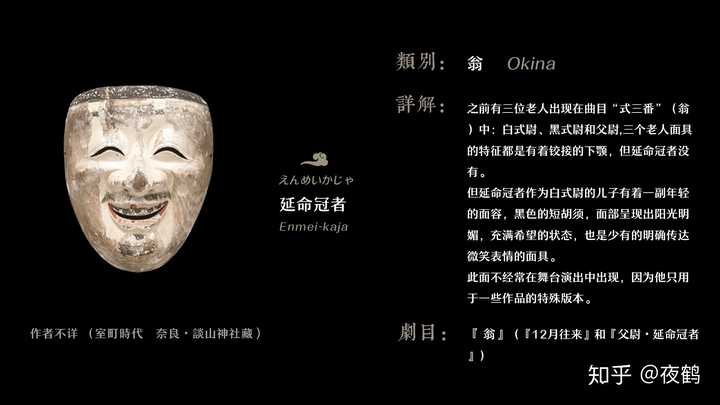

五:翁面

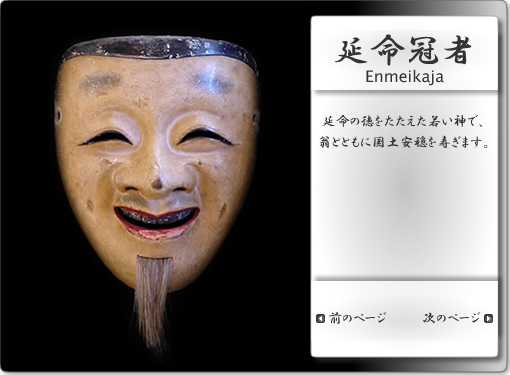

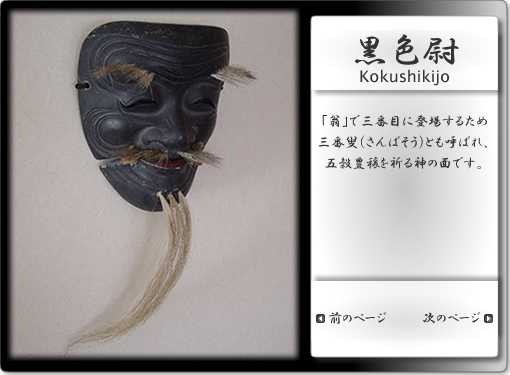

翁面中有“翁”“三番叟”面,只在《翁》中使用。《翁》是产生时代早于能的神乐歌舞,登场人物是叫做翁、千岁、三番叟的神翁。神翁起舞,祈祝国泰民安、五谷丰登。《翁》中的神翁由能演员扮演,但能乐界的人说《翁》不是能剧目,这是因为《翁》具有更神圣的式典属性。现在《翁》也只在新年(日本不过春节,新年是最隆重的节日)及特殊庆祝演出时上演。《翁》中主角“翁”戴的“翁”面被视为最神圣的面,现在还保留着《翁》剧上演前,在镜间(参照《能舞台》)用神酒、洗米、盐等供奉“翁”面的习惯。

“翁”与“三番叟”都是吊颚面。下颚部与上颚部是断开的,用绳连接。至于为什么吊颚,尚不明确。有的学者认为,这是象征神翁述说寿词。

“翁”面颜色为白色,“三番叟”面是黑色。

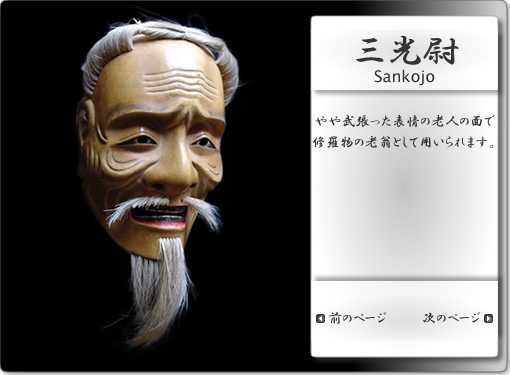

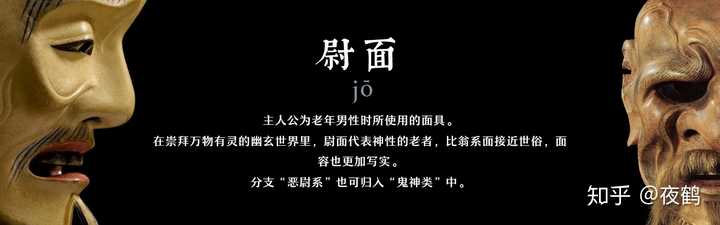

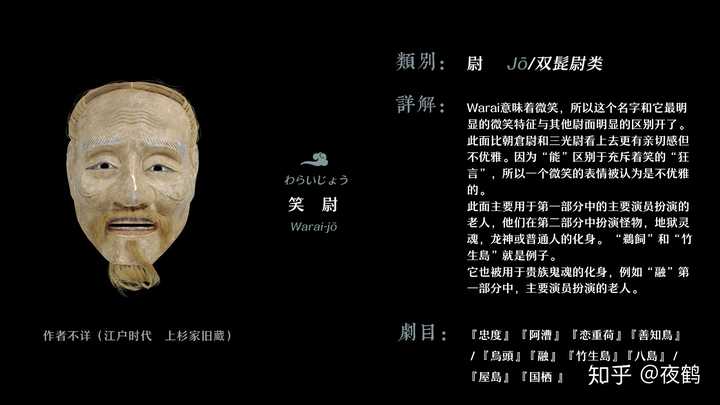

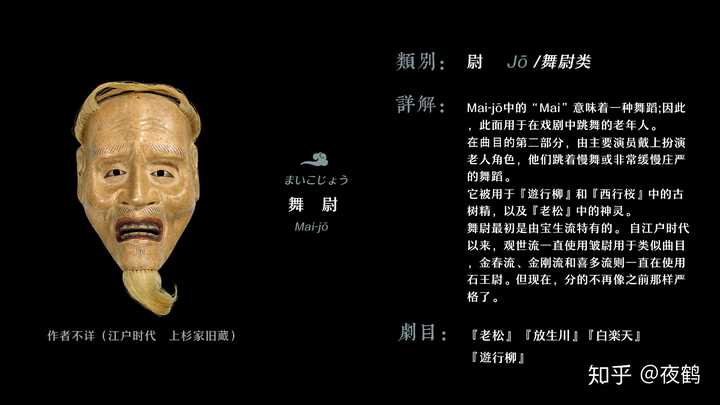

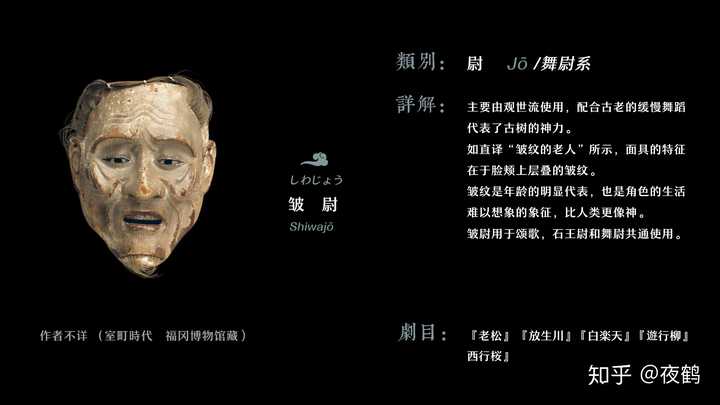

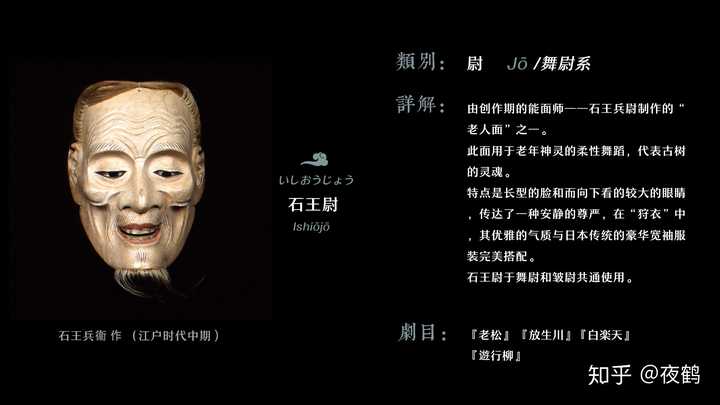

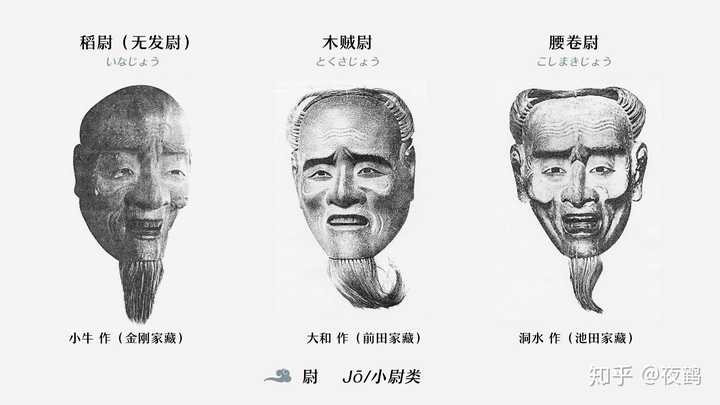

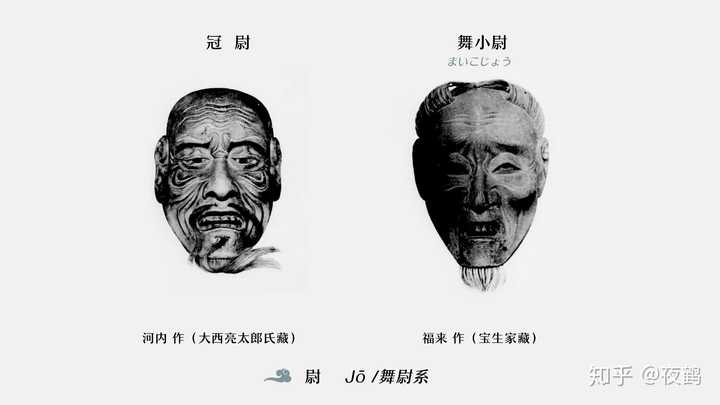

六:老人面(注:日语原名“老体面”)

老人面也叫做 尉面 ,这里的“尉”是指男性老人,所以老人面只包括男性老人面。其特征是脸颊瘦颧骨高,束发,牙齿整齐。牙齿形状有上下两排和只有上齿无下齿两种。胡须有镶嵌胡须和画须。两排牙齿、鼻下的胡须是镶嵌胡须的面,一般用于平民百姓中的老人,而只有上齿、鼻下的胡须是画须的面用于表现有身分或是有神性的老人。

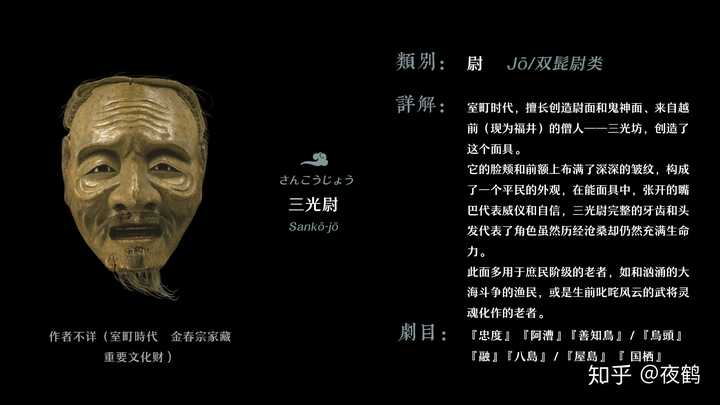

有人认为因此面作者是三光坊,所以叫“三光尉”。此面的特征是脸上的皱纹多且深,骨骼比“小牛尉”粗壮,牙齿是上下齿,鼻下的胡须是镶嵌胡须。修罗能中的武将幽灵化身为一般的渔夫、船夫、樵夫时多用此面。

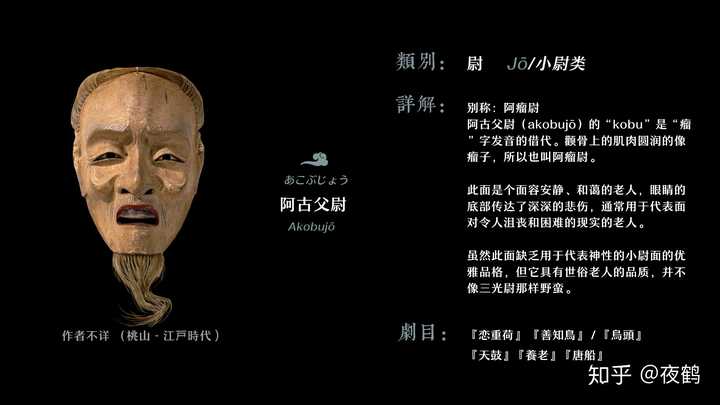

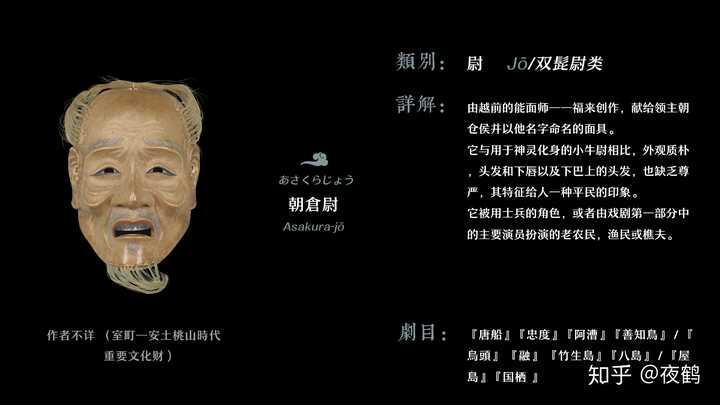

老人面中还有“朝仓尉”、“笑尉”、“舞尉”、“皱尉“、“小牛尉”、“阿瘤父尉”等。

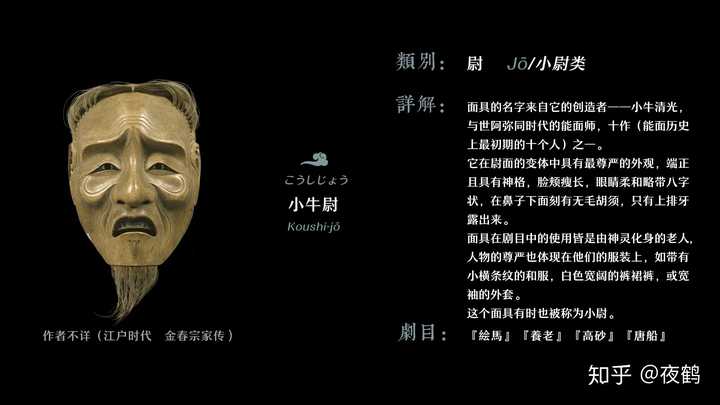

“小牛尉”面——据说此面的作者名叫小牛,因此得名,也写做“小尉”“古尉”。面容清癯,只有上齿,下颚胡须是镶嵌胡须,但鼻下的胡须是画须。用于有身分气质高雅的老人或具有神性的老人,《高砂》等第一出能(注:最先上演的能)前场主角用此面

“阿瘤父尉”——名称的由来尚不明确。有一种说法认为,因此面额头及脸部凸起的肌肉呈瘤状而得名。也写做“阿古父尉”。造型比较接近“小牛尉”面,只有上齿,鼻下的胡须是画须,多用于中国题材剧目中的人物,《三笑》《唐船》《天鼓》用此面。此外植物精灵在前场化身为老人登场时也使用此面。

七:直面

能中不戴假面的剧目,被称为“直面”能。“直面”的“直”是直接的直,“直面”的“面”与其他能面的“面”的用法相同,也就是说“直面”这一名称,表示其属性是能面的一种。

世阿弥在《风姿花传》中讲到“直面”能时指出:此亦很难,一般来说,演员自身为凡人俗体,表现凡人俗体乃容易之事,但奇怪的是演员演技若尚未达到一定程度,是演不好直面能的。

首先,作为演员当然要扮演各种人物。但脸部无法与人物完全一致,所以要改变自己,硬做出表情,而这种样子更不堪入目。因此要注意在举止动作上下功夫,使举止动作像所扮演的人。而表情尽量不要做作,自然为宜。

世阿弥在这里强调了演“直面”能的难度。同时指出“表情尽量不要做作,自然为宜”。这大概指的是不要用自己的表情去表现人物,保持中间表情。从这一意义上说“直面”也具有假面的性质。

“直面”能多是现在能(注:舞台展开是现在进行时,主人公是现世中的人),而且所饰主人公都是男性,这当然是因为能演员都是男性的原因。“直面”能剧目有《安宅关》《夜讨曾我》《放下僧》

能面的地位、性质、演出程式

“能面为能之生命”,“能面之心乃能之心”,能面不仅包含着历代能乐演员的感情,凝聚着历代观众的视线,而且支配着能的各个方面。能演员戴上能面后,只能从面上的瞳孔部分向外看到一线微弱的亮光。能面当然有两只眼睛、两个瞳孔,但是戴面时只能让面的瞳孔部分与演员的一只眼睛重合。这是因为能面要比演员的脸小一点。如果演员的两只眼睛与面上的瞳孔双双重合,那么这个面对这个演员来说过大,要另换小的。

“足拍子”是指用脚在舞台的台板上踏节拍。能舞台的台板像镜面一样平,台板下放水缸,提高音响效果。这样的能舞台构造是与“拖足步行法”“足拍子”的表演方法有直接关系的。所以人们说形成能舞台特殊构造的原因,是由于能面的存在。

能的所有动作,都非常缓慢。外国人第一次看能时也许会着急地想,怎么半天不动一下呢?能的这种独特的缓慢演技,当然也是在使用能面的大前提下完成的。

能的服装使用较硬的面料,直线裁缝。这种样式也是为与能面协调一致。

能面中虽然有据说是根据某人相貌制作的面,但总的来说,不是以某个特定人物为模特而制作的,是一种复合写实面,也就是典型面。但能面比演员的脸小,演员的下巴露在能面之外,这是在明确地告诉观众,这是假面,是角色的象征。

能面表情有两大类,一类是瞬间表情,一类是中间表情。瞬间表情的能面一般用于后场,演出时间不超过三十分钟,而像女面等中间表情的能面,多用于演出时间长的能。其原因何在?研究家们认为,中间表情的能面正因为是中间表情,其中包含着各种表情。古人制作中间表情能面的初旨,大概就是因为它的表情含量大。

有人指出,能这一戏剧本身追求的是“无”的境界,在能中越是重要的地方,动作越少,有时竟是静止状态。能的音乐表现越在重要的地方,无声部分越多。这里的静止并不是停止。就像陀螺转到最快时看上去像静止一样。能面与能的动作、音乐是一致的。能面能使人回到“无”的状态之中。“无”的状态具有无限表现的可能性。所以有人认为中间表情的能面无表情,这是一种误解。能面不是挂在墙上供人观赏的静止的艺术品,所以好的能面为表演留有空白。

以上资料来自于:

《镇魂诗句》-----------王冬兰著

维基百科:

能剧 ”\–Ê ŽOŒõˆÑ预警:本文的图,相当相当的多。。。

【能】

「能」( 「剧」是中文翻译附注上去的,日文只有一个字)是一种戴上面具进行表演的日本传统戏剧。

从平安时代( 794-1185年)开始,一直到江户时期( 1603-1868年)「能」都被称为猿乐(さるが く)或散乐( さんがく)。

当时的散乐包括:杂技、歌曲、舞蹈和滑稽表演,之后逐渐吸收其他传统艺术文化。

在明治维新(1868年)后,猿乐式微。

明治 14年(1881年)为了再次振兴猿乐,在东京都港区的芝公园重建了能乐堂,并将猿乐改名为「能」,与「狂言」并称「能乐」。

能乐是代表武士阶级的高尚文化,在日本戏剧中居主导地位,对反映平民生活的木偶剧和歌舞伎产生了重大影响。能的表演内容往往来自传统文学,使用面具、服装和各种道具,以舞蹈为基本表演形式。

能乐囊括两种戏剧类型:「能」和「狂言」。

「能」呈现的是一种超现实世界,主角人物化身为超自然英雄讲述故事。

「狂言」的特色是滑稽对白,类似相声剧,建立在喜剧对话的基础上,极少用面具。无论是能剧还是狂言,对白均为中世纪语汇,生动描述了日本各阶层12至16世纪的生活。

能乐的戏剧表现比较注重「幽玄美」,「幽玄」是一种向内奔驰的深度美,幽玄指的是日本特有的美学观念之一,其特色为一种神秘和含蓄的美,极有品味而不会随着时间流逝而消失。越看越能感受到它的美是为了加强美的表现,追求表情的变化和隐藏脸衰老的丑陋。

【能面】

能剧所使用的面具就称为「能面」。通常只有主角才使用能面,配角及狂言角等不使用,不戴面具的叫「直面,意为与事物直接面对」的角色。

“直面”演出时演员要控制自己的表情,尽量不形于色。这是因为“直面”也具有假面性质的缘故,所以能乐界把直面也归属为能假面的一种。

【能面的表情】

虽然能面一般会有「面无表情」、「可怕」等先入为主的印象,但被说是没有表情的能面在舞台上却演绎着许多的故事。有哭泣的场景,有生气也有憎恨的,甚至有时候令人感到万种风情。能够给予无法变化的能面丰富表情的是能乐演出者的本事了。

舞台上使用能面的技法,主要可分为将能面上下,和左右移动两种方式。因能面只要有些许的角度变化,就会产生出不同的表情和神韵,因此常借由移动能面位置,诠释角色心境的变化。而其中,能面上仰时叫做“照”(日语:照/ラス)用来表示远望,又或者是高兴的感情表现。向下则称作“昙”(日语:曇/ラス),表现悲伤、哭泣,又或者是心中深刻的决意。静静的向左右来回看的叫做“用面”(日语:面ヲ使ウ),用来表示静听风声和虫声等。

而且,不只是脸的动作,加上手部的挥动,来呈现出表情,当演者与能面成为一体时,就让没有表情的能面有了生命。

【佩戴面具】

能乐面具,如服装和道具,是非常有价值的传家宝,代代相传。

穿上服装之后,然后主演去了镜子前面的镜子室,面对着面具。在戴上面具时,不说“戴”,而是使用“挂“或“附”。通过这种方式,暗示表演者将要“成为”面具描绘的角色及其情感,以更好地表达人物的情感。

实际上,一张能面并不能完全覆盖表演者的面部,事实上,如果下巴和/或下颚的某些部分能露出来,则被认为是合理和很好的。

此外,由于面罩的眼孔非常小,因此佩戴面罩时表演者的视野非常有限。因此,舞台的简单设计和台柱的使用有助于帮助表演者在表演期间知道他们的位置。

【面打师的历史】

能面产生的时期并不完全清楚,但据信,今天仍然使用的面具及其名称是从室町时期(1392-1573)的中后期发展起来的。在那之前,面具的使用惯例并没有完全确定,但其本身具有更强的宗教内涵,而制作能面具的匠人叫做“面打师”或“能面师”。

在室町时期,面具的宗教意义开始减弱,他们呈现出更多的人性特征。据认为,当表演者开始更多地考虑幽玄的时候,他们觉得他们需要隐藏自己的面孔和不吸引人的方面,而是专注于使能的美丽变得更突出。

在室町时代末期到现代时期,制作能乐面具的艺术经历了翁面时代、创作时代、中间时代、模作时代和近代这五个时期。

其中创作时代就是室町的中末期,大多数的能面造型和名称都是在那时确立的,而到了桃山安土和江户时代,则是模作时代的顶峰,这时出现了世袭的面打家族,代代相传能面具制作的技术,要注意的是,他们的技艺虽然高超,但是都是在模仿古人已经确立了的能面造型,很少再创造新的类型,但是会有派生系的面具产生,这要结合能的发展来看,因为能面具是服务于能的重要道具,它的唯一目的就是更好的表达剧情中设定的角色情绪。

随着江户末期,明治天皇的变革维新,武士的消亡,能乐也随之受到打击,面打家族更是断代,无人继承,导致了能面制作技艺的失传。

时间到了近代,由雕刻家下村清时、中村直彦、北沢如意和入江美法等人提出能面的复兴,后来8名能面师结成“面生会”,目的是推动日本复兴能面制作的技艺,其中包括了“人间国宝”——長澤氏春,堀安右卫门、石倉耕春等名家。

现在日本能面制作的技艺已经通过能面教室授课的方式传播了全国,粗略估计,全日本会制作的人应该在3000人左右,但这不代表他们就是能面师,真正能把技艺锤炼到炉火纯青的人至少要有10年以上的经验,仍然健在的最出名的能面师也就不超过5个人,他们可能花了一辈子的时间,50年,60年,甚至70年,都在修行面打之路。

【能面具的种类】

能面种类非常多,基本类型约六十种,变形派生面可以多达200多种。

目前比较主流的分类方式有两种,一种是以面相来分,即“人”或“非人”的方式,分人相面,异相面,鬼类佛类等,还有一种就是按照性别、年龄和属性来分的,即本文分的翁、尉、男、女、怨灵、鬼神。

当然,也没有绝对准确的划分方式,因为属于男面的面具因为故事里的设定带有「怨念」,划分到怨灵中也无不妥,但相对来说,怨灵系的能面,多数还是女性为主。

好了,下面进入今天的主题,图文结合,每个能面类别前会有一些介绍,最后一部分为狂言面。

能面具制作的历史已经历了创造、完善、复写、没落和恢复等时期,现代能面师制作的面具皆为古面的模仿,本文的选图全部为各类型的古面,没有近现代作者的作品,即使是橋岡一路,長澤氏春,堀安佑衞門等人。

模仿的再好,毕竟能够完美表达能面情绪的作品还是非本面不可。

参考资料:

^李玲.雕刻灵魂的表情:日本能面与能面师

^ 金春信高、増田正造、北澤三次郎. 能面入門. 平凡社. 1984. ISBN 978-4582618150 (日语).

^ 小林責、増田正造. 能の歴史. 平凡社. 1977. ISBN 978-4582810783 (日语).

^ 岩田アキラ. 能面の風姿. ISBN 978-4885917936 (日语).

^ 中村保雄. 能面―美·形·用. 河原书店. 1996. ISBN 978-4761101275 (日语).

^ 图片来源于能网、东京国立博物馆网、文化遗产网、及《能面大鑑》-斎藤香村 ,《池田家传能面》《能面百姿》《三井家传能面》著等。

翁尉面——okina&jo mask

能面的使用,起初并非戏剧的需要,而是和世界其他国家面具的起源类似,都是由在原始的宗教信仰里担任祭司的巫师使用,兼备了灵媒和舞者的身份,在进行祭祀仪式时,戴上面具表示化身为神灵,传达神旨和神威。而翁系面是能面中最为古老的种类之一。

翁系和尉系分别为能面中的两个类别,虽有神性和平民之别,但佩戴的角色在剧目中皆为老人,且翁面的类别较少,故在此一并言说。

女面——onna mask

女面是能面中最美最具能面特征的面,表情为中间表情、不大悲亦不大喜,不鲜明地表现喜怒哀乐,男面和老人面虽然也是中间表情,但女面在这个特征上最为突出。

各种女面的眉毛都画得很高,牙齿涂黑色,这是因为日本古代社会有女性拔眉,用眉笔画高眉,染黑牙齿的风俗。

在分类上,一般都会把泥眼,橋姬,般若等面归入女面,也的确从演变角度来说,是属于女面,其实更准确的说是女面中的怨灵,当然同样在男面类中也有怨灵的演化,所以在此,单纯的展现常态的女面,而其他进化演变的面都归入怨灵类中。

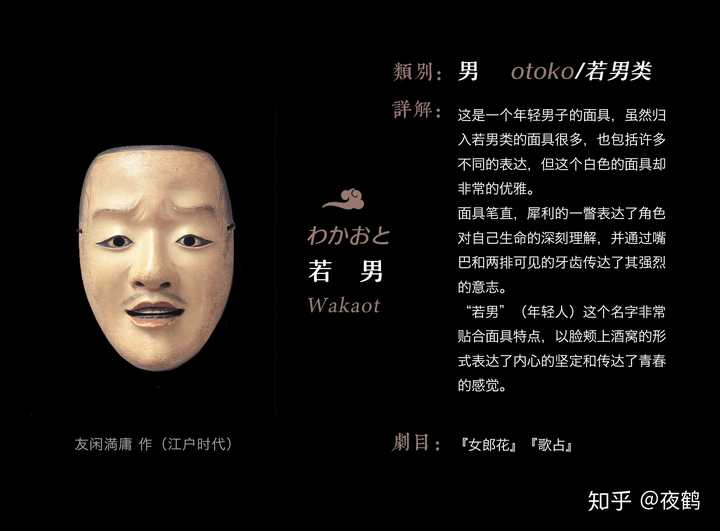

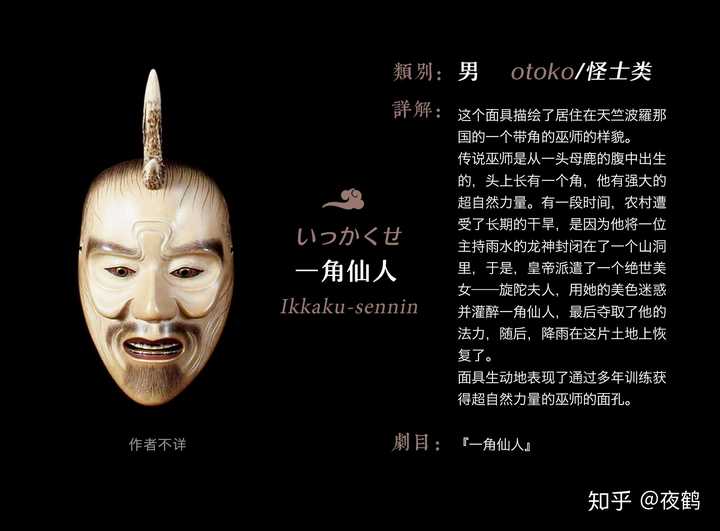

男面——otoko mask

具有男性面部特征的类别非常之多,同女面一样,有演变化魔的怨灵类面具,也有归入鬼神类的角色。

以下只列出人相面的男性角色,而异相面的角色则稍后在鬼神和怨灵系中讲。(人相和异相,说白了就是长得像人和不像人的意思)

男面的名称、种类、造型的发展晚于翁尉、鬼神等系列面具,它们从造型上印证了古代民俗艺能中人们渴望“戴上面具获得神力”的宗教属性,但男面则不同,在造型上追求的是浓缩的美。

男面和女面一样,呈现的是“中间表情”,即不是单一的表情,而是把多种表情的可能性糅合的模糊和复杂。

怨灵面 —— Onryo mask

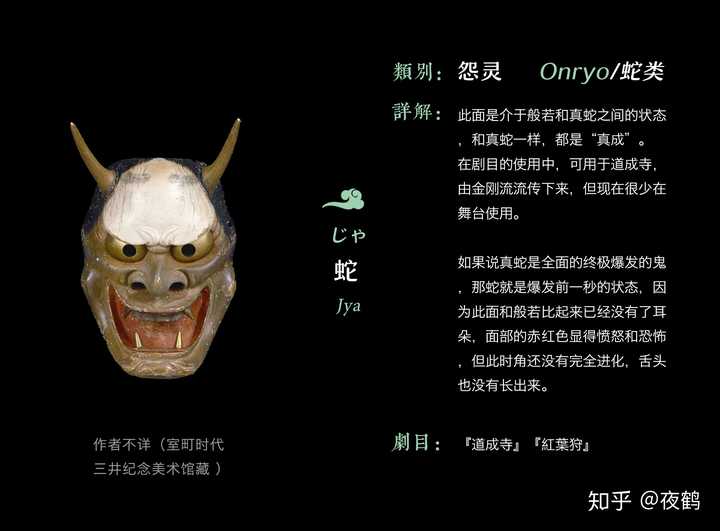

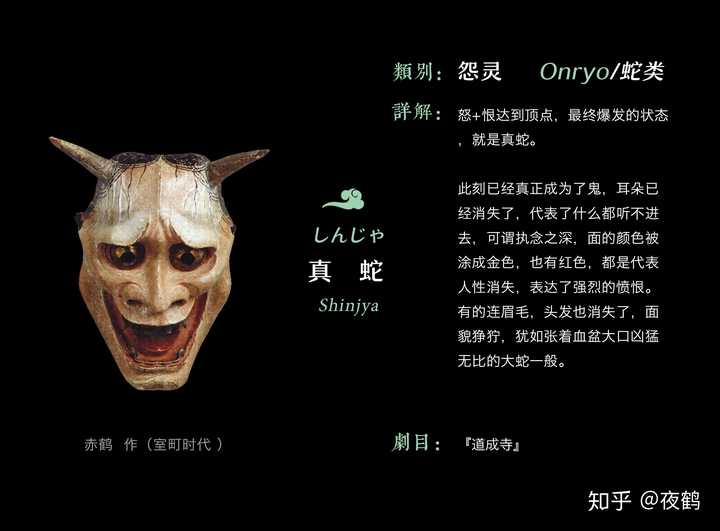

怨灵系的能面纯粹是情绪变化的表现,随着嫉妒/憎恨/愤怒愈演愈烈,直至最终彻底丧失“人性”,变成鬼。

这个过程即:生成 ⇨ 中成 ⇨ 真成。而所有的女性怨灵面都是这个过程中的不同状态而已。

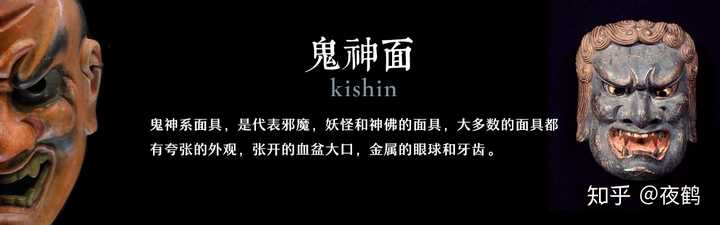

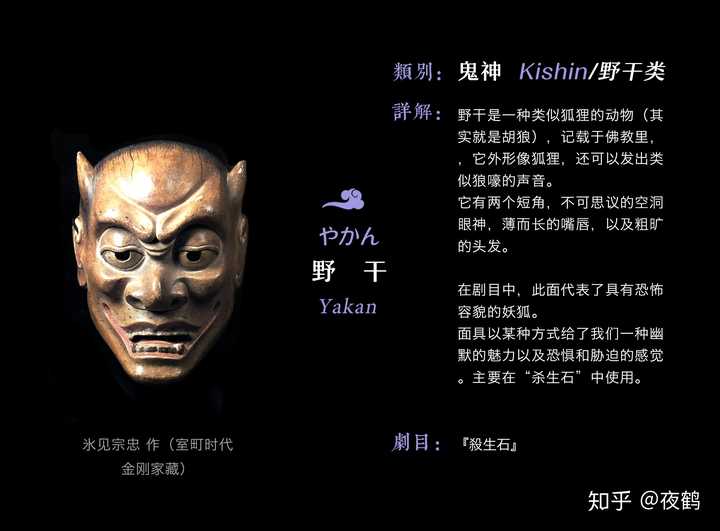

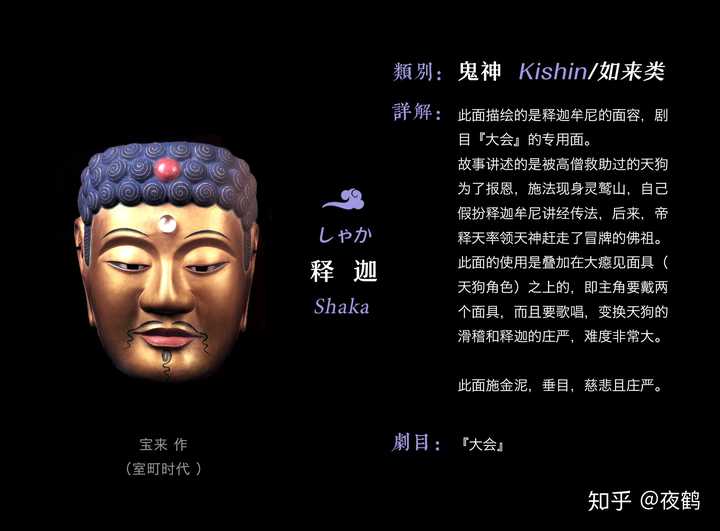

鬼神面 —— kishin mask

鬼神系面具,是代表邪魔,妖怪和神佛的面具,大多数的鬼神面具都有夸张的外观,张开的血盆大口,金属的眼球和牙齿。

鬼神系的面具大多是在镰仓时期制作和完善的,但是其造型的雏形早在“能”出现之前就有了,它们的前身是用于仪式驱除邪灵和疾病的“行道面”(日本最古老的面具,佛教巡礼时使用的面具)。

比如鬼神面中的两个大的类别,癋(音hè)见和飞出,一个张嘴,一个闭口,造型就来自于佛教的金刚力士(仁王)的阿形和吽形(发音,张口音和闭口音)。

所以,根源于宗教祭祀、巡礼而发展而来的鬼神面造型,涵盖了东方传说中的多数鬼怪神佛,如天狗、龙王,狐仙,还有释迦牟尼等。整个系别里的面具造型独特,充满张力,呈现的魅力强烈而直接,有别于神秘难测的男女面。

狂言面 —— kyogen mask

狂言与能剧几乎是在同一时期诞生,但是狂言又有着明显区别于能剧的特点。狂言作为科白剧,它通过对现实社会的取材,贴合庶民生活,并且对此给上层阶级予以讽刺和嘲笑,配合当时的口语演出,因而比起能剧更能被广大劳动人民所接受,而成为一种最为典型的平民艺术形式。

狂言的台本,发展到江户时代才形成固定的台本,所有的台本都由狂言师来进行创作,随着演出时间和次数的沉淀,而定型保留。现在保留的剧目共有260个,大多定型于江户时代。狂言流派分为 大藏流、和泉流,以及鹭流,但是鹭流在明治时代已逐渐失传。

在能剧中,需要通过面具来辨别人物角色,但是狂言相比起能,分类上则要简单的多,数量上也少于能面,在此大致分成五类:神佛、人(相面)、鬼(武恶)、动物(猿、狐等)和精灵。

至此,所有的能面和狂言面的介绍就结束了,尽管如此,还是有一些稀少的类型没有列举出,但对于大众来说,已经足够窥见能面散发的幽玄魅力了。

PS:本文首发于【幽玄之華】公众号

关注搜索:nohmaskcn

「完结」