经典著作《学术与政治》—马克斯·韦伯:学术生涯是一场鲁莽的赌博

一,哲学大师个人档案

姓名:马克斯·韦伯

生平:1864-1920

1864年,韦伯出生于德国爱尔福特,父亲是公务员。

1882年,考入海德堡大学,就读法律系。

1884年,就读柏林大学。

1886年,成为“实习法官”。

1889年,取得法律博士。

1894年,成为弗莱堡大学教授。

1897年,父亲去世,离职。

1904年,晚年的韦伯开始阅读托尔斯泰和陀斯妥夫斯基,发表《新教伦理与资本主义精神》等文章。

1920年,去世。

简介:德国著名哲学家、社会学家。现代“组织理论之父”,与涂尔干、卡尔·马克思并称现代社会学三大奠基者。

代表作品:《新教伦理与资本主义自由精神》(1920年)、《中国的宗教:儒教与道教》(1915年)等

二,关于《学术与政治》

1870年的普法战争结束后,经过“铁血宰相”俾斯麦的努力,德国的世界地位超越了英法,上升至第二。

在经济上,德国的工业化力量得到彰显,在文化上,德国上层与下层社会存在割裂情况,上层是官僚主义文化,下层是市民文化。

哲学家尼采(尼采参加过普法站争)高呼"上帝死了!”,基督教信仰遭到土崩瓦解。

资本主义的矛盾迟早是迎来爆发的,1914年,萨拉热窝事件直接引燃了世界一战。

1919年,一战结束后,战胜国英、美、法等国在法国巴黎召开“和平会议”,会议决定德国在中国山东所有特权包括所有在青岛至济南铁路之权利一并转让给日本。中国拒绝签订《凡尔赛和约》,这个导火索直接引燃了五四运动。

德国作为战败国,割让阿尔萨斯和洛林给法国,前德皇威廉二世被审判为战争罪首犯。

在经济上,德国的经济顿时陷入停滞阶段,古典自由经济陷入荒原。

在政治上,德国的寡头统治出现了诸多弊病,西方马克思主义工人阶级渐渐成为民族主义的社会党。

在文化上,启蒙主义带来的拷问被提上了日程,启蒙主义的价值观遭到冲击。非理性文明开始呈现,非理性随着尼采等人的开创,弗洛伊德等人的发展,渐渐占据主导地位。出现了神秘主义、浪漫主义倾向。

在思想思潮上,流行的有尼采的新古典浪漫主义,柏格森的生命理论,社会达尔文主义、以及韦伯的“权力政治 [1] ”(machtpolitik)理论等。

马克斯·韦伯所处的正是这样的一个时代。经历了这么多,韦伯的精神气质便发生了改变,变得忧郁阴沉严肃起来,伴随他一生便是对价值分裂的思考、对世界文明的剖析。在韦伯看来,理性已经把信仰抛弃了。韦伯年轻的时候,对马克思主义充满兴趣,后来,觉得马克思主义有片面性。寻求了社会文化普遍模式出路。和齐美尔一起有类似的思想,略带有悲观主义性质。

韦伯在当时是德国知识界中的领袖,他的“祛魅”理论对后现代主义理论建设有很大的贡献。

1919年,他在德国慕尼黑对着青年人发表两篇演说,这就是著名的“以学术为业”和“以政治为业”。后来便形成小册子出版。

1年后的1920年6月14日,担心德国未来的韦伯便因肺炎与世长辞。与此同时,中国开始了“新文化运动”,引来了“德先生”和“赛先生”。

三,经典回顾

a,以学术为业

在当时的韦伯看来,年青人在德国走学术生涯是危险的,因为当时的德国体系是没有资金帮助的。

韦伯分析了德国与美国的大学的不同,在美国可以先从“助教”开始,有固定的薪水。在德国,要求从“编外讲师”(privatdozent)开始,除了听课费,就没有薪水。“助理人员”是不稳定的,是依赖官僚的。

并且韦伯还说明了运气在学术前程中的重要性,对于想要从事学术为职业的年轻人,必须意识到任务的两重性质。即如果走学术道路的话,必须要具备科研能力,同时也必须具备合格的教学能力。

但实际上,这个任务是很艰巨的,且很困难的。而且要让学生理解所学知识 ,让他们能够独立思考,这是最艰难的教育事业任务。

放在现如今,这两项能同时具备,并且很优秀的,实属稀缺。韦伯对此也深知,认为将这两种才能结合的,纯粹要靠运气。

一个人可以是优秀的学者,同时却是个槽糕透顶的老师 [2] 。

这显现了韦伯的洞察力,此外,韦伯在演说中,还对一些不好的现象做出了批评,韦伯认为一些小规模的大学热衷于竞相招徕学生,是十分荒唐的做法。

韦伯对此,还论述道了成为受欢迎的老师的一些条件:嗓音的号召力,讲师的性情等表面因素。

在课堂里,唯有理智的正直诚实,才是最有价值的美德 [3] 。

在韦伯看来,学术化越来越专业化是无可避免的,因为只有这样,学者才能在自己的知识领域内做出一些完美的成就。

什么样的人适合做学术呢?或者说什么样的人更有可能适合呢?

在韦伯看来,就是有科学“体验”的、有被局外人所嘲讽的独特的迷狂、有对学术有热情的人,并且有对“千年沉寂的期待”信念和判断。

他绝不会在内心中经历到所谓的科学“体验”。没有这种被所有局外人所嘲讽的独特的迷狂,没有这份热情,坚信“你生之前悠悠千载已逝,未来还会有千年沉寂的期待”——这全看你能否判断成功,没有这些东西,这个人便不会有科学的志向,他也不该再做下去了 [4] 。

这句话的意思,便是告诉大家,科学研究的前提条件。

第一,有迷狂的热情。为了自己的科研目的,寝食难安。

第二,有千年沉寂的期待。

发论文被拒绝,不是一件坏事,要等待。

第三,有科学体验。

换句话说,就是有实际科研经验,有心流体验。

韦伯对此还认为学术生涯是一场鲁莽的赌博,走向学术生涯,便意味着一定的禁欲主义,像个苦行僧一样,追求真理。

韦伯对此还论述了“灵感”对于科学研究的重要性。并且把它视为“天赋”的有无标志。科学研究中最重要的一环是怀有个性,怀有自己的独特的思考,这是韦伯所要鼓励的。

不管怎么说,研究者必须能够承受存在于一切科学工作中的风险。灵感会不会来呢?他有可能成为一名出色的工作者,却永远得不出自己的创见 [5] 。

一个人是否具有科学灵感,取决于我们无法了解的命运,但也取决于“天赋”的有无 [6] 。

意思就是说:

科研要学会承担一定的风险,对于科学家说,具备创造力,是必须具备的。

对于科学研究来说,科学所要完成的就是超越,超越前人的研究,达到创新的目的。

科学寿命很短,受到进步过程的制约,过了10年、20年、50年,一些理论就会过时,进入了历史博物馆。艺术与科学不同,艺术一旦诞生,就难以超越,永远无法过时。

以中国为例,比如唐诗,最好的诗歌就是在唐代,超越不了,就形成宋词。最好的词在宋代,超越不了,就形成元曲。元曲超越不了,就形成明清小说。

在韦伯的眼中,拥有个性是科学研究中的所要鼓励的,韦伯拒绝“偶像崇拜”。

“今天我们在每一个街角和每一份杂志里,都可以看到这种偶像崇拜。这些偶像就是‘个性’和‘个人体验’。......人们不怕困苦,竭力要‘有所体验’,因为这就是‘个性’应有的生活风格,如果没有成功,至少也要装成有这种天纵之才的样子。 [7] ”

b,以政治为业

韦伯认为“以政治为业”的有两种方式:一种是“为政治而生存”、“一种是‘靠’政治生存”。

韦伯认为,如果一个国家大都是后者,那么这个国家便是充满“财阀统治”,也就是说充满官僚主义。

在韦伯的眼里,前者是依靠内心信仰使命,后者则没有。按照这种划分,其实有一定道理。

把视角引入中国,现在在中国考公务员的,也有两种人。

一种是真正有信仰的人,怀着为人民服务的心而考。

另外一种则是把公务员视为避风港,视为养活自己下半辈子的职业。

走向政治生涯会意味着什么呢?

韦伯说道它可以让人产生权力感。韦伯还说道,如果想当一名政治家,那就需要献身某种事业的激情(即政治激情)、责任感和恰如其分的判断力这三种良好的素质。而这也意味着“政治人格”的强大。

那么,如何使自己成为一名优秀的公务员呢?

首先 ,要克服的是是荒唐的虚荣,以及保持距离。克服炫耀权力的虚荣,保持距离,指的是与权力、与人与事保持距离。

其次 ,有强大的“信念伦理”和“责任伦理”。这里就论述下韦伯的伦理观的内容,韦伯指出有两种伦理,一种是“责任伦理”(Verantwortungsethik),另外一种是“信念伦理”(Gesinnungsethik)。

“责任伦理”即意味着自己要对自己的行为的后果做出承担。

“信念伦理”恰好相反,它不管后果,它的存在就是为了信念,可以这样理解,它就是信仰引发的一系列规范自身行为的信念。

韦伯指出在这个领域内,最大的罪过便是没有责任心和缺乏客观性。

如果没有“责任伦理”,前者会使人不会对自己的行为负责,反映在工作中就会乱签收文件,怠慢工作。

如果没有“信念伦理”,后者会让人追求浮华的权力,沉迷权力感,忘记自己最初从政的初心和信仰。

韦伯还说道,外强中干的人,常常内心极大虚弱。

“信念伦理”便意味着首先有强大的政治信仰。这样才能给予力量,即使希望破灭,也有拥有一颗坚韧的心。

在韦伯看来,唯有两者结合起来,才能成为一个能担当“政治使命”的人。

韦伯强调政治信念的重要性如果没有信念,就会落入极大的虚无主义。即使取得再高的政治成就,也会堕入虚空。看到这里,你大概就知道自己要走的方向了。

韦伯的这两篇演说,还是有一定的思想价值。如果你能坐得住冷板凳,性格不活泼,对学术有热情,家境优越。

那就选走学术生涯的吧。从事纯学术研究,有可能会让你失落,缺乏乐趣,但在研究的过程,在思维中,却充满欢乐。

如果你有强大的激情,有想改变世界的决心,那就去考公务员吧。

c,学术与政治

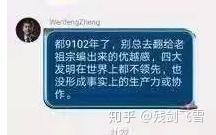

前不久,弄出一新闻,就是某985大学教师认为“四大发明不算创新”,被惩罚停职2年。后来知乎大神爆料指出是学生故意设计陷害所为,那个大学教师所引起的舆论影响应该是被惩罚的主要原因,不管如何,这条新闻本人的关注点是学术与政治的关系。

一个老师可以在公众场合发表自己的政治言论吗?做学术可以有其它的政治立场吗?学术与政治是什么关系呢?

在韦伯看来,如果一个大学教师,用科学的态度去对待政治,那它就不属于课堂。

也就是说,在公众场合是不适宜谈论政治的,韦伯认为,对政治问题有意见,和对政治结构科学分析是两回事。

如果是在公众集会上讲论民主,他无需隐瞒自己的态度。在这种场合,立场鲜明甚至是一个人难以推卸的责任 [8] 。

韦伯的态度是保持中立的,韦伯认为教师如果非要与学生讨论民主,也要摆事实,讲道理,分析各个民主的不同形态,分析各个民主的结果,分析各个民主的运作方式,与非民主制度进行比较,让学生们自己思考哪个民主好,哪个更符合他们心中的政治理想,从而让学生自己确定自己的政治立场。而不是提前有价值判断,让学生接受提前预设好的价值立场。

这一点是可以启示中国的的思政教育。拒绝灌输单一理念,或许可以让中国的思政教育走得更好。此外,韦伯认为学术教育工作者,首要职责便是不要把自己的态度强加于给学生。

在韦伯的眼中,从事学术工作,最重要的一定便是要清楚概念,不做价值判断。

韦伯还对这些学术教育工作者提出了期望。希望他们要做到“知识上的诚实”。

而在课堂上,坐在学生的面前,学生必须沉默、......如果他不尽教师的职责,用自己的知识和科研经验去帮助学生,而是趁机渔利,向他们兜售自己的政治见解,我以为这是一种不负责任的做法 [9] 。

在韦伯看来,教师随意发表自己的政治观点,是不合时宜的。

一名科学工作者,在他表明自己的价值判断之时,也就是对事实充分理解的终结之时 [10] 。

作为大学教师,在公共场合发表不当言论是不应该的(尽管是被下套)。

教授感到他有做年轻人顾问的职责,并享有他们的信任,他可以由此证明自己同年轻人私交不错。如果他感到,他的职责是介入世界观和政治意见的斗争,他大可以到外面去,.......但是,在听众可能有不同看法,却被责令保持沉默的地方,让他来炫耀自己信仰的勇气,这未免太容易些了 [11] 。

对于人文学科和社会科学来说,意识形态在所难免。

学术研究没有禁区,但公开发表确实是另外一回事。

如果学术遇到政治,就让学术的归学术。政治的归政治。

坚持学术自由与学术规范相统一,

学术自由意味着思想自由,但学术自由也是在一定范围之内的自由。学者同样属于公民,也遵守国家法律和科研伦理。

如果掺加了不好的意识言论,那必然是糟糕的。

热爱祖国,对于一个科学家来说,必定是要坚守的。

坚持潜心问道与关注社会相统一。

潜心问道,就是要学会做冷板凳,苦学,好学,乐学。

关注社会,就是要紧紧跟随科研动态,世界局势变化,社会需求与发展。

“4个面向”,是行动方向。把科研论文写在大地上,这是宝贵的品质。走出象牙塔,多做实地考察,这是珍贵的科研精神。

让自己的科研项目,服务于社会经济发展,服务于国家战略,对于科研工作者来说,确实值得追求。

四,经典语录

1,在学术领域,个性是只有那些完全全心服膺他的学科要求的人具备的 [12] 。

2,虚荣是一种十分普遍的品性,大概没有人能完全摆脱它,在学术和学者的圈子里,虚荣是一种职业病。

3,我们这个时代,因为它所独有的理性化和理智化,最主要的原因为世界已被除魅。它的命运便是,那些终极的、最高贵的价值,已从公共生活中销声匿迹。