电影镜头,原来和相机镜头区别这么大!

相机镜头和电影镜头,很多人都会认为他们并没有多大的不同,但事实并非如此。静帧摄影师只需要捕捉某一刻的画面,用一张照片讲述整个故事;而电影摄影师需要用时间作为媒介,将片段剪辑成连续动作进行叙事。照片和电影拍摄方式上的区别决定了相机镜头和电影镜头的根本区别。

当然需要首先声明的是, 不管相机镜头还是电影镜头,在光学造诣上都达到了非常高的标准,并不能单纯的说谁比谁更优秀 ,只是使用场景的不同造成了两者的差异。

外形/结构

1.长度一致

电影拍摄中,电影镜头都需要配合承托导管和遮光斗使用,所以如果电影镜头的长短不一的话,每次更换镜头就要重新调整承托遮光斗和胶圈的位置,麻烦而且费时。如果使用到了斯坦尼康,那么一旦改动遮光斗的位置,整个系统都要重新调整平衡,会浪费不少时间。所以,电影镜头在设计制造的时候,都会被做成相同或者类似的长度。

图中每颗ZeissMaster Prime定焦镜头都是8英寸长

2.前端口径一致

与相机镜头使用螺纹滤镜和卡口式遮光罩不同,由于电影镜头需要遮光斗来阻挡杂光及安装方形滤镜,遮光斗后部的胶圈、遮光环或卡口必须紧贴镜头前端,如果能把一组镜头的前端做成相同口径的话,就不需要更换出镜头以外的任何配件,不仅省时省力还节省成本。所以, 同一组电影镜头的前端口径基本上都是一样的。

3.重量一致

有一小部分电影镜头的多个焦段之间重量几乎一致,这种情况比较罕见,实现起来也非常困难。一般来说这些镜头都属于标准焦距,广角镜头和长焦镜头的光学设计比较复杂,会略重一些。一组重量相近的镜头能为斯坦尼康、遥控伺服系统及手持拍摄等对机器平衡性要求高的场合节省宝贵的时间。

4.对焦/光圈环及卡齿

一组电影镜头中各个焦段的对焦齿环和光圈齿环位置都相互匹配,这样一来换镜头的时候跟焦器或是三轴驱动马达就不用调整位置,能省不少事。相机镜头通常没有配合跟焦系统使用的齿环,对焦和光圈环都是纹理设计,方便操作者手持抓握。如果需要配合专业手动及遥控跟焦系统使用的话,那么对焦/光圈齿环必不可少。

Zeiss/Arri Ultra Speed定焦镜头

电影镜头 ,例如上图中的Zeiss/Arri Ultra Speed,这组定焦镜头是外形一致性最高的镜头组之一。16mm至100mm焦段之间所有镜头都正好是143mm长并且统一93mm口径,对焦环和光圈环位置也完全匹配。每颗镜头的最大光圈都是T/1.9,24mm至85mm焦段之间的镜头也都是2.2磅重。

Zeiss ZE系列相机镜头

相机镜头 ,例如上图中的Zeiss ZE系列相机镜头,素质非常不错,也能很好地说明镜头按使用方式进行有区别的设计。该系列的每一颗镜头都以最大程度的轻便性为目标,并不考虑各个焦段之间的一致性。它们的前端口径、镜身长度及对焦光圈环的位置也是五花八门,没有配备用于跟焦系统的齿环。

5.T光圈值与F光圈值

相机镜头使用的F光圈值,并不是时机进入镜头的光量,而是由一个简单公式计算出的,特定焦距和光孔下理论上的进光量,并没有考虑镜片对于光的损耗。而电影镜头所采用的T光圈值,是在经过严格测试之后才标注的实际进光量,相对于F光圈值来说,偏差要小很多。

6.光圈环

细心的读者可能已经留意到了,电影镜头还有「光圈环」这一结构,而现在的相机镜头除了尼康D头和一些全手动镜头外,多数都没有光圈环了,为了实现光圈优先等自动功能,现在的多数镜头都将光圈交给了机身内部的电子芯片控制。同时,相机镜头还为光圈设定了档位,限制了光圈值的选择范围,相比之下,电影镜头的光圈是线性光圈,可以在自由设定任何数值。

没有光圈环

7.对焦环

相机镜头的对焦环,只需要转动很小的角度就能从最近对焦点调到无限远,这样的设计是为了让摄影师能够抓住转瞬即逝的瞬间,迅速的拍摄单帧照片。而现代电影镜头的对焦行程通常在300°以上,可以实现精准控制,高端电影镜头的对距离标记都是特别刻制的,以最大程度保证准确性。

50mm Cooke S4/i 对焦刻度对比50mmRed Pro Prime

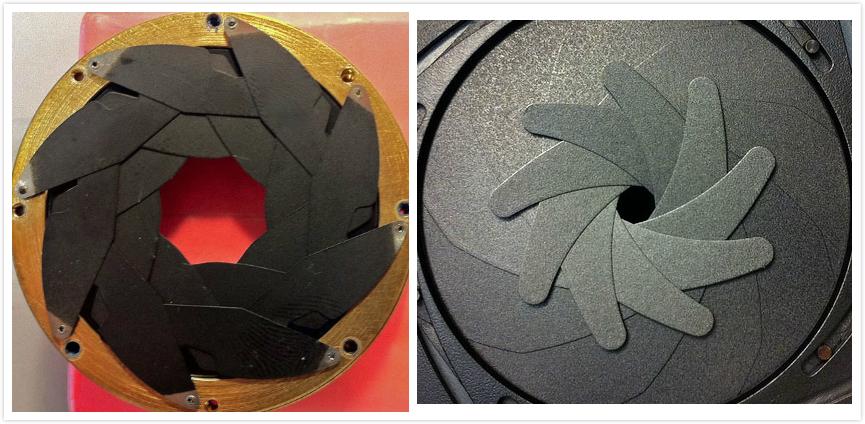

8.最大光圈一致性和光孔结构

电影镜头组在设计制造时都会保持最大光圈的一致,来方便摄影师在同一光线条件下随时更换不同的镜头,虽然不是必须,但是非常实用。同时,由于浅景深画面的焦外会出现光圈叶片的形状,电影镜头光孔的结构也会尽量保持一致,以保证不同镜头的焦外形状互相匹配。

Cooke S4/i,Panchro/i的8片式光圈构造(左)与Zeiss Standard Speed T/2.1的9片光圈构造(右)

9.镜头呼吸

镜头进行对焦的过程中,内部的镜片组会发生一连串的位移,当在多个焦点间移焦的时候,镜头内部镜片组的位移可能会轻微改变画面视野大小,看起来就像稍微变焦了一样,这就叫镜头呼吸。对于相机镜头而言,呼吸效应没什么大不了,除了几乎无法察觉的构图改变之外,画面不受呼吸效应的影响。而对于电影制作来讲,画面内进行追焦或在不同主体之间移焦的手法很常见。所以电影镜头在消除呼吸效应方面下了很大功夫。

其中最知名的就是Zeiss为MasterPrime系列镜头设计的双重浮动镜片组,完全解决了呼吸效应的问题。这项设计荣获了2012年奥斯卡科学与技术成就奖。

10.镜筒延伸

前文说呼吸效应时提到,镜头对焦或变焦的过程中镜片组会产生位移。如果设计镜头的时候如果让镜筒自由伸缩的话,镜片组的移动可以更简单,所以很多相机镜头对焦或变焦的时候镜筒会跟着镜片组一起移动。但是电影镜头由于使用接触式的跟焦齿环,遮光斗和滤镜,伸展式的镜筒并不适合,因此镜片组的位移必须完全在镜头内部实现,外部不能看出丝毫痕迹。

相机镜头,伸展前

相机镜头,伸展后

11.变焦过程中焦点及曝光一致性

电影变焦镜头的广角端和长焦端,光圈都是一样的,比如传奇般的Angenieux12x变焦镜头从24mm到290mm都完美保持了T2.8的最大光圈,而且这颗镜头还包括了很多让人叹为观止的光学与机械设计,所以说它像炸弹一样的夸张外形就不足为奇了。而很多相机变焦镜头的光圈也是恒定的,也有些镜头为了轻巧和低价而牺牲这一点。

Angenieux 24-290mm T/2.8 Cine Zoom变焦镜头

12.镜头材质

对于静帧摄影和电影拍摄环境哪个对于器材要求更苛刻也许还存在争议(法爷认为是电影拍摄环境),不过电影镜头做工更扎实这一点无可争辩。电影镜头必须适应拍摄环境中最严酷的考验,全金属制造的镜筒可以承受各种酷暑极寒,维修和硬件更改都非常方便。电影镜头最常见的卡口PL和PV是最目前牢固耐用,最能适应各种环境的卡口设计之一。

Cooke S4电影镜头

Cooke S4镜头使用阳极化铝制造,适用于-13°至131°华氏度。镜筒没有使用螺纹设计,而采用了凸轮系统,因此不需要任何润滑。

光学素质

1.锐度/反差

锐度对于电影镜头来说有其重要性,特别是对于镜片数量多的镜头(如变焦镜头)、超广角镜头和大光圈镜头而言。但是就21世纪的工艺水平来讲,造出一棵城乡足够锐利的镜头已经不是什么难事了,所以虽然很多电影镜头占据了锐度排行榜的前几位,但并不能说分辨率高的相机镜头就可以替代电影镜头。锐度只是电影镜头的一个衡量标准而已,并且其参考价值已经越来越低了。

2.曝光暗角

相机镜头和电影镜头都或多或少的存在暗角,相机镜头和电影镜头的制造商们也都在努力消除镜头的暗角,但是由于连续播放影像中的暗角更容易被察觉到,电影镜头对于暗角的控制要更加严苛一些。同时,相机镜头由于成本和便携性的要求,厂商们会在保证画质的同时,允许存在一定的暗角,而电影镜头相对而言限制更少,可以做到更加极致的无暗角。

“Cooke镜头的镀膜可将反射率降低至0.1%。每组镜片都覆盖了氟化镁淬硬的硅钛混合物涂层。这个涂层的厚度只有1纳米(一百万分之一毫米)。人脸上胡须在剃掉之后一秒钟内生长出的长度都比它多。”

—— 约翰·福尔(Jon Fauer),电影与数字时代《Cooke镜头宝典》PDF

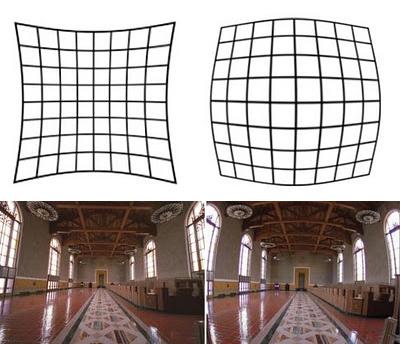

3.畸变

和暗角一样,动态影像的画面畸变往往比静态照片看起来更加明显,如果影院观众的视野范围内出现太过明显的畸变,那么有可能导致运动眩晕症,所以电影镜头对于畸变控制有非常高的要求。一般来讲,相机镜头和电影镜头对于畸变的控制都没什么大问题,不过电影工业对于镜头的要求更严格,尤其对于广角电影镜头来说,其畸变控制是相机镜头无可比拟的。

枕形畸变和桶形畸变

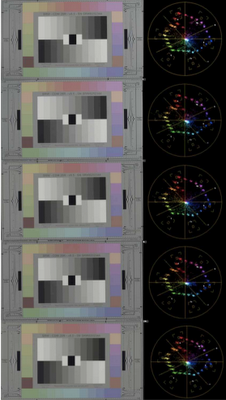

4.色彩匹配

不同相机镜头之间的色彩匹配程度,一般而言是比不上电影镜头的。静帧摄影师的作品都是单幅的照片,一次只使用一颗镜头,混用不同色彩风格的镜头并不会很大程度上影响大局。但是对于电影来说,剪辑会衔接不同的片段,绝不能出现中近景偏冷而大特写偏暖的情况,即使后期可以调色,但是面对高昂的调色费用,前期能够轻而易举完成的工作,再花钱就显得不值得了。

色彩匹配度测试

结语

无论是相机镜头还是电影镜头,都是为了拍摄出好的作品而存在的,它们之前的区别仅仅只是体现了静帧摄影师和电影摄影师之间的不同要求,由于互相都不可替代,所以并不存在某一方有任何先进之处。

电影镜头很棒,但是拿MasterPrime镜头去照相就很蠢了,这颗8英寸的镜头有5磅重,把它扛在肩上(电影拍摄)和托在手上(照片拍摄)完全是两种不同的体验,更何况对个焦都需要把镜筒转上好几圈,显然会错失很多捕捉瞬间的机会,拍摄效率也会异常低下。

诸如纪录片、婚礼或者活动记录之类的视频拍摄,显然也不适合使用电影镜头,需要长时间在无任何预演的情况下手持拍摄,用一颗轻巧的相机变焦镜头甚至手机拍摄都会更加实用。

#本文部分素材来自Ryan Patrick O'Hara的长文《Why We Need Cinema Lenses》

【更多精彩,请关注微信公众号:一刻影像Lumos】