网瘾真的是一种病吗?

与其说网瘾是一种疾病,不如说它是一种症状。

您正在阅读 OFFLINE Issue 18《

数字成瘾诊断报告》,成为

离线会员,您将收到每周一期电子杂志,阅读会员

专享内容。

编者按:

2008 年 2 月央视 12 频道播出了纪录片《战网瘾》及《战网魔》,人们前所未有地相信「网瘾」是一种病。8 年过去了,临沂市精神卫生中心主任医师、国务院政府特殊津贴专家杨永信的个人认证微博上,仍然有「(戒网瘾)小栋跪谢杨叔」的微博更新。杨永信引人注目的原因是他对电击疗法「治疗网瘾」的不避讳,而「网瘾」的概念在这个过程中并没有得到足够多的讨论,「网瘾」确实是一种病吗?

游戏研究者刘梦霏在本文里带来了和当年专家们截然不同的观点:网游「成瘾」是概念上的建构而非板上钉钉的事实,与其说网瘾是一种疾病,不如说它是一种症状。

当你谈上瘾时,你真的知道自己在说什么吗?

作者: 刘梦霏

「游戏魔」

「一场新的鸦片战争。」

在中国大陆,要想严肃地谈论游戏,「上瘾」问题是无法越过的一个坎。2011 年前,学界几乎在一边倒地讨论游戏成瘾问题及其对人的异化作用。即使在积极利用游戏对人的影响,以游戏推动改变的游戏化社群之中,认为「游戏化机制就是上瘾机制,呼应人类如七宗罪般的负面欲望,通过利用人的弱点从而使人对积极的东西」的声音也依然取得了许多设计师的支持。在理性探讨之前,不妨从感性角度,理解过去 20 年主流媒体里的「游戏魔」。

- 医学界已经鲜明地提出,网络游戏如同电子鸦片、电子海洛因、电子冰毒,披着高科技的外衣,其实是一种吞噬青少年灵魂的恶魔。

- 一位家长生动地描述了网络游戏如何摄走孩子的灵魂的:「几个小时、几十个小时坐在电脑前,网络游戏里面的一种神秘物质慢慢进入孩子的脑子里,把孩子的脑髓一点点吃掉,让孩子的灵魂跟着它进入电脑,附在野兽或者腐烂的尸体上,野兽就能说话,尸体就能复活,孩子的肉体就只剩下一具空壳,灵魂在电脑里游荡。如果孩子活着离开电脑,灵魂还能回到身体里,但已经沾染了兽性,变成了野兽;有些孩子的灵魂回不来,肉体就会在电脑面前死亡,那些在网吧中猝死的,多半属于后一种情况。人性变成兽性,父母、老师、爷爷、奶奶全都敢杀,连禽兽都不如!」

- 一位房地产老板哭丧着脸对我说:「我要断子绝孙了,就这么个独生子,得了一种怪病,不吃饭,不睡觉,不上学,光上网,在网上与妖魔鬼怪一起作战,打得血肉横飞,尸骨遍地,他却开怀大笑……」

- 中国信息化推进联盟的专家委员刘延宁女士……痛切地提出,如果不能很好地控制网瘾的蔓延,会造成「亡党亡国」的后果,会让整个中华民族「断子绝孙」,会让美国人在上个世纪七十年代叫嚣的「不战而胜」变为现实,会让中国文化在网络帝国主义的文化侵略中消失!一些代表和委员认为,像《魔兽世界》、《传奇》这样的游戏,就是外国人输送给中国孩子的电子鸦片,中国政府应该像林则徐在虎门火烧鸦片一样,打一场新的鸦片战争!

- 其实战争的烽火早已硝烟弥漫,最早是父母们发起的自卫战争,接着是医生、教师、政府工作人员都投身战争中。」

以上描述及观点,均出自 2008 年 2 月起在央视 12 频道播出的纪录片《战网瘾》及《战网魔》,以及基于此纪录片,在同年 6 月出版的记录文学《战网魔》。这部纪录片以山东临沂市第四人民医院精神科大夫杨永信的网瘾治疗所作为治愈网瘾的希望之光,兽化的玩家在此得到救赎。在调动情绪上,这部纪录片已走到极致;不过要理解游戏成瘾的典型观点,还得看当时挑起反对游戏大旗的精神科大夫们:

- 「网瘾患者存在的问题并不仅仅是网瘾自身,还包括所谓的认知偏差和性格缺陷;沉溺于网瘾的人会逐渐失去人性,而渐渐出现「兽性」。因此,最重要的就是要矫正患者的所谓的性格缺陷。」——山东临沂市第四人民医院精神科大夫 杨永信

- 「网瘾是病,40% 是大脑有问题造成的,40% 是注意力缺陷造造成的(所以是精神病,学业上不如正常孩子),目前无有效药物治疗,但是也不可能靠心理医生(陶宏开)治愈。」——北京军区总医院戒网瘾精神科教授 陶然

- 「上网达到非理性程度就是网瘾,分成 4 种类别。网瘾只是一种心理疾病,不需要药物治疗。从 04 年到现在我没用一粒药,也帮助了很多孩子走出网瘾……我不是医疗机构,希望取缔非法的网瘾治疗机构。」——华中理工大学名誉教授、戒网瘾专家 陶宏开

尽管在程度与治疗方案上存在一些分歧,但这些专家们的观点仍然可被概括成「网瘾是病,玩家有罪」而当我们谈游戏上瘾时,这就是我们面对的主要观点。

基于偏见的恐慌

与其说网瘾是一种疾病,不如说它是一种症状。

从根本上来说,当我们拷问游戏「成瘾」的现象时,我们真正想问的是「游戏为何吸引人?」更具体地说,游戏「成瘾」是「对于人类而言,电子游戏的意义在哪里?」 的一个充满恐慌的答案。

将游戏定义为上瘾媒介的人已在事实上承认了游戏对于人的重大影响,只不过出于无意识或者思维上的懒惰,比起进一步思索「为何」,他们更多地诉诸于中国文化对于游戏的传统偏见游戏首先是「丧志」的,其次是反文化的;游戏将人类的注意力调离工作学习等正事,使人成为从属于欲望,半人半兽的生物。当我们将游戏与毒品,玩家与瘾君子相关联时,所体现出的是正对于人类丧失自主性与自控力,丧失「人之所以为人」的本质的恐惧。

这种恐惧,以及对游戏丧志、反文化的固有观念,其实都根植于脆弱的文化偏见,而缺乏真正的事实性基础。基本上,现在所见的大多数上瘾研究,其理论依据都来自于 2013 年发布的美国精神病学会的《精神障碍诊断与统计手册》 ( DSM–5 ) 。「中国临床上使用《中国精神疾病分类与诊断标准》( CCMD ),但是做研究的时候基本上使用的还是 DSM ,全世界的研究人员基本都是如此。」北京大学第六医院精神科主任医师于欣说。

DSM 由美国精神病学学会负责修订,汇聚了超过 1500 名专家的心血,主要通过列出专家们认可的精神病的清单,并描述相应现象来完成分类,从 1952 年的第一版手册以来,已有超过 64 年的历史。这本书在美国被视为「圣经」,不仅精神卫生专业人员在治疗患者时常规使用这本手册,而且就连保险公司决定给哪些疾病以保险,以及临床医生、法医、监狱、制药企业以及药物代理机构业在使用,甚至是否能够领养孩子,都要参照这本书。不过,讨论疾病或心理障碍的根源并非 DSM 的使命,也因此历代手册都有引发争议之处。但大多数人在谈上瘾时,满足于 DSM–5 的金字招牌,觉得「全球专家认可的就说明网瘾存在」,却从未去真正检视相关条文——而这正是本文要做的。

游戏成瘾,更确切地说,「网络游戏精神障碍」( Internet Gaming Disorder )理论基础来自网瘾的判断标准。1998 年,K.S.Young 提出网瘾的八条标准,满足五项即可确定为染上网瘾,即「病理性网络使用」 (PIU,Pathological Internet Use )。

网瘾(PIU)判断标准(1998)

- 整天对互联网念念不忘。

- 为了获得满足感,在互联网上花费的时间越来越多。

- 试图减少花在互联网上的时间但没有成功。

- 在不上网的时候觉得坐立不安,喜怒无常或情绪低落。

- 上网时间比预期的长。

- 为上网牺牲了与家庭和朋友的关系。

- 对家庭成员撒谎,试图隐瞒上网时间。

- 把互联网作为逃避问题的手段。

2005 年,在 PIU 的基础上,M.Griffins 和 M.Davies 提出了有关游戏成瘾的判断 标准,认为具有以下六种状况就可称作游戏成瘾(VA,Videogame Addiction)。从下图标示的 VA 与 PIU 的关联中,可见两者基本重合。

游戏成瘾(VA)的标准

- 突显性:随时随地想着游戏。( PIU1)

- 情绪改变:在游戏时感觉很「爽」。

- 耐受性:玩游戏需要的时间越来越长。(PIU2、PIU3)

- 戒断症状:不玩游戏时情绪不适或痛苦。(PIU4)

- 冲突:因为玩游戏给工作、学习或家庭带来问题。(PIU6、PIU7)

- 复发性:试图不玩后又回到原来的样子。

2007 年起,美国心理学家学会征集了 12 名跨学科专家与超过 20 名顾问成立「物品使用障碍」( SUD) 小组,依赖于现存文献来寻找「行为上瘾」的诊断标准,六年的调查之后,在所有行为中,只有赌博与网络游戏上瘾有足够的文献而被收录于 DSM–5 中。不过,根据 SUD 小组组长 O’Brien 博士与组员 Petry 博士发布的最终报告,尽管有 250 篇文献研究网游上瘾,这些研究却缺乏统一的诊断标准,在何种程度为上瘾的问题上也缺乏共识,从而根本无法得出决定性的结果。报告随之清楚地指出,为了得到更确切的答案,需要推进研究。而在此基础上他们才将陶然教授提出的九条「预示网游成瘾的潜在判断标准」列入了 DSM–5 的第三部分,随后紧接着就提出「明显的临床症状——判断所有精神疾病的关键标准——也仍然缺失,实证性结果亦远远不够」,证明委员会自身对于网游成「瘾」的说法仍具疑虑。

预示网游成瘾的潜在标准

- 渴求症状(对网络使用有强烈的渴求或冲动感)。(PIU1、VA1)

- 戒断症状(易怒、焦虑和悲伤等)。(PIU4、VA4)

- 耐受性(为达到满足感而不断增加使用网络的时间和投入的程度)。( PIU2、PIU3、VA3)

- 难以停止上网。

- 因游戏而减少了其他兴趣。

- 即使知道后果仍过度游戏。

- 向他人撒谎玩游戏的时间和费用。

- 用游戏来回避现实或缓解负性情绪。(VA2)

- 玩游戏危害到或失去了友谊、工作、教育或就业机会。(PIU6、PIU7、VA5)

由于报告没能明确提出网游上瘾的确是心理疾病,亦缺乏统一的诊断标准,但却提供了九条含糊的「潜在标准」, DSM–5 受到了广泛的批评。心理学家 Nicki Dowling 一年后在同一本期刊上撰文,除了重申网游成瘾缺乏统一标准、缺乏实证数据的问题之外,还指出该报告错误地将游戏与上网硬分在一类,从而造成了概念的混乱。他亦指出,只有亚洲地区的上瘾率特别高,说明目前的成瘾标准也许未能摆脱文化的影响。而与赌博成瘾的问题相似,网游成瘾的基础概念仍处在争论之中,又无法以生化方式标记出上瘾区域,使得各研究的实验结果均无法重复,治疗效果亦难以评估。此外,目前的「潜在标准」并不能区分上瘾者与正常人,几条标准之间的相对重要性也仍然模糊,这些都影响了 DSM–5 报告的科学性与可信性。

在 Dowling 批评的基础上,笔者亦想补充几点质疑。既然美国心理学会并未在病理上确认网游成瘾确为精神疾病,九条标准亦非临床诊断的标准,那么我们实际面对的网游「成瘾」,就仍是概念上的建构而非板上钉钉的事实。而概念结构常常会受到文化、社会与个人偏见的影响,因而应当进行尤其详细的检视。例如,有些成瘾的标准也许根本就属于玩家正常的游戏过程,只是由于被放到显微镜下而显得特别畸形(如下表 1、2);另一些因素,从目前的标准中根本无法得到确定的结果,而仍然需要进一步探索(如下表 3、4)。这类问题包括,但不限于:

- 由于游戏本身的设计,逐渐增加的游戏时间(上瘾标准)以及玩家的情绪变化(上瘾标准)可能是由于玩家沉浸于与其他玩家的社交互动(非成瘾表现)。

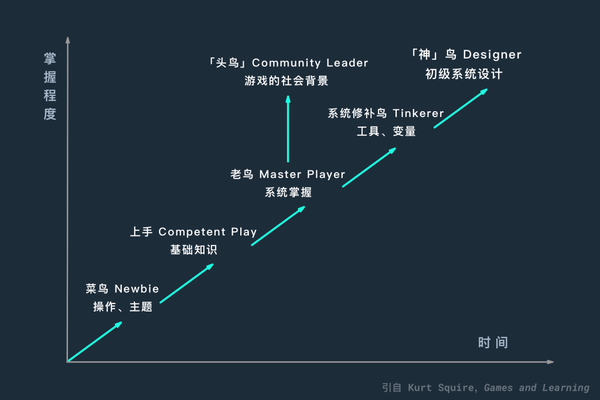

- 游戏本身会依照教育原理设计循序渐进的过程( progression),逐渐增加的游戏时间(上瘾的标准)很可能正是玩家在游戏中学习规则,熟悉游戏的正常表现(非成瘾表现)。

- 那么成瘾与未成瘾之间,是有明确的界限,亦或是一个变化的范围(未成瘾——轻度成瘾——重度成瘾)?这种范围如何确定?

- 硬核玩家与上瘾者之间的明确界限在哪里? 例如,若玩家及周围人都没有受到折磨(suffer)而是把游戏当做生活方式来享受,如何判断成瘾?

progression 示意图

简单地说,哪怕从概念建构的角度来说,目前的 DSM–5 标准也仍然含糊不明。这套标准最大的问题在于,它无法将正常的网络活动、正常的游戏活动与病态的网游活动区分开—这种区分也许永远无法以病理学或心理学的形式建立起来。这一方面是因为具有偏差的玩家行为很可能不是简单的心理扭曲,而是社会造成的问题,倘若如此,尝试在心理学框架内解决就非常荒谬不智;另一方面, 与其说网瘾是一种疾病,不如说它是一种症状。

若干不同外国研究者的研究表明,具有某些特定个性的玩家更容易沉迷,这些个性包括情绪不稳定(表现为苛刻或唠叨)、孤独、权力欲强、自律性差,以及具有偏执的热情。如许多玩家研究所证明的,这些个性很可能是由扭曲的家庭或社会环境造就;而当这些个性出现时,玩家很可能在「成瘾」之前已患上,或同时患上了抑郁症等其它可以得到确证的精神疾病。在这种情况下,网游只是玩家发泄的渠道,而不是玩家上瘾的原因。

那么,如果瘾不是我们玩游戏的原因,什么才是?

游戏为何吸引我们?

玩家从不孤独,正是游戏将他们从孤独中解放。

要回答这个问题,可以将重点放在「我们」上,亦可将重点放在「游戏」上。将重点放在前者,就能从我们游戏动机的角度来理解游戏;从后者入手,则能得到从游戏机制入手的相关理论与观点。

有许多学者都认真探索过游戏的吸引力以及我们游戏的动机,并从不同角度给出了答案。

……

本文节选自《 当你谈上瘾时,你真的知道自己在说什么吗? 》,原文刊登于 OFFLINE Issue 18《 数字成瘾报告 》。