练好四个基本功,目标才能真正落地 | 搞透OKR(下)

来源:雪球App,作者: 舵舟,(https://xueqiu.com/7279068449/242749267)

嗨~ 这周继续跟大家分享关于OKR的内容。

正好上周末字节跳动有一条新动态,CEO梁汝波发内部信宣布,调整目标制定和回顾的周期,把原来的双月OKR改为季度OKR,把公司级的双月会改为季度会。

信息一出,一些论断也随之而来:OKR也不OK了,字节要抛弃OKR……这个时候理性分析和判断很重要。

梁汝波在内部信中这样说的,公司现在大部分业务相对成熟复杂,双月变化不明显,回顾周期可以更长些。

目标管理工具也好、组织提效工具也罢,都要服务于业务和战略。业务发展节奏放缓,目标管理周期随之调整,这是多么正常的决策逻辑。

不去揣测和评论。回到OKR工作法,这篇内容跟大家探讨:如何通过练好四个基本功,落地OKR?(上篇内容:思维升级,才能用好它 | 搞透OKR(上))

本文字数 | 4135字

阅读时间 | 10分钟

01

一套系统在运行

在上篇内容中,我提到过,OKR是一个系统性的思维方式和工作方法,不是一个简单的单词组合。

而且,这个系统要是持续、稳定的,甚至它会是很无聊的。就像德鲁克先生描绘的工厂场景一样: “管理得好的工厂,总是单调乏味,没有任何激动人心的事件发生。”

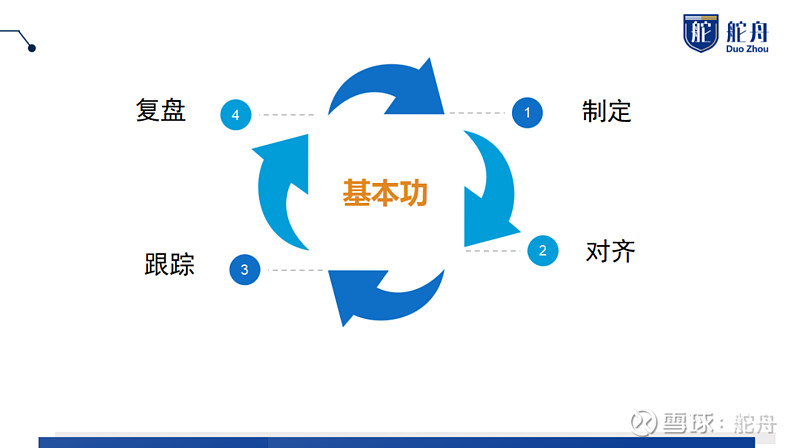

OKR的落地实施也是这样一个过程。 没什么惊喜和神秘,只不过是日复一日练好几个基本功:制定、对齐、过程跟踪、复盘。 循环往复,螺旋上升,最终实现统一目标、提升效率的作用。

接下来,就认认真真来把这几个基本功的内容梳理一下,希望可以帮助你提升OKR落地成功率。

02

不能提升工作效率的OKR都是“耍流氓”

制定OKR是正式落地的第一步,也是比较有技术难度的一步。

可能你已经知道,在OKR中,O表示的是目标,回答的是“要去向哪里”、“为什么做这件事”的问题,是用来明确方向和定性的。KR表示的关键结果,回答的是“如何到达那里”、“怎么知道自己到达了那里”的问题,是定量和可衡量的。

这个过程中,常常被问的问题是:“这样写对不对?”“这样表达是不是又是KPI了?”

先转变过来一个观念: OKR撰写背后反映的是思考方式和业务逻辑,过于纠结理论上的写法就会忘了初心。 写出来的OKR能够指导日常工作和行为,更加重要,不能提升工作效率的OKR都是“耍流氓”。

一个OKR里面包含的思考框架如下:

如果我们不知道从何入手来制定一个目标,有一个方法: 提出一个关键问题,从当下面临的问题开始思考。 这就可以回答“意图是什么”。

O的使命就是定性,说清楚要去哪里,为什么要去。然后才是我们熟知的一些标准:鼓舞人心、激进长远、可实现……

举个常见的、简单的例子。

“O: 减肥15斤”。这个目标就没有说清楚为什么要减肥?为了身体健康减肥,还是为了追求漂亮女孩减肥?意图不一样,设置的关键结果也会不一样,后面的行动更加会不一样。

再来说KR的制定。你也一定知道KR要符合SMART原则(具体的、可衡量的、可达到的、相关性的、有截止日期的),很多管理者以此来判断团队的OKR是否合理。

符合了SMART原则,就一定是好的KR吗?答案是否定的。

如同O的制定过程一样,这些表象的原则并不是最重要的。 重要的是想清楚业务逻辑和目标达成的路径。

有一个大前提,KR不能单独拿出来评判,要在O的背景下去制定KR。也就是说,KR是用来支撑O的,为O负责。

举例,“KR:提高20%的优惠券消耗率”。看上去这个KR没毛病,如果是为了达成提高营收的目标,它确实不错。如果O是“提升客户忠诚度”,这个KR就没什么价值,因为这个结果不能帮助实现“提升客户忠诚度”。

在大前提下,制定KR的其中一个思考方式:影响目标达成的关键要素有哪些?这些要素现在是什么状态?要达到什么程度才能帮助实现目标?

优化前面说到的减肥例子。

O:两个月内引起心仪对象的关注,赢得好感。

KR1:与健身教练一同制定塑形计划,科学减重10斤。

KR2:结交TA身边的朋友,一起出去玩的时候带上我,让TA认识我。

KR3:了解TA一个兴趣爱好,与TA一起参加活动。

这个案例中,可以看出这个人思考的路径,要想引起对方关注,从几个层面展开:自身形象的塑造、从TA身边人下手、直接与TA产生互动。

可能有些人也发现一些问题,这些KR是可量化的吗?这里面需要澄清一下, “可衡量”不一定非要数字化, 如果大家理解的那个结果状态一致,又有什么不可以呢?例子中,TA记住了我的名字,就是认识了,当然可衡量。

同理,一些支撑部门的工作,也可以做到可衡量。

当然,常见的KR制定还有里程碑式的,即什么时间点完成什么事情,按照时间线来梳理。这是我们都比较擅长的,一般项目实施过程中用得比较多。就不再赘述了。

03

沟通,才是对齐的本质

各个层级制定完自己的OKR之后,还要有个对齐的过程。

对齐解决的是什么问题呢?各自为政、信息资源不能共享、团队不能形成合力,这些问题导致的最终结果是,各部门做的事情并不是公司想要的,大家都很辛苦,却完不成那个大目标。

自上而下层层分解不能解决上面的问题,也不叫对齐。 OKR对齐的本质是沟通,是信息互通的过程,将团队的资源、精力投入到真正重要的目标上,力出一孔。

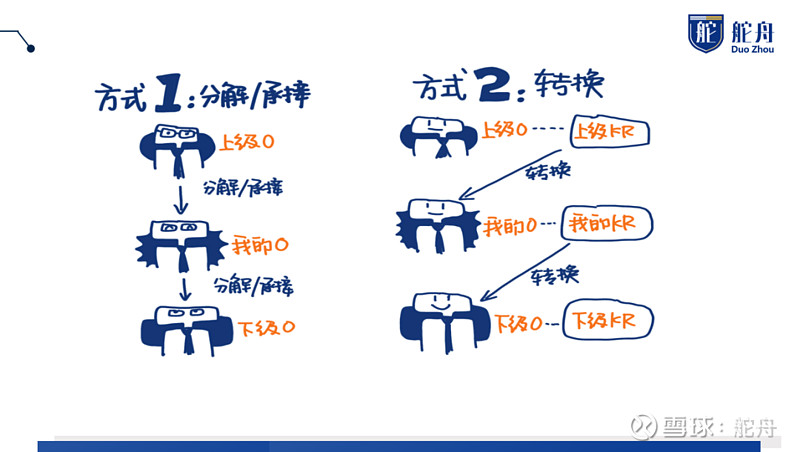

如何对齐?有两种方式,一种是上级O的分解;一种是上级KR的承接。

一个具体的例子:

公司的O:提升公司核心产品的市场占有率,进入行业前三。这个目标跟每一个部门息息相关,各部门可以分解这个O,把自己可以贡献力量的部分拿出来做自己的OKR。

如果上面这个O之下的KR,就是按照几个核心业务部门去拆的(不一定是很好的拆解思路),相应部门在设置OKR的时候就可以承接上一级的某个KR。承接需转化,不是直接复制粘贴下来。

有个问题需要澄清,对齐重要的是这个过程,信息互通、沟通的过程,在过程中去相互了解要去做的事,从而达到协同的作用。没有必要追求完全的对齐。

值得再强调一次,OKR对齐的本质是沟通,是信息互通的过程,确保团队在为共同的目标努力。

04

95%的执行

很多公司尝试落地OKR失败了,很大原因是没有过程,制定完目标之后就放在了文档或者工具上,直到周期快结束了才想起来看一眼,时间一长,就真的可有可无了。

我们常说: “OKR执行大于制定” ,其实就是说过程管理的重要性。

很重要,但是技术难度远没有制定环节高,难在周而复始的坚持,时间长了甚至都会有些乏味。

当我们制定完一个OKR,要如何进行过程跟踪呢?用个公式来回答: 明确的内容+固定的流程+成形的机制=过程跟踪。

明确的内容,包含事和人。事的层面好理解,就是目标的进展、有没有什么风险、需不需要协助这些。

容易忽略的是人,很多管理者把过程跟踪变成了工作监督,一开会就是汇报工作进度,为什么落后了,为什么还没有进展。

OKR的实施过程跟踪,更多是去关注人,人达成结果的信心指数。 如果信心指数比刚开始出发时低了,需要找一下原因,是否需要调整策略。

信心指数的重要性要大于实际的完成进度。为什么这么说呢?因为很多工作产生成果往往是在最后几天,前面都是在做铺垫和准备,打磨很耗时,成果呈现可能是一刹那的事情,比如研发工作。关注信心指数,也是在关注人的状态。

关于过程跟踪,也有相对固定的流程。自行更新进度、集中开会对齐进度、适当做原因分析、是否调整策略,常规频率是每周一次,当然,也可以根据业务实际情况进行调整和拟定频率。

如前面所说,过程管理没有什么太难的地方,核心是坚持,从而形成稳定的机制和习惯。

05

真复盘,才能真成长

把OKR执行形成闭环的一个环节是复盘。对于组织来说也是一项基本功。

我想很多公司都有所谓的“复盘会”,但很可能都不是真复盘。大多数时候开成了总结会、汇报会、颁奖大会……

真复盘有几个重要关键词:清晰的目标、客观还原事实、深度分析原因、可落地的举措。 “假”复盘往往是:注重成果与经验,没有客观还原事实;与奖惩绩效挂钩,也没有深度分析原因;阶段性结束,没有后续的落地动作。与真正复盘的几个关键词完全背离。

OKR运行完一个周期之后,是通过复盘的方式做闭环的,然后开启新一轮的制定-对齐-跟踪-复盘,全流程。

复盘的流程,并不复杂。用一张图来说清楚。

这也是经典的复盘流程,我不想展开阐述每一个流程的内容,因为不难理解。

OKR的复盘过程,需要对目标制定本身有个复盘。 可以用几个问题来引导:回头看,当初设定的OKR合适吗?如果再来一次,你会如何设置?

对于目标制定的复盘,找到思考方式上的不足,在下个周期OKR制定中去避免。重复这样的训练,可以逐渐提高制定目标的科学性。

着重说一下复盘中的难点,也是很多管理者的痛点:如何才能知道我分析的是真因?总结的是真正的规律而不是表面现象?

这很重要,因为只有原因找得对,对应的举措才是有用的。提供一些思路供参考。

首先看结论的落脚点是否在偶发因素上。 我们深知因果联系、蝴蝶效应,事情发生的背后一定有内在必然的原因,绝不会是偶然发生的。有人把企业发展不好归因于大环境,这样的复盘一定找不到根本原因,也没办法扭转局面,外部环境是个偶发因素,我们没办法控制。

根本原因只能从自身出发去寻找,战略、执行、共识等等,都属于内因,是必然因素。

其次,结论是指向人还是指向事。 有人会说事情最终都是人做的,不指向人就没有责任,下次还是会犯错误。人各有不同,水平也有高低,归于人相当于把事情归到不可控因素上,这属于外部归因法,跟一个人迟到归因于路上太堵车、司机开得太慢是一样的道理,永远找不到事情背后的根本原因,也就找不到改善的路径和方向。

正确的是要从流程上、本质上分析问题,得出规律性的认识。联想有一句话放在这里很合适:“事为先,人为重”,复盘的目的是为了向过往的实践学习,从而提升自身能力,复盘不是追责,也不是树立英雄,所以,结论不应该指向人。

要想让复盘得到正确的结论,第三条, 结论是否经过3次以上连续追问。 人的认识是有局限的,要穿越信息的迷雾,剥离表面现象抓住本质,需要多问几个“为什么”,没有经过追问的复盘只能停留在事件本身,背后的原因是剖析不出来的。

最后一条是, 结论是否经过交叉验证 ,在法律上有一个共识,就是在审案子的时候,孤证不能算数,必须是证据链才行,证据链才能避免造假。我们在生活中也会用交叉验证,比如说下属跟老板谈话,下属很敏感,觉得哪里不对劲,是不是老板不再信任自己,然后就会通过各种事情来验证自己的结论,以得到最终的确认。交叉验证,可以在一定程度上降低系统风险,保证结论更接近事实。

找到真正的原因,制定相应的举措,在下一个周期的OKR制定中有所迭代。这就是OKR的全流程。

OKR是一套聚焦目标的思维方式,是战略承接很好的工具。如果你也想了解这套方法;如果你已经在实践这套方法,但是依然还有很多困惑,欢迎添加老师微信,领取免费咨询名额~~