综艺《国风美少年》惹争议,国风文化到底出路何在?

最近一款叫《国风美少年》的综艺节目上架,在这个中国风盛行的档口自然引起了很多人的关注与热议。不过褒贬不一的声音中还是以批判居多,既有觉得评委不专业、赛制不合理的,也有觉得选手的表演对国风不够郑重的。

只看网上的各种评论与截图时,是觉得这个节目颇有借“国风”炒热度之感的。不过在看了整个节目之后,感觉这个节目还是制作得有诚意有内容,也是颇有价值的。

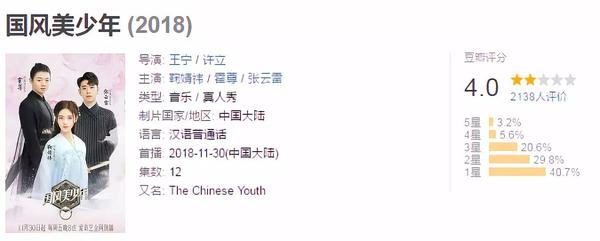

这两天微博的画风一转,也从批判为主转成了“国风美少年真香”。节目确实有可取之处,但豆瓣上4.0的评分也确确实实地让我们明白这款节目的质量真的很待改进。

有分析觉得《国风美少年》一开始的评价低是因为大家对“国风”的期待太高了,而一出来发现只是很多演艺界新人甚至大学生在进行各种演绎国风的尝试,所以大失所望。

我觉得这固然是一部分原因,但掩盖不住的就是它确实“做得不好”。不过我的观点是,它固然做得不够好,但这绝对是一次有意义的尝试,我们不能一棒子打死地否定它的意义。

就好像我们批判很多清宫剧的服化道等等不符合史实,剧情设计也乱七八糟。但那是因为此前已经有很多优秀作品为范例供学习,也有很多反面例子供“避雷”。而烂剧们还是义无反顾地往观众的雷区踩上去。

而《国风美少年》作为业内可算是第一次尝试该题材的综艺节目,就像是很多年前的《还珠格格》一样,尽管多年后我们回头看来剧中充满了无数不合理的设计,也该肯定它们的第一次探索,这才有了后来更加优秀的一些作品。

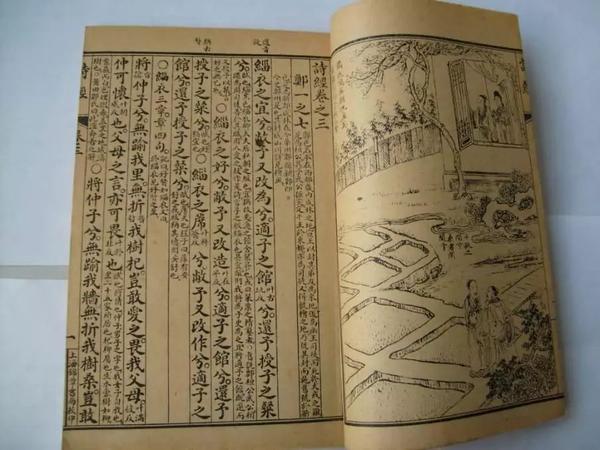

回头来看《国风美少年》,“国风”一词出自诗经,是指周朝到春秋间各诸侯国的汉族民歌。而到了现代,“国风”渐渐演变成象征中国风的一种文化理念及艺术表现形式。

对于“国风”可能每个人都有自己不同的理解。但万变不离其宗,“国风”艺术应该是从诗歌、戏曲、书画等传统艺术的形式上延伸出去的一种文化。

每个人对国风的理解不同,也就造成了很多的争议。其实这个节目引发的诸多争议,也是有利于推进我们将这个模糊的概念进行逐渐明确的定义,形成一个标准与底线,来更好地发扬国风,传播文化。

再看看节目,开篇选手刘宇的国风舞蹈《赤》,融古典舞与国风中的扇子元素于一身,用过人的职业素养进行了一场颇有先秦风范的表演。

而在节目安排的“画外音”国风侠角色科普中,观众们也知道了台上舞蹈的两个道具用于饮酒的“爵”和用于温酒的“盉”。

这样子的搭配设计虽然略显生硬,但也确实让大家在欣赏节目之余又了解了相关的文化内容。可以看出设计的用心,及节目组真的是想做出一款有文化韵味,有内涵的节目的。

而第二个节目《少年·北京》。更是带出了中国传统乐器——三弦。一曲由中国戏曲学院的刘丰带来的改编曲目,赢得满堂喝彩。刘丰上场前说的一句:“我真的挺担心中国的这些传统乐器和民族音乐,会被一些人遗忘。”也真情地流露出他对于传统文化,对中国乐器的这份喜爱。在张云雷询问下他现场演奏出的程派戏曲显示出过人的基本功。这一股浓浓的少年派京味,不正是国风少年该有的模样?

紧接着新疆姑娘哈妮克孜的舞蹈表演更是火爆微博,颜值爆表的她被誉为像是从壁画里走出来的小仙女。由于她在敦煌舞中融入了太多现代舞或者新疆舞的动作元素,也被导师提出来应该改进。我们注意到在这个表演过后张云雷对其他两人悄悄说的一句:“因为这个(舞蹈)我不懂,我也不知道怎么给(评判)”。这真心实意的一句话让张云雷吸粉无数,不不懂装懂,这是一个导师的原则。

后面还有陈梓铭的国风吉他弹唱,演绎中国历史之风的沈天行,带来古琴《沧海一声笑》的芊蔚等等选手,不及一一介绍。

但单从前三位选手的表现我们已经可以留意到一个共同点,选手都是有毛病跟缺陷的。刘宇的舞蹈被指出“控腿不稳”,刘丰都是京味的歌词里突然冒出一句东北话,还有哈尼的舞蹈试图融入更多元素,衔接之间却显“黏糊”。

而节目也并没有刻意地将这些镜头切掉或者重新摄制,导师也直言不讳地讲出,选手虚心接受并改进。我想这正是表现“少年”的一部分。每个试图凭借自己力量传播文化的少年都是在试探中前行,他们会失误,也会犯错,而节目组导师及观众存在的意义正是帮助他们指出不足之处,帮助少年们成长。

三位导师中张云雷主相声戏曲,鞠婧祎主舞蹈,而霍尊这位大众心中的国风代言人则是歌舞戏曲杂学全能般的存在。

可以说光是第一期节目就引发了大量十分有意义值得讨论的问题。如哈妮克孜表演时,在宣传国风过程中如何把握好加入其它元素的度,以及如何有机地将各种元素结合在一起。

另一位业余国风爱好者宋芳园表演时霍尊与张云雷两位专业导师指出的要明确戏曲与歌曲唱法根本上的区别。国风宣扬确实不能“用爱发电”,该打好的基础还是得学好,光说着热爱是很不负责任的一件事。

还有古风圈的一位大咖“贰婶”蔡翊昇表演结束后,“国风侠”对古风圈的科普以及霍尊直言不讳地指出古风圈作曲的一些通病,希望他能跳脱出来的做法。选手也非常虚心地接受了建议,表示会改进。

节目里国风侠对评委提到的成语“大器晚成”进行了一番科普,这个看起来特别正能量的成语激励了很多人甘于寂寞地去默默积累。可是长沙马王堆出土的帛书《老子》却让我们发现,这句话原来是“大器免成”。

老子原来想说的是,这个世界原生态的模样是不需雕琢的,这才是老子的思想。那我们能否定、封杀近千年来误传的“大器晚成”吗?明显是不行的。

这个故事说明,在文化交流和传播的过程中,每个人实际上都加入了自己的理解。有自己的反应、感觉甚至误读,这都是很正常的事情。因为误读创造了新的文化的可能和价值。

借这个故事,我想说的是,在国风文化的宣扬中我们也可能产生很多的个人不同见解与误读。

但这个节目开了一个很好的头,让我们开始谈论,开始研究我们中国文化的这些东西。因为它,我们知道了三弦、古筝和古琴,我们去查国风跟古风的联系与区别。我们欣赏了张云雷原汁原味的京剧,也听了霍尊现代与传统结合的《北京一夜》。

国风文化之路的探索与前行,可能还需要更多的宽容和关注,才能走得更好。

资料来源:

综艺节目《国风美少年》