解密视错觉 | 马赫带和亮度对比错觉

此文已被知乎日报收录: 你见过好几种视错觉,背后都是同一个「凶手」

文 / @东华君

前言: 解密视错觉的第二篇,我们来聊聊马赫带效应、亮度对比视错觉和棋盘阴影错觉的神经机制。经过科学的分析,我们发现造成这几种视错觉的都是同一个“凶手”。那么这个“凶手”是谁?他的背后又隐藏着怎样的秘密呢?

1、什么是马赫带效应

当我们凝视窗棂的时候,会觉得在木格的外面镶上了一条明亮的线,而在木格的里侧却更浓黑。观察影子的时候,在轮廓线的两侧也会有类似的现象。大约100年前,奥地利物理学家马赫第一次观察研究了这种现象,所以这种现象被叫做“马赫带”。

马赫带效应(Mach band effect)指的是一种主观的边缘对比效应。当观察两块亮度不同的区域时,边界处亮度对比加强,使轮廓表现得特别明显。马赫带效应的出现是人类的视觉系统造成的。生理学对马赫带效应的解释是:人类的视觉系统有 增强边缘对比度 的机制。

图1. 马赫带效应:我们会觉得边界处轮廓特别明显。

2、马赫带效应的神经机制

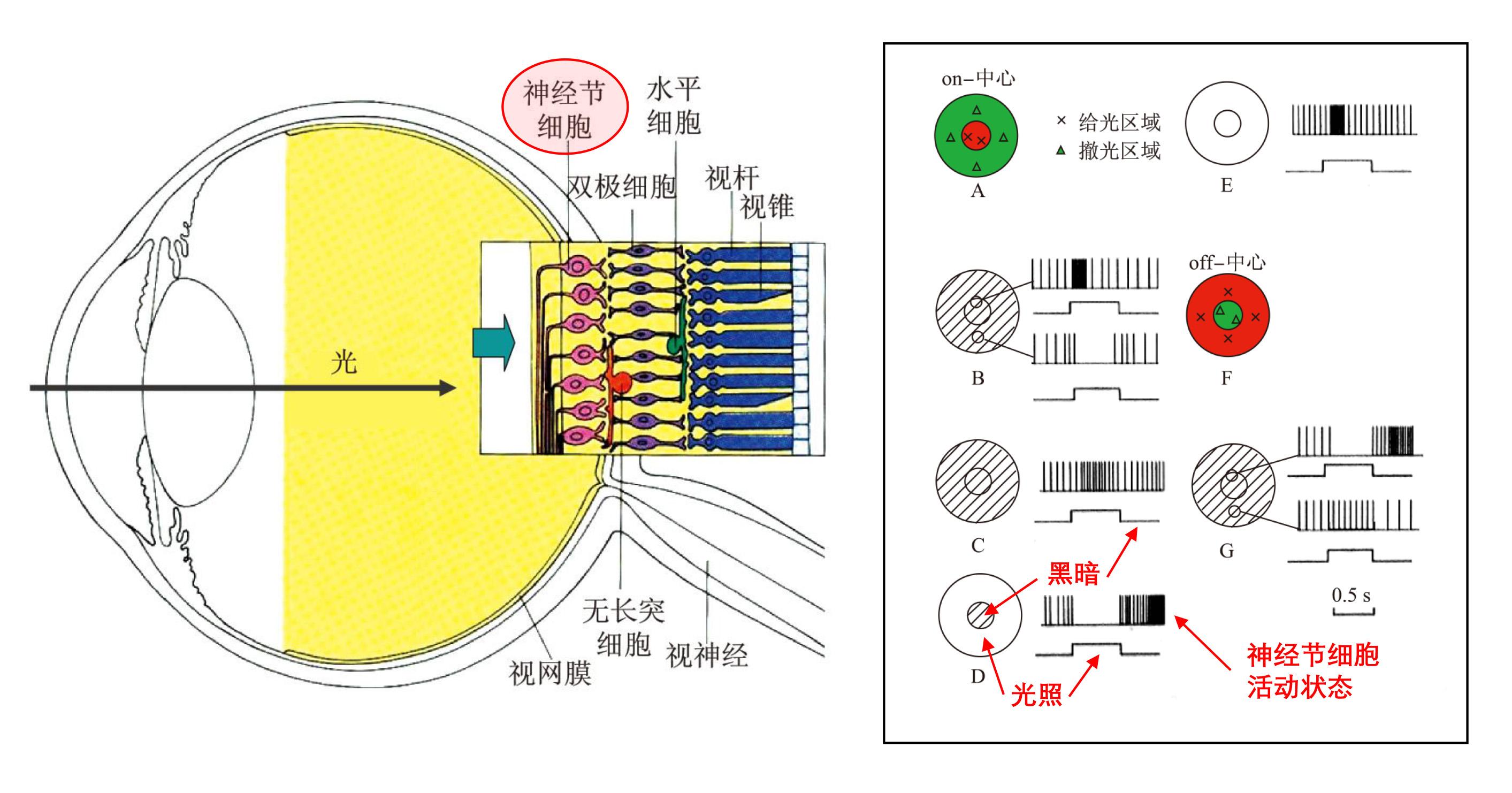

图2. 视网膜和神经节细胞(寿天德,2015)。左)放大了的局部视网膜神经网络显示了视网膜的五种主要神经元及其相互连接关系。右)on-中心型(A~E)和 off-中心型(F~G)视网膜神经节细胞对0.5 s的光点、光斑、光环和弥散光刺激的不同反应——神经脉冲串。

如图2左所示,视网膜神经网络由三级神经元构成。第一级神经元是 光感受器细胞 (视锥和视杆细胞),它们首先将光能转换为神经元的细胞膜内外电位变化,进而影响第二级神经元双极细胞和水平细胞的活动。 双极细胞 再将处理后的信息传递给第三级神经元,即 神经节细胞 和无长突细胞;只有第三级神经元的神经节细胞才能产生神经脉冲( 动作电位 ),将整个视网膜神经网络信息处理结果传入脑中。

本人相关文章: 都是视网膜惹的祸

介于光感受器和双极细胞之间的水平细胞体积较大,能够从大量的光感受器接受兴奋性输入,也能对光感受器和双极细胞发出负反馈信号,产生 侧抑制作用 。正是水平细胞的这种侧抑制作用,造成双极细胞和神经节细胞的中心-周边 同心圆颉颃式的视觉感受野 (在视觉系统中任何一级单个神经元都在视网膜上有一块属于自己的小“视野”—— 感受野 ,只有适宜的光刺激到感受野时,该神经元才产生反应),从而使视网膜具有检测空间对比度的功能(图2右)。

如图2右所示,视网膜神经节细胞按其对光反应模式还可分为两类:on-中心型(A-E)和 off- 中心型(F-G),分别在给光(或刺激出现)和撤光 (或刺激消失)瞬间作出反应。以on-中心型为例, 当对“给光区域”( +)施加光照或者从“撤光区域”(-)撤除光照时,神经节细胞的会变得更活跃。 off- 中心型反之亦然。

图3. 心理学的马赫带现象及其生理学基础。左)一个on-中心神经节细胞对不同位置的亮暗边界刺激的不同反应。右上)左侧放电模式在我们看马赫带时对应的情况。右下)一个on-中心神经节细胞对亮暗边界两侧不同位置刺激的反应。

正是由于神经节细胞有这种同心圆颉颃式感受野,使得其对亮暗边界处于其两侧周边分界线上时,反应最大或最小。具体几种情况如图3所示边界处于D处感受野位置时的反应最强烈,因为其感受野兴奋性中心全部被光照射,而抑制性周边没有全部被光照。处于B处位置时的反应最小,因为只有小部分抑制性周边受到光照,故其反应比黑暗中无刺激时的神经节细胞自发放电水平还要低。细胞整个感受野都在黑暗中时(A),只有神经节细胞本身自发放电水平,但比位于B处位置时的神经节细胞反应略强一些。E处位置的细胞也有显著的但不是最强的反应,因为其感受野兴奋性中心虽然全部被光照射,但其抑制性周边全部被光照,抑制作用也最强。

总之, 亮暗边界在不同位置时对应的神经节细胞活动强度大小排序为: D>E>C>A>B。 这正好可以解释心理学上的马赫带现象,即人们主观觉得靠近亮暗边界的亮侧更亮,暗侧更暗的错觉现象(图1) 。图3右举的是我们看黑色条带和紧邻的灰色条带时的情况。中心-周边颉颃式的视觉感受野使得神经节细胞能够加强检测亮暗边界的能力,它夸大了我们的亮暗对比度感知能力,使我们主观感觉马赫带条带内亮度是不均匀的。

3、亮度对比和棋盘阴影错觉

之前很火的棋盘阴影错觉其实也是同样的原理。我们先来看一个简单的例子:

图4. 亮度对比错觉及其生理学基础。on-中心神经节细胞在不同亮度背景下会有不同的反应。左边情况下会导致神经节细胞活动被抑制(如图3B),而右边情况下会导致神经节细胞的活动被增强(如图3D)。

我们一直熟知的, 当亮度一样的两个物体放到亮度差异很大的背景中后,在暗背景中的物体会显得更亮一点 (图4)。道理我们都懂,但导致这种现象的原因是什么呢?实际上,和马赫带现象一样,这也是因为神经节细胞的同心圆颉颃式感受野导致的,原理如图4所示。只不过,这次在色块的四周都有亮暗边界,因此会导致两个中间的矩形在亮度上的巨大差异。

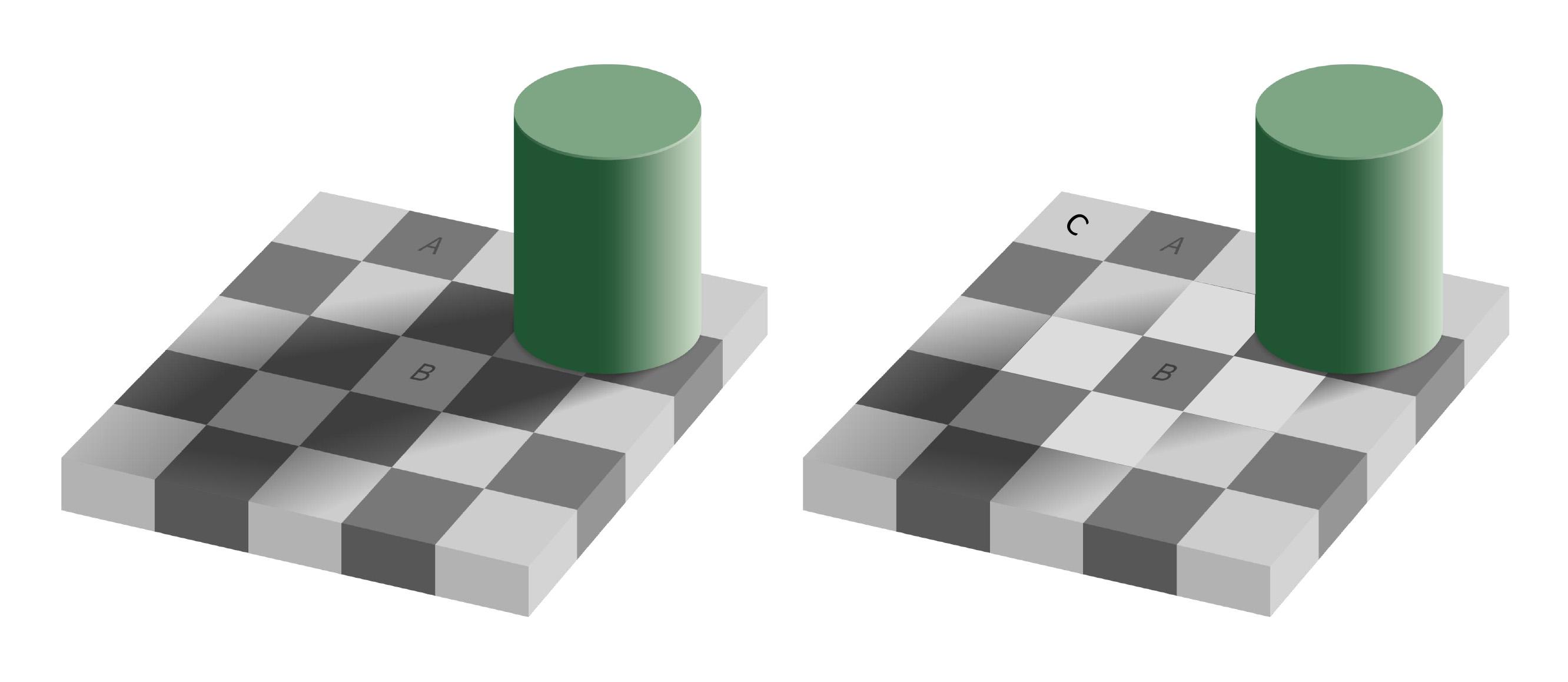

图5. 棋盘阴影错觉其实主要机制就是亮度对比错觉。左边是原始视错觉图, 当我们在B色块的周围也铺上与C色块一致的色块时,视错觉现象会消失 。

看完图4我们就不难理解封面图上的棋盘阴影错觉(Checker shadow illusion,图5)。这个错觉主要是因为A、B两个色块周围的色块之间巨大的亮度差异造成的。当我们在图5左的B色块的周围也铺上C色块时(因为同样的原理,C在B的周围时会显得更亮一点),视错觉现象会消失。当然,图中的阴影和疑似造成阴影的绿色圆柱存在,也可能对这个视错觉的形成提供了一点点作用。

【特别附录】 受

@光谱纯金和

@Andrew白的启发,我们来聊聊如何 主观的消除这个“棋盘阴影错觉” 。

1、盯住A、B色块看一会儿,视错觉会慢慢消失。主要原理为:当我们将注意力集中在两个色块上时,我们会忽略两者周围色块对它们的影响,进而看到它们真实的“面目”。

2、把这个棋盘图足够近(贴近眼球)或者足够远(比如,1米开外),视错觉也会消失。原理是:亮度对比视错觉是基于神经节细胞感受野(图4中的绿圈圈)的特性,所以图5左中色块的大小与单个神经节感受野大小的比率必须维持在一定的范围内。

最后,谢谢两位,也欢迎大家给出更多建议~~

参考资料:

寿天德。视觉的神经基础。自然杂志。2015,37:17-25.

M. F. Bear, B. W. Connors, M. A. Paradiso, Neuroscience. Wolters Kluwer, 2016.

John G. Nicholls, A. Robert Martin, et al. From Neuron to Brain. Sinauer Associates, Inc., 2012.

《解密视错觉》专题的其他文章:

也欢迎大家阅读我其他专题的文章: