“

正如香港电影有了王晶让老板们不赔钱,王家卫的文艺片才有了磨工的基础,说到底,不论是哪种形式的艺术,在现今的环境下都是资本的游戏。怎样让游戏顺利地进行下去,答案很简单。别让老板赔钱。

“摇滚误国,红磡无须纪念。”94红磡十年后,窦唯面对媒体采访如此说道。

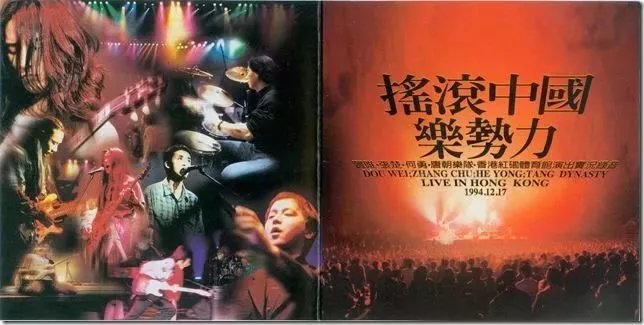

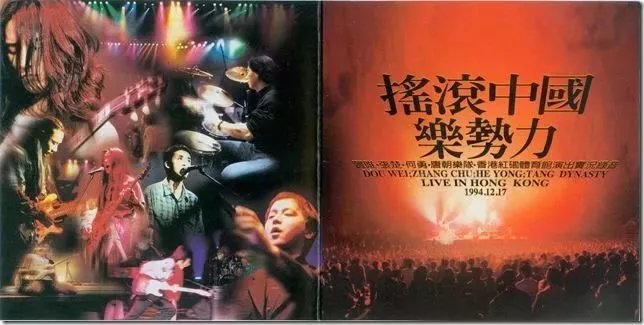

1994年在香港红磡举办的“中国摇滚乐势力”是中国摇滚史上的里程碑,这一场后来被称作举世无双的演唱会在当时产生了空前的影响力。

香港红磡的要求素来极高,但是在“魔岩三杰”窦唯、何勇、张楚以及唐朝乐队水准极高的演出下,台下的所有人都疯狂了。

他们再也按奈不住激动的心情,全部都跳了起来,就连现场的媒体都没有见过如此癫狂的场面,因“四大天王”小丑言论而来的明星们也都陷入了狂欢。

对内地音乐充满排斥的媒体也尽是溢美之词,大陆的摇滚让他们见识了全新的音乐形式,那一首首日后成为经典的歌曲也在这时开始流传。

为了这场演唱会,中国摇滚等了八年。

80年代,大陆开始慢慢解禁那些靡靡之音,大多数西方和港台的音乐传入大陆,被集体主义浇灌的少年们一下子如脱缰的野马,都开始释放自己的个性。

统一颜色的蓝色工服不再是他们眼中的时尚,扎着马尾的姑娘也都解开了皮筋,少年们扛着卡带机,找着空旷的地方,大肆地嘶吼着。

周围都是一群迷醉的人,他们不停地摆动身体,让自己跟着嘶吼律动着,那一刻,就算舞厅的花灯也没有他们闪耀夺目。

而这种让他们疯狂的东西,不是别的,而是摇滚。

这群玩摇滚的少年,他们反主流、反商业、反传统、反权威,拿到话筒后用自己的方式与这个世界对抗,试图打破一切墨守成规。

上一辈人含蓄的爱与恨,思考和愤怒,他们都借助音乐向所有安于现状的人发出呐喊,告诉他们缤纷的世界不该没有多样的个性存在。

这种号召并非拿无知当个性,而是一种冲破禁锢的进步。

当你身处的这个城市都是一个色调的白墙红瓦,那你的生活该是多么的乏味,一直在上一辈人的安排下生活,那你的人生该是多么的无趣。

到了青春正好的年纪明白不安分才是少年该有的模样,像风一样自由,广阔天地,应该到处流浪,不问归期。

在这群少年中,有一个拿着吉他,留着长发,声音嘶哑的浪子,成为了那个年代所有人青年的偶像,直到现在依旧是他们不变的“蓝色骨头”。

他的名字叫做——崔健,中国摇滚的先驱者。

尤其是1986年在工体的那声呐喊,更是让全国的年轻人为之轰动,当“我曾经问个不休,你何时跟我走”出来后,人们都被击到了。

之前几乎所有的歌曲的人称都是“我们”,崔健第一次喊出了“我”。

那个凡是都讲究集体荣誉的特殊年代,以自我为中心的呼喊就像一个火种,等待着有人接过传递。

而改革开放后的新潮,给了这个火种蔓延的“燃料”。

经历过计划经济和变革年代的民族,每个人的意识都像囚禁在牢笼里温顺的动物,早已忘记本应属于自己反叛的色彩。

在原来那个软绵绵的、没有生命力的、年轻人没有自主性的文化里面,他们或许能够意识到自己作为“砖头”的身份在祖国大地上被任意“堆砌”。

一样的大小、颜色,甚至是宿命,可内心燃烧的火种始终没有被点燃。

变革的八十年代,一切都是新鲜的开始,尽管父辈们的红色记忆还是浇灌着下一代,但是他们渴望个性、自主的意识已在摇滚的助燃下觉醒。

所以,1986年成为了中国摇滚的元年,摇滚便是那个年代过来的人的普罗米修斯,这股火一直燃到90年代,直至94红磡的集中爆发。

这股火究竟有火?

1990年,崔健“新长征路上的摇滚”巡演,由于他呐喊的声音太过“刺耳”,强制性的加上了公益属性,为亚运会募捐。

当时15元一张门票,在黑市炒到了60元一张,还经常性的有价无市。

什么概念?1990年教师一个月到手的工资才是八九十元,以那会的物价算,可以买100个煎饼果子。

如果这都不能体现的话,巡演最终停演的原因便可说明一切,到了成都站,巡演被官方叫停,原因是“煽动性太强”。

那个年代的年轻人,他们的燥,不似现在到处举办的音乐节需要歌手在台上大喊“燥起来”,而是由心出发,自主的燥。

虽然也有时代不同的原因,八九十年代的年轻人压抑许久的自我意识在摇滚文化的带领下呈现井喷爆发。

二十一世纪的年轻人从来没有过这种体验,他们本身就生长在张扬个性、因材施教的环境下,自我主义很少像以前一样受到打击。

所以,他们参加音乐节现场的燥,更像是一群孤独的人在狂欢,只是为了排解寂寞和无聊,如同没有感情的机器随着人群做着机械式的动作。

听到或看到中国摇滚最辉煌的那个年代的视频或新闻,大多数人会发出不停地赞叹与惊讶,而后便没了后续。

他们不会理解摇滚精神根植于心是怎样的骄傲,并不是说现在的年轻人不懂摇滚,而是这个世界上没有真正的感同身受。

有些情怀是无法用语言和肢体表达的。

就像当面孔乐队在综艺节目《乐队的夏天》表演完他们的经典歌曲《梦》之后,后台的乐队、高晓松、张亚东等人都红了眼眶。

和面孔的贝斯三哥谈起他们那个年代组乐队、玩摇滚时,每个人的眼睛都在放光,那时的他们青春,有活力,不甘于教条的束缚。

对爱情、游子、反叛推崇至极,对金钱、名誉、地位视若粪土,大家都不在乎明天是否有饭吃,只想一心做好音乐。

通过这个文化把自己内心的情绪全然地抒发出来,通过写书、写歌,拍电影等不同的艺术形式展现自我情绪,解析国家、民族伤痕,以及时代进步。

有了艺术氛围,也就有了信仰,一批批优秀的创作者接连涌现,面孔乐队就是与黑豹、唐朝同期出现的摇滚乐队。

他们怀念,他们想要复兴,只是在大环境的作用下,再多的丰功伟绩也许都只能在眼泪中缅怀。

这也说明了,风暴过后的萧条,摇滚渐渐地消失在大众的视野,成了地下圈子的狂欢,而这群狂欢的人也极其鄙视主流,致使摇滚封闭再封闭。

从面孔乐队的最终得分上便可知。

old school的摇滚风,听众的接受程度并不高,纵然英伦摇滚是现在的流行,其受众在中国依然少得可怜。

在嘻哈、街舞都通过综艺的形式出圈之后,摇滚的出圈就显得势在必行,只是这条路该怎么走,坚持批判、热血还是回归爱与和平,又该如何定论。

从过去和现在的发展来分析,或许能从中找到中国摇滚再现辉煌的办法。

90年代是中国历史上绝无仅有的理想主义十年,有绝佳的机会创造“文艺复兴”,让更多的艺术形式与完整的商业运作结合,从而使艺术家们不再为生计发愁。

但之后的发展却直接导致“文艺复兴”基本无望,而94中国摇滚乐势力是个分水岭,也是中国“文艺复兴”难有土壤的缩影。

我们先回到文章开头窦唯说那句话,“摇滚误国,红磡无须纪念”,他为什么会有这样的想法。

因为那个在大多数人认为是经典的演唱会,实则包含了太多虚假和炒作的成分。

当时去看演唱会的黄秋生,由于太过兴奋,站在椅子上撕碎了自己皮衣,四大天王也是慕名而来,在台下尽情摇摆。

多年后,黄秋生在微博回应自己当天身穿皮衣根本不可能撕衣服,只是简单的挥了挥手,而四大天王在现场的合照,更像是一场商量好的秀。

窦唯说过,何勇的那句“四大天王除了张学友会唱歌,其他人都是小丑”的言论是在张培仁的刺激下才说的。

一切的爆发点都是在制造噱头,以引起公众的注意。

这样做的后果便是,也许使得中国摇滚“揠苗助长”,根基并不牢固就强行走到了台前。

而94之后,中国摇滚又发生了什么?

1995年,张炬(唐朝乐队贝斯手)骑摩托车出车祸离世,直接导致唐朝乐队瘫痪,而张炬又和中国摇滚有着密不可分的关系;

1996年,何勇因在北京工体“北京流行音乐20年”上的不当言论被封杀;1997年,张楚发行了专辑《造飞机的工厂》,恶评如潮,抑郁长达八年。

窦唯则因个人感情问题和对摇滚商业化的失望,出世了。

用何勇的话说:“我疯了,张楚死了,窦唯成仙了。”

1998年,互联网的到来,人们的娱乐生活不再单一,追求也由理想逐渐转向赚钱,富裕成了第一“生产力”。

摇滚的梦已变得不切实际。

从这些历史中汲取经验,中国摇滚也许可以在人、环境、经济、思想等四方面进行改变。

思想要转变。

要恰饭就必须做好成为职业音乐人的打算,摇滚是梦想,但梦想不能当饭吃,当生活困惑袭来时,有些坚持就得舍弃,否则光靠一腔热血,生活还是会家徒四壁。

没有经济基础的狂,只是徒有其表的张扬,激荡不起多少水花。

真人与假人。

伪摇滚,现在的摇滚只继承了摇滚的形而失去了本,他们的摇滚精神是各种华丽、奇异的衣服,和花里胡哨的手势,以及叛逆、热血的宣言。

不论台上的乐手发出多大的嘶吼,台下乐迷的蹦跳多么的疯狂,都只是短暂的跟随,少了魂的摇滚在快钱的熏陶变成了简易的商品。

包装个性,却无过硬品质。

摇滚乐手自身拿不出作品,没有流传度广的歌曲,再肥沃的“土地”也会消磨殆尽,再加上现在又流行“割韭菜”的模式。

当情怀耗尽时,还能单凭以前的故事来煽情吗?

显然是行不通的。

中国的摇滚环境。

媒体对摇滚有着误解,他们严重的摇滚是反叛、逆势,不受管教,老是做一些出格的事情,全然忘了当初的摇滚并非全部都是如此。

在有爱与和平同时还包含警世与探索,但是作为年轻大众接触摇滚的直接平台,他们似乎没有改观的意思。

正如《让子弹飞》里张麻子的一句台词:“人们不愿意相信一个土匪的名字会叫牧之,人们更愿意相信叫麻子,人们特愿意相信,他的脸上,应该长着麻子。”

经济趋势。

很多人diss汪峰不是真正的摇滚歌手,但不可否认的是,汪峰绝对是中国摇滚史上商业化最成功的歌手。

《乐队的夏天》应该推出更多的汪峰,而非窦唯,因为只有有了大多数的“汪峰们”,才能让极少数的“窦唯们”安心做艺术。

正如香港电影有了王晶让老板们不赔钱,王家卫的文艺片才有了磨工的基础,说到底,不论是哪种形式的艺术,在现今的环境下都是资本的游戏。

怎样让游戏顺利地进行下去,答案很简单。

别让老板赔钱。

乐队的夏天

2019-05-31

阅读

6541