这个问题还真有学者研究过。新加坡国立大学的沈瑞清老师最近一篇论文就是讲的古汉语书写系统和语言系统的共同演化问题。他认为上古汉语的单音节化特点为音节单位的甲骨文书写提供了动机,而仅书写单个音节的甲骨文又反过来使汉语朝着单音节化的演化速度加快。

论文在此,

点击阅读

。

下面简单介绍一下他在文中的观点。

声明:我不做任何上古汉语研究,转载的观点不代表我的观点。如果转述中的观点表达与原论文有出入请参考原论文。如果你不同意文中观点请联系沈老师本人请教。

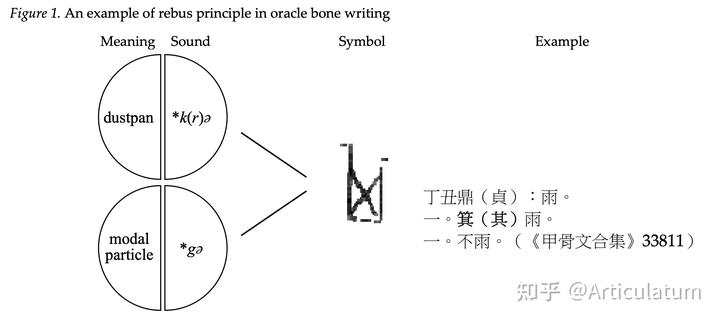

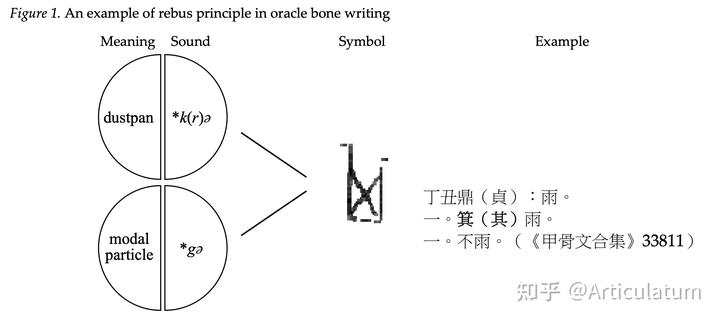

甲骨文中大约有 70%的词使用了假借 (rebus principle),及用同音或类音字书写一个意思完全不一样但语音结构上相似的词。

典型的假借:代表“箕 (*k(r)ə)” 的字被用来书写“其 (*gə)”这个词。

典型的假借:代表“箕 (*k(r)ə)” 的字被用来书写“其 (*gə)”这个词。

但是有时候假借也不是必然会发生。

虽然<翼 *Gʷrəp>、<翌 *Gʷəp>、<立 *k.rəp>三字发音非常相近,但是<立>字却不被假借来书写<翌>,而代表<翼>的字符却既可以书写<翼>也可以书写<翌>。

一般来说如果两个词之间的语音区别是清浊,四声(在上古体现为音节类型),等的区别的话是不会阻碍假借的:

按照

中间性音系关系

来说的话,这表明这些音系对立的对立程度在上古时期就已经很低了。

如果上轴最左端是完全对立而最右端是完全互补的话,能进入假借关系的音节的语音对立应该处于靠近完全互补那一端。

为什么假借可以在甲骨文中就如此频繁了呢?沈认为这与汉语早期词汇音节结构的发展路径有关。

汉语词汇的词韵律可能经历了“不均等的抑扬格 (uneven iamb)”、“倍半音节 (sesquisyllable)”和“单音节 (monosyllabic iamb)”三个阶段。在甲骨文阶段,上古汉语就已经开始发生大规模单音节化了,所以以前的词缀形态学慢慢演变成了词干上的音系交替模式(比如改变清浊、四声或等)。随着这个改变的发生,这些形态学过程也慢慢变得越来越不能产。以至于这些信息被写下文字的人忽略掉了,形成了大规模的假借系统。

当文字系统成熟以后,单字=单音节这个对应模式就一直保留了下来,上古以前可能存在过的更加复杂的形态学过程就在汉字和汉语的共同演过过程中消失不见或者只留存在某些词汇化石之中了(比如闻 / 问之类的)。即使汉语在后来的发展中又出现了多音节词(比如无修饰语情况下,包子 ≠ 包),书写系统中也再没有系统性地出现过单字=多音节这种类似于日语训读的书记方式。

另外修正一个常有的误解。上古汉语目前发现的词缀也大多属于派生形态。除了人称代词能看得出一点格的痕迹以外,其他地方找不到有如性数格或者时态语态一类的纯粹因为句法环境变化而变化的义务性词缀。所以包括 -s 使动词缀之类的统统属于派生,而不是“屈折”。所以也就不存在什么“上古汉语是强屈折语言”一类的说法。