【读史舆地】以河之名——那些以黄河为参照物的历史地名

在中国历史上,有着很多 以江河湖海为参照并叠加着方位指向的地名(以水之名) ,而且这些个历史地名往往 所指区域广大 ,甚至有时可以 囊括数郡数县之地 。对于每一位历史阅读者,不弄清楚这些地名所指范围及其大致流变,便不足以明晰这些地名究竟是在那些方位,甚至会进一步影响到 对于一些关键史实的高效识记与消化理解 。所以,寒鲲这次便以 黄河 为例,细致梳理一下历史上出现过的那些“河某”地名( 以河之名 )的空间范围、使用时期与大致流变,以期为各位读者做一个小小的示范,并为寒鲲的第三场Live: 如何结合地图提升读史转化率 ,提供一个小小的示例。

黄河,古称“河水”,黄河之称始于汉,而普及于隋唐,所以, 以河之名的“河某”地名也往往是在周秦汉魏晋之际更加实用、常用 ,到了隋唐以后除过河北、河南、河套以外的其他“河某”地名便逐步不再常用。

河东

河东,意指河水以东, 具体是指黄河秦晋段以东的广大地域 。最早是指壶口、龙门至蒲津、风陵渡之间黄河以东的晋西南地区,而后才逐步扩大到整个黄河秦晋段以东的整个山西省。

“河东,山西一地也,唐之京师在关中,而其东则河,故谓之河东;元之京师在蓟门,而其西则山,故谓之山西, 各自其畿甸之所近而言之也 。”-----顾炎武《日知录》第三十一卷

河东之名,不仅仅是相对于黄河的河之东, 也是相对于关中帝都的河之东 ,所以最早以河东为行政区划名的建制名便是 秦汉河东郡 。秦汉河东郡的辖县,大体上便是如今的晋西南地区,所以,晋西南构成最为常用的狭义河东。

唐代以“道”为监察区,行监察之事, 唐河东道 所辖范围便扩大到整个山西,这是“广义河东”在正式的监察区划上的反映。唐中后期,藩镇林立, 河东节度使 所辖军区则完全脱离了狭义河东的范围,转指包括今日大同、朔州、忻州、太原在内的 晋中北 地区。到了清代, 清河东道 成为山西省之下的监察区划,又回缩到了晋西南范围。

西河

西河,意指河水以西,曾经指称过两处地域。 一处在安阳、浚县、滑县一带 , 一处在秦晋黄河以西 。前者主要在西周春秋时期使用,后者主要在战国秦汉时期使用。

“子夏居西河教授”-----《史记·仲尼弟子列传》

黄河在先秦时代的河道要比今日的河道更偏西偏北一些,所以,在黄河秦晋段与黄河殷卫段(豫北)都有南北流向的河道。因此,西河最早是指安阳、浚县、滑县古河道以西的地域(倒装结构,重心在“西”),或者仅仅是指殷卫之间的黄河河道为 西河 而已(正常语序,重心在“河”)。

魏国在攻取秦国黄河以西的领土后,设置 魏西河郡 ,大体囊括今天渭南地区的东部(以魏长城为界)。从此秦魏之间开展了跨越半个多世纪的五次西河争夺战(前419-前341)。秦以西河之胜,免除了被魏国扼杀在关中的命运,从此再度打通了通往中原的道路,并彻底摆脱了自晋国霸业以来被河东势力阻遏的不利形势。相对于魏国设郡的边防军事用途,西河对于秦反而是腹地,所以并没有再行设郡。

相对于秦晋河水以东的秦汉河东郡, 西汉西河郡 反而并不局限于黄河以西,而是 以晋西部与鄂尔多斯东部为辖境 , 跨据黄河晋陕蒙段之东西,东汉西河郡则彻底内缩到河水东岸的晋西之地 。所以,汉西河郡的用法大体与殷卫西河相仿佛,更多是指西边的河,而不仅仅是“河之西”的“倒装”。

河西

河西,意指河水以西, 具体是指黄河“西套”到兰州之间的河水以西的广阔地域 。具体包括今天的武威、张掖、金昌、酒泉、敦煌、嘉峪关与阿拉善等甘蒙两省区辖下的行政地区。

河西与河东相仿佛,都是不仅仅是相对于河的东西岸,其得名还隐含了相对于关中秦汉帝都的东西方向。河西最早是西汉政权在汉武开边以后对于武威、张掖、酒泉、敦煌四郡的通称,四郡往往并称 “河西四郡” 。从此以后,河西便成为“汉四郡”所辖地区的通称,并成为 河西走廊 这一地理名称,沿用至今。

河中

河中,意指河水中部,具体是指 黄河流域中部的以蒲州(永济)为治所的晋西南地区 ,是晋西南在唐宋金元时期的一个行政区划名称。

在唐代,无论是与“蒲州”交互使用的“ 河中府 ”,还是成为藩镇之一的 河中节度使 ,它们的辖区大抵是在黄河以东的晋西南地区。这是因为拥有蒲津渡的蒲州,在隋唐时期一跃成为黄河两岸乃至东西两京之间的重要渡口,不仅拥有 黄河铁牛 坐镇的渡桥,而且还在军事政治意义上成为 李唐王朝的中都 。所以唐代开始,便把蒲津渡与蒲州城视为河水之中,并以之为河中府。

北宋、金、元前期,河中府依旧沿用下来,只不过辖境从晋西南缩小为运城地区。而后,由于关洛地区的一并衰落,河中之名便随着永济地区的蒲州辉煌而一同消失了。

河北

河北,意指河水之北。 具体指黄河风陵渡-开封段以北,一共有两处,一处为芮城、平陆一带的“小河北”,一处为以今河北省为主体的“大河北” 。

小河北,在 风陵渡-茅津渡段黄河以北、中条山以南,为河东地区(晋西南)与弘农地区(陕虢崤函)之间的狭长地带 。西汉到北周之间,曾在此处设置 河北县 ,后秦到隋初,曾在此处设置 河北郡 。

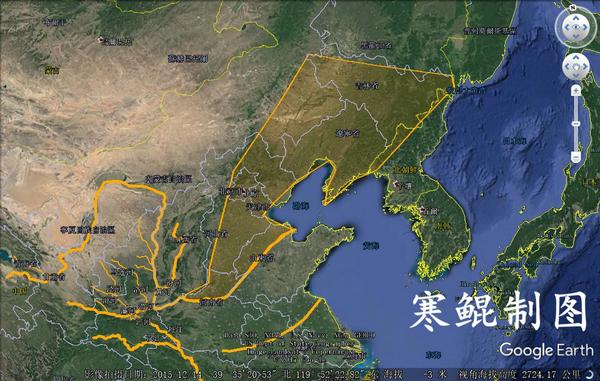

大河北,在黄河下游以北。在唐代以前,河北虽未成为具体行政区划,却常常用来指称以京津冀、豫北、鲁西北为主,偶尔包括今山西省的广大地域。在唐前期,监察区 河北道 包含京津冀、豫北、鲁西北乃至辽宁、吉林、“热河”大部乃至整个东北亚,是河北之名地域最为广大的时期。

唐后期,河北之名开始回缩,专指藩镇之中最强的范阳、魏博、成德 河北三镇 ,从此河北所指的范围便大抵与今日相仿佛。北宋时期,由于幽燕归辽, 河北东西两路 便仅包括今日冀中南、豫北、鲁西北一带。金代因为沿用宋辽区划,而大体沿用河北东西两路的区划范围。

由于元明清时期,京师所在,所以河北之名并未存续在官方建制之中,反而先后作为中书省、京师、直隶归中央直辖。不过,这也使得民初以来的“ 河北省 ”获取了今日的张家口、承德、秦皇岛、唐山一带,进而能够将北京包围在京畿腹心。

河南

河南,意指河水之南。完整东西走向的黄河有两段, 一段位于鄂尔多斯高原与河套平原之间,另一段大体位于风陵渡到开封之间 。所以,“河南”之名也便仅见于两处,前者并不常用,后者更加常用。

位于鄂尔多斯高原的“河南”,仅在秦汉时期以 “河南地” 之名使用,此后,因为匈奴的逐步内附以及东汉以来的中原王朝并不能保持对鄂尔多斯高原的控制,而不再称呼此处为“河南”。

风陵渡-开封以南的“常用河南”, 最早仅仅包括洛阳、郑州一带 ,为秦三川郡、西汉 河南郡 、东汉魏晋 河南尹 、唐 河南郡、 唐元明清 河南府 辖区。

随着 唐河南道 的设置,河南之名方才囊括到包括汉唐河南郡、山东半岛、淮河北岸、弘农陕州在内的最符合河水之南定义且最为广大的地域范围。当然,河南道仅仅存续于初唐、盛唐,在安史之乱后,河、淮藩镇牢牢掌控地方权力,服务于中央的监察区划河南道便失去了存在的意义。

到了元后期,设置了 河南江北行省 ,由于黄河夺淮入海,所以此时的河南江北省不再如唐河南道那般包括此时位于黄河北岸的山东半岛,反而向南包含了长江北岸的江汉平原与淮南地区。

到了明清时期,设置了与今日河南大体相当的 河南省 。不过,因为明清继承了元代以来“犬牙相入”原则高于“山川形便”原则的区划设置趋势,所以此时的河南省也包括了一部分淮水以南(信阳)与一部分河水以北(豫北)。

河套

河套,是“以河之名”诸地名中最为形象的一个,这一称谓始于明代,严格意义上讲, 仅指被黄河与明长城包裹着的秦汉河南地 ,后来慢慢扩展成今日包括黄河北岸在内的 河套平原 之义。

“西有奢延水,西北有黑水,经卫南,为三岔川流入焉。又北有大河,自宁夏卫东北流经此,西经旧丰州西,折而东,经三受降城南,折而南,经旧东胜卫,又东入山西平虏卫界,地可二千里。 大河三面环之,所谓河套也。 ”——《明史》

:“河套周围三面阻黄河,土肥饶,可耕桑。密迩陕西榆林堡,东至山西偏头关,西至宁夏镇,东西可二千里; 南至边墙,北至黄河,远者八九百里,近者二三百里。 ”——《明史纪事本末》

河内

河内,意指 河水以内 。具体是指 太行山南段、东段与古河道之间的广大地域 ,主要包括今天的 豫北地区大部 。

河内之名在周秦时期仅仅是一个地域泛指(魏国河内)或一城之名(殷王司马卬之都城),最初启用于魏国。汉初设置 河内郡 , 与河东郡、河南郡并称“三河” 。唐宋以后,河内郡逐步被“怀州”之名取代,而且,随着黄河河道的总体东移, 太行山与黄河河道距离加大,河之内的形势也便不再明显 ,所以,河内之名也便不复使用了。

德川家康:噫!要是我是这个“三河”人,上洛就方便多了!

三河市:不好意思,我也叫“三河”。有种咬我啊,老乌龟!

当然了,如今依然有一个“河内”作为越南首都存在,不过“彼(红)河非此(黄)河”,并非本文所谓“以河之名”,所以就不展开了。

河外

河外,意指河水以外。这种称呼主要用于春秋战国之际秦、晋、魏等国,具体有 渭南东部、崤函走廊、晋西南、豫鲁边四处 。

晋之河外,是 以晋绛所在的河汾之东为内,而以西河、崤函为外的 ,也即今日的大荔、合阳、韩城、三门峡一带。不过由于河外五城不能明确,所以也有河外仅指大荔、合阳、韩城为主的西河一带的说法。

魏之河外有两处,一处是 以河内地区为内,而以河南地区为外的,也即郑州一带 。另一处则是延续了晋国的用法, 以河东地区为内,以华、陕、虢等潼关、三门峡、灵宝一带为外的 。

秦之河外,是 以雍咸两都所在关中为内,而以河东为外的,也即晋西南一带 。

赵之河外,是 以赵都邯郸所在“西河”为内,而以西河以东为外的,也即豫北东部、鲁西北一带 。

秦汉统一之后,整个黄河中下游传统认知中的河水全部归属于一统政权之内,也便无所谓相对于政权所在的“河之外”了。

河阳

河阳,也即河水阳面。山南水北为阳,河阳也便是河水之北的另一种表达方式。河阳所指地域是“以河之名”地名中最为狭小的一个,以至于仅仅以“ 河阳县 ”的区划级别存在于汉明之间的历史长河之中。

不过,河阳也因其始终处于县级,而更加稳定,始终位于 孟津渡北岸的孟州市范围内 。河阳也由于孟津渡的存在,而成为洛阳北部的重要“津关”(河岸关口),并于魏晋南北朝时期有著名的“河阳三城”守备“河桥”,并在此发生了东西魏之间的著名战役:河桥之战。

河湟、河汾、河洛

河在前,某水在后的形式,往往是指 黄河支流与黄河交汇处以上的支流下游地域 。(这一规律应用到长江身上,最著名的例子是“江汉”平原)。

河在前,湟在后。河湟之地,主要是指 湟河汇入黄河之前的河湟并行之地 ,是青藏高原与黄土高原之间的过渡地带,主要包括青海东北部与甘肃小部。魏晋南北朝时,此处是南凉与吐谷浑的活动区;唐朝时,此处成为吐蕃控制河西走廊的关键(河湟之耻);清代年羹尧平青海,也以此处为战略支点。

河在前,汾在后。河汾之地,主要是指 汾河汇入黄河之前的汾河下游谷地,包括晋西南地区北部。 河汾之东,既孕育了可能为陶唐古国所在之处的陶寺,也孕育了西周春秋时期的晋国,更以晋州、绛州之名成为日后晋西南地区的统治中心或战略要冲。

河在前,洛在后。河洛之地,主要是指 洛阳、巩义之间(黄河以南、嵩山以北)的两河并行之地 。这里所孕育的洛阳更是从东周至唐末,一直作为关东乃至整个华夏的政治中心所在。

综上,大体梳理完毕了历史时期的主要的“以河之名”的地名。

本文为 寒砚笔记【读史舆地】 系列文章之三,同系列往期文章还有:

全面系统解构 寒鲲“参图读史”方法的相关Live 有: 如何结合地图提升读史转化率 (欢迎感兴趣的朋友报名参加,Live将在9月27日20:00准时开始,还能及时参与互动哦。)