如果实在熬不下去,就读一读余华

最近,余华凭借自己的幽默天赋,再次杀回大众的视野。

在莫言《生死疲劳》的发布会上,主持人让余华评价莫言的书,余华一句:

第一反应是很嫉妒,马德!写的这么牛B!握草!

经典国粹三连,成为网友口口相传的“笑料”。

对于不太关注余华的人来说,这绝对是一次惊喜。毕竟,谁还没为他笔下的福贵、许三观流过泪。

但细究这些年来,围绕在余华身上的争议从来不少。因为《兄弟》与《第七天》两部作品,有人表示“余华不在”,去年出版的《文城》则被人批判,掩饰不住巨大的平庸,更有人嘲笑他“高考落榜生”指导名校高考,也有人指责他失去文人的风骨。

顶流作家

在当代作家中,余华绝对称得上是顶流作家,

1993年,12万字的《活着》让余华名声大躁,很多人第一次认识余华是因为《活着》,他塑造的福贵,在生活的洪流中苦苦挣扎。小说结尾,家珍、凤霞、苦根、有庆、二喜一个个离他而去,只剩下一头老牛和他相伴到老。

至今,书中的福贵都是苦难的代名词,无论哪一类人群,都能在《活着》中,或多或少找到自己的身影。在豆瓣上,超过百万人为余华的《活着》打上9.4的高分。

而与高口碑对应的是高销量,据数据统计,《活着》销量已突破2000万册。去年,耗时23年的《文城》横空出世,首印即50万册,立刻售罄。在第13届中国作家榜上,余华以1550万的收入位居第二。

莫言说:余华的书的数量少我一半,但影响力多我一半。

而最近,余华摇身一变,以“在逃喜剧人”的身份再次出现在大众面前,余华的每一句话都能为大众带来新的欢笑。

2014年,在接受航向法国的访谈邀请时,记者提问他:法国作家和中国作家最大的区别是什么?

余华张嘴就来:最大的区别是法国作家用法语写作,中国作家用中文写作。

对于自己如何走上文学这个道路,余华说是为了摸鱼。或许是为了挽救自己的形象,之后的余华开始改口:

其实我后来因为这个版本,我说了几年,我说腻了,我其实说了一个很励志的版本,但那个励志版本没有流传下来。当然,我有说过另外的两三个版本,反正作家的版本比较多。

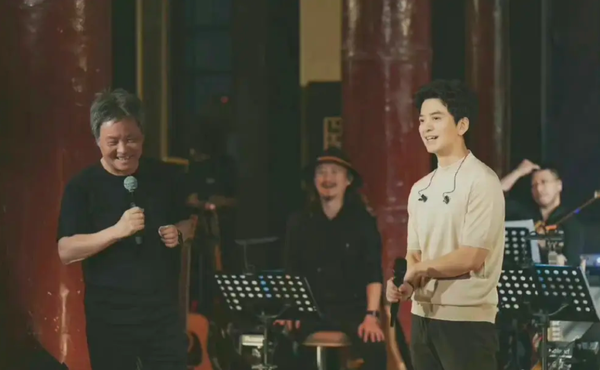

不过,余华的形象怕是扭转不过来了。今年年初,李健举办音乐会,作为好友的余华为李健助阵。本以为,会是一场关于艺术的探讨,可他们活生生把这场音乐会变成一场相声。

余华透露:我对李健的新唱片,是有贡献的。

他推荐李健用某个牌子的钢笔,李健也确实用了这个钢笔。但是,余华又来反转了:

这个钢笔我不能告诉你们是什么牌子,因为他们对今天的音乐会没有出一分钱。

此言一出,台下观众哄堂大笑。

明明作品充满悲剧,本人却幽默风趣。有人评价:余华与自己的作品,各火各的。

并非一帆风顺

不过,余华一路走来,并非一帆风顺。

在一次采访中,王朔毫不留情地批评余华:

余华,他要是沉不下来就没戏,关键是他看不得别人的好:躺在自己的屋子里,打不开内心世界,那些假泪无非就是看到别人的东西留下一点儿联想而已,前者写不过《活鬼》,后者写苦难,余华是跪得最狠的,都跪出膝盖印儿,无非是高明的模仿和拙劣的抄袭。

作为新京派代表作家,王朔的言语自有一定分量,很多人开始质疑《活着》是否过誉了。在知乎上有一个热门问题:余华的《活着》是刻意堆砌的悲剧吗?

有个高赞回答将福贵的悲剧概率事件相乘,最后得出:0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1×0.1=千万分之一。

《活着》之后,余华先后创作了《兄弟》与《第七天》,但他开始遭受了写作生涯中最为猛烈的嘲讽,有人认为书中文字低俗、内容浅薄、叙述水平无法与《活着》相比。

特别是《第七天》,余华试图创造死者世界与现实世界,用死者世界的纯净美好,批判现实世界的冷漠无情。然而,《第七天》豆瓣评分只有6.9分,有人直言“余华不在”,余华遇到写作生涯中最大的挑战。

去年出版的《文城》评论两极分化,有人批判《文城》可能比《第七天》好一些,但是依然掩饰不住巨大的平庸。

中国现代文学馆馆长李敬泽说,“余华终究还是暴露了他作为一个小说家的软肋,他从来就不是一个善于处理复杂的人类经验的作家,他的力量在于纯粹。”

不少人开始提出疑问:对于余华的评价是否过高,不然为什么他获得不了茅盾文学奖和诺贝尔文学奖?

而去年,因为演讲《如何在中高考中写好作文》,余华被嘲笑“高考落榜生”指导名校高考,哀叹“文学已死”。

如今因为“幽默”上热搜,又有人为他冠上,靠出圈上镜打诨上热搜,俨然“弃文从娱”的转型典范。

从顶流作家到饱受争议,余华似乎一步步坠下神坛。

然而对于这些评论,余华泰然处之:

我已经被人骂了快四十年了,以前骂了还好,因为以前只是纸媒,没有新媒体,也没有互联网。

后来《兄弟》开始,蜂拥而来的骂,到今天更多,所以这次《文城》出来我想骂声可能更多,怎么变少了?还是有很多骂声,但比起《第七天》少了很多,我觉得骂我那帮人要歇一歇,等我下一部再出来骂。

的确,在大众忙着骂《兄弟》时,余华只记得五棵松的空调十分凉爽。有人说,要不是余华写了《兄弟》一本都卖不出去,余华回复道:我就自己买一本。

可见,这些负面消息并没有冲垮余华,他反而沉浸在自己的小世界里,始终保持着自己的坦诚、直率和幽默。

找到一丝乐趣

其实从余华小时候的经历,我们就能感受到,他一直是个能笑着面对生活的人。

余华出生在浙江一个普通的家庭,父亲在浙江省防疫大队工作,母亲是手术室的护士长,工作特别忙。每次出门,父母都会把他和哥哥反锁在家里。

我们见过太多因为缺乏父母陪伴,孩子长大后,与父母关系不亲近,甚至性格、情感及心理方面会存在缺陷的案例。

而余华仿佛是一股清流,父母不在的时候,他总能找到不一样的乐趣。他与哥哥俩人趴在窗上,看着外面的景色:从二楼望去,可以看到广阔的田野。

这片田野也逐渐成为他的游乐场。有时候,他会与父亲玩起捉迷藏,每次闯祸后,他都会找一个地方躲起来,当父亲过来找他时,他就会发出哭声,给父亲一个信号弹,“要不他找不到我”。

法国现代派诗人波德莱尔说过:能自娱自乐的人才是真正的英雄。

小时候因为家里穷,夏天很热,余华经常跑到太平间睡午觉。对于别的小孩来说,这绝对是一件恐怖的事情,但他却习以为常,甚至觉得太平间特别凉快,在那里睡午觉,一点汗水都没有。

多年以后,在《朗读者》节目上,余华说他曾读过海涅的一首诗:死亡是凉爽的夜晚,那就是我在太平间睡午觉的感受。

高考落榜后,余华在父母的安排下成为牙医。他和大多人一样,日复一日做着枯燥乏味的工作,但很多人会觉得厌倦、焦虑、不安、迷茫。而余华总是笑着面对,五年的时间,他数了自己总共拔下10000颗牙齿,他能笑着说:那里面绝对没有美丽的风景。

曾经艰难的岁月,成就了如今的余华,他以云淡风轻的方式一笑置之。

很多人都难以想象,如此幽默风趣的余华怎么会写出像《活着》、《许三观》这种悲惨的故事。但细读余华的小说,你就会发现,他的作品和余华一样,也只有余华能写出如此作品。

虽然《活着》中的福贵一直活在困难中,但他也有过幸福的时光,他这一生,有过最好的妻子、懂事的女儿、善良的女婿和正义的儿子,这些记忆都成为他面对苦难日子的动力。小说结尾:

我听到老人对牛说:“今天有庆、二喜耕了一亩,家珍、凤霞耕了也有七八分田,苦根还小都耕了半亩……你年纪大了,能耕这么些田也是尽心尽力了。”

就像余华自己所说:活着是对生活苦难的一种乐观主义的表现形式,是对曾经美好生活的一种眷恋,对当下悲惨世界的一种坚韧和不放弃,以及对未来生活仍旧抱有美好期待的追求。

有人曾问余华,你现在还认为自己走在中国文学的前列嘛?

余华笑意满满地说:

“我心里还是认为我自己走在中国文学前列的,但是别人是不是承认我无所谓,反正已经有些人认为我不在了。”